ええじゃないか第十三回 お前は今年でいくつになる

「お前は今年でいくつになる」

小首をかしげつつ、お里は応じた。

「はあ、今年十七ですが」

「そうか。――すまぬ、聞いただけだ」

四歳年下の女子が独り立ちして活躍している。そのことに焦りと怖れを感じてならなかった。

これまで何も努力してこなかったわけではないのだ。そう、心中で言い訳する。

「ときに、ご質問を一つ、よろしいでしょうか」

お里はこれからの予定を説明するのとまったく同じ口調で訊いてきた。なんだ、と返すと、お里はその桃色の唇を動かした。

「若様の月代は、殿様のそれと比べてやけに小さいように思うのですが、これは当世江戸での流行なのですか」

言われ、市之丞は己の頭頂に触れた。そこには、額から頭頂にかけ、申し訳程度に剃られた月代があった。こめかみの辺りから頭頂全体にかけて大きく取られた権兵衛の月代と比べれば、違いは一目瞭然である。

「ああ、これは講武所髷だ。講武所に通っている者たち、通っていた者たちがした月代ぞ」

「へえ、では、若様は講武所で学んでおられたのですね」

「ああ。これでも、剣の腕はそれなりのものだった」

それなり、とは言ったが、実は随一の腕前を誇っていた。

文久元年から数年あまり、市之丞は徳川家臣子弟教育の場である講武所で学んだ。儒学や方技はあまり得意ではなかったが、剣については誰にも引けを取らなかった。さすがに教授陣には一本取ることさえ出来なかったものの、一人を除いて同輩たちには一本取らせることすらなかった。

今回のお役目拝命は講武所で頭角を現したがゆえと市之丞は考えている。御庭番の忍び働きは、場合によれば危ない橋を渡るが如きものもあるだろう。御公儀は己の有能振りを買ってくれているのだ――。忍び働きを拝命したときには、そう舞い上がったものだった。

思い出に浸る市之丞を前に、お里は、そうでしたか、と言った。

「それで、実地を見たいと仰ったのですね」

「む?」

「講武所で学ばれた方々は、皆そうなのです。高い志を持たれ、我こそはと気炎を上げておいでです」

「それはそうだろう。講武所は、徳川の盾となる家臣を育てることを目的とした場であるからな」

鼻高々だった。しかし、お里はずいと顔を寄せ、釘を刺した。

「若様に、念のため申し上げます。左様な志や、講武所の矜持は、この場においてはお隠しください。有り体に申し上げれば、余計です」

「余計だと? 聞き捨てならぬ」

「そう、その態度がまずいのです」

市之丞の怒気にも気づいておるだろうに、お里は譲らなかった。そして不思議なことに、睨み合ううちに、市之丞の怒りが少しずつ薄れていった。その理由がわからぬまま身を引くと、お里はさらに言葉を重ねた。

「下調べでは、貝のように頑なに口を閉ざす人からも話を聞く必要があります。その際に、若様のような暑苦しさ......もとい、生真面目で一本気な関わり方をしては、相手を逃げさせてしまいます。居丈高に相対するなどもってのほか。話を聞くためには、へりくだり、侮辱される覚悟をお持ちください。お武家様でございとばかりに話を聞けば、建前しか出てこなくなるのです」

「つまり、お忍びの殿様もかくやの気持ちであれ、と」

「〝殿様〟などというつもりではてんで駄目です」

ここまでまるで表情を変えなかったお里は、皿の上に残っている菜飯田楽の串を手に取り、口に運んだ。頬に手をやり、おいしい、と口にした時、ようやく僅かに笑みが差した。

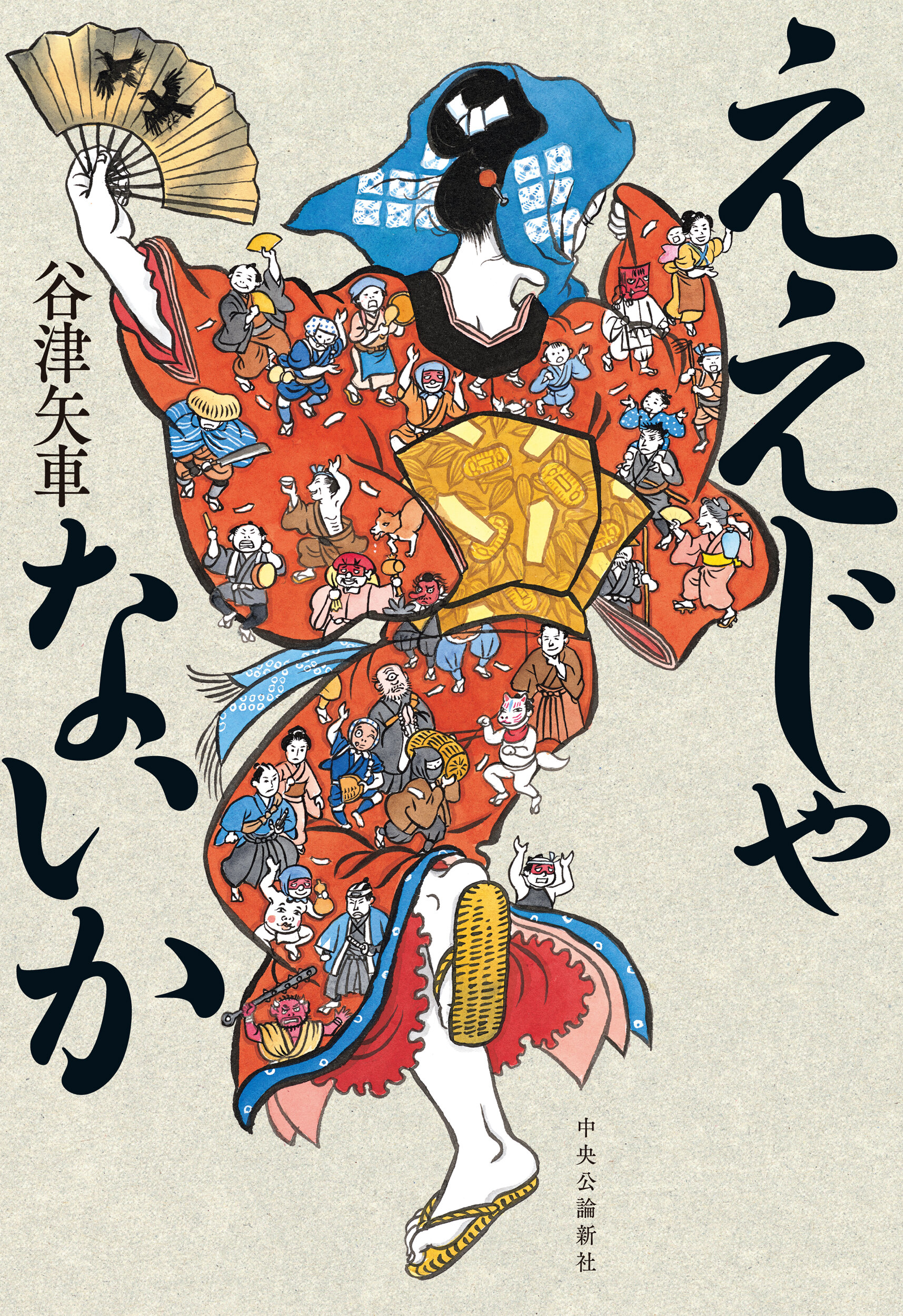

Synopsisあらすじ

――それは、江戸と京を結ぶ東海道のど真ん中で起こった。

慶應三年五月。三河国浜松宿に一つの影が落ちた。無宿人の晋八。「憚りのある旅」で、江戸から逃げてきた。

慶應三年六月。同じく浜松宿に二つの影が落ちた。和多田権兵衛と息子・市之丞。この先の吉田宿に不審あり、調べるべしとの大命を携えた御庭番の親子である。

晋八は浜松で得たおかしな二人連れと、市之丞は御用町人の娘を供に、吉田宿に辿り着き、奇妙な光景を目の当たりにするのであった。

* * *

江戸時代最後の年に起こった史上最大の騒乱「ええじゃないか」。煽る者、翻弄される者、機に乗じようとする者、真理を見定めようともがく者。巨大な時代のうねりの中で、彼らが見たものとは――

Profile著者紹介

1986年東京都生まれ。駒澤大学文学部歴史学科考古学専攻卒。第18回歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』でデビュー。著書に『蔦屋』『曽呂利!』『奇説無惨絵条々』『廉太郎ノオト』『絵ことば又兵衛』『西海屋騒動』『北斗の邦へ翔べ』などがある

Newest issue最新話

- 第五十回 【三河国編・最終回】2022.06.02

Backnumberバックナンバー

- 第四十九回 この日の浜松城下は雨が降っていた2022.05.30

- 第四十八回 先に当たった火矢のせいで火が回り2022.05.26

- 第四十七回 晋八の前に立ちはだかった者がいた2022.05.23

- 第四十六回 若い侍に、少女だった2022.05.19

- 第四十五回 少し進むと、遙か遠く2022.05.16

- 第四十四回 「同門のよしみ、ではいかぬか?」2022.05.12

- 第四十三回 帳台の向こう、板敷きの上がり間に2022.05.09

- 第四十二回 「本当に、訳がわからない」2022.05.05

- 第四十一回 その包みを片手で受け取った晋八は2022.05.02

- 第四十回 男――、大鉈の正十郎は2022.04.28

- 第三十九回 さすがのましらも頭を抱えた2022.04.25

- 第三十八回 音がしたのは、境内の方だった2022.04.21

- 第三十七回 「大鉈、ですか」2022.04.18

- 第三十六回 講武所で一時期扇斬りという修練が流行った2022.04.14

- 第三十五回 うなじの辺りを掻き、懊悩の中に2022.04.11

- 第三十四回 すると藤井は、肩をすくめた2022.04.04

- 第三十三回 「おや、青木殿。いかがなさいましたかな」2022.03.31

- 第三十二回 同時に降札騒動が勃発したというより2022.03.28

- 第三十一回 この船頭のような例は多かった2022.03.24

- 第三十回 それは、伊勢外宮御師の内山八郎太夫だった2022.03.21

- 第二十九回 御札を拾い、組頭に届けた者の息子が2022.03.17

- 第二十八回 手の中で羽根をばたつかせ、じじじじじ2022.03.14

- 第二十七回 「何が欲しい」2022.03.10

- 第二十六回 藤井は何かを堪えるような顔をして2022.03.07

- 第二十五回 一階に輪をかけて手入れの行き届かぬ2022.03.03

- 第二十四回 愕然とした。父の言葉に、ではない2022.02.28

- 第二十三回 数日前に行き会った光景について話すと2022.02.17

- 第二十二回 確かに大博打だ2022.02.14

- 第二十一回 晋八は腕を組んで考えた2022.02.10

- 第二十回 王西村で見た臨時の祭りから2022.02.07

- 第十九回 市之丞は筆を置き立ち上がると2022.02.03

- 第十八回 街道筋の安全と整備を図るため2022.01.31

- 第十七回 乙吉の姿が目に入った2022.01.27

- 第十六回 意味がわからなかった2022.01.24

- 第十五回 ふぅん、しみったれた村だね2022.01.20

- 第十四回 「ところで」市之丞は切り出した2022.01.17

- 第十三回 お前は今年でいくつになる2022.01.13

- 第十二回 だが、市之丞の気分は2022.01.10

- 第十一回 ましらが言うには2022.01.06

- 第十回 大博打ってのは2022.01.03

- 第九回 吉田宿は噂通りの大宿場だった2021.12.30

- 第八回 現れたのは、先ほど増多屋の2021.12.27

- 第七回 屋敷に下がり、降された書状を2021.12.23

- 第六回 縁側の下で跪いた少女を2021.12.20

- 第五回 そこに、一人の男が座っていた2021.12.16

- 第四回 本当の名は忘れちまったよ2021.12.13

- 第三回 ここは浜松、夜を徹して歩けば2021.12.09

- 第二回 ずいぶん負けが込んでるね2021.12.06

- 第一回 遠くに三味線の音が聞こえる2021.12.02

- 連載開始告知2021.11.29