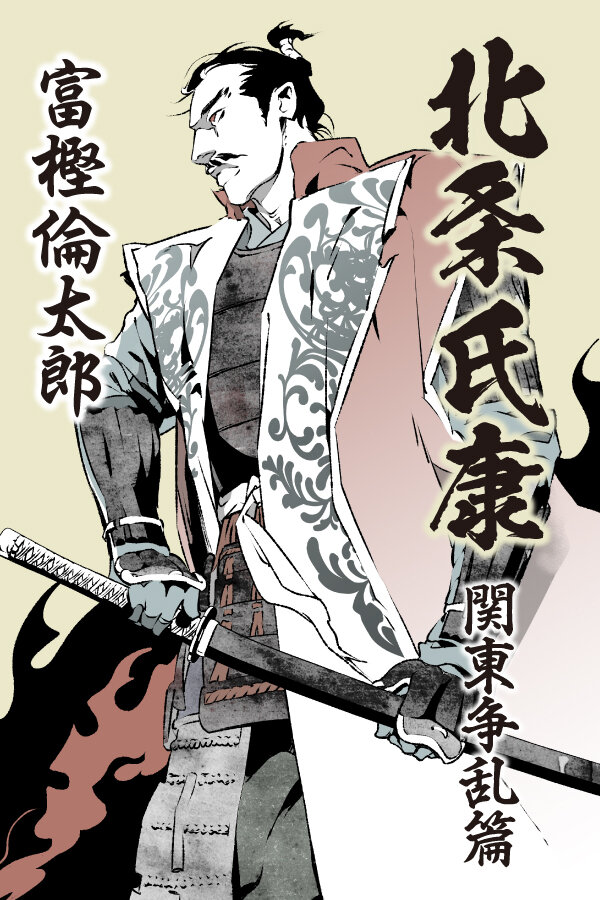

北条氏康 関東争乱篇第二十六回

七

景虎は、すぐには南下しなかった。

小太郎が想像したように、すでに配下の軍勢は二万にもなろうとしていたから、その気になれば、南下して平井城や鉢形城を落とすのは難しくなかったであろう。

だが、思いがけず短期間で軍勢が膨れ上がり、その後も続々と参陣する豪族が増えているという事実が景虎の考えを変えた。

軍勢が八千のままだったら、景虎はとうに南下していたであろう。

当初、景虎は上野一国を氏康から奪い返すことを目標にしていた。憲政も同じ考えだった。

ところが、二万という大軍を擁してみると、

(何も上野だけで終わりにすることはない。もったいないではないか)

という気になってきた。

「いっそ武蔵も奪えばよい」

と、憲政もけしかける。

上野を奪い返すだけであれば二万という数は十分すぎるほどだが、武蔵も奪うのであれば、もっと多くの兵がほしい。

それで景虎は、憲政の勧めもあって、南下するのではなく、下野に兵を入れることにした。

上野の豪族たちに比べると、直接的な危機感が薄いせいか、下野から景虎陣営に加わる豪族が少ないのである。

下野侵攻は、味方に加わらなければ攻め滅ぼしてしまうぞ、という一種の恫喝であった。

氏康に対しても、

「平井城や鉢形城ばかりに気を取られていると、下野から古河に向かうぞ」

という陽動作戦になる。

景虎がどこから攻め込んでくるのか予想できないとなれば、ますます氏康の行動は制限されてしまう。

もちろん、景虎は、実際には下野で戦をするつもりはない。長尾軍の威容を見せれば、

(何もしなくても、向こうから馳せ参じてくるわ)

と高を括っている。

上野における成功体験が景虎の余裕の裏付けであった。そして、実際に、そうなりつつある。下野の豪族たちが慌てて駆けつけてきたからである。

(すでに二万五千......もうすぐ三万になるかな)

景虎がほくそ笑む。

今までこれほどの大軍を率いたことはない。

腕が鳴るのだ。

すでに上野を奪い返すことは、ただの通過点に過ぎなくなっている。

景虎の思考は、いかにして武蔵を征するか、どこでどうやって北条軍を叩くか、ということに向かっている。思いを巡らせるほどに胸が高鳴り、気持ちが昂揚する。

それを憲政が煽る。

軍事の天才とはいえ、まだ三十一歳で、ひたすら正義を追求することを心懸けている景虎を操るのは、老獪な憲政には、さして難しいことではない。

憲政にすれば、

(北条から上野一国だけを奪ったのでは、景虎はわしに何もくれぬかもしれぬ)

という怖れがある。

どこかに城と領地はくれるであろうが、そんなもので憲政が満足できるはずがない。国を取り戻したいのである。

上野だけでなく、武蔵までも景虎が征すれば、

(それなら上野の仕置きは、わしに任せてくれるであろうよ)

と胸算用できるし、景虎には騎虎(きこ)の勢いがあるから、上野から武蔵に攻め込んで氏康を打ち負かせば、一気に相模に攻め込むことすら不可能ではない。

相模や下総まで景虎の勢力下に入れば、関東のことなど何も知らない景虎に代わって、憲政が政を執ることになるやもしれぬ。

景虎に軍事を任せ、自分が政治や外交を取り仕切ればいいではないか......憲政の夢想も際限なく広がっていく。

景虎が下野に入って数日後の夜、冬之助が景虎の宿舎にやって来た。

「御屋形さま、明日の朝、出立いたします」

「うむ、明日か」

すでに打ち合わせ済みなのである。

「本当に一人で行くのか? 五百でも六百でも、いや、一千でも二千でも好きなだけ連れて行ってよいのだぞ」

「ありがたいお言葉ですが、一人の方がよいのです。これが......」

と、冬之助は身にまとっている墨染めの衣を指でつまみ、これがわたしの身を守ってくれましょう、と笑う。

明日の朝、冬之助は下野から武蔵へ、つまり、北条氏の支配下にある敵国に出かけようとしている。兵を率いて行けば北条軍に見咎められ、戦になるであろう。武蔵で北条軍と戦うつもりなら、一千でも二千でも足りない。それなら、一人の方がいいというのだ。いかに治安の悪い戦国の世であっても、墨染めの衣をまとったみすぼらしい僧を襲うような不届き者は滅多にいない。どれほどの悪人でも一片の信仰心を持っているのである。いつか自分が死んだときに極楽往生したいと思うからだ。

「ならば、注意して行くがよい。無事を祈っておるぞ」

「御屋形さまは、どうなさいますか?」

「もうしばらくは下野にいる。これ以上は兵が集まらぬと見極めたら厩橋城に戻るつもりだ」

「戻ったら、すぐに南に向かいますか?」

「兵の数が増えるのは嬉しいが、何もしないでじっとしていると飯を食わせるのも大変だ。そうだな、厩橋城に戻ったら、すぐに平井城を攻めることにしよう。北条殿は河越城にいるらしいから、平井城を守るために河越城から出てくれば面白いのだが」

「残念ながら、そうはならないでしょう」

「ならぬか?」

「負けるとわかっている戦をするほど愚かだとは思えませぬ」

「平井城を見捨てるか?」

「平井城も鉢形城も見捨てるでしょう。恐らく松山城すらも」

「こっちは楽ができるな」

はははっ、と愉快そうに笑いながら、景虎が盃を空ける。すぐさま傍らの小姓が盃に酒を注ぐ。

「だからこそ手強いとも言えます。彼らが守ろうとするのは城ではなく、北条家です。北条家を守るためなら、どんなことでもします。十四年前、河越の戦いのときに、そのことを思い知らされました」

「汝にとって、あれは辛い思い出であろうな」

「今の北条ならば、領国から兵を掻き集めれば二万くらいにはなります。もちろん、それを率いるのは北条殿でしょう」

「うむ」

「しかし、二万でも、こちらより少ない。決戦すれば、向こうが負けます。その戦いで北条殿が討ち死にすれば、北条家は滅びます。そんな危ない真似をするとは思えませぬ」

「北条殿の軍配者は、汝の友であったな?」

「風摩(ふうま)小太郎青渓(せいけい)です。あれは侮れぬ男です」

「優れた軍配者は負け戦をしないということだな」

「はい」

「北条殿は戦には出てこぬか。残念だな。北条殿がおらぬのであれば、わしの出る幕もなさそうだ。つまらぬ」

「贅沢な悩みでございます」

「確かに」

景虎が笑いながら、また盃を飲み干す。

八

翌朝、まだ暗いうちに冬之助は宿舎を出た。

わずかばかりの食料と銭を持っているだけで、武器は何も持っていない。杖を一本持っているのが武器代わりである。着古された墨染めの衣も色褪せている。わずかな荷を背負い、従者も連れず、みすぼらしい身なりの老いた僧が、まさか長尾景虎の軍配者だと気付く者はおるまい。

昼近くまで歩き続け、川の畔(ほとり)で休憩する。

持参した握り飯を食いながら、

(わしも老いたな)

と、冬之助は自嘲気味に口許を歪める。

急いで歩いたわけではなく、普通に歩いただけなのに、もう疲れてしまい、足にも痛みを感じる。普段、長い距離を進むときは馬に乗るし、自分の足で長旅をするのが久し振りだということもあるが、それだけが理由ではないと自分でわかる。

要は、年なのである。年を取って、肉体に衰えが出ているのだ。

それも当然で、冬之助は五十七歳なのである。平均寿命が短く、四十を過ぎれば老人扱いされる時代に六十近くまで生き長らえているのだから、冬之助自身、驚かざるを得ない。自分の年齢などほとんど意識したこともなく、ただ一途に必死に生きてきただけだが、老いは確実に冬之助の肉体を蝕んでいるのであろう。

(無理せず、ゆっくり行くしかあるまい)

立ち上がると、また南に向かって歩き出す。

武器代わりにしようと思って持ってきた杖だが、今では杖本来の役目を果たしている。足の裏に肉刺(まめ)ができて痛みを感じるし、膝の具合もよくない。杖がなければ、何かの拍子に転んでしまいそうだ。

冬之助が目指しているのは岩付城である。

そこには太田資正(すけまさ)がいる。

かつて冬之助と共に扇谷上杉氏のために戦い、扇谷上杉氏が滅んでからは、扇谷上杉氏を再興するために獅子奮迅の働きをした男である。冬之助と力を合わせて北条氏から松山城を奪い返し、兄・全鑑(ぜんかん)の死で太田の家中が混乱していることを知るや、岩付城に乗り込んで、太田の家督を手に入れた。

松山城と岩付城という有力なふたつの城を支配下に収め、いよいよ本腰を入れて扇谷上杉氏の再興に取り組もうとしたとき、氏康に攻められて敗れた。

資正は死を覚悟したが、主家に対する忠義と戦のうまさに感心し、氏康は北条氏に仕えることを勧めた。

資正は承知した。

それから十二年経っている。

その間、資正の名が歴史に現れることはなかった。

それは、資正が、その十二年間、北条氏に忠実に仕え、何の問題も起こさなかったことを意味する。

氏康も資正を信頼し、六年前には美濃守に任官させてやっている。

今現在、資正は、太田美濃守資正という北条氏の国衆なのである。

冬之助が最後に資正と会ったのは十三年前である。

憲政の命令で信濃に出陣することが決まったとき、資正を訪ねた。

冬之助は死を覚悟していた。

そのときに資正とかわした会話を今でもよく覚えている。

「養玉(ようぎょく)先生、まさか本当に死ぬつもりなのではないでしょうね?」

「わしは死に損なった男だ。河越で御屋形さまと共に死ななければならなかったのに、おめおめと生き残ってしまい、その揚げ句、主家が滅ぶのを目の当たりにする羽目になった。簡単に命を投げ出すつもりもないが、生きることにしがみつこうとも思っていない」

「生き延びて下さいませ。扇谷上杉を再興するには養玉先生の力が必要です」

「わしではなく、源五郎殿の力が必要なのだ。後のことを頼みますぞ」

冬之助のために涙を流す資正の手を握って、冬之助は深く頭を下げたのである。

今生の別れになるだろうと思ったが、どういう運命のいたずらか、冬之助は越後に落ち延びて長尾景虎の軍配者となり、資正は氏康に仕えることになった。

その資正の元に、なぜ、冬之助は向かっているのか?

(源五郎殿を味方にしなければならぬ)

そう冬之助は思い定めているのだ。

扇谷上杉氏が滅んだ後、扇谷上杉氏に仕えていた者たちは自らの保身のために他に主家を求めた。山内上杉氏に仕えた者が最も多かった。

しかし、資正は、そうしなかった。

山内上杉氏に仕えてしまえば、もはや扇谷上杉氏を再興することは不可能だと知っていたからである。

それ故、独力で松山城を奪い、岩付城をも手に入れようとした。己の立身出世のためではなく、扇谷上杉氏再興のためである。

長尾景虎の越山により、ついに扇谷上杉氏を再興する千載一遇の好機が巡ってきた。それを冬之助自身の口から資正に伝え、

「共に戦ってくれ」

と訴えるつもりであった。

危険は百も承知である。

この十二年、資正は北条氏に忠実に仕えてきたのだ。資正が扇谷上杉氏を再興するという情熱を失い、北条氏の国衆として生きることに満足していれば、冬之助の言葉に耳を貸さず、それどころか冬之助を捕らえて氏康に差し出すかもしれなかった。景虎の軍配者を捕らえれば、大きな手柄になる。

だが、冬之助は、

(大丈夫だ。源五郎殿ならば、わしの言葉を聞いてくれるはずだ)

と信じている。

冬之助のために、生き延びて下さいませ、と熱い涙を流した男を信じているのだ。

Synopsisあらすじ

一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。

〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/

Profile著者紹介

1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。

Newest issue最新話

- 第四十九回2024.05.27

Backnumberバックナンバー

- 第四十八回2024.05.20

- 第四十七回2024.05.13

- 第四十六回2024.05.07

- 第四十五回2024.04.26

- 第四十四回2024.04.22

- 第四十三回2024.04.15

- 第四十二回2024.04.08

- 第四十一回2024.04.01

- 第四十回2024.03.25

- 第三十九回2024.03.18

- 第三十八回2024.03.11

- 第三十七回2024.02.26

- 第三十六回2024.02.19

- 第三十五回2024.02.13

- 第三十四回2024.02.05

- 第三十三回2024.01.29

- 第三十二回2024.01.22

- 第三十一回2024.01.15

- 第三十回2023.12.25

- 第二十九回2023.12.18

- 第二十八回2023.12.11

- 第二十七回2023.12.04

- 第二十六回2023.11.27

- 第二十五回2023.11.20

- 第二十四回2023.11.13

- 第二十三回2023.11.06

- 第二十二回2023.10.30

- 第二十一回2023.10.23

- 第二十回2023.10.16

- 第十九回2023.10.10

- 第十八回2023.10.02

- 第十七回2023.09.25

- 第十六回2023.09.19

- 第十五回2023.09.11

- 第十四回2023.09.04

- 第十三回2023.08.28

- 第十二回2023.08.21

- 第十一回2023.08.14

- 第十回2023.08.07

- 第九回2023.07.31

- 第八回2023.07.24

- 第七回2023.07.18

- 第六回2023.07.10

- 第五回2023.07.03

- 第四回2023.06.26

- 第三回2023.06.19

- 第二回2023.06.12

- 第一回2023.06.07