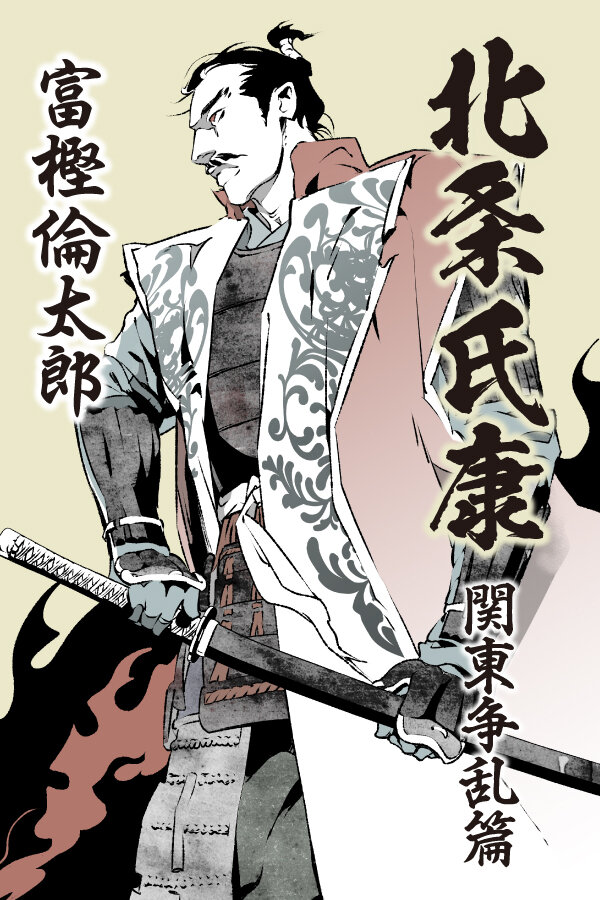

北条氏康 関東争乱篇第二十二回

第二部 景虎越山

一

氏康から氏政への代替わりを正式に発表した九日後、年が明けた。永禄三年(一五六〇)である。

これまで三年にわたって、北条氏の領国は天候不順と自然災害に見舞われ、凶作が続き、疫病が発生し、各地で飢饉が起こった。

その責任を取る形で氏康は隠居したわけだが、そもそも天変地異は人知の及ぶところではないから、代替わりしたくらいで、何かが大きく変わるはずもない。

しかし、

「新しい御屋形さまのお力で、これからは暮らしが楽になるぞ」

という希望を領民に与えなければならないし、それができなければ、北条氏が領民に見捨てられてしまうであろう。

氏政の名で最初に為されたのは、二月から三月にかけての徳政令の発布である。これまでに北条氏が領民に貸し付けた米穀の返済を免除し、尚且つ、次年度の年貢を軽減するという大胆な減税策であった。

当然ながら、領民からは大歓迎され、氏政に対する期待は高まった。

もっとも、それを演出したのは氏康であり、徳政令の内容についても前々から氏康が準備していた。

氏康とすれば、氏政が当主として順調な船出ができるように段取りをつけてやったというところであろう。

この徳政令によって、北条氏が徴収する年貢米は例年の半分以下になったというから、支配者である北条氏自身も身を切る厳しい内容だったのだ。

年貢米の減免だけでなく、諸役の負担を減ずる措置も講じられたし、もうひとつ、重要な指示が為された。

飢饉が起こった土地では、生活に窮した農民たちが妻子や下人を売るという異常事態まで発生しており、そのせいで村落の人口が減って生産性が落ちるという悪循環に陥っていた。売られた者たちを、すべて元通りにせよ、と氏政の名において命じたのである。

徳政令によって講じられた様々な措置のおかげで農民たちの暮らしが楽になるのは事実だが、反面、年貢米や諸役の減免を命じられた豪族たち、すなわち、直接、農民を支配している者たちや、農民たちの妻子や下人を買い取った商人たちには大打撃であり、氏政に対して不満を抱くのは当然であろう。

この徳政令が氏政の独断で為されたのであったならば、何らかの騒ぎが起こっても不思議ではなかったが、実際には何の騒ぎも起こらず、徳政令は粛々と実施された。

氏政を後見しているのは氏康であり、この徳政令も、氏康が企図し、その実施に関して厳しく目を光らせていることを誰もが知っていたからである。若い氏政に異を唱えることはできても、氏康に異を唱えることのできる者はいないということであった。

氏康とすれば、しばらく氏政を内政に専念させたいところだったが、そうもいかない事情が起こった。

領民の負担を考慮して、これまで大きな戦を控えてきたが、戦というのは、氏康の考えだけでどうこうできるものではない。こちらから攻めなくても、相手から攻めて来られれば受けて立たなければならない。

四月下旬、安房の里見氏が上総に攻め上ってきた。北条氏の窮状も知っているし、若い氏政が相手ならば組みし易しと判断し、北条氏に奪われた領地を一気に取り戻そうと考えたのだ。

「やはり、里見が動いたな」

「はい」

氏康の言葉に小太郎がうなずく。

代替わりするに当たって、氏康は内政面の施策だけを検討したのではない。

外交面、特に軍事的な面について、小太郎と共に対策を練っていた。

今川や武田とは同盟を結んでいるから心配ない。気になるのは越後の長尾と安房の里見の動きである。

長尾景虎は去年の四月に大軍を率いて上洛したばかりだし、北信濃で武田と鍔迫り合いを続けているから、すぐに上野に侵攻することはないのではないか、むしろ、兵を動かすとしたら里見ではなかろうか、と二人の考えは一致した。

遠からず里見が攻め上ってくることを想定し、それを撃退し、更に、安房を攻めて里見を滅ぼす策を立案するように氏康は小太郎に命じた。

その策は、すでにできている。

言うなれば、氏康と小太郎は、里見からの攻撃を手ぐすね引いて待ち構えていたわけである。

それ故、上総にある北条方の城を里見軍が攻撃したという知らせが小田原に届くや、直ちに氏康と氏政は出陣した。前々から準備していたので、迅速に動くことができたのである。

小田原を出て、わずか十日後、北条軍は里見氏の本拠・久留里(くるり)城を包囲した。

領地を取り戻すつもりが、あっさり本拠地に攻め込まれたのだから、里見の見通しが甘かったと言うしかない。

これまで北条と里見は何度となく干戈を交え、ほとんどの戦いで北条が勝ったものの、里見氏を滅亡させるには至っていない。

氏康は今度こそは必ず滅ぼしてやるという意気込みで小田原を出てきた。里見を滅ぼせば、房総半島全域が北条の支配下に入り、周辺諸国で北条に敵対するのは長尾景虎だけという状況になる。敵をひとつでも減らせば、若い氏政の統治は更にやりやすくなるはずであった。

氏康の決意の表れが、向かい城を拵(こしら)えたことであった。久留里城と向かい合う場所に城を築き、兵を入れた。

これは、氏康の、

「何年かかろうとも、決してここからは動かぬ」

という覚悟の表明であった。

が......。

その氏康の固い決意を揺るがす事態が起こった。

しかも、ふたつ続けて起こった。

ひとつは、今川義元の死である。

義元が大軍を率いて遠江から三河、更に尾張にまで攻め込もうとしていることは氏康も知っていた。

事前に義元からの使者が、場合によっては尾張から京都に進むかもしれない、と知らせてきたからである。

(都に今川の旗を立て、天下に号令するつもりなのかもしれぬ)

義元だけでなく、長尾景虎も武田信玄も、自分の力に自信のある大名たちは、天下人となって戦国の世を鎮めたいという野望を抱いている。

本来であれば、その実力からして氏康も、そういう野心を抱いても不思議はないが、氏康にその気持ちはない。天下ではなく、関東に平和をもたらしたいというのが宗瑞以来の北条家の悲願なのである。

関東八ヵ国の平定に成功すれば、もしかすると氏康も天下に色気を出すかもしれないが、関東平定の道程すら、先が見えぬほどに遠いから、その可能性は低そうである。

それ故、氏康にとって義元は競争相手ではない。

義元が都に今川の旗を立てるというのなら、それに反対する理由はない。

義元がわざわざ氏康に知らせてきたのは、万が一、上洛することになれば、駿河本国の守りが手薄になるからであった。同じような使者を武田にも送っており、国境を接している両国に、三国同盟を結んでいることを忘れないように、と釘を刺したわけである。駿河を脅かすほどの力のある国は武田と北条以外にはなく、いかに同盟を結んでいるとはいえ、迂闊に隙を見せれば、悪心を起こさないとも限らないという義元の用心なのであった。

その義元が死んだ。

病死ではない。戦死である。

五月十九日、尾張の田楽狭間(でんがくはざま)という土地で織田信長の奇襲に遭って討ち取られたという。

世に言う桶狭間の戦いである。

今川軍の敗北は、風間党によって知らされたが、そのときは義元の生死は不明だったし、氏康も大して驚きはしなかった。負けたとしても、どうせ局地戦で敗れた程度で、義元の本隊には何の影響もないだろうと思っていた。

常識的に考えれば、義元が負けるはずがなかったし、戦死するはずもなかった。今川軍は強いし、義元も無能ではないのだ。

戦いの詳細を知らせてくれたのは武田信玄で、信玄の使者は、義元の戦死と今川軍の崩壊を事細かに氏康に告げた。

さすがに氏康は驚いた。

すぐさま小太郎と氏政、それに新之助を呼んだ。

「今川の治部大輔(じぶのたいふ)殿が討ち死にしたそうだ」

氏康が言うと、氏政が、えっ、と驚きの声を発する。

「武田の使者が知らせてきたのですか?」

小太郎が訊く。驚いている様子はない。

「うむ」

「実は風間党からも、そういう知らせが届いております。しかし、あまりにも重大なことなので、しっかり確かめてからお知らせするつもりでした」

「わざわざ武田が知らせてくるのだから間違いないのだろう。まさか討ち死にとは......」

氏康が溜息をつきながら首を振る。

「治部大輔殿は、どれほどの軍勢を率いていたのだろう?」

氏政が小太郎に顔を向ける。

「二万から三万と聞いております」

「それだけの軍勢を率いていながら大敗したということは、織田は、よほどの大軍だったのだろうか?」

「二千......多くても三千くらいだったと思われます」

「そんなはずがなかろう」

「いや、小太郎の言う通りだ。織田が動かすことができるのは、それくらいであろうよ。城を空にして、兵を総ざらいして出陣したとしても五千にもなるまい。織田の力は、それくらいのものだろう」

氏康が言う。

「奇襲を仕掛けたということでしょうか?」

新之助が訊く。

「そのようだ。不意打ちを食らったのでなければ、治部大輔殿ほどの人が、そう易々と討ち取られるはずがないし、まともに合戦をして、三万の軍勢が三千の軍勢に負けるとも思えぬ」

氏康がうなずく。

「それほどの大敗を喫したとなれば、織田の軍勢が今川の領国に攻め込むでしょうか?」

氏政が訊く。

「それはないだろうと思います。御本城さまがおっしゃったように、織田の兵力は、どれほど多くても五千くらいです。今川の領国に攻め込んだら返り討ちにされるだけでしょう」

小太郎が答える。

「わしが気になるのは、織田よりも、むしろ、武田だな」

氏康が言う。

「なぜですか? 今川と武田は盟約を結んでいるではありませんか」

氏政が不思議そうな顔になる。

「今すぐ何かすることはあるまいが、治部大輔殿が亡くなって、今川の家中が混乱すれば、武田がどう動くかわからぬ」

「当家は、どうするのですか?」

「何もせぬ。とりあえず、今は、な」

「今でこそ、今川、武田、北条は盟約を結んでおりますが、思い起こせば、治部大輔殿は家督を継いだ直後、北条と手を切り、武田に鞍替えしました。新しい御屋形さまも同じことをしないとも限りませぬ」

小太郎が言う。

「武田や北条と手を切るようなことはするまい。自分が困るだけではないか」

氏政が言う。

「そうは思いますが......」

小太郎がうなずく。

「治部大輔殿は当家と手を切って、その頃、当家と不仲だった武田と結んだ。その方が得だと考えたからだ。新たな御屋形となる氏真殿が、例えばだが、武田と北条と手を結ぶより長尾と手を結ぶ方が得だと考えるかもしれぬ」

「信じられませぬ」

氏康の言葉に氏政が驚愕する。

「先のことはわからぬ。氏真殿が何を考えているのかわからぬからのう。氏真殿の器量次第と言えるかもしれぬ。治部大輔殿には優れた器量があったし、太原雪斎(たいげんせっさい)がそばにいたから、大きな野心を抱いて今川の領国を広げようとした。さて、氏真殿は、どうするのか? 治部大輔殿ほどの器量人であれば、すぐさま家中をまとめ、兵を率いて尾張を攻めるかも知れぬ。都に旗を立てようという気持ちがなければ、長尾と組んで信濃に攻め込み、領国を広げようとするかもしれぬ。凡庸な御方であれば、何もせず、重臣どもに政(まつりごと)を任せるかもしれぬ。どういうことになるとしても、つまり、これまでのように、当家と手を結ぶにしろ、当家と手を切るにしろ、わしらは、いかようにも対処できるようにしておかなければならぬ」

「今川と戦うかもしれないということですね?」

氏政が訊く。

「そうならぬことを願っておる」

氏真の正室は氏康の娘である。いずれ子が生まれれば、その子が今川の家督を継ぐことになる。

氏康としては、今川と戦うような事態が起こることをまったく望んではいない。

「今度こそ里見の息の根を止める覚悟で小田原を出てきたが、どうやら、ここに長く留まることはできぬようだな。退くしかあるまい」

氏康が無念そうに言うと、氏政や小太郎もうなずく。

しかし、向かい城まで築いたのに、そう簡単に兵を退くこともできず、尚も氏康は上総に留まらざるを得なかった。

もちろん、その間も風間党に命じて情報収集に努め、周辺諸国、特に今川、武田、織田の動きに目を光らせた。

ところが、九月に入って、思いがけぬ方面から耳を疑う情報が飛び込んできた。

長尾景虎が動員令を発し、春日山城から出陣したというのだ。北条を滅ぼし、関東を平定すると喧伝しているという。

(いよいよ、長尾が上野に攻め込んでくるのか)

いずれ長尾景虎が攻めてくることを想定し、上野にある城を補強し、防備を固めてきた。

とは言え、北条軍が長尾景虎とまともに戦うのは初めてだし、武田信玄ですら苦杯を嘗めさせられたほどの戦上手という噂だから、ここは氏康自身が長尾景虎を迎え撃つべきであった。

そう考えて、氏康は久留里城の包囲を解いて、上野に向かうことを決めた。

この時点では、まだ氏康には余裕があった。

長尾景虎は戦上手かもしれないが、氏康にも、幾多の合戦を勝ち抜いてきたという自負がある。高を括っているわけではないが、そう簡単に負けることなどあり得ぬ、長尾を上野から追い出してやる、場合によっては越後に攻め込んでやろうぞ、と意気込んだ。

氏康ほどの男でも、まだ長尾景虎の本当の恐ろしさをよくわかっていなかった。

わずか四ヶ月ほど後、北条の領国が火の海になり、氏康も氏政も小田原城に追い詰められ、滅亡の瀬戸際に追い込まれることになるとは想像すらできなかったのである。

Synopsisあらすじ

一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。

〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/

Profile著者紹介

1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。

Newest issue最新話

- 第四十九回2024.05.27

Backnumberバックナンバー

- 第四十八回2024.05.20

- 第四十七回2024.05.13

- 第四十六回2024.05.07

- 第四十五回2024.04.26

- 第四十四回2024.04.22

- 第四十三回2024.04.15

- 第四十二回2024.04.08

- 第四十一回2024.04.01

- 第四十回2024.03.25

- 第三十九回2024.03.18

- 第三十八回2024.03.11

- 第三十七回2024.02.26

- 第三十六回2024.02.19

- 第三十五回2024.02.13

- 第三十四回2024.02.05

- 第三十三回2024.01.29

- 第三十二回2024.01.22

- 第三十一回2024.01.15

- 第三十回2023.12.25

- 第二十九回2023.12.18

- 第二十八回2023.12.11

- 第二十七回2023.12.04

- 第二十六回2023.11.27

- 第二十五回2023.11.20

- 第二十四回2023.11.13

- 第二十三回2023.11.06

- 第二十二回2023.10.30

- 第二十一回2023.10.23

- 第二十回2023.10.16

- 第十九回2023.10.10

- 第十八回2023.10.02

- 第十七回2023.09.25

- 第十六回2023.09.19

- 第十五回2023.09.11

- 第十四回2023.09.04

- 第十三回2023.08.28

- 第十二回2023.08.21

- 第十一回2023.08.14

- 第十回2023.08.07

- 第九回2023.07.31

- 第八回2023.07.24

- 第七回2023.07.18

- 第六回2023.07.10

- 第五回2023.07.03

- 第四回2023.06.26

- 第三回2023.06.19

- 第二回2023.06.12

- 第一回2023.06.07