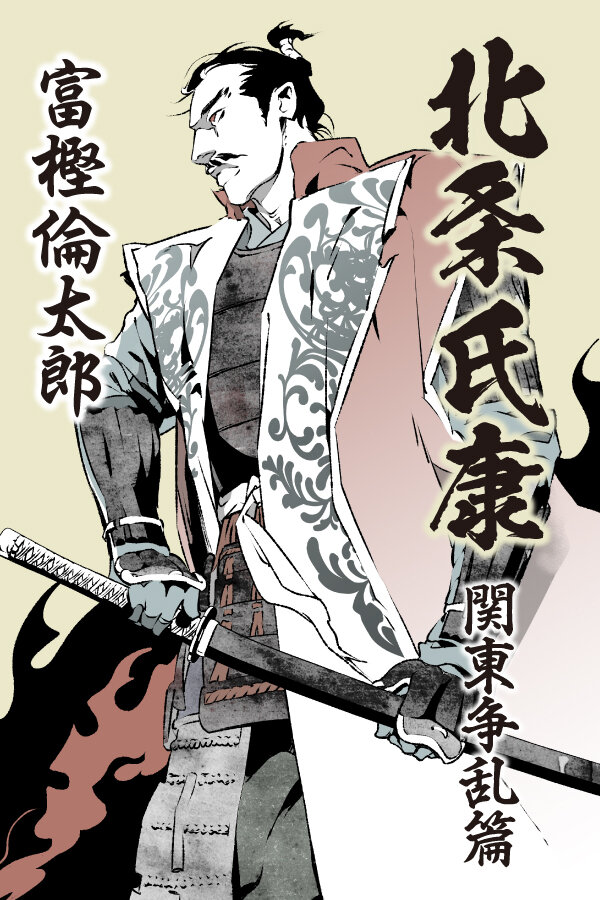

北条氏康 関東争乱篇第十一回

十九

三家の当主が一堂に会する場を設けるのは、なかなか難しい。格式張った席だと、どうしても官位などで差をつけることになるが、対等の立場で同盟を結ぼうとする者たちに官位など何の意味もない。

対応を誤ると無用の軋轢を生じかねないから、晴信と氏康を善得寺に招いた義元としても気を遣うことになる。

結局、

「その方に任せる」

と、雪斎に丸投げした。

雪斎は思案し、庭で花見をしながら弁当を食べるという設定を捻り出した。花見ならば、席次に気を遣う必要もない。

ただ、すでに梅も桜も散ってしまったので、花見の主役となる花がない。

(あれがよかろう)

庭の隅に薄紫色の藤の花が咲いているのに目を止め、それを主役にすることにした。

もっとも、善得寺に咲いているのは、ほんのわずかなので、大急ぎで他から藤の花を運んで、いかにも、それらしく取り繕った。

幔幕を巡らせ、三人の当主たちが車座になって坐ることのできる席を設けた。見上げると、咲き誇っている藤の花を観賞できるという風情である。

「やあ、ようこそ、おいでなされた」

義元が晴信と氏康を迎え、席に案内する。

義元と晴信は何度も顔を合わせているが、義元と晴信が氏康に会うのは初めてである。

義元と氏康は河東地方を巡って何度となく干戈を交えているし、八年前には、義元と雪斎の謀略によって、河越城を巡る攻防戦で北条氏は滅亡の瀬戸際に追い込まれている。仇敵同士なのである。

しかし、そんなことは、おくびにも出さず、義元はにこやかに氏康を迎えるし、氏康の方も、かつての遺恨など忘れてしまったような穏やかな顔で、慇懃に義元に挨拶する。

「まずは一献」

義元が徳利を手にして、晴信と氏康に酒を注ぐ。

「次は、わたしが」

義元には晴信が酒を注ぐ。

年齢で言えば、三十四歳の晴信が最も若い。

次いで義元が三十六歳、氏康が四十歳である。

彼らの背後には、それぞれの軍配者が控えている。

三人ともしかつめらしい顔をしているが、四郎左が横目で小太郎を見て、わずかに口許を歪めて笑う。

小太郎には四郎左が何を言いたいのか察せられる。

(狐と狸が顔を揃えて化かし合いをしている)

というのであろう。

(確かに、そうだ)

小太郎も、そう思う。

かつては兄弟国のように親しかった北条と今川の関係は、義元が家督を継いでから急激に悪化し、互いに憎み合い、何度となく合戦騒ぎを起こしている。

それまで今川は武田と不仲だったが、義元は北条を切り捨て、武田との関係を改善した。

その三家が婚姻政策によって同盟を結ぼうとしている。数年前には考えられないことであった。

三家を取り巻く環境が変化し、敵対するよりも、手を結んだ方が得だという、つまりは損得勘定によって同盟を結ぶわけである。

そういう事情を考えれば、

(いつまた手切れになってもおかしくない)

と、小太郎は危惧する。

氏康は義元の嫡男・氏真(うじざね)に娘を嫁がせ、晴信の娘を氏政の妻に迎える。どちらも正妻だから、先々、男子を生めば、その子たちが今川や北条の主になる。

家と家を結びつける、最も強い絆であろう。

しかし、三家を取り巻く環境が変わってくれば、そんな絆など簡単に捨てられてしまうに違いない。

贔屓目ではないが、氏康は同盟を忠実に守るだろう、と小太郎は思う。

氏康が目指している関東制覇には、まだ長い時間がかかるだろうから、その間、今川や武田と手を結ぶのは、氏康にとって大いに有益なのである。

東に目を向けている氏康とは対照的に、義元の目は西に向いている。三河を支配下に置き、遠江の大半も制圧し、尾張進出を狙って織田信秀と熾烈な争いを繰り広げている。

義元の視線の先には都がある。都に今川の旗を立て、将軍家を助けて天下に号令したい......そういう野望を抱いている。

であれば、氏康と利害が対立することはなさそうだが、義元の野望が巨大すぎるため、その野望が挫折したとき、義元の目が西から東に転換する怖れもある。そうなれば、今川と北条の争いが再燃しかねない。

三国同盟を提唱した雪斎が健在でいるうちは同盟も安泰かもしれないが、雪斎も六十近い高齢で、決して健康体には見えない。

そういう意味では、将来の今川と北条の関係は雪斎の健康次第と言えるかもしれなかった。

武田と北条の関係はわかりやすい。

鍵を握るのは、この場にいない長尾景虎である。

北信濃防衛に意欲を燃やす長尾景虎を打ち破って、晴信が信濃全域を征すれば、武田は、越後、美濃、上野のいずれかに侵攻して、領土拡大を図るであろう。越後に侵攻するのであれば、今川にも北条にも関係ないが、美濃に進めば、今川と利害が衝突する可能性があるし、上野を狙えば、当然、北条と衝突することになる。

要は長尾景虎次第なのである。

すでに晴信は、一度、長尾景虎に敗れている。

今後も長尾景虎に苦戦が続くようであれば、武田の勢力拡大は止まる。

氏康にとっても他人事ではない。

長尾景虎が晴信を打ち破り、その勢いを駆って上野に攻め込んでくれば、それを迎え撃たなければならない。武田と北条が各個撃破されるのが最悪だから、長尾景虎を食い止めるために、晴信と氏康は協力する必要がある。長尾景虎が健在でいる限り、武田と北条の同盟は揺るがないという意味である。

そんなことを小太郎が考えていると、氏康、義元、晴信の三人も長尾景虎のことを話し始めた。

「身の程をわきまえぬ成り上がり者めが」

義元が顔を顰(しか)める。

都に今川の旗を立てることを念願とする義元にとって、長尾景虎が大軍を率いて上洛したことは大きな衝撃だった。先を越されてしまった、と無念なのである。

もちろん、長尾景虎は天下に号令しようとしたわけではない。天皇や将軍に謁見し、耳に心地よい言葉を賜(たまわ)っただけのことである。

だが、義元の誇りは傷ついた。長尾景虎の振る舞いはけしからぬ、と憤った。

三人の中で、長尾景虎の脅威に直にさらされていないのは義元だけなのに、三人のうちで誰よりも長尾景虎に対して怒っている。

「上野に兵を出したかと思えば、北信濃にも兵を出す。越後に引き揚げたかと思えば、すぐさま都に出かける。忙しない人のようですな」

義元の興奮を宥めようとするかのように雪斎が口を挟む。

「若いせいでしょうか。元気が有り余っているかのようだ」

氏康が言う。

「二十五と聞きました。確かに若い」

晴信がうなずく。

「越後の山猿の分際で、のこのこと都に行って、将軍家や天皇に偉そうに講釈を垂れたと聞いた。いくら若かろうと許されることではない。どうせ金をばらまいて、謁見の席を用意してもらったのであろうが」

義元が、ふんっ、と鼻を鳴らす。

「なかなかの戦上手だとも聞きましたが」

氏康が晴信に顔を向ける。

「よくわからぬ戦をするのです。鼻面を引きずり回されて右往左往している間に、向こうにやりたい放題されたとでも言えばいいのか......」

そうだったのう、と晴信が四郎左を振り返る。

「はい。不思議な戦でした。何はともあれ、御屋形さまが無事で何よりでした」

にこりともせずに四郎左が答える。

「よほど優れた軍配者がついているのかのう?」

今度は氏康が小太郎を振り返る。

「宇佐美定行と名乗っているようですが、正体は、どうやら曾我冬之助のようです」

小太郎が答える。

「曾我冬之助とは......。扇谷(おうぎがやつ)上杉の軍配者ではなかったかな?」

雪斎が首を捻る。

「その男です」

「ならば、手強いのも道理。先代の頃から、北条家を苦しめてきた腕利きの軍配者ですな」

「それは何とも言えません」

四郎左が言う。

「どういう意味かな?」

「養玉の......いや、曾我冬之助のことなら、よく存じておりますが、あの男が軍配を振っている気はしませんでした」

「他にも軍配者がいるということかな?」

「それは、わかりませぬ。他にもいるのか、それとも、弾正少弼さまがご自分で采配を振ったのか......」

「いずれにしろ、厄介な男が現れたものだ」

晴信がつぶやく。

「関東管領になるつもりでいるらしい。面倒なことですな」

義元が氏康を見て、口許に笑みを浮かべる。面白がっているのであろう。

「当家にとっても由々しきことでございまするよ。なぜなら......」

四郎左が睨むような眼差しで義元を見る。

「われらは決して北信濃を諦めるつもりはないからです」

「さよう」

晴信がうなずく。

「ふうむ、長尾と武田、長尾と北条......どちらが先になるかはわからぬが、いずれにしろ、長尾と雌雄を決することになるというわけですな。そのときは、及ばずながら、わが今川も力添えいたしましょう。そのために、こうして三家が盟約を結ぶのですから」

「心強いお言葉でござる」

氏康が軽く頭を下げる。

「酒を」

義元が命ずると、小姓どもが晴信と氏康に酒を注ぐ。

「末永く、手を携えましょうぞ」

義元が盃を持ち上げる。

晴信と氏康も、それに倣(なら)う。

三人が盃の酒を飲み干す。

それから間もなく花見の宴は終わり、その日のうちに三人の当主たちは善得寺を後にした。

初めての顔合わせは、まずまず無難に成功したと言ってよかろう。

二十

七月初め、氏康の娘が輿入れのために小田原から駿府に向けて出発した。警護の武士たち、駿府で姫を世話する女房たち、持参する引き出物を乗せた馬や荷車、馬を世話したり荷車を管理する人夫たち......それらの者たちが縦に細長く続き、先頭を行く者たちが小田原を出て一刻(二時間)経っても、最後尾の者たちは小田原城を出発していないという有様だった。

沿道には大勢の民が列をなし、この行列を見物した。

この輿入れの豪華さは、当時としても桁外れのものだったらしく、様々な記録に「前代未聞」と書き残されている。

氏康は姫を乗せた輿の傍らを、ゆっくり馬を歩かせている。氏政も従っている。

頻繁に輿を止めさせては、

「疲れてはおらぬか。喉は渇かぬか」

と、氏康は姫に声をかける。

まだ八歳なのである。

この時代、大名同士が政略結婚するときには、家臣の娘を養女として迎え、その娘を相手方に嫁入りさせることがよく行われる。実子を差し出すのは、よほど重要な相手と婚姻関係を結ぶときだけである。

後に早川殿と呼ばれることになるこの姫は、氏政の八つ下の同母妹である。年齢が離れているだけに、氏政も、この妹を可愛がっていた。

姫は輿から顔を出すと、

「うん、大丈夫でございます」

と、にこりと微笑む。

その無邪気な笑顔を見ると、氏康は胸が締め付けられそうになる。

伊豆と駿河の国境には今川から派遣された武士たちが待機している。烏帽子を被り、絹の狩衣を身に着けている。

小田原から供奉してきた武士たちは、ここで今川の武士たちに警護を引き継ぐ。

氏康の見送りも、ここまでである。

「よろしくお願いしますぞ」

「お任せ下さいませ」

今川方の責任者に娘を預けると、氏康は馬に乗ったまま、輿が遠ざかっていくのを見送る。

と、輿から姫が身を乗り出し、氏康に手を振る。

「おおっ......」

氏康の目から大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。

つられて、氏政も涙ぐむ。

「よい子だ。本当に、よい子だ。駿府で達者に暮らすのだぞ」

「駿府には助五郎がおります。少しは慰められるでしょう」

氏政が言う。

氏康の四男・助五郎は二年前から駿府で暮らしている。十歳になる。

やがて、輿が豆粒ほどの大きさになると、ようやく、氏康は馬首を返した。小田原に戻るのだ。

しかし、婚礼行列は、まだまだ長く続いており、半分くらいは国境を越えていない。

ついさっきまでは、嫁入りするわが子のために涙する甘い父親の顔だったが、今は違う。

険しい表情で、口を真一文字に引き結んでいる。

北条氏の当主の顔に戻ったのである。

Synopsisあらすじ

一代にして伊豆・相模を領した偉大なる祖父・北条早雲、その志を継いだ父・氏綱。一族の悲願・関東制覇を期する氏康の傍らには、祖父が育てた軍配者・小太郎がいた! 河越夜襲で劇的勝利を収めた氏康を待つものは……北条三代目の生涯を描く人気シリーズ第四弾。

〈北条サーガTHE WEB〉http://www.chuko.co.jp/special/hojosaga/

Profile著者紹介

1961年、北海道生まれ。98年に第4回歴史群像大賞を受賞した『修羅の跫』でデビュー。「SRO 警視庁広域捜査専任特別調査室」「生活安全課0係」シリーズを始めとする警察小説から、『早雲の軍配者』『信玄の軍配者』『謙信の軍配者』の「軍配者」シリーズや『北条早雲』全5巻などの時代・歴史小説まで、幅広いジャンルで活躍している。

Newest issue最新話

- 第四十九回2024.05.27

Backnumberバックナンバー

- 第四十八回2024.05.20

- 第四十七回2024.05.13

- 第四十六回2024.05.07

- 第四十五回2024.04.26

- 第四十四回2024.04.22

- 第四十三回2024.04.15

- 第四十二回2024.04.08

- 第四十一回2024.04.01

- 第四十回2024.03.25

- 第三十九回2024.03.18

- 第三十八回2024.03.11

- 第三十七回2024.02.26

- 第三十六回2024.02.19

- 第三十五回2024.02.13

- 第三十四回2024.02.05

- 第三十三回2024.01.29

- 第三十二回2024.01.22

- 第三十一回2024.01.15

- 第三十回2023.12.25

- 第二十九回2023.12.18

- 第二十八回2023.12.11

- 第二十七回2023.12.04

- 第二十六回2023.11.27

- 第二十五回2023.11.20

- 第二十四回2023.11.13

- 第二十三回2023.11.06

- 第二十二回2023.10.30

- 第二十一回2023.10.23

- 第二十回2023.10.16

- 第十九回2023.10.10

- 第十八回2023.10.02

- 第十七回2023.09.25

- 第十六回2023.09.19

- 第十五回2023.09.11

- 第十四回2023.09.04

- 第十三回2023.08.28

- 第十二回2023.08.21

- 第十一回2023.08.14

- 第十回2023.08.07

- 第九回2023.07.31

- 第八回2023.07.24

- 第七回2023.07.18

- 第六回2023.07.10

- 第五回2023.07.03

- 第四回2023.06.26

- 第三回2023.06.19

- 第二回2023.06.12

- 第一回2023.06.07