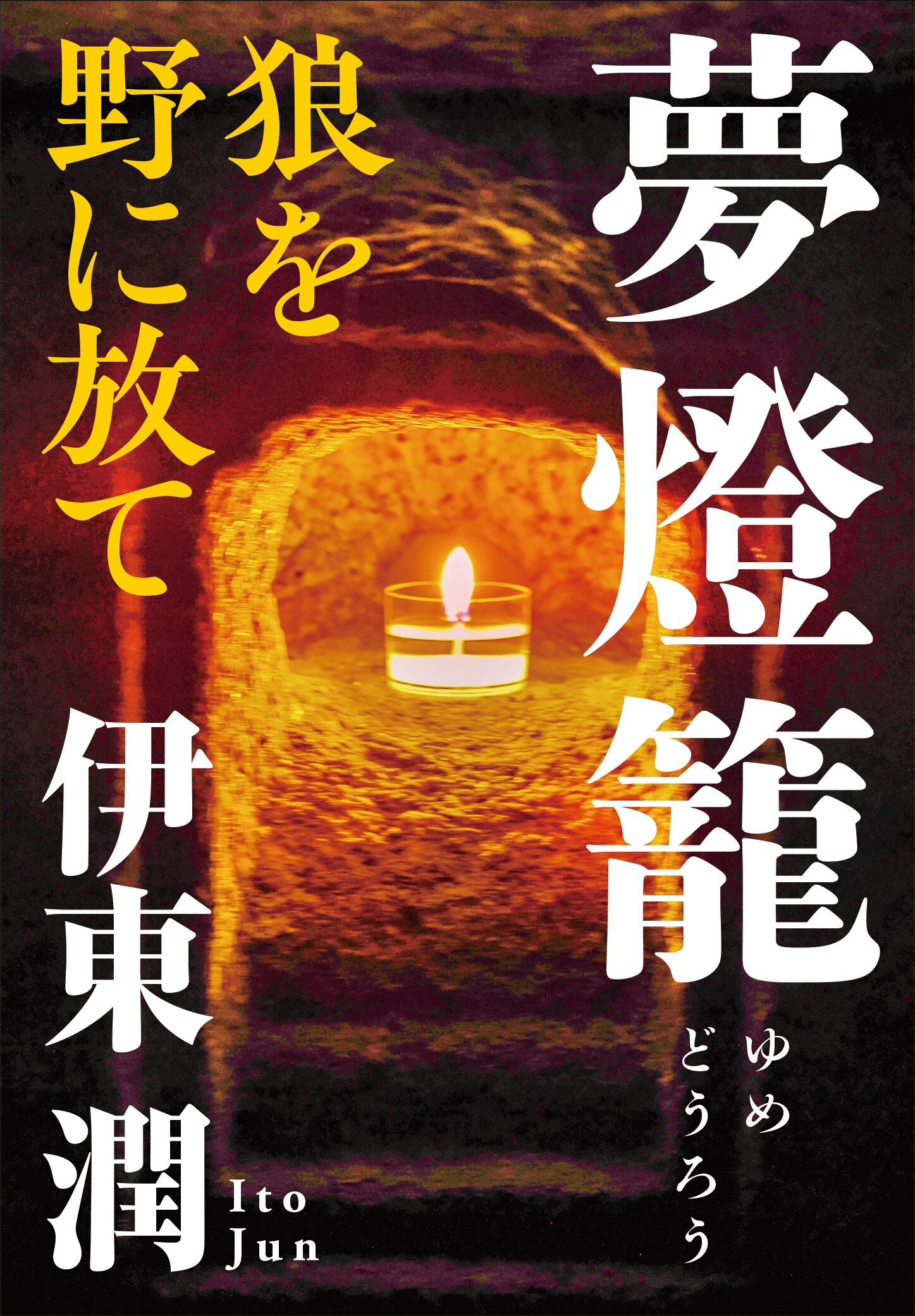

夢燈籠 狼を野に放て第33回

第三章 生々流転

一

「今日のコンサートはどうだった」

三島がピースを吸いながら問うてきたが、留吉はどう答えてよいか分からない。

四月中旬の土曜の夜、新宿の純喫茶に二人はいた。

三島に誘われ、NHK交響楽団のコンサートに行ってきた帰りだ。

「私には、クラシック音楽はよく分かりません」

「それがいいんだ。無垢(むく)の心にこそ音楽は宿る。私はね、もう理屈っぽいことを言う連中が嫌になったんだよ。とくに音楽についてはね」

「三島さんに理屈っぽいことを言う人がいるんですか」

「ああ、そういう輩(やから)ばかりだ。僕に舐められないためにね」

「つまり、三島さんと会話する時、誰もが背伸びしているというわけですね」

どうやら三島の頭の回転やセンスのよさに負けまいと、三島に接する者たちは無理しているらしい。

「そうなんだ。だからこそ、あなたのそんな正直さに心が休まる」

「ははは、私は一介のビジネスマンです。三島さんの友人になる資格などありません」

「だからいいんだ。私の周りに集まる連中は皆同じだ。私に気に入られようとしてペダンチックなことを言いたがる。あなたのような人こそ、私には必要なんだ」

ペダンチックとは衒学(げんがく)的という意味で、自分の知識やセンスをひけらかすことだ。

「ありがとうございます」としか、留吉は答えられない。

「それで、クラシック音楽についてどう感じた」

三島はピースに火をつけては何口か吸い、灰皿で揉み消すことを繰り返している。

「そうですね。クラシック音楽というのは――、心が洗われる気がします」

それが留吉の正直な感想だった。というのも毎日、金と欲に駆られた人々を見ているうちに、心の片隅に縮こまっていた感性の部分が、何かを求めるようになっていたからだ。

「いい感想だ。心が洗われることこそ、芸術の価値の一つだ」

「そうなんです。音楽は無垢(むく)だからこそ、人の心を動かすことができるような気がします」

三島がコーヒーをお替わりすると、独り言のように言った。

「音楽というのは無形態だからこそ無垢になり得る」

「無形態、ですか」

「そう。無形態だからこそ恐ろしい。ほかの芸術は実態があるので、受け手の方から作品にのめり込む。小説、絵画、芝居などみんなそうだ。しかし音楽だけは無形態だ。それゆえ向こうからやってきて受け手の心に染み込んでいく」

「つまり形ある芸術と形のない芸術の違いですね」

「うん。音楽は目に見えない。だから恐ろしい」

「確かに、ほかの芸術と違って目に見えませんね」

「だから私は音楽を畏怖(いふ)している」

「畏怖しているからこそ、魅力的なんですね」

「そう。恐ろしいからこそ魅力的でもある。だから私はコンサート会場に足を運ぶ。しかし私は音楽好きとは交友しない」

「どうしてですか」

「彼らは音楽を語るからだ。語った時点で音楽は固定観念となり、飛翔をやめる」

「どういうことですか」

三島が高価そうなライターでピースに火をつける。

「例えば、訳知り顔の男が『ベートーベンとはこういうものですよ』と語ったらどうする。その観念に囚われて、真のベートーベンが聴こえなくなる」

「でもクラシックを聴くには、ある程度の知識が必要ですよね」

「そんなものは不要だ。知識人やインテリは、音楽を前にすると自分たちにしか分からないという顔をしたがる。奴らには世間から崇(あが)められたいという俗物根性があるからだ。しかし彼らが音楽を創り出しているわけではない。ただ解釈をしているだけだ。彼らは俗物的な感傷に浸り、虚構の世界を創り上げている。それが彼らの権威につながるからだ」

「音楽にも権威が必要なんですか」

「残念ながらそうだ。彼らが創り出せるのは音楽ではなく、権威でしかないからだ」

三島がコーヒーをすする。その音がなぜか心地よい。

「すまない。こうしたことを語ること自体、私が俗物という証拠だ」

「そんなことはありません。私は三島さんの言葉に無垢を感じます」

「無垢か――」

三島が口辺に皮肉な笑みを浮かべる。

「すいません。生意気なことを言ってしまいました」

「いいんだ。君は中原中也の影響を受けているからね」

いつの間にか、留吉は君と呼ばれるようになっていた。

「中原は無垢ですか」

「そう書いている評論家は多い。小林秀雄とかね。しかしその実態はどうだった」

「とても無垢な魂の持ち主とは思えませんでした」

三島がコーヒーを噴き出す。

「だろう。文学をやる者なんて俗物か山師しかいない。かくゆう私もその一人だ」

「ははは、さすが三島さんですね」

「でも、音楽をやる者は違う。私はそう信じたい」

「クラシック音楽ですね」

「ああ、残念ながらクラシック音楽とそれ以外の音楽の間に垣根を設けないことには、話ができなくなる」

おそらく三島は歌謡曲などを音楽と呼びたくないのだろう。だがそう言ってしまうと、自分がインテリぶった俗物になってしまうので、そうは言いたくないのだろう。

「まあよい。こうして君の前で一席ぶてたことで、私も胸のつかえが取れたようだ」

「三島さんにも、胸のつかえがあるのですか」

「あるさ。今書いている『潮騒』という作品では、無垢なる魂を描こうとしたが、到底私の任ではなかった」

「えっ、なぜですか」

「私が死や絶望しか描けない作家だからだ」

「そんな作家が、なぜ無垢なる魂を描こうとしたのですか」

「分からない」

自信なさげに三島が俯く。

「では、本にしないのですか」

「本にはする。金のためではない。三島が、かつてはこんな作品も書いたという事実を残しておきたいからだ」

それを聞いて留吉は安堵した。ぜひ読みたいと思ったからだ。

「なぜですか」

「いったんすべてをさらけ出し、自分の中に無垢な魂がないことを読者に知らせるためだ」

「作家というのは厳しいものですね」

「ああ、十字架のキリストのようなものだ。いや、磔刑(たっけい)に処された罪人と言った方がよいかもな。心の内をさらけ出すことで、読者から非難の声を浴び、石を投げられたい。そんな被虐心を持っているのが作家というものだ」

三島が最後の一本を揉み消した。

Synopsisあらすじ

戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!

Profile著者紹介

1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。

Newest issue最新話

- 第33回2025.10.02

Backnumberバックナンバー

- 第32回2025.09.25

- 第31回2025.09.18

- 第30回2025.09.16

- 第29回2025.09.04

- 第28回2025.08.28

- 第27回2025.08.21

- 第26回2025.08.14

- 第25回2025.08.07

- 第24回2025.07.31

- 第23回2025.07.24

- 第22回2025.07.17

- 第21回2025.07.10

- 第20回2025.07.03

- 第19回2025.06.26

- 第18回2025.06.19

- 第17回2025.06.12

- 第16回2025.06.05

- 第15回2025.05.29

- 第14回2025.05.22

- 第13回2025.05.15

- 第12回2025.05.08

- 第11回2025.05.01

- 第10回2025.04.24

- 第9回2025.04.17

- 第8回2025.04.10

- 第7回2025.04.03

- 第6回2025.03.27

- 第5回2025.03.20

- 第4回2025.03.13

- 第3回2025.03.06

- 第2回2025.02.27

- 第1回2025.02.20