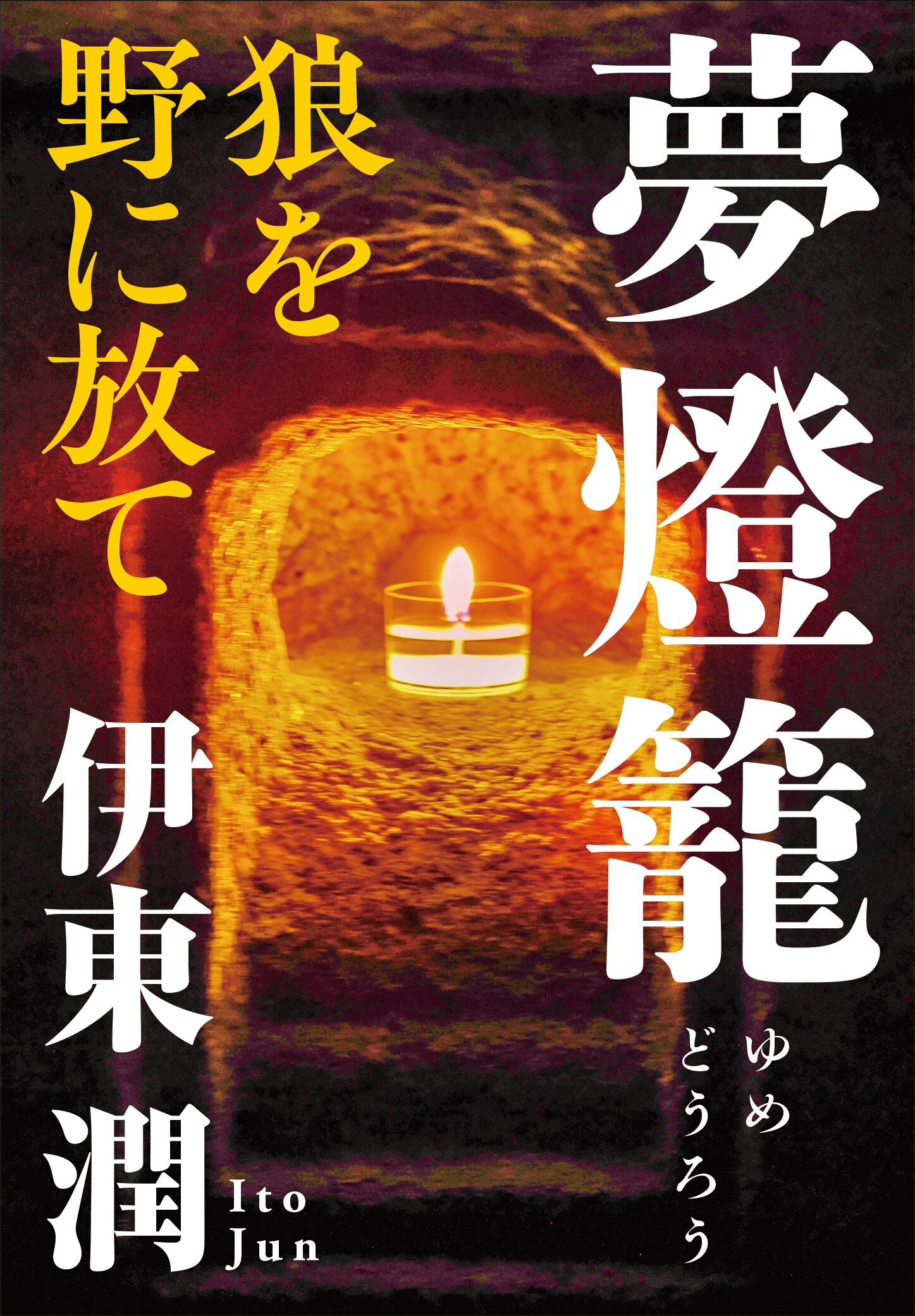

夢燈籠 狼を野に放て第8回

九

――さて、これからどうする。

宿を取ったホテルで寝転がり、これからの人生を考えていると、フロントから内線が入った。

「お客様が参られています」

「お客だって。誰とも約束はしていないけど、何という名前の方かい」

「下りてきていただければ分かると仰せです。それと、外出の支度をしてきてほしいとのことです」

「分かりました。待たせておいて下さい」

――横田か。

留吉がこのホテルに泊まっているのは、横田くらいしか知らないはずだが、仕事の関係者だとまずいので、留吉は外出できる支度をしてロビーに下りていった。

ロビーに下りて名乗ると、フロント係が「あちらの方です」と教えてくれた。

ソファーに深々と腰を下ろすその姿を見た時、留吉は飛び上がらんばかりに驚いた。

「おい、岩井じゃないか!」

「おう、坂田、久しぶりだな」

岩井が丸眼鏡をずらして留吉の方を見る。

「いやー、元気そうでよかった」

「お前こそ」

二人は互いに肩を叩かんばかりに喜んだ。

岩井壮司は藤澤中学校時代の親友で、社会人になってからも交友があった。だが戦争の混乱で連絡先も分からなくなっていた。

「何年ぶりになる」

「かれこれ十三年だ」

二人は昭和十一年(一九三六)の正月十四日に会って以来だった。

「そんなになるのか」

戦争は多くの人間関係を引き裂いた。留吉と岩井との関係もそうだった。

「どうしてここが分かった」

「顧客に紡績関係の会社があってね。そこで偶然、お前の名を耳にしたんだ。それで横田産業に連絡し、お前の居どころを聞いたというわけだ」

「顧客ということは、まだ金井啓二法律事務所に勤めているのか」

「いいや。師匠は戦争中に病没した」

戦時中は、様々な物資が欠乏していた。そのため糖尿病を患っていた金井氏はインスリンが欠乏したことで、体調が悪化して没したという。

「そうだったのか。ということは、顧客は自力で開拓したのか」

「そんなわけないだろう。師匠こと金井先生の弟子たちが何人かいて、顧客を分け合ったのさ」

「なるほど。それはよかったな」

「まあな」

岩井は岩井で、いろいろたいへんなのだろう。その顔は、師匠の死によって幸運に恵まれた感じではなかった。

「ところで、お前は戦時中どうしていたんだ」

「戦時中でも犯罪はある。弁護士の資格を持っていたので、兵役は逃れられた」

二人は明治四十一年(一九〇八)の生まれなので開戦時に三十三歳だった。徴兵令で「兵役に服すべし」と書かれた、いわゆる赤紙が配達されたのは満十七歳から満四十歳なので、徴兵される可能性があった。

「それはよかったな。で、陸軍に入った兄さんはどうした」

「南方のどこかの島で土になった」

「そうだったのか。つまらぬことを聞いてしまって申し訳ない」

「いいんだ。奴は徴兵ではなく志願して戦地に行ったんだ。大学は出ていなかったので、最後は特務曹長さ。それよりお前はどうした」

留吉が戦時中から今に至るまでを語った。

「波乱万丈だったんだな」

「まあな」

「そうだ。こんなところで話し込んでも仕方ない。酒でも飲みながら話をしよう」

「俺に外出の支度をしてこいと言ったんだから、初めから、そのつもりだったんだろう」

「ははは、そうだったな。で、どこに行こう」

「あの時、つまり最後に会った時、行ったのはどこだっけ」

岩井が記憶をまさぐるような顔をした後に言った。

「新橋の『末げん』だ!」

「そう。鶏鍋のうまい店だったな」

「よし、『末げん』にしよう」

「それはよいが、今もやっているのか」

「やっていると聞いたな。とにかく行ってみよう」

二人はホテルを出ると、流していたタクシーを拾った。

東京大空襲で、新橋周辺で戦前にあった店の大半は消えていた。「末げん」は全焼したが、再建されていた。しかも旧店舗時代のシンボルだった黒壁は一部が復活していた。

「かつて間口九間と呼ばれた頃の面影はないが、やっていてよかったな」

「ああ、昔の建家は旅館のように広かったな」

店構えは狭くなったが、味は変わらない。二人は久しぶりの鶏鍋に舌鼓を打った。

しばらく歓談した後、留吉が言った。

「これも何かの縁だな」

「というと――」

「確か、お前は商法が専門だったよな」

「ああ、そうだよ」

日本酒をいかにもうまそうに飲みながら、岩井が返事をする。

「どうだ、一緒に仕事をしないか」

「何だって。どういうことだ」

留吉が紡績工場売却の話をする。

「そうか。変わり身が早いな。さすが横田英樹だ」

「お前も、これからは不動産だと思うか」

「まあ、不動産は有望だろう」

「お前もそう思うなら、横田の判断は間違っていない。だが、俺は敗戦処理要員だ」

「それは仕方ないじゃないか。それより買い手のあてはあるのか」

横田が言った企業名を並べると、岩井もうなずいた。

「確かに、大手は工場をフル稼働させている。中小企業の工場が売りに出されれば、ここを先途と買うだろう」

「それを聞いて安心した。で、俺の法律顧問をやってくれるのかい」

「いいだろう。だが、高いぞ」

「高く吹っ掛けてもだめだぞ。俺はごまかせても、横田はごまかせん。しかしやってくれるなら、相場の顧問料は払ってもらえるよう、横田を説いてみせる」

「分かったよ。ディールだ」

二人は盃を合わせた。

その後、大いに飲んで歓談した二人が割り勘で会計している時だった。襖一つ隔てた隣の部屋で盛り上がっていた一行が部屋を出てきた。

「三島先生、それで次の作品なんですが――」

それを小耳に挟んだ岩井が驚いた顔をする。

留吉は何のことだか分からなかったが、靴を履いて先に外に出ていると、慌てて岩井がやってきた。

「おい、隣で盛り上がっていた中の一人が、誰だか分かるか」

「いや、分からない」

「三島由紀夫だよ」

留吉は、その名に覚えがなかった。

「誰だ、それ」

「その昔、あっ、ちょっと待て」

そう言い残すと、岩井は玄関から出てきた三島という青年の方に歩み寄っていった。よく分からないままに、留吉もそれに続いた。

「あのー、三島先生ですよね」

「そうですが、何でしょう」

一緒にいた一人が、三島という青年を背後に隠すようにして問う。

「私は弁護士をしている岩井壮司と申しますが、三島さんの作品にたいへん感銘を受けまして――」

三島はまだ単行本を出していないが、文芸誌に作品を発表しているので、岩井はそれを読んだのだろう。

岩井が名刺を差し出すと、それを見て安心したのか、三島と呼ばれた男の顔に笑みが広がった。

「私の下手な小説を読んでいただけたんですか」

「はい。自らの内面に深く切り込むような筆致に感じ入りました。三島さんこそ、新しい文学の旗手です」

「それはうれしいな」

「実は、以前にお会いしたことがあるのを覚えていますか」

「えっ、覚えていないな」

三島が首をかしげる。

「実は、場所もここなんです」

そこまで岩井が言ったところで、留吉の記憶が蘇ってきた。

――まさか、あの時の少年か。

「だって、私がここに来たのは――、あっ」

三島も何かを思い出したようだ。

「そうです。この店にご父君と一緒においででしたよね。今から十三年前のことです」

「あっ、あの時、ここで挨拶させていただいた方ですか。そういえば、こちらの方も――」

三島が留吉の方を見る。

「はい。私もあの時にいました」

留吉が答えると、岩井が経緯を説明する。

「なるほど。お二人もそれっきり会っていなかったんですね。そしてここに来たら、十三年前に挨拶した私がいたというのですね」

「はい。驚きました」

「何という奇遇だ。私も十三年ぶりに、この店に来たんですよ」

三島が背後の面々に同意を求めたので、面々も笑顔でうなずいた。

「あっ、これは失礼しました」

三島が名刺を差し出す。そこには「作家」とだけ書かれていた。

「大蔵省はお辞めになったのですか」

「はい。思い切って文筆の道に進みました」

三島の背後にいた人たちも名刺を差し出した。

「河出書房で『仮面の告白』を担当した編集の坂本一亀と申します」

この坂本一亀は坂本龍一の父にあたる。

名刺交換が終わると、三島が言った。

「これも何かのご縁ですね。また、どこかでお会いすれば、この縁は本物です。その時は大いに飲みましょう」

その言葉は、「連絡してほしくない」という防衛線のような気がした。だがもう一度、偶然出会う機会があれば、三島は飲むつもりでいるのだろう。

――人の縁とはそういうものだな。

人はいくつかの偶然によって、強い縁ができることがある。

岩井は緊張をあらわに、「は、はい。ぜひ」と答えた。

一方の三島は不敵な笑みを浮かべると、右手を挙げて去っていった。

――三島由紀夫か。

留吉も『仮面の告白』なる小説を読んでみようと思った。

Synopsisあらすじ

戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!

Profile著者紹介

1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。

Newest issue最新話

- 第51回2026.02.04

Backnumberバックナンバー

- 第50回2026.02.02

- 第49回2026.01.22

- 第48回2026.01.15

- 第47回2026.01.08

- 第46回2026.01.01

- 第45回2025.12.25

- 第44回2025.12.18

- 第43回2025.12.11

- 第42回2025.12.04

- 第41回2025.11.27

- 第40回2025.11.20

- 第39回2025.11.13

- 第38回2025.11.06

- 第37回2025.10.30

- 第36回2025.10.23

- 第35回2025.10.16

- 第34回2025.10.09

- 第33回2025.10.02

- 第32回2025.09.25

- 第31回2025.09.18

- 第30回2025.09.16

- 第29回2025.09.04

- 第28回2025.08.28

- 第27回2025.08.21

- 第26回2025.08.14

- 第25回2025.08.07

- 第24回2025.07.31

- 第23回2025.07.24

- 第22回2025.07.17

- 第21回2025.07.10

- 第20回2025.07.03

- 第19回2025.06.26

- 第18回2025.06.19

- 第17回2025.06.12

- 第16回2025.06.05

- 第15回2025.05.29

- 第14回2025.05.22

- 第13回2025.05.15

- 第12回2025.05.08

- 第11回2025.05.01

- 第10回2025.04.24

- 第9回2025.04.17

- 第8回2025.04.10

- 第7回2025.04.03

- 第6回2025.03.27

- 第5回2025.03.20

- 第4回2025.03.13

- 第3回2025.03.06

- 第2回2025.02.27

- 第1回2025.02.20