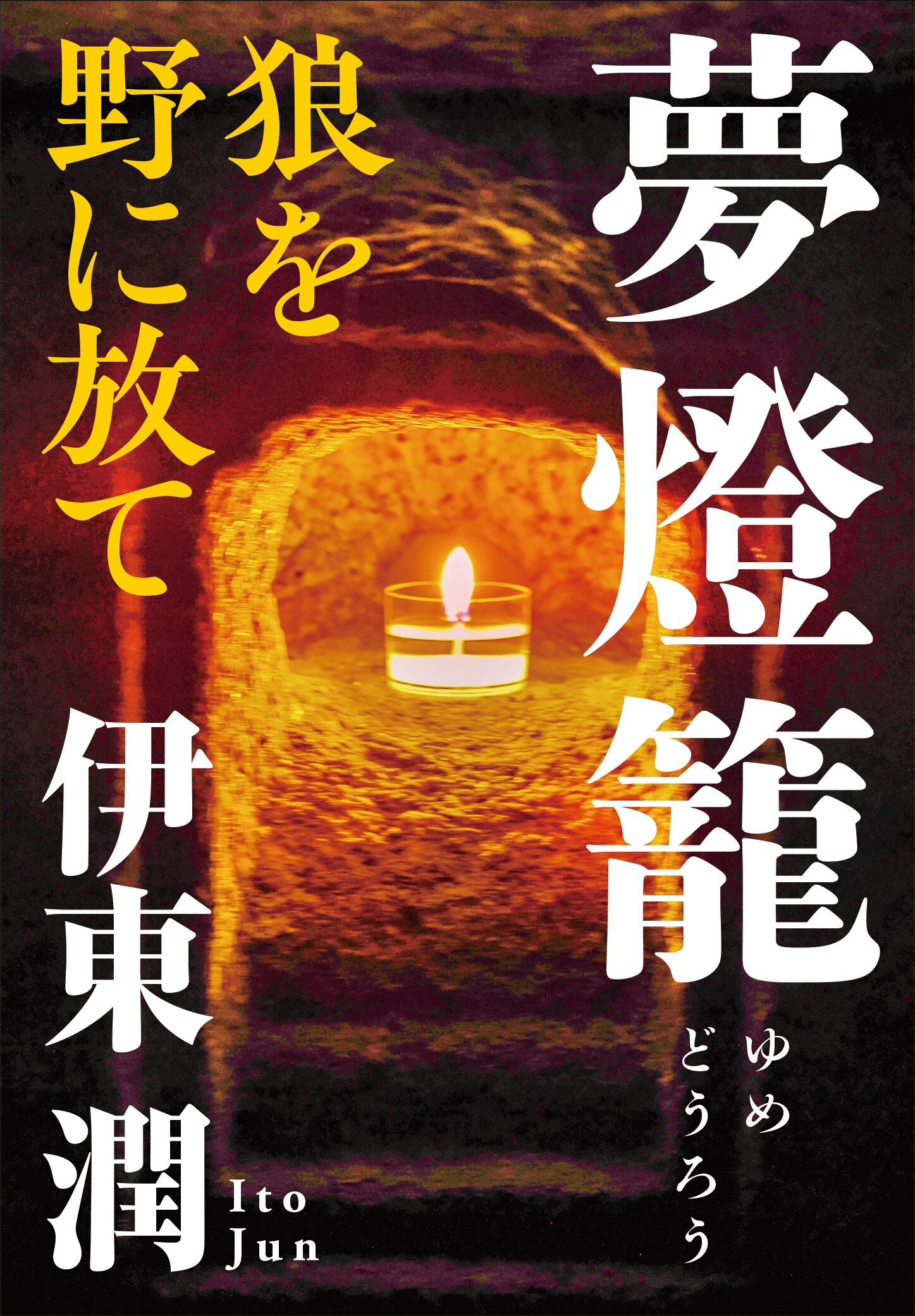

夢燈籠 狼を野に放て第11回

十二

昭和二十五年(一九五〇)の松の内が終わった頃、留吉、横田、岩井の三人は、白木屋の前に佇んでいた。

――ここが東洋一の百貨店か。

眼前には、九階建てのモダンな外装のビルディングが屹立していた。

これまで留吉は、二度ほど白木屋を訪れたことがある。岩井も一度は来たと言っていた。だが留吉は買い物に来ただけなので、店内を漫然と歩いただけだ。おそらく岩井も同じだろう。

今回、横田は「売り場の見方を知らないと、私が買収したい理由が分からないでしょう」と言って、二人を連れてきた。

すでに自分のものになったかのように、横田が言う。

「デパートは立地です。白木屋は日本橋の中心にあり、立地は最高です」

白木屋は中央区日本橋一丁目にある。かつては江戸三大呉服店の一つで、初代の大村彦太郎が、寛文二年(一六六二)に間口一間半という小さな小間物屋を開いたのが始まりになる。その後、羽二重地(はぶたえじ)、晒木綿(さらしもめん)、ちりめん、毛氈(もうせん)、紗(しゃ)、綾(あや)なども手掛けていくことで業容を拡大させ、江戸有数の呉服店へと成長する。

明治維新後も積極的に拡大路線を走り、順調に業績を伸ばしていた白木屋だが、昭和七年、八階建ての建物の四階以上を全焼させ、十四人もの死者を出したことで大きな打撃を受けた。

この時は歳末大売出し中で、四階のおもちゃ売り場のクリスマスツリーの豆電球が故障したため、男性社員が修理しようとしたところ、誤って電線がソケットに触れたため火花が飛び散り、それがクリスマスツリーに燃え移り、さらに引火しやすいセルロイド製のおもちゃに飛び火し、大火災になったという。

横田が得意満面に言う。

「これから買い物はレジャーの一種になります。つまり辺鄙(へんぴ)なところにあっても、お客様は行きません。日本橋という東京の中心にあるからこそ、お客様は集まるのです」

横田の言には説得力があった。

――つまり何かが必要だからデパートに行くのではなく、休日のちょっとした気晴らしとしてデパートに行くというのか。

「買い物は思い出作りでもあるのです。『この着物は、いつ誰々と来た時に買ったな』と思い出すことで、よい買い物をしたなとなるのです」

留吉にも未来の買い物のイメージが浮かんできた。

三人は、それぞれ回転扉を押して一階に入った。

「回転扉は空調効果が高く、防塵・防音効果があるとはいえ、入りにくいことこの上ない。気軽に入れるように改装せねばなりません」

横田が独り言のように言う。

一階のエントランスは天井が高く取ってあり、大きなシャンデリアが吊るされている。

「シャンデリアは地震の時、落ちやすい。チェーンで落下防止の補強をせねばなりません」

確かにシャンデリアは、中心部分が金具で止めてあるだけだ。

――あれが外れれば、大事故につながりかねない。

留吉のような素人(しろうと)でも、そのくらいのことは分かる。

一階は吹き抜けになっており、中二階の手すりが四面をめぐっている。そこに摑まり、一階を見下ろす小さな子供の姿が見える。

「中二階の手すりが低い。まあ、お子さんがよじ登ることはないと思いますが、四面に網を張っておく必要がありますね」

岩井が言う。

「今日は随分とすいていますね」

「そうですね。平日の昼でも、これはひどい」

正月セールも終わった後の平日だからか、店内は閑散としており、和服姿の女店員たちが暇を持て余すように立っている。

「あれを見れば、三越との違いは一目瞭然ですね」

その時期や客の混雑具合にもよるが、確かに三越の方が、女店員がてきぱきと働いていた気がする。

「店員の数が多すぎるんです」

横田が顔をしかめて続ける。

「ここは必要以上に店員を雇っています。この光景を見れば、それは歴然です。にもかかわらず店員を減らそうとしない。これこそ経営の怠慢というものです」

横田の声が大きいので、店員たちが何事かとこちらを見ている。

「それに通路が狭い。これでは休日の混雑時に、客が擦れ違うこともできない。しかも通路に商材を積んでいる。これでは客は買い物を楽しめないどころか、緊急時の避難にも差し支える。このデパートは一度火事まで出しているのに、そこから何も学んでいない」

横田が細かい点を指摘する。

「あの紳士コーナーの帽子置き場を見て下さい。ぎりぎりまで詰めて帽子を置いていますね」

岩井が疑問を呈する。

「その何が悪いのですか」

「ああした高級帽は、高級品なりの陳列をしなければなりません。つまりスペースを取って、いかにも高級だという品格を漂わせねばならないのです」

「そういうものですか」

「そういうものです。あっ、あれを見て下さい」

横田が婦人服コーナーの「晴れ着安売り」という横幕を指す。

「あれは、売れ残った晴れ着を安く売ろうとしているんです。でも正月も終わったというのに、誰が買いますか」

横田がしかめ面で続ける。

「仕入れ担当にやる気がないから売れ残るんです。おそらく卸元の呉服問屋が適当に見繕(みつくろ)い、送られてきたものを並べただけでしょう。呉服問屋は仕入れにうるさい担当がいるデパートには人気のあるものを、白木屋のようにやる気のない仕入れ担当のデパートには、売れ残りを押し付けます。それで売れ残れば、安く売らねばならなくなる。それで仕入れ担当が罰せられるわけではない。しかも新春セールが終わったにもかかわらず、一階の目立つ場所で晴れ着を売っている。売りたいのは分かるが、買いたい人はいない。つまり売り場が無駄になっているんです」

横田が熱弁を振るう。おそらく何人かの店員には聞こえているだろう。

「経営は、こうした細部から腐っていくのです」

一階を見ただけで、横田は白木屋のすべてを見通していた。

その後、各階を見回りながら、横田はさんざん小言を言った末、最上階のレストランに入った。

「好きなものを頼んで下さい。勘定は私が持ちます」

ケチな横田が珍しく気前がいいので、留吉はステーキを、岩井はハンバーグ定食を、 横田はサンドイッチを頼んだ。

それらが運ばれてくると、一口かじっただけで、またぞろ横田の講釈が始まった。

「このサンドイッチを見て下さい。パンは乾燥しているし、中の具は少ない。これで三百円もします。町中の喫茶店なら、もっとよいものを二百円ほどで食べられます。こんなサンドイッチを町の喫茶店が出したら、客は来なくなります」

横田はサンドイッチのかじった部分を指し示しながら言う。

その時、留吉のステーキと岩井のハンバーグが運ばれてきた。

「ああ、そのステーキは焼き過ぎですね。ステーキはレア、ミディアム、ウェルダンの三種の焼き方から、お客にどれがよいかを選ばせねばなりません。しかしここは、お客から生焼けというクレームがつくのを嫌がり、すべてウェルダンにしているのでしょう。ほら、そんなに焦げている部分があったら食欲も失せます」

確かに黒ずんだ部分が多いので、留吉の食欲も失せてきた。

「ハンバーグは裏を返して見せて下さい」

岩井がハンバーグの裏を見せる。

「それは手ごねではなく冷凍食品ですね」

「どうして分かるんですか」

岩井が首をひねる。

「手ごねの場合、練ったばかりなので、面がもっとごつごつしています。ここのハンバーグは、表も裏もきれいに水平になっている」

「どうして水平になるんですか」

「冷凍食品は箱に詰められ、送られてきます。つまりいくつもを重ねてくるので、自然に押しつぶされて水平になるのです」

言われてみればその通りだ。

「会社というのは一事が万事なのです。経営者のやる気がなければ、それは社員にも伝わります。それが、こうした食べ物にも顕著に表れるのです」

横田はそこまで言って立ち上がると、勘定所に向かった。

ハンバーグの一片を口に持っていこうとしていた岩井が、フォークとナイフを置くと、コートを持って席を立った。それを見た留吉も致し方なく立ち上がった。テーブルには横田が一口食べたサンドイッチと、手がつけられていないステーキとハンバーグが残った。

「さて、口直しに街のラーメン屋にでも行きますか」

会計を済ませた横田が高笑いした。

Synopsisあらすじ

戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!

Profile著者紹介

1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。

Newest issue最新話

- 第51回2026.02.04

Backnumberバックナンバー

- 第50回2026.02.02

- 第49回2026.01.22

- 第48回2026.01.15

- 第47回2026.01.08

- 第46回2026.01.01

- 第45回2025.12.25

- 第44回2025.12.18

- 第43回2025.12.11

- 第42回2025.12.04

- 第41回2025.11.27

- 第40回2025.11.20

- 第39回2025.11.13

- 第38回2025.11.06

- 第37回2025.10.30

- 第36回2025.10.23

- 第35回2025.10.16

- 第34回2025.10.09

- 第33回2025.10.02

- 第32回2025.09.25

- 第31回2025.09.18

- 第30回2025.09.16

- 第29回2025.09.04

- 第28回2025.08.28

- 第27回2025.08.21

- 第26回2025.08.14

- 第25回2025.08.07

- 第24回2025.07.31

- 第23回2025.07.24

- 第22回2025.07.17

- 第21回2025.07.10

- 第20回2025.07.03

- 第19回2025.06.26

- 第18回2025.06.19

- 第17回2025.06.12

- 第16回2025.06.05

- 第15回2025.05.29

- 第14回2025.05.22

- 第13回2025.05.15

- 第12回2025.05.08

- 第11回2025.05.01

- 第10回2025.04.24

- 第9回2025.04.17

- 第8回2025.04.10

- 第7回2025.04.03

- 第6回2025.03.27

- 第5回2025.03.20

- 第4回2025.03.13

- 第3回2025.03.06

- 第2回2025.02.27

- 第1回2025.02.20