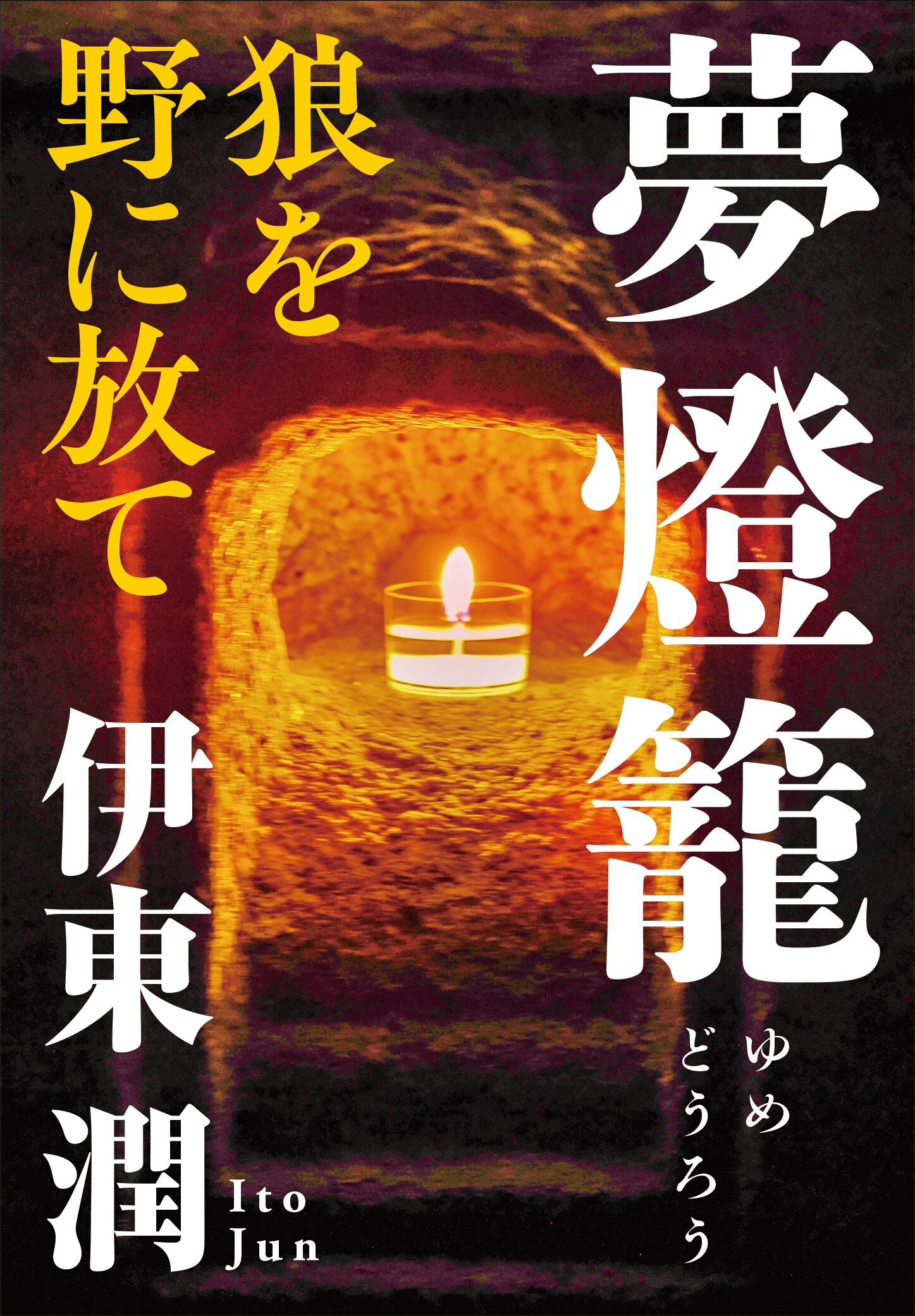

夢燈籠 狼を野に放て第1回

第一章 長い夜の果てに

一

朝靄が晴れてくると、船の進む左手、すなわち北側に何かが見えてきた。

「あれは陸地じゃない」

小さな男の子らしき甲高い声が聞こえる。そこかしこから安堵の会話が聞こえてきた。

貨物船の狭いデッキは、中国や満州から引き揚げてきた人々で溢れている。

それでも、旅順から引揚船に乗って舞鶴に着いた時ほどの歓声は聞こえてこない。というのも、この船は大阪から横浜に向けての内航船だからだ。

――やっと長い旅が終わったのか。

デッキの手すりに摑まって緑に覆われた陸地を眺めていた人々も、元いた場所に戻っていった。坂田留吉(さかたとめきち)は重い腰を上げると、舷側の手すりまで行き、北に見える陸地を眺めた。

――いつの間にか伊豆半島を回っていたのだな。

夜の間に静岡県を通り過ぎ、伊豆半島を回り込み、相模湾に入ったのだろう。船の揺れがかなり収まっているのは、そのせいに違いない。

――相模湾はいつも穏やかだからな。

帰国できた喜びが、じわじわと込み上げてきた。

――あれが小田原か。

箱根山に抱かれるようにして広がる町は、小田原に違いない。

――母さんは、あそこで生まれたのだ。

留吉の実母の鈴木八重(すずきやえ)は、小田原近郊の栢山(かやま)郷の小作農の家で生まれ、女衒に売られた。そして祖父のやっていた女郎屋で働かされた末、父の手が付き、留吉を産んだ。

「母さん、帰ってきたよ」と、小さく声に出してみた。波濤の音で誰にも聞かれないはずだが、留吉は必要以上に声を潜めた。胸が締め付けられるような悲しみが湧き上がる。

――母さん、遂に会えませんでしたね。

留吉は中学時代、休みを利用して筑豊まで母を探しに行ったが、母は亡くなっていた。その無念が込み上げてくる。

やがて船は小田原を船尾の彼方に追いやり、馬入川(ばにゅうがわ)の河口を過ぎていった。

――あの先に、ぬいの故郷がある。

ぬいとは、実母と離された留吉の面倒を見てくれた老婆のことだ。ぬいの故郷がどこかは定かではないが、寒川神社の社前で車力をやっていた男と結婚したと言っていたので、出身も神奈川県中部のはずだ。そのぬいも今はいない。

――ぬい、私を育ててくれてありがとう。

留吉の心に懐かしい思い出と悲しい思い出が交錯する。

――いよいよ見えてきたな。

最初は背後の鵠沼(くげぬま)と区別がつかなかったが、次第に生まれ故郷の江ノ島が輪郭を持って見えてきた。それは昔と変わらず、切り立った崖の上に緑の帽子をかぶっていた。

「ただいま」

そう声に出して言うと、様々な思いが込み上げてきた。

――俺は間違いなくあそこにいたんだ。

長く別の場所にいたためか、留吉は江ノ島で生まれ育ったことが夢の中の出来事のように思えた。

様々な記憶が時系列を無視して思い出される。気づくと、留吉の頬は涙に濡れていた。

――やっと帰ってこられたんだな。

「ああ、そうだ。お前は帰ってきたのだ」

突然、実家の庭にあった燈籠の声が聞こえた。

「まさか帰ってこられるとは思わなかったよ」

「無理もない」

「君が助けてくれたのか」

「冗談はよせ。俺は、ここでお前のことを見ていただけだ」

その燈籠は、留吉の実家の庭に鎮座していた。誰が何のために建てたのか、またどこから運んできたのか、祖父も父も語らなかった。だから今は、なぜあの燈籠が家の庭にあるのかを知る者はいない。

「君は、ただ見ていただけか」

「そうだ。自分のことは自分で何とかするしかない」

「その通りだ」

「でもな――」

燈籠がため息をついたような気がした。

「この大戦は多くの人の運命を変えた。これからも混乱は続くだろう。その混乱の海をお前がうまく泳ぎ渡れるかどうか、それが心配だ」

「俺には無理か」

「どうだかな」

燈籠は瞬く間に記憶の彼方に消えていった。

昭和十年(一九三五)四月、留吉は軍属として陸軍省軍事調査部に勤務することになった。中国語をはじめとした満州の言葉に多少通じていることが理由だった。

当初は東京の陸軍省内にある軍事調査部への出仕を命じられ、東京で中国関連の刊行物の中から重要と思われるものを日本語に訳出するなどしていた。しかし昭和十七年六月、陸軍省から満州へ渡るように命じられた留吉は、昭和十八年七月、戦局の悪化に伴い、大連から新京に移転したばかりの満鉄調査局へと転勤させられた。現地で集めた情報を選別して、陸軍省に送れというのだ。

新京では仕事に忙殺されたが、戦争とは縁遠い平穏な日々が続いていた。民間の日本人たちも内地以上に豊かな生活を享受していた。ところが昭和二十年八月八日、ソ連軍の侵攻が始まった。それでも当初は、一時的な越境攻撃で防戦は可能と思われていたが、肝心の関東軍の精鋭部隊はいつの間にか南方戦線へと引き抜かれており、防衛線を次々と突破された。

そして昭和二十年(一九四五)八月十五日、日本は終戦を迎えた。その日は正午から天皇陛下の重要な放送があるという通達があったので、留吉たち満鉄調査部も、皆で起立してその放送を聞いた。

これが「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲す」で有名な「終戦の詔勅」、いわゆる玉音放送だった。電波は何カ所もの中継基地を経由しているので、たいへん聞き取りにくかったが、日本が降伏したことは間違いなかった。

いつかはこの日が来るとは思っていたものの、突然やってきたことに、満鉄調査部は騒然となった。だが、部員たちが悲嘆に暮れる暇はない。

曲がりなりにも調査部なので、戦局が日増しに悪化してきていることは分かっていたので、こんな時に備え、焼却する重要書類の分別や焼却場所は準備していた。

放送が終わると、部員たちは手分けして焼却作業を始めた。しかし膨大な書類量なので、一日では終わらない。交代で仮眠を取りながら、数日にわたって焼却作業を続けたが、知らぬ間に一人抜け、二人抜け、調査部員の数は減っていった。というのも、終戦となったにもかかわらずソ連軍が新京まで迫っており、それを阻む関東軍はもういないからだ。それでもソ連軍は日本軍の奇襲攻撃を恐れ、用心深く侵攻してきたので、多少の時間的余裕はできた。

部員は家族持ちが大半なので、いち早く逃げたい気持ちは分かる。だが頭数が減れば、作業の進みは悪くなる。留吉のような独身者が中心になり、ようやく焼却が終わったのは、ソ連軍が一日の距離まで迫った日だった。

それでもぎりぎりまで作業を続けたのは、調査部長の計らいで、満鉄の座席が確保してあると言われていたからだ。しかし新京駅に行ってみると、留吉たちが乗る列車は、すし詰めの満員だった。すでに乗っている民間人を下ろすわけにもいかず、残った者たちで「どうしよう」とやっているうちに、新京駅にソ連兵がやってきた。

留吉はソ連軍に拘束されたが、留吉は軍属なので、たいしたことにはならないと多寡を括っていた。ところが、すぐに解放されるどころか、厳しい尋問が連日にわたって続いた。どうやらソ連軍は、関東軍か満鉄がどこかに財宝を隠しているとにらんでいたらしく、満鉄の幹部で残った者たちの中には、拷問を受けた者までいた。

それでも財宝がないと知れると、留吉たち軍属や職員は解放された。それが昭和二十一年(一九四六)の秋だったので、留吉は二年間近くにわたって、新京で拘束されていたことになる。

留吉は帰国を急いだが、解放された満鉄職員の中には、家族の行方が分からず、新京に残った者もいた。

妻と子供が、どこかへ拉致されたか売り払われたのは確実だが、どうしても捜すという職員に、留吉は同情を禁じ得ず、隠していたお金の多くを餞別として渡した。

――なぜ日本は負けたのだ。

新京からすし詰めの列車に乗った時、初めて物事を考えられるようになった。

――いや、負けるのは必然だったのだ。それよりも、なぜ米国と戦う羽目になったのか。

もはや当時の内閣の責任者が誰かなどを詮索しても仕方ないのだが、米国との戦争を勝手に始め、順調に行っている満州経営を水泡に帰させたのは、為政者たちの責任だ。

満州防衛だけに兵力を割いていれば、ソ連に付け入る隙を与えず、その間に油田を見つけられたはずなのだ。

――どうしてだ。

疑問が湧き上がっては消えていく。だが、それを考えている暇はない。とにかく今はいち早く大連にたどり着き、帰国の算段をつけねばならない。

列車は、これまでに感じたことのないほどのスピードで南下を続けた。

終戦を迎えた時、民間人を含めた在外邦人は約六百六十万人いた。このうち軍人と軍関係者は三百五十三万人で、残る三百万人強が民間人だった。終戦となれば、これらの人々をいかに帰国させるかが喫緊の課題となる。だが日本に輸送船舶はほとんどなく、自力で帰国させる手立てはなきに等しかった。そのため米軍から船舶と船員を貸し出してもらい、昭和二十二年の末までに六百二十四万人の復員や帰還がなされた。

ところが、復員や帰還が順調な地域ばかりではなかった。終戦時に満州に取り残された日本人は約百五十万人。都市部に住んでいた人々の多くは帰還できたが、満州北部に開拓で入った満蒙開拓団と呼ばれた人々の帰国は困難を極めた。ソ連軍の侵攻を受けて殺された日本人約二十四万人のうち、実に八万人が満蒙開拓団だった。ソ連兵は野獣に等しく、金品を奪うと、「マダム・ダウイ(女を出せ)」と言って婦女子を奪っていき、そのままどこかに売り払うか殺していたらしく、行方不明になる女性が多くいた。満蒙開拓団には開拓花嫁と呼ばれた若くて元気な女性が多かったので、ソ連兵の恰好の標的となったのだ。

幸いにも満鉄の鉄道駅までたどり着いた者たちも、いつ列車が来るか分からず、駅で餓死する者も後を絶たなかった。

食べ物はほとんどなく、高い金を払って、満州人からコウリャンやトウモロコシの粉、また大根を譲り受け、それらを食べていただけなので、老人や子供は栄養失調で次々と倒れていった。

大連に着き、かつて通訳として一緒に満州全土を駆けめぐった郭子明(かくしめい)を捜そうとしたが、大連は混乱の最中で、それどころではなかった。

中国人の中には恩のある日本人を助けてくれる者もいたが、逆に恩を仇で返すように、世話になった日本人宅に押し入り、略奪を働く者もいた。それでも中国人は、ソ連兵よりもはるかにましだった。ソ連兵は日本人と見るや、財産と思(おぼ)しきものなら、すべて奪い、若い女性はいずこかへ拉致された。腕にいくつもの腕時計を巻き付けて、同僚に売ろうとするソ連軍兵士は、大連の見慣れた風景になっていた。

それでも米軍が貨物船を提供したことで、米軍兵士の姿も見られるようになると、大連は徐々に秩序を取り戻していった。

数日待たされた後、ようやく米軍の貨物船に乗ることができ、留吉は日本を目指した。

留吉の乗った貨物船は老朽船で、荒れ狂う海に翻弄され、今にも転覆しそうだった。

船内は二千人ほどの引揚者で立錐の余地もないほどで、座るのがやっとだった。その船は引揚船用に改装が施されたらしく、船倉は三段に仕切られ、すし詰め状態をいくらかでも緩和させていた。だが一段の高さが一・五メートルほどしかないので、男性は腰をかがめて移動せねばならない。窓が小さくて少ないことから、熱気と酸素不足で気分が悪くなるので、留吉は寒さを堪えて煙突の近くまで行き、膝を抱えて寝た。

船が日本に近づくと、さらに揺れが激しくなり、いつ転覆してもおかしくないと思えるほどだった。大波が舷側に当たる度に、悲鳴とも絶叫ともつかない声が夜空に轟いた。

長い夜が終わると、荒れ狂っていた海も穏やかになっていた。誰もがほっとした顔をしていた。どうやら夜中のうちに二人が亡くなったらしく、古い毛布に包まれた遺骸が海に葬られた。一人は老人だったらしいが、もう一つの毛布は小さく、子供のようだった。母親と思しき女性が泣いて船員にすがり付き、「捨てないで」と泣き叫ぶのを周囲の人たちが押しとどめていた。そして子供の遺骸が海に遺棄されると、女性は狂ったように、その子の名を呼び続けた。おそらくここまで長い距離を一緒に逃げてきたのだろう。それがあと一歩で日本というところで亡くなったのだ。その口惜しさは言葉にできない。

船は遺骸が投棄された場所を一周しつつ、哀愁を帯びた汽笛を三度鳴らした。

やがて船は、京都北部の舞鶴港に滑り込んでいった。

タラップを降りた人々は、歓声を上げるでもなく緑に覆われた山々を黙って見つめていた。誰もが帰ってこられたことが、実感として迫ってこないのだろう。

しばらく待てば列車が来るという噂を聞いたので、留吉は鞄を置いて、しばらく埠頭に佇んでいた。

すると「こちらは引揚援護局です。日本は戦争に敗れましたが、故郷の山河は皆様を迎えてくれています。どうぞこちらに来て帰国の登録をして下さい」というアナウンスが、スピーカーを通して流れてきた。

人々は重い腰を上げて列を成した。登録を終えると、出口で頭からDDTを掛けられた。文句を言う人もいたが、係員は容赦なくその白い粉を掛け続けた。後で知ることになるが、「DDTを十分に掛けないと、入国させない」と米軍から言われていたからだ。

その後、留吉は大阪行きの列車に乗り込み、大阪からは内航船で横浜を目指した。

汽笛が高らかに鳴った。左手に見えるのは観音崎灯台だろう。その回転する光が眩しいので、すでに夕方に差し掛かっているのを思い出した。

――いよいよ東京湾か。

横須賀を通り過ぎる頃から、戦火の爪痕が判別できるようになった。というのも、かつて隆盛を誇った横須賀海軍工廠にはもはや誰もいないのか、動いている人影は一切ない。工廠内に残った艦船や機材は、おそらく残骸と化しているのだろう。

やがて船は横浜港に入っていった。夕焼けに照らされた横浜港では、そこかしこに小型艦船が座礁していた。噂には聞いていたが、横浜大空襲の爪痕なのだろう。

昭和二十年(一九四五)五月、米軍によって横浜市の中心地域は無差別攻撃された。この攻撃は軍需工場を狙ったものではなく、焼夷弾の威力を試すための実験的攻撃だった。これにより一万人近くの一般市民が殺された。

留吉の乗った船は、かろうじて残っていた桟橋に着けられた。

それでも多くの人たちが、安堵の顔つきでタラップを降りていく。中には一人で歩けず、家族の肩を借りたり、担架に乗せられたりしている人もいる。彼らは留吉と同じく満州から逃げてきた人々だろう。

Synopsisあらすじ

戦争が終わり、命からがら大陸からの引揚船に乗船した坂田留吉。しかし、焦土と化した日本に戻ってみると、戦後の混乱で親しい人々の安否もわからない。ひとり途方に暮れる留吉の前に現れたのは、あの男だった――。明治から平成へと駆け抜けた男の一代記「夢燈籠」。戦後復興、そして高度成長の日本を舞台に第2部スタート!

Profile著者紹介

1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業。『黒南風の海――加藤清正「文禄・慶長の役」異聞』で第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を、『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞を、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞を、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞を、『義烈千秋 天狗党西へ』で第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞。

Newest issue最新話

- 第51回2026.02.04

Backnumberバックナンバー

- 第50回2026.02.02

- 第49回2026.01.22

- 第48回2026.01.15

- 第47回2026.01.08

- 第46回2026.01.01

- 第45回2025.12.25

- 第44回2025.12.18

- 第43回2025.12.11

- 第42回2025.12.04

- 第41回2025.11.27

- 第40回2025.11.20

- 第39回2025.11.13

- 第38回2025.11.06

- 第37回2025.10.30

- 第36回2025.10.23

- 第35回2025.10.16

- 第34回2025.10.09

- 第33回2025.10.02

- 第32回2025.09.25

- 第31回2025.09.18

- 第30回2025.09.16

- 第29回2025.09.04

- 第28回2025.08.28

- 第27回2025.08.21

- 第26回2025.08.14

- 第25回2025.08.07

- 第24回2025.07.31

- 第23回2025.07.24

- 第22回2025.07.17

- 第21回2025.07.10

- 第20回2025.07.03

- 第19回2025.06.26

- 第18回2025.06.19

- 第17回2025.06.12

- 第16回2025.06.05

- 第15回2025.05.29

- 第14回2025.05.22

- 第13回2025.05.15

- 第12回2025.05.08

- 第11回2025.05.01

- 第10回2025.04.24

- 第9回2025.04.17

- 第8回2025.04.10

- 第7回2025.04.03

- 第6回2025.03.27

- 第5回2025.03.20

- 第4回2025.03.13

- 第3回2025.03.06

- 第2回2025.02.27

- 第1回2025.02.20