ホーム > 検索結果

フリーワード:キリスト教 を含む書籍一覧

全93件中 0~15件表示

-

中公新書

キリスト教入門の系譜

内村鑑三、遠藤周作から渡辺和子、オンライン教会まで

岡本亮輔 著

明治以来、日本人のクリスチャンの数は一向に増えていない。他方、広義のキリスト教入門書は数多く刊行され、ベストセラーも少なくない。本書は、それらをひもとき、日本人の宗教観や文化的背景を解明する。内村鑑三、賀川豊彦、片山哲、南原繁、岩下壮一、三浦綾子、山本七平、小室直樹……多様な人々は、何を論じてきたのか。受容した人々の意識は、どのように変わったのか。キリスト教との接点から描く日本の近現代。

2026/01/22 刊行

-

電子書籍

キリスト教入門の系譜

内村鑑三、遠藤周作から渡辺和子、オンライン教会まで

岡本亮輔 著

日本人の著者が綴った、広義のキリスト教入門は数多く、ベストセラーやロングセラーも散見される。他方、日本人のクリスチャンの数は一向に増えない……。本書は、これまで多く出されてきた書籍をたどることで、この国の文化的背景、読者が何を求めてきたのかといった受容の変化などを掘り下げて論じる。賀川豊彦、片山哲、矢内原忠雄、南原繁、山本七平、小室直樹、曽野綾子、三浦綾子、『ふしぎなキリスト教』、人気のYouTubeチャンネルなどは、何を語ろうとしてきたのか――。目 次はじめに 序 章 内村鑑三の戦いと予言――読むキリスト教の始まり1 十字架の戦士――内村鑑三の無教会主義2 ファン以上信者未満の読者たち3 キリスト教を阻む不思議な力第1章 この宗教文学がすごい!――煩悶青年たちの爆発的ベストセラー1 反逆のベストセラー作家ができるまで――江原小弥太の彷徨2 キリスト教を突き抜けた男3 幽霊屋敷の聖者――賀川豊彦『死線を越えて』4 メディアスターの悲劇第2章 生まれ変わる聖書と日本人――占領期のキリスト教ブーム1 推しの神の子――黒崎幸吉『聖書の読み方』2 クリスチャン総理の挫折――片山哲の青い鳥3 言論ギャングの逆襲と困惑――野依秀市vs.亀谷凌雲4 皇室御用達のキリスト教――ヴァイニング夫人と光の子第3章 聖書はファンタジーなのか――学知と信仰のシーソーゲーム1 東大総長たちの戦中戦後――南原繁と矢内原忠雄2 赤い牧師の逆回心――赤岩栄『キリスト教脱出記』3 信と不信の共存――椎名麟三『私の聖書物語』4 売れっ子作家たちの契約論――山本七平と小室直樹第4章 暁の星の司祭二人――カトリック知識人の登場1 正邪の番人――聖人への道2 真なる教会の守護者――岩下壮一3 聖女を見た外科医――戸塚文卿第5章 日本人は神を愛せるか――裁きの神と赦しの神の相剋1 あの方に捧げた日本国――志村辰弥と秋田の貴婦人2 語られなかった弱虫たちへ――遠藤周作と母なる神3 メイド・イン・ジャパンの救世主――井上洋治の南無アッバ第6章 善き神はなぜ残酷な世界を創ったのか――苦難への彼女たちの応答1 女と男と男の聖愛――三浦綾子の絶望と再生2 奇跡は本当に起きたのか――曽野綾子の諦めと回生3 受け入れるしかないこの世界――渡辺和子の孤独と覚醒終 章 キリスト教入門のゆくえ1 入門書の四類型2 ハイブリッド化の進展3 紙上の教会は永遠におわりに主要参考文献

2026/01/22 刊行

-

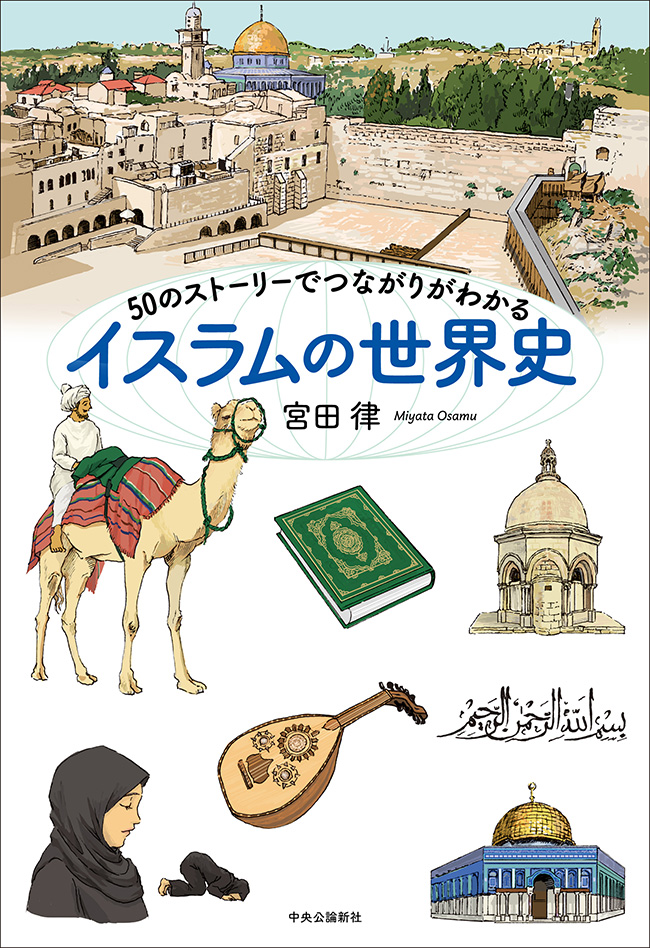

単行本

50のストーリーでつながりがわかる イスラムの世界史

宮田律 著

パレスチナやクルド人をめぐる問題は、なぜ火種であり続けるのか。7世紀のアラビア半島における誕生から、現在も混迷を深めるイスラエル・パレスチナ紛争まで、イスラムの歴史を50のストーリーでたどる。歴史的出来事の前後関係はもちろん、ヨーロッパ、アメリカ、アジアとの結びつき、キリスト教やユダヤ教など異教との関係など、さまざまな「つながり」が見えてくる歴史読み物。

2025/12/08 刊行

-

電子書籍

福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会

加藤喜之 著

アメリカにおける福音派の巨大な存在感は、近年よく言及される。しかし、彼らはどのように影響力を拡大し、トランプ大統領の誕生や再選、あるいは政治的・文化的闘争に関係していったのか。本書は、第二次世界大戦後のアメリカの軌跡を、福音派とその背景にある終末論に着目して描き出す。そこからは大統領の政治姿勢はもとより、中絶や同性婚、人種差別、イスラエルとの関わりなど多くの論点が見えてくる。まえがき序 章 起源としての原理主義第1章 「福音派の年」という転換点――一九五〇年代から七〇年代1 原理主義者と福音派のはざまで2「福音派の年」とカーター大統領3 終末に生きる選ばれし者たち第2章 目覚めた人々とレーガンの保守革命――一九八〇年代1 政治的な目覚め2 モラル・マジョリティの誕生3 レーガン政権と福音派のせめぎ合い――保守革命の裏で第3章 キリスト教連合と郊外への影響――一九九〇年代1 パット・ロバートソンの政治戦略2 フォーカス・オン・ザ・ファミリーと伝統的家族観3 クリントンの信仰と六〇年代の精神4 ウォルマートとメガチャーチの止まらぬ拡大第4章 福音派の指導者としてのブッシュ――二〇〇〇年代1 ボーン・アゲイン大統領とネオコンの思惑2 九・一一と小説のなかの終末論3 信仰の公共性4 スキャンダラスな福音派と右派の失速第5章 オバマ・ケアvs.ティーパーティー――二〇一〇年代前半1 初の黒人大統領と福音派左派2 オバマ・ケアと中絶問題3 ティーパーティー運動4 アメリカ建国偽史5 高まる人種間の緊張第6章 トランプとキリスト教ナショナリズム――二〇一〇年代後半?1 白人とイスラエルの味方として2 保守化する司法と中絶・同性婚問題3 キリスト教国家と非宗教者終 章 アメリカ社会と福音派のゆくえあとがき主要参考文献略年表主要人名索引

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

中央公論2025年10月号

中央公論編集部 編

ウクライナ戦争、ガザ紛争、イスラエルとイランの軍事衝突など相次ぐ戦乱、さらに各国の民主主義の変調──。不安定さを増す世界を理解する際に、欠かせないのが宗教的要因である。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教など一神教から、仏教、ヒンドゥー教まで、今こそ主要宗教の基本を学び直し、揺れ動く国際情勢を読み解こう。(『中央公論』2025年10月号の電子化)……………第139巻 第10号OCTOBER 2025 CONTENTS……………== 特集 ==世界動乱を読み解く宗教入門◆バビロン捕囚から「12日間戦争」まで歴史の「転轍器」としての世界宗教▼山内昌之◆〔対談〕ユダヤとイスラム、「数千年の対立」の誤謬ガザ紛争を解きほぐす▼鶴見太郎×鈴木啓之◆キリスト教「福音派」の変容──21世紀の不穏なアメリカ▼森本あんり◆ナショナリズムとともにある歴史ウクライナ戦争が正教会へ落とす影▼高橋沙奈美◆歴史から読む中東の宗教地図イスラム世界の「対立」の根源は何か▼小笠原弘幸◆拡大を望まない理念がいかに広がったのか仏教はAI時代の貴重な指針となる▼佐々木 閑◆印パ紛争と「宗教の政治化」「ヒンドゥー国家」化するインド▼中溝和弥◆戦争、社会不安……乱世における宗教の役割とは人生という競争ゲームから一度「降り」てみよう▼ネルケ無方=======【時評2025】●80年を経てなお終わらない日本の「戦後」▼境家史郎●トランプ関税を負担するのはいったい誰なのか▼渡辺 努●最低賃金引き上げから取り残されたフリーランスの処遇▼河合香織◆〔対談〕高支持率を維持する「民主化以降で最強の権力者」李在明政権の戦略と韓国社会の分断▼木村 幹×徐台教 聞き手:伊東順子◆公徳が失われる時代にスタンフォードから見えたアメリカと日本▼北岡伸一== 特集 ==日本政治の新局面◆「連合政治」時代の再来──戦後政治史における1967年と2025年▼河野有理◆トランプ政権とどう向き合うか関税をめぐる日米経済関係のゆくえ▼鈴木一人◆参政党躍進の背景を探る陰謀論はどのように拡散したのか▼烏谷昌幸◆政治争点に急浮上「外国人問題」の真偽を検証する▼五十嵐 彰=======◆織田信長も切り取った名香蘭奢待をめぐる為政者たちの物語▼金子 拓◆新発見史料『御進講控』を読む昭和天皇と軍事学定例進講▼手嶋泰伸◆より味わうための五つの見どころ『国宝』からはじめる歌舞伎入門▼矢内賢二【シリーズ昭和100年】●郊外の「荒廃空き地」はなぜ乱造されたか「限界ニュータウン」の現在と令和への教訓▼吉川祐介《好評連載》●皇室のお宝拝見【第19回】萬国絵図屏風▼本郷和人●炎上するまくら【第106回】ハクションおっさん▼立川吉笑《連載小説》●ジウ The Next【第5回】▼誉田哲也

2025/09/10 刊行

-

電子書籍

ローマ帝国とアフリカ

カルタゴ滅亡からイスラーム台頭までの800年史

大清水裕 著

北アフリカを本拠とした強国カルタゴは、イタリア半島を統一した新興国ローマと争い、敗れて滅亡した。アフリカは属州とされたが、拡大する帝国の片隅で埋没したわけではない。穀倉地帯として経済的繁栄を遂げ、政治的影響力を強めて元老院議員を輩出した。二世紀末には初のアフリカ出身皇帝セプティミウス・セウェルスが登場する。「辺境」はローマ本国をどう変えたのか。地中海を挟む対岸から見た、新しいローマ帝国像。■本書の目次はしがき序章 カルタゴの滅亡と北アフリカの人々ポエニ戦争とカルタゴの滅亡/カルタゴ滅亡とその伝説化/現在のカルタゴ/北アフリカの人々/歴史は勝者によって書かれる、のか?第一章 共和政期の属州アフリカローマ支配の始まり/共和政期の「ローマ帝国」/ガイウス・グラックスとカルタゴ再建の試み/前一一一年の農地法/「ローマではすべてが金で買える」/ユグルタ戦争とマリウスの軍制改革/サルスティウスの歴史の書き方/ヌミディア王とローマ/ユグルタ戦争後のヌミディアとマウレタニア/ヌミディア王ユバ一世とカエサル/「ウティカのカトー」/カエサルによる戦後処理第二章 カルタゴ再建とマウレタニア王国の興亡オクタウィアヌスの登場/元首政の成立と退役兵問題/カルタゴ再建/帝室解放奴隷の活躍/ビュルサの丘の祭壇/カルタゴ植民市の周辺領域/入植者と先住民との土地分割/トゥッガにおける先住民と入植者/タクファリナスの反乱/戦争か、盗賊か?/『年代記』の史料的特色/マウレタニア王国のヘレニズム文化/プトレマイオス朝の末裔として/後継者プトレマイオス王とその死/マウレタニアの属州化第三章 属州民の見たローマ帝国ローマ支配の拡大/穀倉としての北アフリカ/大土地所有の拡大とネロの蛮行/転換期としてのフラウィウス朝?/「ローマ化」とは何か/トラヤヌス帝の都市建設/アフリカ属州総督の不正/「人類が最も幸福だった時代」の属州社会/シミットゥスの橋/ハドリアヌス帝のアフリカ巡幸/ハドリアヌス帝の演説にみる兵士たち/皇帝領の運営規定/皇帝領の小作人たち/ウティナのモザイクにみる人々の暮らし/マルクス・アウレリウス帝とローマ市民権第四章 アフリカ系皇帝の時代セプティミウス・セウェルス帝の登場/北アフリカのローマ化と元老院の変容/パルティア遠征と凱旋門/カルタゴ都市領域の再編/カルタゴのローマ人たち/レプティス・マグナへの帰郷/支配の南方への拡大/皇帝の死とエチオピア人/「記憶の断罪」/アントニヌス勅法/騎士身分皇帝マクリヌス/二三八年のアフリカ反乱/ローマへの愛/テュスドゥルス・モザイクにみるローマとアフリカ/三世紀は危機だったのか?第五章 アフリカ教会とラテン語のキリスト教キリスト教のアフリカ伝来/キリスト教とラテン語/テルトゥリアヌスからキュプリアヌスへ/デキウス帝とウァレリアヌス帝の迫害/アルノビウスとサトゥルヌス信仰/ディオクレティアヌス治世の迫害とラクタンティウス/ドナトゥス派問題/キルクムケリオーネスと四世紀の農村社会/アウグスティヌスの『告白』/アウグスティヌスとアフリカ教会/アフリカ人の誕生とローマ帝国第六章 古代末期のローマ人たちヴァンダル人の侵入と古代の終わり?/宮廷の権力争いと北アフリカ/ギルドの反乱と食糧供給/北アフリカにおけるローマ支配の自壊/ヴァンダル王国の成立と「西ローマ帝国」の滅亡/ヴァンダル王国支配下のアフリカ農村/アリウス派とカトリック教会/東から来たローマ人/マウリ人とローマ人/ビザンツ支配下のアフリカ諸都市/カルタゴとコンスタンティノープル/イスラーム支配の拡大終章 アフリカから見たローマ帝国あとがき邦語参考文献写真出典

2025/08/21 刊行

-

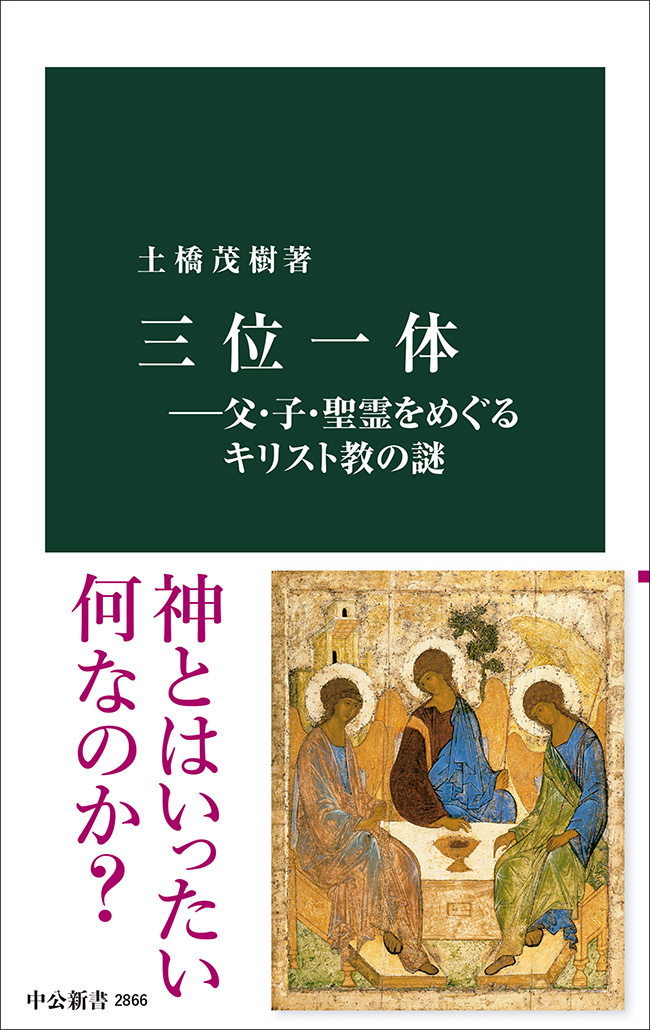

中公新書

三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎

土橋茂樹 著

キリスト教の三位一体とは、父なる神、子なるイエス、聖霊の三者は本質的に同一だとする説である。ユダヤ教から分派したキリスト教が世界宗教へと発展を遂げる過程で、教会は神とイエスの関係の解釈に苦慮した。教会内の様々な派閥がしのぎを削った異端論争を経て、四世紀後半に三位一体の教義は確立を見る。初学者が誰しも躓く、この謎の多い教えについて、専門家が丹念に解説。キリスト教の根本思想に迫る。

2025/07/23 刊行

-

電子書籍

三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎

土橋茂樹 著

キリスト教の三位一体とは、父なる神、子なるイエス、聖霊の三者は本質的に同一だとする説である。ユダヤ教から分派したキリスト教が世界宗教へと発展を遂げる過程で、教会は神とイエスの関係の解釈に苦慮した。教会内の様々な派閥がしのぎを削った異端論争を経て、四世紀後半に三位一体の教義は確立を見る。初学者が誰しも躓く、この謎の多い教えについて、専門家が丹念に解説。キリスト教の根本思想に迫る。■本書の目次はじめに序章 キリスト教の成り立ち原初の信仰形態から一神教へ/ユダヤ教徒によるメシアの待望/民族宗教から世界宗教へ/新約聖書と使徒教父文書/キリスト教の公認から教義の確立へ第一章 三位一体の起源1 三位一体という考えの由来史的イエスとの遭遇/ギリシア哲学の流入/旧約聖書における神の仲介者/再び、イエスとは何者か?2 旧約と新約の多様な相関イエスによる旧約の預言理解/終末論的な預言へ/予型論とは何か?/活喩法とは何か?/ペルソナ間で対話する神第二章 キリストの神性をめぐる議論の始まり1 ロゴス・キリスト論と「二つのロゴス」フィロンの「創世記」解釈/「二つのロゴス」説/殉教者ユスティノスと二神論問題/「二つのロゴス」説の位置づけの変容2 教義史にオリゲネスがもたらしたものオリゲネスとは何者か?/オリゲネスへの異端宣告の背景/「ヒュポスタシス」とは?/哲学概念「ウーシアー」の神学への転用/本質存在と実質存在/長く困難な議論第三章 異端論争の只中へ1 「アレイオス論争」とは何か?二種類のオリゲネス主義者間の論争/三様のオリゲネス受容/アレイオス論争の発端/背景としてのメレティオス派分裂/論争の真の黒幕は誰?2 ニカイア公会議とその後の動向アレイオス派の言い分/ニカイア信条/「ホモウーシオス」とは?/ニカイア以降の新たな論争の布置/アンティオケイアのニカイア支持派第四章 教義理解の深まり1 バシレイオスの神理解カッパドキア教父とは何者か/バシレイオスとエウノミオス/ウーシアーとヒュポスタシスの混用/「不生性」をめぐるエウノミオスの論点/神の不可知性に拠るバシレイオスの論駁/二つのエピノイア論/バシレイオスのウーシアー観の揺らぎ2 神の本性から神の働きへプロティノスの影響の有無/若年の習作『霊について』/力動的ウーシアー観への展開3 ナジアンゾスのグレゴリオス独自の論法一神論を政治に喩えると/〈本性の言説〉と〈オイコノミアの言説〉/オイコノミアとは何か?第五章 三位一体論教義の完成1 ニュッサのグレゴリオスの三位一体理解兄バシレイオスの志を継いで/なぜ三神ではなく一神なのか/「プロソーポン」概念の諸相/〈顔〉から〈識別相〉へ/グレゴリオス独自の存在論/個体と固有名2 聖霊論の展開三位一体のエネルゲイア/キリスト論から聖霊論へ/〈聖霊〉をめぐる論争の布置/コンスタンティノポリス公会議/〈聖霊〉は世界創造に参与していたか?/〈聖霊〉の発出をめぐって/線状的序列から栄光と崇拝の循環へ第六章 西方ラテン世界における展開1 ニカイア前後の西方の動向東西の論争状況の異なり/テルトゥリアヌスの貢献/ヒラリウスによる「同一本質」の再興2 アウグスティヌスによる伝統継承と刷新あくまでニカイア支持派として/実体カテゴリーと関係カテゴリー/本質の一性から働きの一性へ/〈聖霊〉の二つの発出/キリストの「受肉」とは何か/キリストの神性と人性をめぐって/ニカイアからカルケドンに至る道/自己の内奥への超越終章 三位一体論の行方聖像破壊運動と最後の公会議/教会会議のその後の経緯/教会大分裂と東西関係のその後/新たな展開に向けてあとがき参考文献

2025/07/23 刊行

-

電子書籍

キリスト教は「宗教」ではない

自由・平等・博愛の起源と普遍化への系譜

竹下節子 著

本来、「生き方マニュアル」として誕生した教えから、受難と復活という特殊性を通して「信仰」が生まれた。「宗教」として制度化したことで成熟し、広く世界に普及する一方で、様々な思惑が入り乱れ、闘争と過ちを繰り返すことにもなった。本書は、南米や東洋での普及やその影響を通じて、ヨーロッパ世界が相対化され、近代に向かう中で、「本来の教え」が普遍主義理念に昇華するまでの過程を、激動の世界史から解読する。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

悪魔崇拝とは何か

古代から現代まで

ルーベン・ファン・ラウク 著/藤原聖子 監修/飯田陽子 訳

2024年11月の情報TV番組(『ワイド!スクランブル』)で、チリの「悪魔の神殿」が取り上げられた。伝統的なカトリック教会(特に聖職者による子どもへの性的虐待)への不信が高まり、悪魔崇拝者が急増しているという内容だった。ただしこの教団では、実際に悪魔を崇拝しているわけではなく、「個人主義の象徴を悪魔としているにすぎない」と説明されていた。さらに、これはチリに限ったことではなく、2019年にはアメリカで「悪魔の神殿」が宗教団体として認定され、人工妊娠中絶を肯定していることから、中絶禁止に反対する人や性的少数者など、信者数は70万人以上に上ると番組は付け加えた。 この報道を観た人には、興味深いが、どういうことなのかさっぱりわからないと思う人が多かったのではないか。最近、悪魔崇拝の語がニュースに流れたもう一つの文脈はQアノンである。Qアノン陰謀論は、世界を牛耳る「ディープステート」は児童売春組織を運営する悪魔崇拝者だとしていた。つまり、子どもを性的に虐待するのは悪魔崇拝者だというイメージもアメリカに存在しているのである。このように報道は錯綜し、悪魔崇拝をいっそう謎めいたものにしている。 そのような謎を一気に解明してくれるのが本書である。なぜ「悪魔の神殿」は悪魔の実在を信じないというのに悪魔崇拝者を名乗るのか。なぜ悪魔は個人主義の象徴になったのか。なぜ悪魔崇拝は政治的にリベラルというイメージと恐ろしい秘密結社というイメージをともに引き起こすようになったのか。これらの疑問に対する答えはすべて本書の中にある。――監修者・藤原聖子 目 次 日本の読者のための序1章?キリスト教による悪魔崇拝の発明 間奏1?18世紀――サタン死す?2章?ロマン主義におけるサタンの復権 間奏2?ボードレール――サタンへの連祷3章?19世紀の対抗文化におけるサタン4章?ユイスマンスとその仲間たち5章?サタンのシナゴーグの正体6章?サタンのシナゴーグの正体――続・結 間奏3?19世紀の宗教的悪魔崇拝――事実かフィクションか?7章?20世紀への道のり8章?悪魔崇拝教会の始まりと苦難 間奏4?若者と悪魔崇拝――ヘビメタとネットのサタニズム 結 論 解 説 訳者あとがき

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

ユダヤ人の歴史

古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで

鶴見太郎 著

ユダヤ教を信仰する民族・ユダヤ人。学問・芸術に長けた知力、富のネットワーク、ホロコーストに至る迫害、アラブ人への弾圧――。五大陸を流浪した集団は、なぜ世界に影響を与え続けているのか。古代王国建設から民族離散、ペルシア・ローマ・スペイン・オスマン帝国下の繁栄、東欧での迫害、ナチによる絶滅計画、ソ連・アメリカへの適応、イスラエル建国、中東戦争まで。三〇〇〇年のユダヤ史を雄大なスケールで描く。■目次序 章 組み合わせから見る歴史第1章 古代 王国とディアスポラ1 ユダヤ教以前のユダヤ人?――メソポタミアとエジプトのあいだで2 ユダヤ教の成立――バビロニアとペルシア帝国3 ギリシアとローマ――キリスト教の成立まで第2章 古代末期・中世――異教国家のなかの「法治民族」 1 ラビ・ユダヤ教の成立――西ローマとペルシア2 イスラーム世界での繁栄 西アジアとイベリア半島3 キリスト教世界での興亡――ドイツとスペイン第3章 近世――スファラディームとアシュケナジーム1 オランダとオスマン帝国――スファラディームの成立2 ポーランド王国との邂逅――アシュケナジームの黄金時代3 偽メシア騒動からの敬虔主義誕生――ユダヤ教の神秘主義第4章 近代――改革・革命・暴力1 ドイツとユダヤ啓蒙主義――同化主義なのか2 ロシア帝国とユダヤ政治――自由主義・社会主義・ナショナリズム3 ポグロムとホロコースト――東欧というもう一つのファクター第5章 現代――新たな組み合わせを求めて1 ソ連のなかの/ソ連を超えるユダヤ人――社会主義的近代化2 パレスチナとイスラエル――「ネーション」への同化3 アメリカと文化多元主義――エスニシティとは何かむすびあとがき参考文献ユダヤ人の歴史 関連年表

2025/01/22 刊行

-

電子書籍

慈愛に生きる

ヒマラヤ大聖者 相川圭子自伝

相川圭子 著

仏教やキリスト教の源流であり、5000年の伝統をもつヒマラヤ秘教。世界で二人しかいないヒマラヤ大聖者のひとりである著者は、いかにして究極のサマディ(悟り)に達したのか。著者初の自伝。

2024/12/27 刊行

-

電子書籍

最後の審判

終末思想で読み解くキリスト教

岡田温司 著

世界の終末に神が人類を裁く「最後の審判」。キリストが再臨して、天国で永遠の命をあずかる者と地獄へ堕ちて永遠の苦しみを課される者を振り分けるとされる。西洋の人々にとって、希望の光であると同時に恐怖の源でもあった。本書は、このキリスト教の重要主題をわかりやすく解説する。死後の世界はどうイメージされたか。罪は誰が裁き、どんな罰が与えられたか。裁きに正義はあったか――。多くの図版とともに読み解く。

2024/11/29 刊行

-

中公新書

死とは何か

宗教が挑んできた人生最後の謎

中村圭志 著

死んだらどうなるのか。天国はあるのか。まだまだ生きたい。来世で逢おう――。尽きせぬ謎だからこそ、古来、人間は死や転生、不老長寿を語り継いできた。本書は、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。ギリシアや日本の神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、ヒンドゥー教、仏教、さらに儒教、神道まで。浮世の煩悩をはらい、希望へいざなう「死の練習」帳。

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

死とは何か

宗教が挑んできた人生最後の謎

中村圭志 著

死んだらどうなるのか。天国はあるのか。まだまだ生きたい。来世で逢おう――。尽きせぬ謎だからこそ、古来、人間は死や転生、不老長寿を語り継いできた。本書は、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。ギリシアや日本の神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、ヒンドゥー教、仏教、さらに儒教、神道まで。浮世の煩悩をはらい、希望へいざなう「死の練習」帳。■目次■まえがき序 章 物理的な死と来世観の始まり1 二元論(霊魂説)への懐疑 物理主義と二元論 どちらが説明として優れているか?2 来世、先祖、転生 霊魂信仰と葬式の起源 来世観よりも切実な葬送の儀礼 先祖という権威 生まれ変わりのモチーフ 3 文学的・思想的な組織化 来世についての語りの進化 思想や情念からの介入4 脳神経が見せる神秘体験 認知の歪みがもたらす神秘 臨死体験と来世観の関係PARTⅠ 古典的大宗教以前 死の文学と倫理の始まり第1章 はっきりしない来世 日本神話の黄泉と常世 黄泉、常世、根の国――曖昧なる死者の空間 黄泉と死体の恐怖・穢れ 生と死の対決 オルペウスの冥界降り 常世と根の国 現世の延長としての他界?第2章 詩人の修辞 ギリシア神話のハーデース 多重な《指向的構え》と言葉の巧みさ 死すべき者、人間 ホメロスの語る冥界探訪譚 大事なのはあくまで現世 地獄の先駆形? ウェルギリウスの冥界ランド第3章 思想家の正義 密儀宗教とプラトン密儀宗教――オルペウス教団とピタゴラス教団 プラトンの独自な来世観嬉々として死んだソクラテス哲学は死の練習?懐疑主義あるいは不可知論第4章 神の介入 旧約聖書と終末の待望古代イスラエル人の歴史 死後の世界シェオール 現世主義に生じた亀裂 終末論のディテール ゾロアスター教の影響?PARTⅡ 一神教の来世観 終末、復活と審判、天国と地獄第5章 死を乗り越えた神人 キリストの復活キリスト教誕生の経緯 パウロの思考法 終末観はどうなったか? 死後の来世はどうなった? 死後すぐに実現する救い 死後と終末後――肉体の有無第6章 復讐と大団円 黙示録の世界「ヨハネの黙示録」―― 終末のプロセス 黙示録のミーム 千年王国の解釈 「パウロの黙示録」と「ペトロの黙示録」 社会全体の救済第7章 中間の発見 煉獄とダンテの『神曲』地獄と煉獄の違い 煉獄誕生のプロセス 地獄・煉獄・天国三分法の文学化 地獄ツアーから始まる 南半球の煉獄山 天動説的な天国と神の至福直観 往生術、免罪符、宗教改革 カトリックとプロテスタントの死闘 『天路歴程』の霊的サバイバルゲーム 第8章 あえて詮索しない来世 ユダヤ教とイスラム教ユダヤ教徒は死後の話をしない? イスラム教の来世観 終末の経緯 楽園と火獄の様子 現実社会の掟PARTⅢ 輪廻宗教の来世観 報いとしての転生と解脱第9章 凡夫と修行者の運命 ウパニシャッドの輪廻観ヴェーダとウパニシャッド 五火二道説 輪廻説のダークサイド 民衆の信仰第10章 変化する世界は苦である 釈迦の洞察王子の悩みと悟り 苦、無常、無我 神話的世界観としての輪廻 『ダンマパダ』の聖句の輪廻的解釈 地獄の責め苦 釈迦の大いなる死矢の教え第11章 増殖する地獄界と天界 須弥山世界と『往生要集』須弥山宇宙の中の輪廻空間 地獄界 餓鬼、畜生、阿修羅、人の境遇 幾重にも重なる天界 仮初の監獄と孤独な囚人たち第12章 聖域としての浄土 念仏往生と各種の方便浄土の起源 阿弥陀仏を念ずる 救済のイメージトレーニング 極楽浄土の情景 源信の実践法 念仏至上主義 法華信仰PARTⅣ 古典的大宗教の周辺(パラ)と以後(ポスト) 来世観から死生観へ第13章 祖先祭祀と不老不死 儒教と道教の来世観儒教の祖先祭祀 孔子の不可知論 道教の「生への執着」 不老長寿は東洋の錬金術? 仏教の中国化――『父母恩重経』と『盂蘭盆経』 仏教か道教か?――官僚主義的な地獄ビジョン 不可知論? 祖先祭祀? 不老不死? 十王信仰?第14章 来世論への禁欲と耽溺 本居宣長と平田篤胤日本仏教の変容――鎮護国家から葬式仏教まで 儒教と道教の影響 「神道」の創出――本地垂迹説から国学まで 神道としての来世観の始まり 死後について追究しない?――本居宣長 原理主義か懐疑主義か? 幽世から子孫を見守る――平田篤胤 童子の臨死体験 幽冥界のその後第15章 オカルトの台頭 近代西洋の心霊主義一九世紀欧米の心霊主義 なぜ心霊主義が求められたか? 柳宗悦の場合 スヴェーデンボリと神智学 浅野和三郎と宮沢賢治 ニューエイジへ第16章 死の言説の再構築 死生観と死生学「死生観」言説の誕生 「武士道」言説と忠君的死生観 戦争で死にゆく者の断裂 死生観のその後 欧米人の死生観 死生学とグリーフケア死の通説を検証する哲学終 章 現代人にとって死とは何か――「自然に帰る」の意味過去の時代のワイルドな来世観 死の問題の回帰 一方では死の覚悟、他方では死者の霊の実感 自然に帰る? 結論あとがき参考文献

2024/10/21 刊行