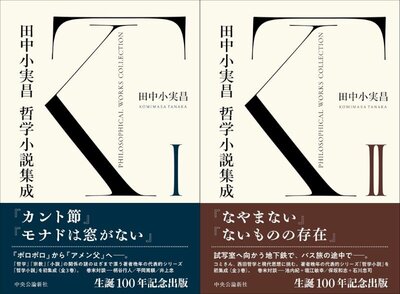

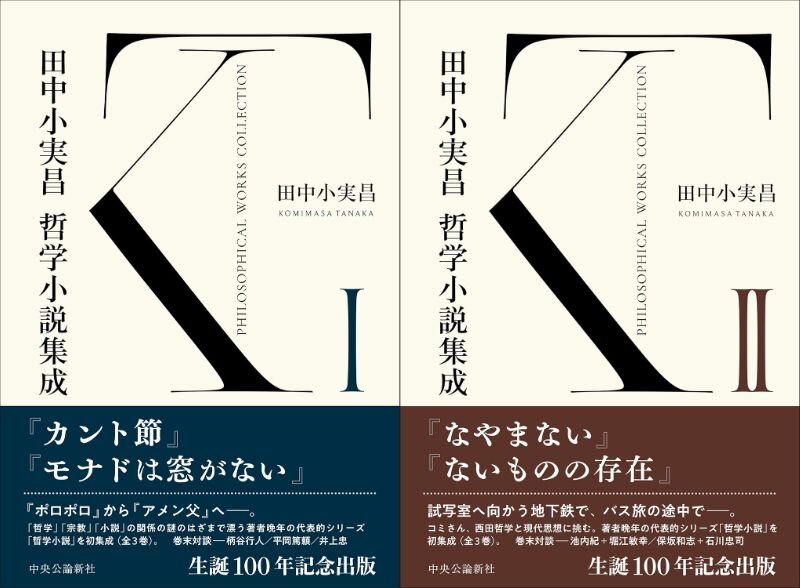

2025年1月、単行本新刊にて、『田中小実昌哲学小説集成』Ⅰ/Ⅱ巻を刊行しました。

著者晩年の代表的シリーズとなった「哲学小説」をまとめる全三巻の内の二冊です。

中公文庫では近年、田中小実昌の本として『ほのぼの路線バスの旅』『ほろよい味の旅』『ふらふら日記』という、やわらかめのエッセイ三冊を刊行し、好評をいただいています。

そこから一転、今回はかなりハードな内容。はたしてその企画意図とは......。

以下、担当編集者による紹介を掲載します。

田中小実昌の古書価が高かった頃

2025年は、作家・田中小実昌(1925年4月29日~2000年2月26日)の生誕100年。

そこで、その記念として、『田中小実昌哲学小説集成』全三巻をハードカバーで企画しました。

田中小実昌(以下「コミさん」)の「哲学小説」とは何か。すでに読んだことの人は知っていると思いますが、あらためて説明すると――ふだんの日常や旅先で、カントや西田幾多郎などの哲学書(の文庫本)を読み、それを引用しながら、感想や疑問を書き連ねる......という、エッセイのような評論のような、それでもいちおう「小説」とされている、一連の短篇作品群のことです。

既刊単行本としては『カント節』(1985)、『モナドは窓がない』(1986)、『なやまない』(1988)、『ないものの存在』(1990)の四冊が、それらをまとめたもの、として愛読者には知られています。書き下ろしの『モナドは窓がない』(筑摩書房)以外の三冊はすべて福武書店の刊行で、収録作は文芸誌「海燕」に主に発表されたもの。福武書店は1995年ベネッセに改称し、翌年「海燕」も廃刊されましたから、だいたいそのあたりで「哲学小説」も書かれなくなったのだろう......私は今回の企画を編集するまで、そんなふうに捉えていました。

私の学生時代(約20年前)は、田中小実昌の古書価がいちばん高かった頃。ある古本屋で『なやまない』『ないものの存在』に平気で2万円くらいついているのを見ると、さすがに手が出ず、(いつか読んでみたいものだなあ)と、長らく思っていました。

ところが(図書館で借りて)実際に読んでみると、これが意外によくわからない。谷崎賞を受けた代表作として有名な『ポロポロ』(1979)は(宗教小説・戦争小説として)あんなに面白かったのに――。たとえば、なんでコミさんがこれほどまでにカントや西田幾多郎にこだわっているのか、それがよくわからない。というか、著者自身、難解な哲学書にえんえんと挑んでは、「わからない」「むつかしい」「読めない」「読んだというより各行に目をおいていっただけ」などと文中で何度も何度もくりかえしくりかえし書いているくらいなので、読者としては、二重によくわからない。

いったい、「哲学小説」とは何なのか。

「哲学小説」という謎――「神」を補助線に

理解の補助線となるのは、独立教会(アサ会)の牧師だった父・田中遵聖(種助)の存在です。

もともと、コミさんは哲学少年だった。中学生で西田幾多郎を読み、1944年旧制福岡高校在学中に出征、46年に復員後は、父親の考えで東京大学文学部哲学科に入学(のち中退)。

以来、自分流の読み方で、哲学書を読んできた。

短篇「ポロポロ」(本書には未収録)では、父親の教会に集まる人物たちのようすが描かれ、読者にインパクトを与えます。田中遵聖は戦前、アメリカに移民し、そこでキリスト教と出会い洗礼を受けた。日本に戻って牧師となるものの、母体となる教会組織と異なる考えをもち、個人で「アサ会」を設立、教会関係者に衝撃と騒動をもたらした(「アサ会事件」)――という、かなり特異な人物でした。

そんな田中父の基本的な姿勢は、「受け」です。神へ働きかけるのでもなく、積極的に悟りを得ようとするのでもなく、ただ「受け」る。すると自分の中から、いてもたってもいられないような何かがつきあげてくる。コミさんはそれを「ポロポロ」と呼んだ。

〈うちの教会では、ポロポロを受ける、と言う。しかし、受けるだけで、持っちゃいけない。いけないというより、ポロポロは持てないのだ。(......)ポロポロは宗教経験でさえない。経験は身につき、残るが、ポロポロはのこらない。だから、たえず、ポロポロを受けてなくてはいけない。受けっぱなしでいるはずのものだ。見当ちがいのたとえかともおもうが、これは、断崖から落ちて、落ちっぱなしでいるようなものかもしれない。〉(「ポロポロ」より)

この「受け」という態度は、息子であるコミさんにも受け継がれています。

短篇「ポロポロ」(1979)を書いたことが引き金となったのでしょうか、後年、それを何倍にも膨らませるようなかたちで、父親をめぐる長篇『アメン父』(1988)が書かれます。

つまり、哲学に出会う以前より、コミさんの周囲には、幼少期から、「神(宗教)」があった。そして、「ポロポロ」から『アメン父』に至るまでの間に書かれた初期の「哲学小説」(『カント節』『モナドは窓がない』)は、明らかに、この「父と宗教」(というより、「父と神」)という関心の範囲内にあります。

実際、コミさんがとりあげる過去の「哲学者」はいずれも、カントにしても、プラトン、パスカル、スピノザ、ライプニッツ......にしても、みな「神」を論じていた。というか、「哲学」と「神」とは、切り離せなかった。

したがって、「哲学小説」とは、「哲学」=「小説」ではなく(哲学について書いた小説ではなく)、「哲学」=「神(宗教)」=「小説」の関係をめぐるもの、そのはざまを漂うことについて書いたもの、というふうに捉えたほうが、うまく読むことができるのではないか?

本企画の編集中に考えたのは、そんなことでした。

「哲学小説」を読む鍵となる対談

その観点から、本企画のⅠ・Ⅱ巻にはそれぞれ、巻末に「哲学小説」理解の鍵となりそうな対談を収録しました。

『カント節』『モナドは窓がない』を合本にしたⅠ巻では、柄谷行人/平岡篤頼/井上忠とコミさんとの対談3篇を収録。それぞれ、「哲学」「小説」「宗教」をテーマにしています。

柄谷行人との対談(1979)では、直木賞と谷崎賞の受賞後、ギリシア滞在から帰ってきたばかりのコミさんが、現地の印象を語る。

フランス文学者にしてヌーヴォ-・ロマンの紹介者である平岡篤頼との対談(1980)では、自身の小説作法を「屁理屈」という観点からかなり率直に語っており、貴重です。

本集成の作品中、父親に次いでその名前が頻出する井上忠は、コミさんの同級生で、のちにカリスマ的な哲学者となった人物。彼との「宗教」をめぐる対談(1988)は、おそらく二人が生涯で唯一行なったガチンコ対決です。白熱する二人の思考が、最初から最後まで周囲の理解をかえりみないほどフルスロットルで喋りまくられており、最後にはコミさんが〈もうおしまいだよ。もう出つくした。立派なもんだよ〉と告げるほど。そのぶん難解ですが、何度も読み返したい内容です。

『なやまない』『ないものの存在』を合本にしたⅡ巻では、2000年の死去直後に行なわれた、コミさんをめぐる追悼対談2篇を収録。

池内紀+堀江敏幸対談は、主に「翻訳」の観点から、作家・田中小実昌の経歴をたどるもの。最後に堀江さんのいう、田中小実昌の文章は他の戦争小説の書き手(長谷川四郎や大岡昇平など)とは違う気がする、〈田中小実昌だけのプネウマがあり、彼だけの風が流れている〉という一節が印象的です。

保坂和志+石川忠司対談では、田中小実昌の作家的特質のほか、「信仰」についても焦点があたる。この対談でも、お二人の最後のやりとりに、ガツンとインパクトを受けました。

〈保坂 ブルースって、ちゃんとしたブルース歌手が歌えば何を歌ってもブルースになるでしょう。ブルース魂を持っていない人は、何を歌ったってブルースにならないよね。小説には絶対そういうところがあって、小説魂があるから何を書いても小説になったんだよ。少なくとも小実昌さんの小説にはなった。(......)

石川 まさに田中小実昌の小説はブルースだよね。全部同じとか(笑)。(......)ほんとブルースギターのドローンのようにダランとしていて、「瞬間」よりも「持続」の方が問題になっている。〉

そうか、田中小実昌の小説はブルースだったのか!

......と、こんなふうに、既刊四冊を読み返すだけでも、いろいろな新しい発見がありました。この興奮をぜひ、読者の皆様にも体験していただきたいと願っています。

それでは、この続きは、単行本未収録作品14篇をまとめた第Ⅲ巻刊行時の「編集部だより」にて。(文庫編集部・N)

著者晩年の代表的シリーズとなった「哲学小説」を初集成(全三巻)。第一巻は『カント節』『モナドは窓がない』。第二巻は『なやまない』『ないものの存在』。各巻末に対談を付す。