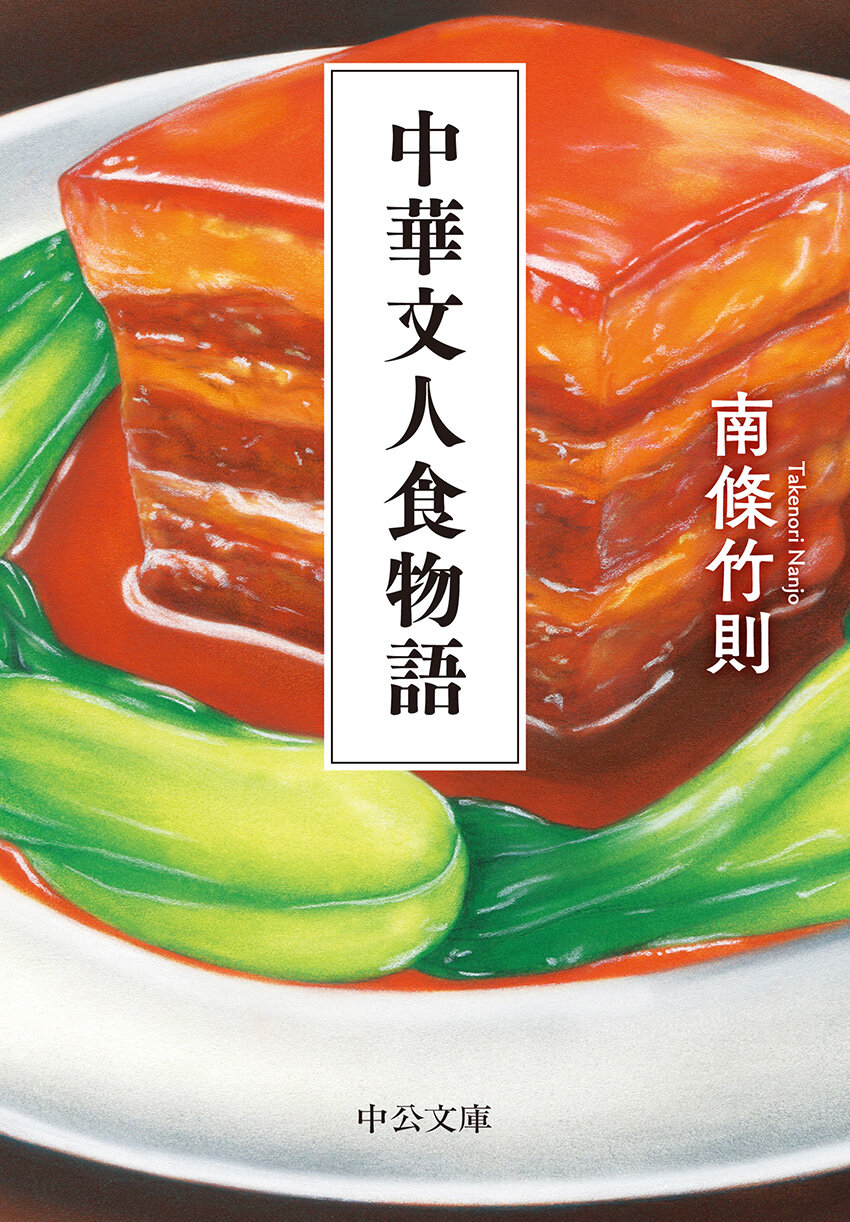

6月新刊 『 中華文人食物語 (ちゅうかぶんじんたべものがたり) 』 の刊行記念に、著者の南條竹則先生から「〈覇王別姫〉を食べましょう」というお誘いをいただきました。

「覇王別姫」といえば、項羽と虞美人の悲恋を描く京劇の代表的な演目です。

レスリー・チャン主演の映画『さらば、わが愛/覇王別姫』(1993年製作)で知ったというかたも多いのではないでしょうか。

「覇王」は「八忘(スッポン)」、「別姫」は「鼈鶏」にそれぞれ音が通じるところから、スッポンと母鶏を主材料とするこの料理の名前となりました。

本書『中華文人食物語』中でもひとつの章で取り上げられており、南條先生が中国湖南省で口にされたときの記述はこのとおり。

白磁の壷に大ぶりなスッポンと烏骨鶏が入っていた。烏骨鶏はトロトロになっていて、それ自体もうまかったが、鶏のスープがしみこんだスッポンの裙(はかま)の美味なこと。

裙とは、甲羅の骨のまわりについているゼラチン質のことだそうです。

スッポンがハカマを履いていたことさえ知らなかった筆者も、このくだりを読んでぐっと喉を鳴らしたことは言うまでもありません。

しかし、そんな絢爛豪華な料理を、東京にいながら食べることができるとは思ってもいませんでした。

特技は「料理人に愛されること」

さて、期待に胸を躍らせながら都内某所のお店へ伺うと......

すでに大人は白酒を片手に、卓についておられました。

紅星二鍋頭酒

紅星二鍋頭酒

白酒はコーリャンのお酒。

56度とは、なかなかのアルコール度数です。

「この銘柄は質がいいので、飲み過ぎても、次の日に残らないんですよ」と微笑む先生。

ほ、本当かなあ......。

乾杯! おそるおそる口に含むと、ぴりりとした心地よい辛み。

アルコールの熱がふわっと喉を通り抜け、後味はすっきりしています。

たしかに飲みやすく、美味しい!

活気ある食卓にはぴったりです。

南條先生とこのお店のご主人とは、旧知の間柄。

三ノ輪で経営されていた中華料理店、ホテル厨房でのお勤め、そして現在の店舗を構えるまで、おつきあいを続けてこられました。

「私は料理人に愛されるという才能があるのですよ。もう65になりますが、この才はいまだ衰えていません」

機嫌よく杯を重ねながら、これまで出会った料理人について語る先生。

その食への好奇心と、深い教養が、料理のプロの心をとらえるのでしょうか。

じつは今回の「覇王別姫」も、お店のメニューに掲載されていません。

先生が特別にお願いしてくださるからこそ、われわれ凡人にもお目見えの機会があるということなのです。

好き合って夫婦(めおと)になった......

さて、清代の画家・鄭板橋(ていはんきょう)は、「覇王別姫」のあまりの美味しさに喜び、「もともと無縁であるのに、甕の中でいつも一緒になっている」スッポンと雌鶏、と戯詩(ざれうた)をひねったとのこと。

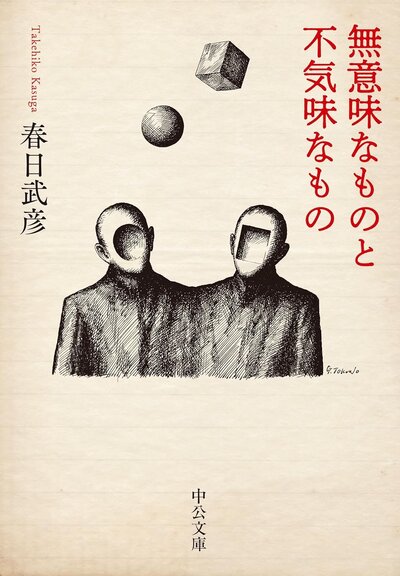

その「念願叶って夫婦になった」姿が厨房の奥から運ばれてきたところがこちら。この迫力、いかがでしょうか。

ステンレスの大きなボウルに高々と足を突き出した鶏と、スッポンの頭部。

なみなみと注がれたスープの下にはスッポンの胴体が甲羅ごと入っています。

(注・この料理において、いつもスッポンと鶏が上下に重ねられているわけではありません。

このときはスッポンと鶏がそれぞれ立派だったため、適した大きさの容器がなかったようです)

甲羅をひっくり返すと、細かな骨や内臓はすでにほろほろと崩れんばかり。

スープと渾然一体となっていきます。

お店の人が、鶏肉とスッポンをとりわけ、スープを注いでくれました。

黄金色のスープをすすると、しっかりした塩味に、やわらかい鶏の甘みが広がります。

そして舌から喉へすべり下りていく濃厚なコク。

「うーんこれは......!」

初めてこの料理をいただく編集者一同、うなるしか術もなく、ただただ、滋味深い汁をすすり、柔らかい肉をむさぼります。

「これは塩だけで味付けをしているそうですよ」と南條先生。

シンプルな味つけだからこそ、食材の味がひきたつということなのでしょう。

ご主人はちゃんと調理中の写真も撮っておいてくれました。

このスッポンは、私たちが来店するほんの4時間ほど前に絞められたのだそうです。

噂の裙も、甲羅からきれいにこそげとっていただきます。

作中にあったとおり、スープのしみこんだゼラチン質の美味しいこと......。

ふわふわ。ぷりぷり。ぶよぶよ。

あらゆる柔らかい感覚が舌のうえで踊ります。

そしてじつは、スッポン氏の手足もゼラチンのような食感なのですね。

手先の繊細な骨や、点々と連なる小さな爪を口中に感じながら、文字通り、しゃぶりつくしました。

美食家と料理人の関係

こうして我々が舌鼓をうつ間、ご主人はしばしば厨房から出てきては、様子を見にきてくれます。

南條先生も中国語でにこやかに言葉を交わします。

その和やかなやりとりを眺めながら、『中華文人食物語』の「袁枚(えんばい)と王小余(おうしょうよ)」のくだりを思い出しました。

清の文人であり、中華料理のバイブルたる『随園食単』を著した袁枚。

その食に対する感性は、常ならざる才能を持っていた王小余がそばにいたことで磨かれたのではないかというものです。

詳しくは、南條先生が作中で訳された「厨者王小余伝」をお読みいただきたいのですが――

先生とご主人の交流に、互いを高めあう美食家と料理人との尊い関係を見たように思いました。

そんなことにしみじみと感動しながら帰宅した次の日。

目を覚ました筆者は、前日の白酒がまだまだ体内に留まっていることに気づきました。

己の貧弱な肝臓は、屈強な56度のアルコールに取り囲まれ、白旗をあげんばかりです。

まさに「四面楚歌」状態。

この戦いはそれなりに長く続きました......。

食の探究には、知識と教養はもちろんのこと、誰よりも強靱な内臓をそなえていなければならないのだと、身をもって実感したことでありました。

稀代の美食家・南條竹則先生の『中華文人食物語』は好評発売中です。ぜひお手にとってみてください。

(文庫編集部・M)