『恐怖の正体』の前に書かれた、「恐怖寸前」についての書

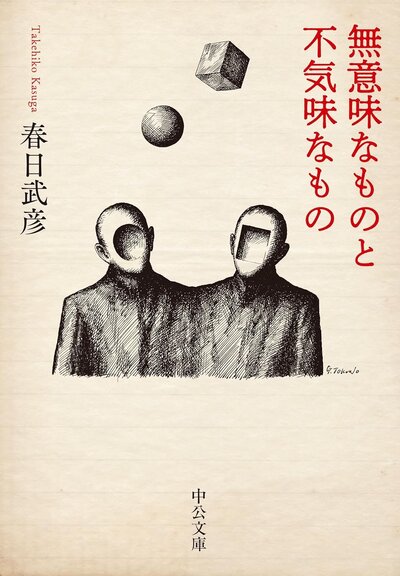

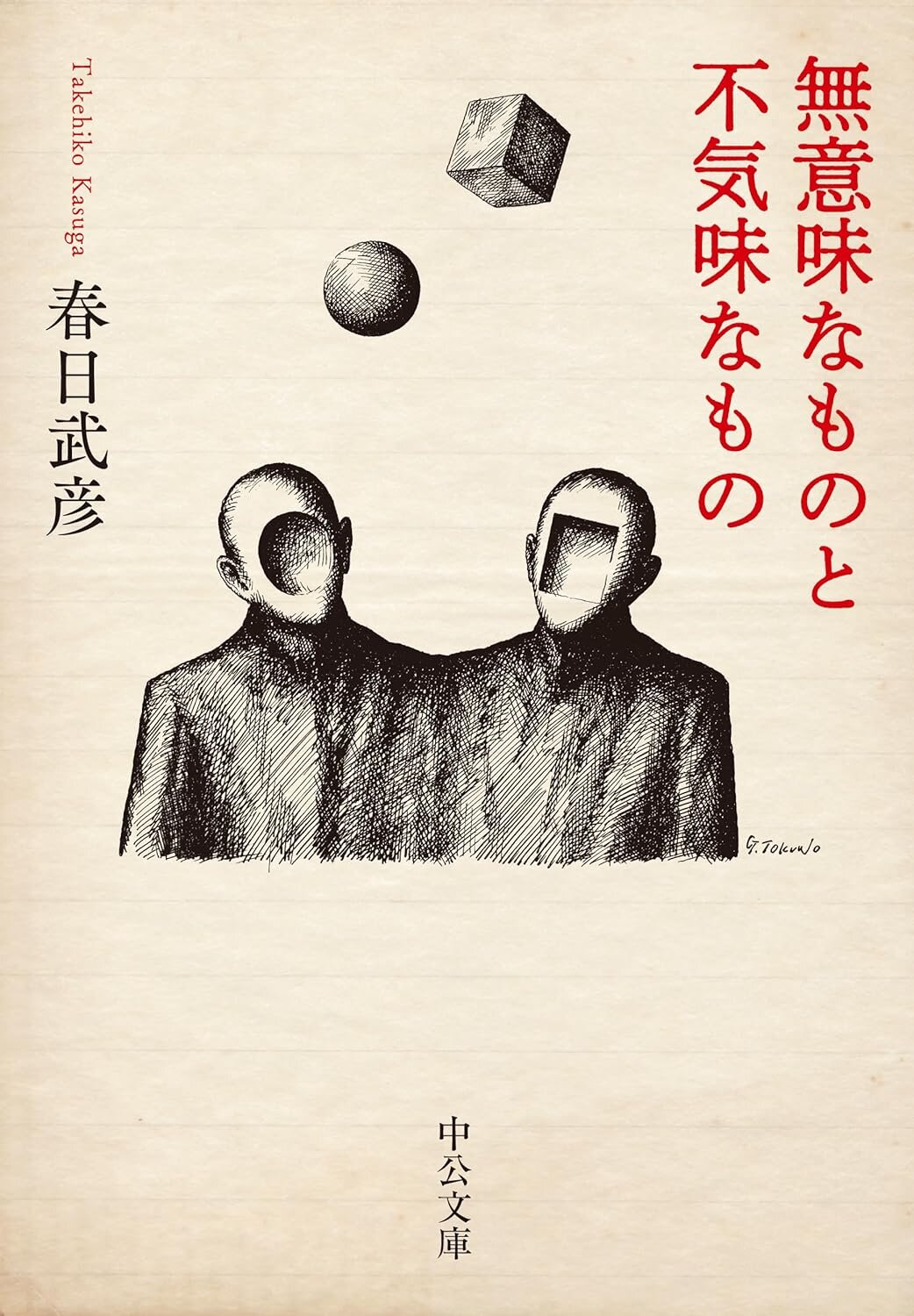

春日武彦さんの『無意味なものと不気味なもの』を文庫版で復刊しました。

元の単行本(文藝春秋、2007)に1万5000字以上の書き下ろしを加えた、増補決定版です。

なぜ、17年も前の本を、いま急に復刊したのか。直接のきっかけは、春日さんが昨年刊行した『恐怖の正体――トラウマ・恐怖症からホラーまで』(中公新書)が非常に大きな反響を呼んだことです。同書で春日さんは、「恐怖」の条件を三つ挙げ、なぜわれわれは「それ」に恐怖を感じ、時に惹きつけられるのか、という心理を、実体験や小説・映画を基に分析しています。

そこで、『恐怖の正体』の関連書として、今回の『無意味なものと不気味なもの』の名前が文庫化の候補として挙がったのですが――。

編集するにあたり、ちょっと困ったのは、本書のテーマそのものです。『恐怖の正体』の「恐怖」は、なるほどわかりやすい。でも、「無意味なもの」と「不気味なもの」とは?

春日さんに伺ったところ、それは「恐怖やグロテスクの『気配』に終わってしまったもの」ではないか、と示唆を受けました。ざっくりまとめていえば、恐怖寸前。それと「恐怖」との関連について、今回の文庫版まえがきでは記していただいたので、紹介しましょう。

「無意味なもの」と「不気味なもの」とは何か?

「無意味なもの」とは――

それは存在していない状態に近いが決して不在とは同一でない事物のこと。だから掴み所がないもの、曖昧なもの、(あたかも)取るに足らないもの、無視しようと思えば可能だが無意識レベルでいつまでもわだかまりかねないものを指す。うっかり無意味なものを見落とすと、それは厄災を招いたり後悔をもたらすかもしれない。さまざまな可能性を自ら断ってしまうかもしれない。

「不気味なもの」とは――

少なからずの読者がフロイトの論文『不気味なもの』で語られた「不気味なものとは、慣れ親しんだ-内密なものが抑圧をこうむったのちに回帰したもの」(原章二訳)という箇所を思い起こすかもしれない。(...)だがもっとシンプルに、「心にいつまでも引っかかる」ような打ち消し難い違和感を以て「不気味なもの」と称して構わないと思う。

どうでしょう。これだけだとまだわからないと思います。もっと踏みこんでいえば、怖くなりそうなスレスレで怖くなりきらない不穏な感じ、でしょうか。

つまり、自分でもよくわかってはいないし、他人にも伝えづらいもの。その曖昧さ自体が本書のテーマなので、単行本ではそれがあまり伝わらなかったのかなあ、という話が、打ち合わせで出ました。

でも、それは誰もが体験しているはずだし、なぜか惹かれるし、いったん気づくと、他人に伝えたくなる。では具体的にどういうものか、は本文を読んでみてください。春日さんの過去の記憶を回想する記述は詳細で、「喜びなんか生まれる余地はない筈なのに、とにかく的確かつ過不足なく描き尽くされているというその事実だけで、何らかの満足感を与えてくるようなところがある」(藤枝静男の短篇『風景小説』を評した章より)という本書の表現を借りれば、この本にはそういう「満足感」があるのでは。

そして、本書を読んだ後に、きっと......ふだんの生活では、取るに足りないものとして意識の底に沈められがちな、そんな「ナニカ」を求めて、語り出したくなるのではないでしょうか。

「あれはいったい何だったのだろう」

例として、今回の文庫化を編集担当した私自身の記憶を語ってみましょう。

実は、私は、この本の元になる連載(「文學界」2005~06)を、学生時代に読んでいました。春日さんは当時から、『ロマンティックな狂気は存在するか』『屋根裏に誰かいるんですよ。』『不幸になりたがる人たち』といった印象的なタイトルの本を多く出されていて、読んだことがあり、それで気になって、連載にも目を通したのだと思います。

そのある回の冒頭に、以下のエピソードがあり、それが20年近くのあいだ、頭の隅に引っかかっていました。

高校生の頃、級友が書いた小説を読んだことがある。肉筆の原稿を綴じた回覧式の同人誌(メンバーはすべて高校生)に彼が作品を寄せていて、その同人誌ごと貸してもらった。家で、水羊羹を食べながら読んだ。

友人の作品もさることながら、いろいろな小説が載っていて興味深かった。大仰なペンネームで書いている者や、文豪の原稿みたいに太字の万年筆で書かれた作品があって、どこか微笑ましい。わざわざ旧かな遣いで書いている者までいた。

級友の作品には、何人もの女性が登場していた。そして彼女たちの会話が原稿用紙に綴られていた。「~だわ」とか、「~なのよ」「ほほほ」などと書いてあると、まるで級友が女装をして裏声で喋っているのを聞かされているような気分になった。小説を書くということは、こうも恥ずかしいことなんだなと本気で思ったことを覚えている。(河野多惠子の短篇『半所有者』を評した章より)

なぜこの箇所を読んだことを自分はずっと覚えていたのだろう。今ふりかえれば、ちょうどその時、私も友人が書いた小説の習作を読む機会があり、なんとも言い難いモヤモヤを覚えていたので(しかも、そういう感想はあまり周囲には洩らせない性質のものなので孤独感があった)、その「微妙な感じ」を巧く言い当てられ、かつ「同じようなことを思っていた人がすでにいた!」という的確さが少し怖くもあり、それで、強く記憶に残っていた――たぶん、そんな気がします。

以来、知人が書いた小説を読んでいると、その顔や声がちらついてしまい、ゲンナリする、ということが度々ありました。この一節に出会ってしまったがために......。

「怖さ」の下には、そうした捉え難くも「引っかかる」日常感覚が、実は沢山埋まっているのではないか。今回の文庫化にあたって推薦文をいただいた澤村伊智さん、解説をいただいた朝宮運河さんはじめ、本書が長らく密かに、(特にホラー関係の方に)支持を得てきたのは、そんな微妙な感覚の言語化に挑んだ一冊だから、なのかもしれません。

皆さんも、自分の中の「あれはいったい何だったのだろう」を、思い出してみませんか。

(文庫編集部・N)