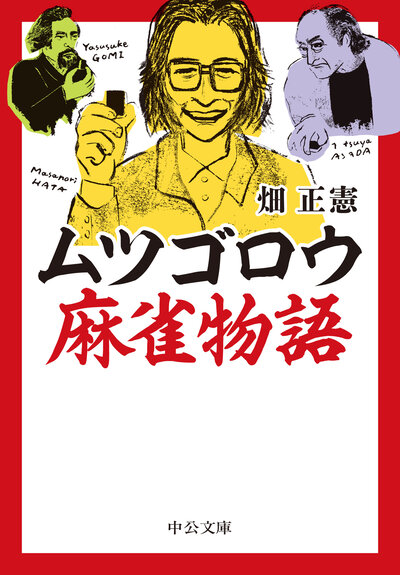

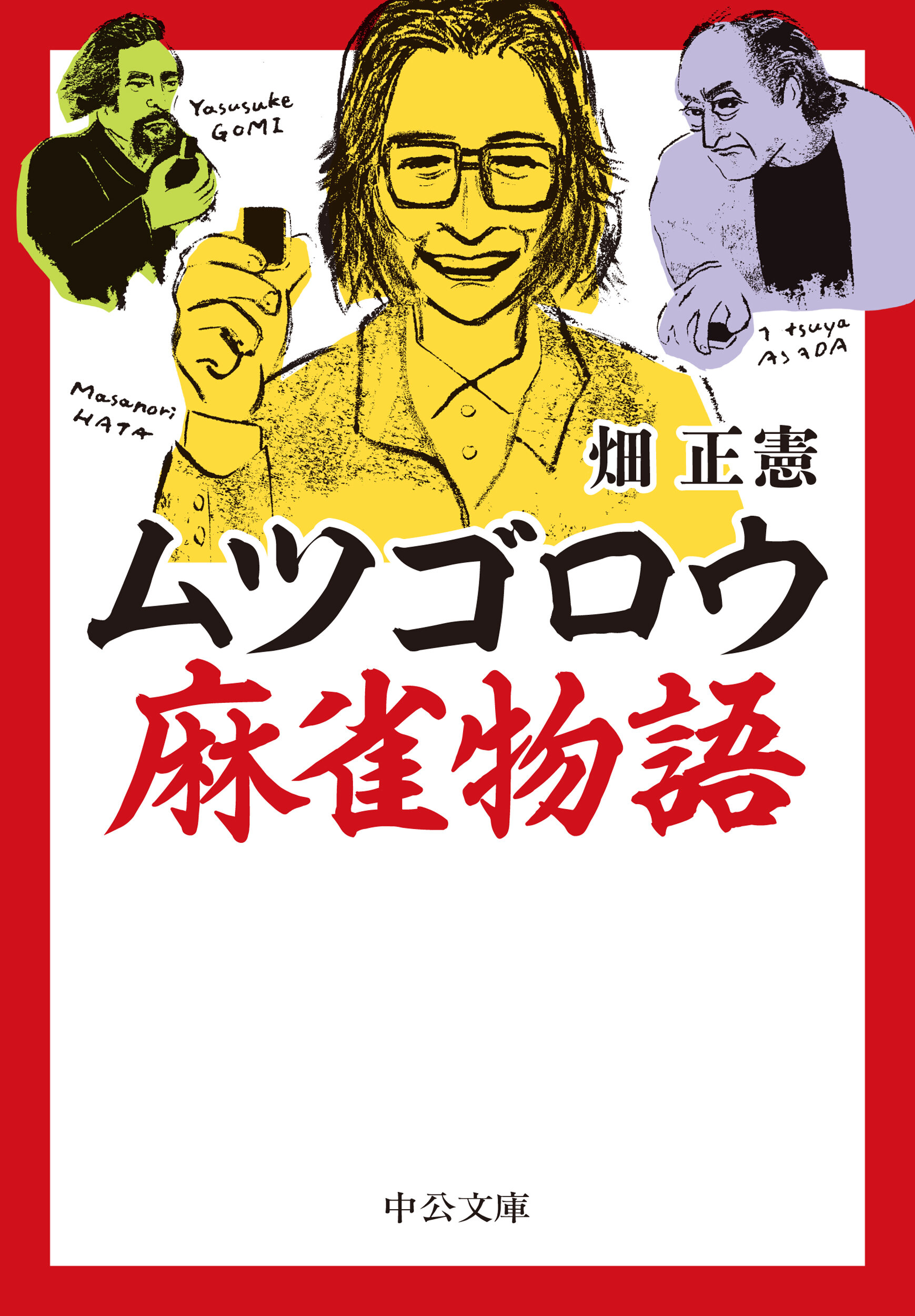

最強雀士・ムツゴロウさん

長寿番組「ムツゴロウとゆかいな仲間たち」で全国に知られた「ムツゴロウさん」こと畑正憲さん。このかたがプロ雀士としても長年活躍されていたことは、昭和の麻雀ファンの間では広く知られていたことです。

その名は、1970年代に阿佐田哲也さんが起こした麻雀ブームとともに広がったといってよいでしょう。

1969年、阿佐田哲也さんの「雀放浪記」が『週刊大衆』で連載開始。70年、阿佐田さんは小島武夫さんらプロ雀士を中心に「麻雀新撰組」を結成します。俳優、作家、漫画家など腕に覚えのある著名人と夜ごと卓を囲み、その模様はマスコミで華々しく取り上げられました。

阿佐田哲也さんとの交流

その中にいて異様な強さを誇ったのが、のちのムツゴロウさん。強さの秘密は、幾晩でも徹夜ができる底なしの体力と、勝負にかける気魄、そして人並み外れた記憶力でした。

本書『ムツゴロウ麻雀物語』には、そんな畑さんが友情を育んだ雀豪たちとのエピソードが書かれています。

登場人物は、吉行淳之介さん、五木寛之さん、井上陽水さん、長門裕之さんなど豪華な顔ぶれですが、やはり阿佐田哲也さんへのまなざしには特別なものが感じられます。末井昭さんの巻末エッセイ「生と死の麻雀」でも、そのことに触れられているので、ぜひご覧になってみてください。文庫版付録として阿佐田哲也さんとの対談、阿佐田哲也さんへの思いを綴ったエッセイを増補しました。

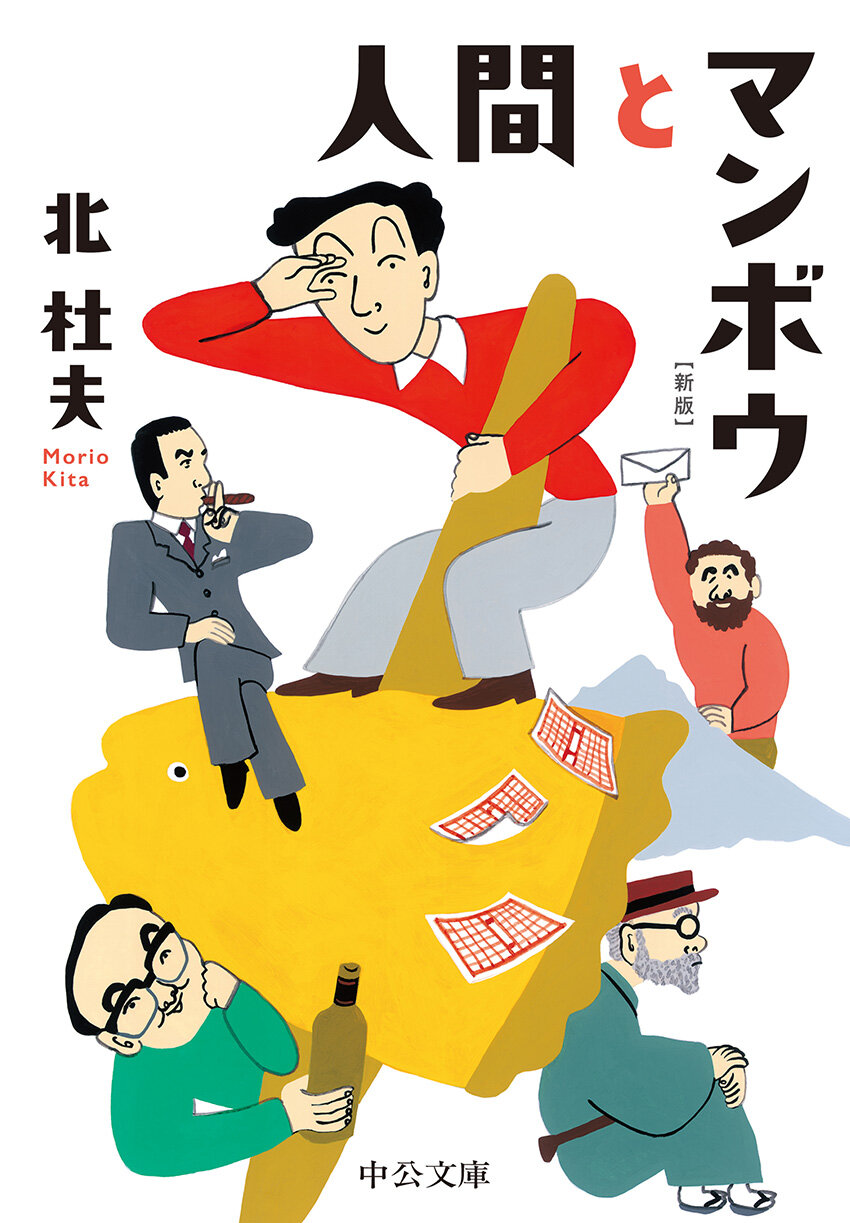

「マンボウ」北杜夫さんもびっくり

ちなみに、エッセイ集『人間とマンボウ』(中公文庫)において、北杜夫さんが畑さんを絶賛しています。

初対面の印象として「このような個性的な人間に、私はこれまで滅多に会ったことがない」「知性をともなった野人的魅力にすっかり参ってしまった」。

畑さんの著作についても「見事なリズム感のある、簡潔な文章」と褒め、畑さんを「単なる『動物文学者』」ではなく「作家」であると述べています。

その文章の素晴らしさは、話題が動物でも麻雀でも、変わらず発揮されています。この『麻雀物語』編集作業中も、勝ち負けのうねりを生き生きと描写し、雀鬼たちの一喜一憂をユーモラスに綴る巧みさに、何度も唸らされました。

五日ぶりの帰宅に妻は......

本書のラストには、若きムツゴロウさん夫妻のこんなやりとりがあります。

五日間、不眠不休で麻雀を続けた末に、その雀荘の権利書を勝ち取ったムツゴロウさんを、妻が迎えたところです。

「よう、てめえ、戻ったか」

女房は、コップで酒を飲んでいた。

「どうも」

私は立ったままで頭をかいた。

「まあ、座れよ」

雲行きが悪いなんてものじゃなかった。台風の中にとびこんだようなものだった。

「済まなかった」

ポケットから勝ち分を出して女房の前に並べた。会社の同僚から貰った分に、シマちゃんから巻き上げた分まで加えて、札束には厚みがあった。

女房はコックリ頷き、

「苦しうないぞ」

「どうもね、はじめ負けちゃって」

「そんなことだろうと思ってた」

「これもあるんだ」

私は自慢げに、店の権利書をさし出した。それを見て女房は、顔色を変え、居ずまいを正した。

「あなた――」

「なんだ」

「一つだけ言って置きたいことがあるの」

急にしおらしくなった。

「どうしたんだ」

「これは返してきて下さい」

当時のムツゴロウさんは会社を辞めており、収入がありません。家計が苦しいなかにあって、なぜ店の権利書を「返してきて下さい」と言われたのでしょうか。

その理由は本書を読んでみてください。

妻の強い思いがなければ、ムツゴロウさんは「作家」にはなっていなかったかもしれない、と思わされる感動的な場面になっています(ちなみに妻の純子さんは本来お酒が飲めない体質で、いつも飲んだくれていたわけではありません)。

型破りな男たちの話のようで、端々にあたたかいヒューマニズムの感じられるところが、ムツゴロウ作品ならではの魅力でしょう。

勝負に命をかける熱情と、他者への優しさが同居するムツゴロウさんの「麻雀放浪記」、ぜひお手にとってみてください。

(文庫編集部・M)