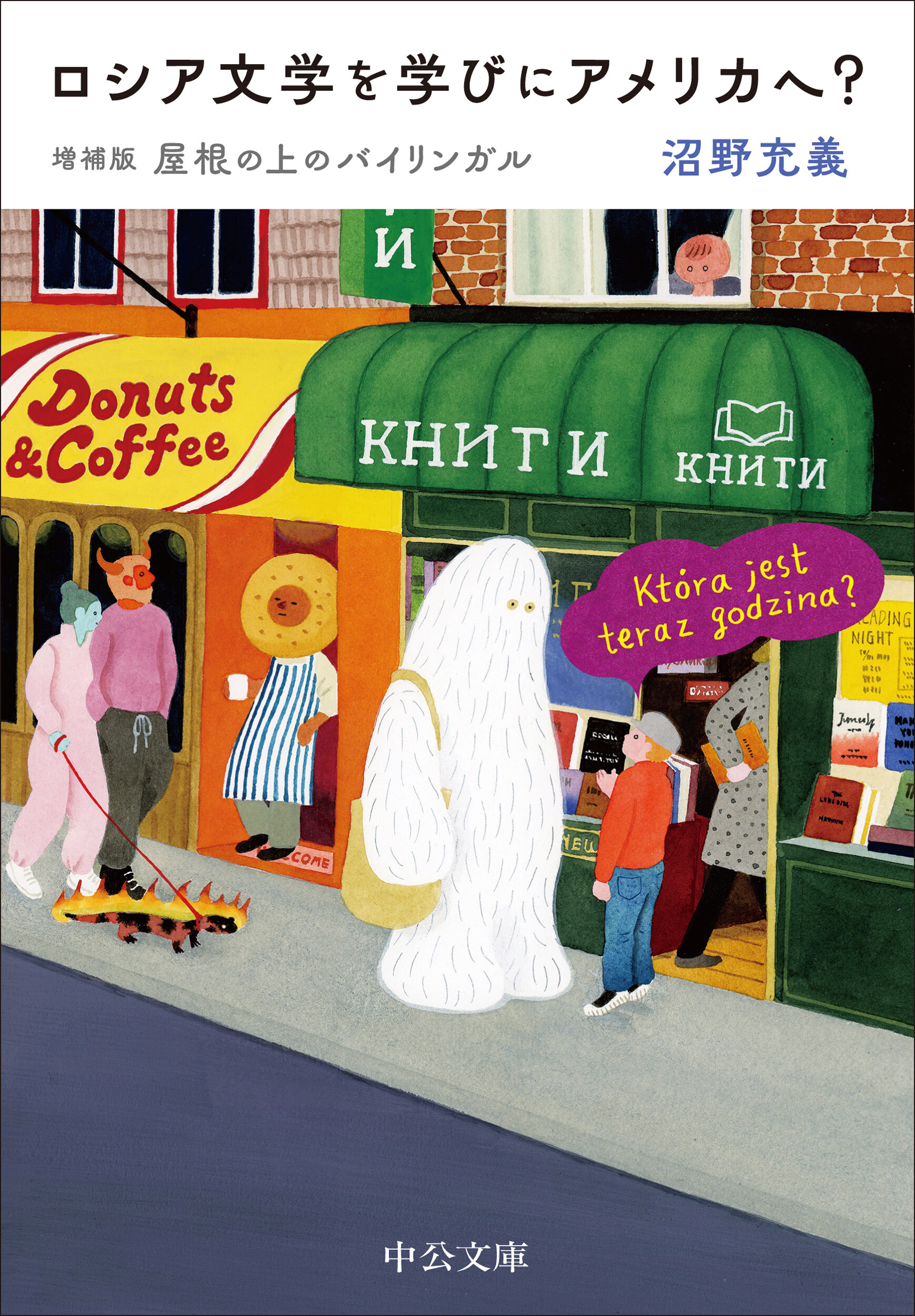

2025年1月新刊にて、 『ロシア文学を学びにアメリカへ? 増補版 屋根の上のバイリンガル』 を刊行いたしました。

多くのロシア ・ 東欧文学を紹介し、日本の読者に世界文学への窓を開いてきたスラヴ文学者 ・ 沼野充義先生が、

80年代、なぜ米国へ留学されたのか ...... というところから始まる、留学記であり、旅行記であり、言語 ・ 文化 ・ 移民にまつわるエッセイでもあります。

ここでは、新たに書き下ろされた 「 ハーバード生活から、三つのエピソード 中公文庫版へのあとがきに代えて 」 より、

このたびのトランプ大統領再就任について触れられた一節を、ご紹介いたします。

ちょうどこの増補版 ( 『ロシア文学を学びにアメリカへ?』 ) に取り組んでいたころ、アメリカで大統領選挙が行われ、ドナルド ・ トランプが次期大統領に選ばれた。

トランプといえば、彼の口から出まかせの大言壮語や悪口雑言に憤慨すると同時に、そこにバフチンの説くカーニヴァル的な価値観の転覆を見て面白がってもいたのだが、本当のところもっと興味があるのは、彼のこれまでの3人の妻のうち2人までもがスラヴ人女性だということだ。

最初の妻イヴァナさんはチェコ人、3番目の、そして現在の妻メラニヤさんはスロヴェニア人である。

2人とも元モデルで長身の麗人。

「トランプ氏はことのほかスラヴ美女がお好き ?」 などと言えば、民族的ステレオタイプに基づいた下品なタブロイド記事みたいになる恐れがあるが、この機会に 「トロフィー・ワイフ (trophy wife)」 というおもしろい ―― 多くの女性にとっておそらく不愉快な ―― 表現がどうしても頭に浮かんでしまうことは書き留めておこう。

社会的に成功を収めた大金持ちの男が、自分の 「トロフィー(戦利品)」 のようにめとって自慢できる、若く美しい妻のことだ。

「トロフィー・ワイフ」 というと、 「容姿端麗なだけで頭の空っぽな」 女性を指すことが多いのだが、ぼくはもちろん、イヴァナさんやメラニヤさんについてそんな失礼なことを言いたいわけではない (メラニヤさんについては、移民排斥政策について夫とは違う考えを持っているらしいという話も洩れ伝わってきたことがある )。

むしろ 「スラヴ移民」 ( と呼んでもいいだろう ) としてアメリカの社会的階段を昇りつめた功績を称えたいくらいだ。

ただ、彼女たちがトランプ氏との間にもうけた子供たち ―― イヴァンカさんやバロン君 ―― には、もし会う機会があったら、まっさきにこう訊いてみたい。

「お母さまの国の言葉がちゃんとしゃべれますか? お母さまの素晴らしい出身国の文化や文学を知っていますか?」

閑話休題。大統領選挙の直後、ぼくはニューヨーク在住の、旧知の舌鋒鋭い亡命ロシア人にEメールで問い合わせた。

「ブライトン・ビーチ界隈のロシア系移民たちは、誰を支持したんだろう ?」 するとこんな返事が返ってきた。

「もちろんトランプだよ。 ここいらじゃ90パーセントがトランプ支持だ。 ソ連 ・ ロシアからの移民は昔から、ロシアに対抗できる強いリーダーが大好きだからね。 いまや世界は悪党三人組の支配する悪夢のような時代に突入した」 。

そういえば、アメリカに留学していた1980年代前半はレーガン大統領の時代だったが、あの頃もソ連からの亡命者たちはみな口をそろえてレーガンはソ連に強硬に立ち向かえるからいい、と言っていたのを思い出す。

ちなみにいまやトランプの専売特許となった感のある MAGA ( Make America Great Again 「アメリカを再び偉大に」 ) という標語も、もとはといえばレーガンが言い出したものだった。

そうだとすれば、アメリカは昔も今も同じことを繰り返しているのだろうか。

いや、今のアメリカは ―― 特にウクライナやガザでの戦争を背景にしたとき ―― ぼくが知っていたアメリカとは本質的に違う国になってしまったのではないか、という危惧を抱かざるを得ない。

もちろん、アメリカが人種差別や不法移民や治安の問題を抱えていたのは昔も今も変わらない。

昔のほうがよかったということはないだろう。

しかし、それにしても、いまのように分断と憎しみが前面に出てくる事態を留学中に見聞きすることはなかった。

いまのアメリカにはびこる、英語で bigotry (頑迷、偏狭) としか言いようのない、じわーっと嫌な感じのする風潮はあのころにはまだなかった。

いや、ぼくの知っていたアメリカは、結局のところ、スラヴ語スラヴ文学研究という、およそ浮世離れしたごく狭い 「アカデミア」 (学術研究の世界) だけであり、あれは一種のユートピアだったのかも知れない。

それは知的に開かれた風通しのいい世界であって、その中にいる限り、戦争も、金稼ぎもばからしく、くだらないことに過ぎなかったのだ。

あのころは、学生とも、教授とも、そしてソ連からの亡命作家とも、不思議なほど政治の話をしなかった。

ロシアの小説やポーランドの詩のことを考えるのに忙しくて、政治どころではなかったのだ。

そして、アメリカが偉大な国だとすれば、本当は金の力でも軍事力でもなく、こういう、およそ世の中の役に立たないような学問を究める場をきちんと確保する懐の深さゆえではないかと思う。

先ほど引用した亡命ロシア人は、メールをこう結んでいる。

「これから4年の間に根絶やしにされてしまうほど、アメリカの知的制度はやわじゃないさ」 。

『ロシア文学を学びにアメリカへ? 増補版 屋根の上のバイリンガル』

322~325ページより抜粋

1980年代、ロシア文学専攻でありながら米国で学んだ体験を起点に、亡命者・移民の文学や言葉を縦横に考察。著者の原点たるエッセイ。

〈解説〉 奈倉有里