ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 195~210件表示

-

中公新書ラクレ

雑草教室

図鑑が教えてくれない植物たちのひみつ

稲垣栄洋 著

雑草について調べる「雑草サークル」を立ち上げた学生たちと植物学者の大学教授によるエッセイ風ミステリー。本書で書かれている植物に関するデータは、実際の実験によるもの。研究などで解明されることのない“身近な疑問”について、学生たちが自ら試すことでたどり着いた「図鑑や論文では書かれることのない特性」を取り上げる。

2025/07/08 刊行

-

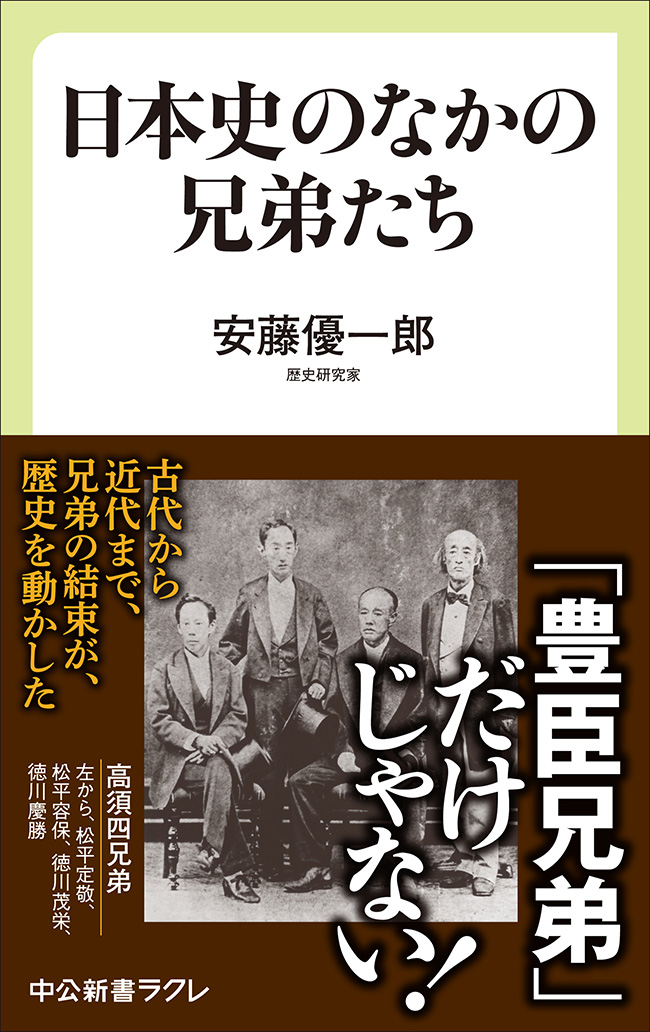

中公新書ラクレ

日本史のなかの兄弟たち

安藤優一郎 著

豊臣秀吉・秀長兄弟は、弟が兄を立て、兄を支える典型的なパターンだった。同様に、兄弟が力を合わせ、歴史を動かした例は多々ある。一方、兄弟が反目、あるいは関係のもつれから戦乱や悲劇に発展したケースも多い。本書では、日本史において時代の節目をつくった兄弟関係にスポットを当てる。とくに弟が補佐役・ナンバー2として兄を支えた事例を追い、古代から近代まで、兄弟が歴史上に果たした役割を読み解いてゆく。

2025/07/08 刊行

-

中公選書

入門 政治思想史

リチャード・ワットモア 著/齋藤純一/稲村一隆 訳

歴史は政治を解き明かす。政治思想の歴史は政治的な企図、行動、そして発言のさまざまな意味を明らかにしてくれる。定評あるオックスフォード大学出版の「入門書シリーズ」の一冊。思想史の研究対象をカノン(正典)とされるテクストに限定せず、西洋(とくに欧米)中心の思想史研究を相対化し、男性中心の思想史から自覚的に離れることを説く。

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

カスハラの正体

完全版 となりのクレーマー

関根眞一 著

カスハラも、心理が読めれば恐るるに足らず。苦情処理のプロが、これまで実際に対処した事例を基に、トラブルを「最良の解決」へ導く対応術を一挙に伝授。イチャモン、無理難題、「誠意を見せろ!」、困ったお客様たちとの攻防が手に汗握る、でもかなり面白い「人間ドラマ」の数々。シリーズ累計30万部突破のベストセラー『となりのクレーマー』に大幅書きおろしを加え、カスハラがはびこる令和の世に問う決定版。

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

国家安全保障とインテリジェンス

北村滋 著

警察官僚、内閣情報官、国家安全保障局長として現場と政策両面からインテリジェンスに携わってきた著者が、経済、通信、基幹インフラなど「あらゆる領域が戦場となる時代」を生きる全ての人に警鐘を鳴らす。いかにして我が国は、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境に立ち向かうのか。国家安全保障戦略や経済安全保障推進法案を読み解き、ウクライナ戦争や中東紛争を概観し、インテリジェンスなくして戦えない現代戦の様相を徹底解説

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

米国の日本占領政策 上

戦後日本の設計図

五百旗頭真 著

【中公学芸ライブラリー】かくも緻密に立案された米国による開戦から占領までの対日政策、そのすべてが鮮やかに甦る。稀代の大衆政治家ローズベルトに周到な戦略家である国務長官ハル、豪腕の陸軍長官スティムソン、知日派の国務次官グルーといった多士済々な面々は、どのように政策形成に関わったのか。必ずしも一枚岩ではなかった米政権内の意見対立の様相までも描き出す。占領史研究の必読本として高く評価された著者の代表作が40年ぶりに堂々の復刊。[目次] 第一部 新世界を求めて――戦後計画の起源 第一章 歴史の教訓 一 たち上る国務省 二 外交関係協議会 三 《調査》――国務省の苦い経験 第二章 戦後計画のための政府内環境 一 ローズベルトとハル――その協調と抗争 二 新世界のための闘争 第二部 「上から」の方針――ローズベルト構想 第三章 無条件降伏論 一 無条件降伏論の起源 二 軍隊の無条件降伏 三 国家の無条件降伏 四 無条件降伏をもたらしたもの 第四章 ローズベルトの東アジア構想 一 中国を大国とする構想 二 中国大国論の源泉 三 カイロ会談 第三部 「下から」の対日計画――国務省知日派 第五章 日本専門家の招集――国務省と外交関係協議会 一 特別調査部の極東班 二 ブレイクスリー博士と日米関係 三 ボートン博士と日本研究 四 外交関係協議会の極東研究グループ 第六章 対日戦後計画の原型 一 極東班における初期の作業 二 対日基本方針 三 戦後日本の領土 四 戦後日本の経済 五 戦後日本の政治――四つの日本変革論 A 軍部の暴走――介入慎重論 B 制度的欠陥――積極誘導論 C 天皇制・軍国主義不可分論――介入変革論 D 不可変の日本人――隔離・放置論

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

日本史のなかの兄弟たち

安藤優一郎 著

*豊臣秀吉・秀長兄弟は、弟が兄を立て、兄を支える典型的なパターン。歴史的にも、兄弟が力を合わせ歴史を動かした例は多々ある。一方、兄弟が反目、あるいは関係のもつれから戦乱や悲劇に発展した例も多い。*本書では、日本史において時代の節目をつくった兄弟関係にスポットを当て、とくに弟が補佐役・ナンバー2として兄を支えた事例から、古代から近代まで、兄弟が歴史上に果たした役割を読み解いてゆく。*大河ドラマ「豊臣兄弟!」関連として、秀吉・秀長兄弟に一章を割くほか、古代から近代まで、日本史を俯瞰する一冊。*目次第一章 戦国時代以前の兄弟……中大兄皇子・大海人皇子/藤原時平・忠平/北条義時・時房/足利尊氏・直義第二章 戦国時代の兄弟……北条氏政・氏規/武田信玄・信繁/三好長慶と三人の弟/毛利元就の三本の矢/島津義久・義弘第三章 豊臣兄弟 浅井三姉妹第四章 江戸時代の兄弟……徳川家光・保科正之/田沼意次・意誠/水野忠邦・跡部良弼第五章 幕末・明治維新の兄弟……島津斉彬・久光/吉田松陰・久坂玄瑞/高須四兄弟/西郷隆盛・従道/岩崎弥太郎・弥之助

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

米国の日本占領政策 下

戦後日本の設計図

五百旗頭真 著

【中公学芸ライブラリー】かくも緻密に立案された米国による開戦から占領までの対日政策、そのすべてが鮮やかに甦る。稀代の大衆政治家ローズベルトに周到な戦略家である国務長官ハル、豪腕の陸軍長官スティムソン、知日派の国務次官グルーといった多士済々な面々は、どのように政策形成に関わったのか。必ずしも一枚岩ではなかった米政権内の意見対立の様相までも描き出す。下巻では、ヤルタ会談からポツダム宣言、日本の無条件降伏までの流れを辿る。占領史研究の必読本として高く評価された著者の代表作が40年ぶりに堂々の復刊。新版にあたって、楠綾子氏(国際日本文化研究センター教授)の解説を収録。[目次]第四部 統合――ポツダム宣言による終戦 第七章 国務省原案の成立 一 戦後計画委員会と極東地域委員会 二 陸軍省民政部――軍部の占領準備 三 「米国の対日戦後目的」と「占領軍の国家的構成」 四 グルーの登場と天皇問題 五 占領下の日本統治機構 六 戦後計画委員会による修正 第八章 ヤルタからポツダムへ 一 ヤルタ秘密協定 二 人と制度――「終着駅」に向って 三 SWNCCにおける対日基本政策の形成 第九章 ポツダム宣言――上からの革命 一 転回点――一九四五年春 二 グルーの行動開始――対日条件提示 三 ポツダム宣言の成立 四 日本分割占領案と平和的進駐作戦 五 日本の降伏と初期占領政策の決定 [上巻目次] 第一部 新世界を求めて――戦後計画の起源 第一章 歴史の教訓 第二章 戦後計画のための政府内環境 第二部 「上から」の方針――ローズベルト構想 第三章 無条件降伏論 第四章 ローズベルトの東アジア構想 第三部 「下から」の対日計画――国務省知日派 第五章 日本専門家の招集――国務省と外交関係協議会 第六章 対日戦後計画の原型

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

米国の日本占領政策(上下合本)

戦後日本の設計図

五百旗頭真 著

【中公学芸ライブラリー】かくも緻密に立案された米国による開戦から占領までの対日政策、そのすべてが鮮やかに甦る。稀代の大衆政治家ローズベルトに周到な戦略家である国務長官ハル、豪腕の陸軍長官スティムソン、知日派の国務次官グルーといった多士済々な面々は、どのように政策形成に関わったのか。必ずしも一枚岩ではなかった米政権内の意見対立の様相までも描き出す。占領史研究の必読本として高く評価された著者の代表作が40年ぶりに堂々の復刊。新版にあたって、楠綾子氏(国際日本文化研究センター教授)の解説を収録。[目次] 第一部 新世界を求めて――戦後計画の起源 第一章 歴史の教訓 一 たち上る国務省 二 外交関係協議会 三 《調査》――国務省の苦い経験 第二章 戦後計画のための政府内環境 一 ローズベルトとハル――その協調と抗争 二 新世界のための闘争 第二部 「上から」の方針――ローズベルト構想 第三章 無条件降伏論 一 無条件降伏論の起源 二 軍隊の無条件降伏 三 国家の無条件降伏 四 無条件降伏をもたらしたもの 第四章 ローズベルトの東アジア構想 一 中国を大国とする構想 二 中国大国論の源泉 三 カイロ会談 第三部 「下から」の対日計画――国務省知日派 第五章 日本専門家の招集――国務省と外交関係協議会 一 特別調査部の極東班 二 ブレイクスリー博士と日米関係 三 ボートン博士と日本研究 四 外交関係協議会の極東研究グループ 第六章 対日戦後計画の原型 一 極東班における初期の作業 二 対日基本方針 三 戦後日本の領土 四 戦後日本の経済 五 戦後日本の政治――四つの日本変革論 A 軍部の暴走――介入慎重論 B 制度的欠陥――積極誘導論 C 天皇制・軍国主義不可分論――介入変革論 D 不可変の日本人――隔離・放置論 第四部 統合――ポツダム宣言による終戦 第七章 国務省原案の成立 一 戦後計画委員会と極東地域委員会 二 陸軍省民政部――軍部の占領準備 三 「米国の対日戦後目的」と「占領軍の国家的構成」 四 グルーの登場と天皇問題 五 占領下の日本統治機構 六 戦後計画委員会による修正 第八章 ヤルタからポツダムへ 一 ヤルタ秘密協定 二 人と制度――「終着駅」に向って 三 SWNCCにおける対日基本政策の形成 第九章 ポツダム宣言――上からの革命 一 転回点――一九四五年春 二 グルーの行動開始――対日 条件提示 三 ポツダム宣言の成立 四 日本分割占領案と平和的進駐作戦 五 日本の降伏と初期占領政策の決定

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

雑草教室

図鑑が教えてくれない植物たちのひみつ

稲垣栄洋 著

雑草について調べる「雑草サークル」を立ち上げた学生たちと植物学者の大学教授によるエッセイ風ミステリー。本書で書かれている植物に関するデータは、実際の実験によるもの。研究などで解明されることのない“身近な疑問”について、学生たちが自ら試すことでたどり着いた「図鑑や論文では書かれることのない特性」を取り上げる。------植物図鑑に書かれていることは、人間が限られた観察で書いているに過ぎない。言わば、一方的な決めつけに過ぎないかもしれない。図鑑に書かれた姿が、「こうあるべき」と人間の勝手に過ぎないとしたら、それに囚われることなく、自在に変化する雑草の、何と自由なことだろう。(本文より)------『生き物の死にざま』『はずれ者が進化をつくる』など数々のベストセラーで知られる人気生物学者が描く「雑草サークルミステリー」の世界へようこそ。

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

四維街一号に暮らす五人

楊双子 著/三浦裕子 訳

全米図書賞受賞作家の最新作!台湾グルメ×レトロ建築×女子共同生活「あんたと一緒にいない日々は、とても寂しかった」ワケあり住人たちが味わう未知の痛みと、百年前の台湾料理。昭和十三年築の日式建築・四維街一号には、四人の大学院生と酒呑み大家が暮らす。一階は、BL作家の知衣と聡明でモテる小鳳、二階は、苦学生の家家とシャイな乃云。互いに秘めた想いを抱え食卓につく住人たちは、あるとき『臺灣料理之栞』という古書を発掘する。五人の孤独が手繰りよせた〈ある家族の苦い歴史〉とは―――◆池澤春菜さん満腹◆「なんでこんなに懐かしいの? 四維街一号に、きっとわたしも住んでいた」

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

大日本いじめ帝国

戦場・学校・銃後にはびこる暴力

荻上チキ/栗原俊雄 著

戦時下、いじめは大量生産されていた。全裸での身体検査、牢獄のごとき学童疎開、自殺率世界一位の日本軍……「女子と女子を向かい合わせて、往復ビンタを食らわせた」「犬の鳴き声を出して班内を回るのだ」「何が戦死なものか。彼は殴り殺されたのです」最新のいじめ研究があぶりだす、戦時下の暴力と現代日本の課題。数多くの証言と時代背景を整理し、陰惨さの実相に迫る。

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

入門 政治思想史

リチャード・ワットモア 著/齋藤純一/稲村一隆 訳

歴史は政治を解き明かす。政治思想の歴史は政治的な企図、行動、そして発言のさまざまな意味を明らかにしてくれる。定評あるオックスフォード大学出版の「入門書シリーズ」の一冊。思想史の研究対象をカノン(正典)とされるテクストに限定せず、西洋(とくに欧米)中心の思想史研究を相対化し、男性中心の思想史から自覚的に離れることを説く。目 次 謝辞第1章 歴史と政治 第2章 定義と学問の正当性第3章 政治思想史とマルクス主義第4章 政治哲学者と政治思想史第5章 ケンブリッジ学派第6章 コゼレックと概念史第7章 フーコーと統治性第8章 包括性、道徳性、そして未来 参考文献 文献案内 索引 訳者解説

2025/07/08 刊行

-

電子書籍

聖女の条件

万能の聖母マリアと不可能の聖女リタ

竹下節子 著

聖女はなぜ求められるのか? マリアと弱者の救済として注目されるリタを基軸にジャンヌ・ダルク、マザー・テレサなど古今東西の聖女の生涯と奇跡また受容の変遷から聖女の実像を解明する。

2025/06/30 刊行

-

電子書籍

大隈重信

民意と統治の相克

真辺将之 著

本書では、あくまで史料に即して大隈の活動を「検証」することを目指した。その際、大隈と政治的に対立していた人物の史料や、出所の怪しい密偵情報などはなるべく使用を避け、使用する際にはしっかりとした史料批判を経て使用するように心がけた。その上で、本書では、大隈の日本近代史における軌跡を、その挫折や失敗、負の部分までをも含めて明らかにしていきたい。というのも、大隈の栄光だけでなく、そうした挫折や負の部分のなかに、現在の我々にとって新たな発見をもたらしうる材料が含まれていると信じるからである。現代社会のあり方や我々の生き様につながる何かを、本書のなかから見つけていただければ幸いである。(はじめにより抜粋) 第一章 近代西洋との遭遇――佐賀藩士・大隈八太郎新時代のきざし生誕幼少年時代の修学父の死と母の愛内生寮に入学藩校教育への反発経学派と国学派の対立厳しい課業制度『葉隠』批判南北騒動義祭同盟佐賀の蘭学「愛国心」の誕生蘭学寮での学習桜田門外の変蘭学寮教官となる藩の富国策長崎遊学と「蕃学稽古所」の設立フルベッキから学んだもの大政奉還を説く出遅れた佐賀藩低すぎるスタート地点第二章 近代国家日本の設計―明治新政府での活動明治維新の理念「統治」と「民意」長崎鎮定井上聞多(馨)との出会い浦上キリシタン処分問題パークスとの舌戦横須賀造船所問題外交的能力外交から会計へ金札の信用回復と「円」の誕生全国統一を目指す築地梁山泊維新派と復古派鉄道敷設を主張レイ借款問題進歩的施策の断行地方官の反撥民蔵分離問題当時の大隈の性格参議に就任大久保の大蔵卿就任廃藩置県の断行使節団派遣の提案約定書の取りまとめ留守政府の取りまとめ役として留守政府の改革財政をめぐる衝突改革と井上との板挟み参議増員と太政官制潤飾予算の公表征韓論大久保、大隈、伊藤の結束江藤との訣別台湾出兵出兵中止命令と臨機の決断三菱との関係島津久光による弾劾大隈の反撃と大久保、伊藤の支援地租改正の完遂秩禄処分産業発展の基盤整備と輸出奨励明治初年の大隈第三章 「立憲の政は政党の政なり」―明治一四年の政変参議筆頭としての大隈大久保利通の死大隈財政の基本路線西南戦争後のインフレとそれへの対処洋銀相場対策準備金の運用参議・省卿再分離外債五千万円募集案伊藤の疑念伊藤との共同提案福沢諭吉との接近福沢門下の推薦会計検査院と統計院『法令公布日誌』発行計画井上・伊藤の議会開設構想大隈の憲法意見書政府主導の政党政治大隈意見書への反応井上毅の暗躍大隈に陰謀があったか開拓使官有物払下げ事件掘り返される過去の「失敗」退職勧告民権運動と藩閥政府のはざまで大隈の「不幸」と「失敗」第四章 漸進主義路線のゆくえ-立憲改進党結成から条約改正交渉まで「第三の道」のゆくえ洋行の風評立憲改進党の結党改進党の政治綱領明治会堂大演説会における政綱解説改進党内の勢力構造東京専門学校の設立外国の学問からの独立政治権力からの学問の独立政府による弾圧と鍋島家からの後援自由党との関係改進党の地方への発展黒田清隆との接近甲申政変への対応改進党員と政府要人の接近改進党解党問題大隈の脱党大隈の資金繰り大同団結運動外相就任交渉伊藤博文の芝居条約改正の方針世論の沸騰条約改正時の改進党の団結力の強さ閣内での反対意見と交渉の頓挫遭難後の改進党と政府憲法発布と大隈超然主義か政党内閣か民意の反撥のなかで第五章 理念と権力のはざまで―初期議会期の政党指導苦境のなかでの議会開設矢野竜渓の政界引退条約改正による打撃進歩党合同問題民党連合路線第一議会の予算審議予算案に対する大隈の意見板垣との接近と枢密顧問官辞任第二議会の解散と選挙干渉第三議会第四議会と民党連合破綻の兆し「責任内閣」の主張条約励行路線の採択第五議会日清開戦日清戦争と大隈母の死日清戦後経営論日清戦後の政局進歩党の結成公衆の面前へ松方との接近入閣交渉二十六世紀事件第一〇議会新聞紙条例改正と金本位制施行農商務大臣兼任勅任参事官設置問題松隈内閣倒れる早稲田での初演説第三次伊藤内閣憲政党の結党隈板内閣の成立政党内閣の誕生第六章 政党指導の混迷―第一次内閣以後の政党指導政党内閣の失敗と長い混迷の時代隈板内閣の組閣内閣の方針過大な猟官要求とのせめぎ合い第六回衆議院議員総選挙尾崎文相の「共和演説」事件予算の策定行政整理文相後任問題解党と再編支那保全論の提唱と康有為・梁啓超の保護第二次山県内閣と地租増徴問題山県内閣による文官任用令の改正義和団事件と「支那保全論」清国人教育への貢献立憲政友会結成と尾崎行雄脱党も問題総理就任増税問題をめぐる分裂桂太郎内閣の成立と憲政本党大隈邸の火災と資金難新築された大隈邸と台所温室大隈の園芸趣味早稲田大学の開校「私立」へのこだわり日本女子大学校への援助第七回・第八回総選挙伊藤と桂の接近憲政本党の苦衷党幹部による政党指導日露開戦論の高揚奉答文事件と日露開戦桂と政友会との接近ポーツマス条約と大隈「支那保全論」の継続西園寺内閣の成立と大隈大隈排斥運動の発生改革派による党内「民主化」の提案大隈の敗北と積極主義の採用大隈の「告別演説」「国民」に立脚して「政治は我輩の生命である」大隈・憲政本党不振の背景二大政党か一大政党か「民衆政治家」としての再出発多事争論からの公論形成第七章 日本の世界的使命―東西文明調和論と人生一二五歳説党首引退後の活動「文明運動」とは何か日露戦争と『開国五十年史』編纂の開始『開国五十年史』の出版とその結論『国民読本』の刊行天皇の権威と国民の権利国民教育への邁進なぜ国民教育か同仁会同仁会への国庫補助を求めて『日本百科大辞典』編纂総裁国書刊行会総裁文芸協会日印協会外国人との交流大日本文明協会南極探検の後援日本自動車倶楽部会長帝国飛行協会会長大日本平和協会会長帝国軍人後援会会長軍事知識の普及弱者への目線スポーツの振興と大隈雑誌『新日本』の発刊人生一二五歳説の提唱怒らない大隈永遠の青年として大隈の生活大隈の読書旺盛な講演と談話憲政本党の紛擾と仲介伊藤博文の死辛亥革命への態度孫文との関係辛亥革命後の中国情勢と大隈?州・漢口・南京事件と世論の沸騰文明論の陥穽憲政擁護運動の勃発と「中心勢力移動論」の提唱護憲運動への批判桂内閣への好評価桂新党への賛同桂の政治指導への期待文明運動時代の大隈「民意」への批判大隈発言の真意第八章 世界大戦の風雲のなかで―第二次大隈内閣の施政「薩長劇より国民劇へ」大隈推薦の経緯元老との交渉組閣と内閣の顔ぶれ内閣成立に対する反応政綱発表と財政整理絶対的非募債政策減債基金振替による鉄道改修地方官の更迭臨時議会の開催第一次大戦の勃発と参戦問題元老との亀裂加藤と大隈国定教科書批判と第三期国定教科書第三五帝国議会総選挙大隈伯後援会選挙の取締り与党の大勝利と課題第三六特別議会二十一箇条要求の内容大隈と二十一箇条要求二十一箇条要求に対する元老山県からの批判二十一箇条要求に対する野党からの批判参政官・副参政官の設置大浦事件留任と内閣改造袁世凱帝政延期勧告大正天皇即位大礼と第三七議会減債基金還元問題山県有朋による調停簡易保険制度ならびに理研の創設加藤内閣成立運動日露協約の締結寺内・加藤連立工作三派合同運動大正天皇に賭ける民意と統治のはざまで第九章 晩年の大隈重信―国民による政治と世界平和を求めて大隈の二つの目標大隈は「元老」か?第一三回総選挙と大隈政党批判国民教育の継続『大観』発行早稲田騒動と一時的危篤軽井沢別荘寺内内閣倒壊に伴う御下問原敬内閣の誕生と第一次世界大戦の講和「東西文明の調和」の探究英国労働党政策提言書での言及東西文明論の研究時事問題研究会国際聯盟への態度驕慢なる日本人を戒める自己反省なき平和論デモクラシーの勝利と階層的分断の深刻化国民への期待「教化的国家論」の提唱「教化的国家論」と軍縮平和への楽観対外政策批判日本人への期待元老権力の行使山県との接近山県との面会病に斃れる摂政就任御沙汰書国民葬の挙行おわりに―歴史の「大勢」のなかで

2025/06/30 刊行