- 2022 11/01

- 著者に聞く

初の「平民首相」として、本格的な政党内閣を率いた原敬。藩閥と時に敵対、時に妥協し改革を主導し、日本の立憲政治を実現するために奮闘しながら、1921年11月、東京駅で凶刃に斃れる。独裁的、権威的とも評されるリアリスト原敬の評伝を記した清水さんに、刊行から1年を経て、あらためて原について、その魅力について、また自身の研究についてうかがった。

――なぜ原敬に関心を持つようになったのですか。

清水:高校の日本史の先生がとても面白い方だったんですよ。いや、ちょっと変わった方でしたが、毎回、論点を提示しながら惹きつける工夫をしてくれていました。

原敬が登場したのは、もちろん、大正デモクラシーの回です。大正デモクラシーに対するさまざまな評価を紹介するなかで、先生が「教科書には『初の本格的政党内閣』と書いてあるけれど、まあ、本格的と言われているんですよ」と、いつもながらの皮肉めいた口調で言われたんですよね。ただ、そのなかにいくらかの愛情を感じました。そうか、「本格的」と評されるものがあるということは、「本格的ではない」と評されるものもあるのだと気づかせてもらいました。

その後、いつも社会科研究室に遊びに行っていた私に、先生が一冊、本を貸してくれました。服部史総『明治の政治家たち―原敬につらなる人々』でした。残念ながらその時はそれほど関心を持たずに終わりました。あとから知ったことですが、その先生は卒業論文が学会誌に載るほど優秀な近代史研究者でした。高校時代に研究者の視点に触れられたのはありがたいことでした。

大学に進学して、どのゼミにしようか迷う中で出会ったのが玉井清先生でした。当時、先生は『原敬と立憲政友会』を執筆中でしたので、講義でもゼミでも日々、原敬のことをインプットされていました。なかでも、先生が学内誌に書かれた「人間通 原敬」という短文には大きく影響を受けました。

とはいえ、指導教授と同じ題材を扱うのはプライドが許しませんよね。私が選んだテーマは政治家と官僚の関係でした。ところが研究を進めていくと、どこに行っても原が出てくるんです。いつか正面から向き合わなければと思っていましたが、関連資料は膨大ですし、指導教授をはじめ先行研究は山のようにあります。当分先の仕事だと思っていました。

そうしたなか、所属していた東京大学先端研で行われていた御厨塾で「原敬日記をよむ」会が開かれ、月に2回、5年間ほど同世代のメンバーと日記をゆっくり読み進める機会に恵まれました。この経験があったから、本書を書くことができたのだと思います。あとがきにも記しましたが、メンバーのみなさんには感謝しきれません。

――清水さんにとって原敬の最大の魅力は何でしょうか。

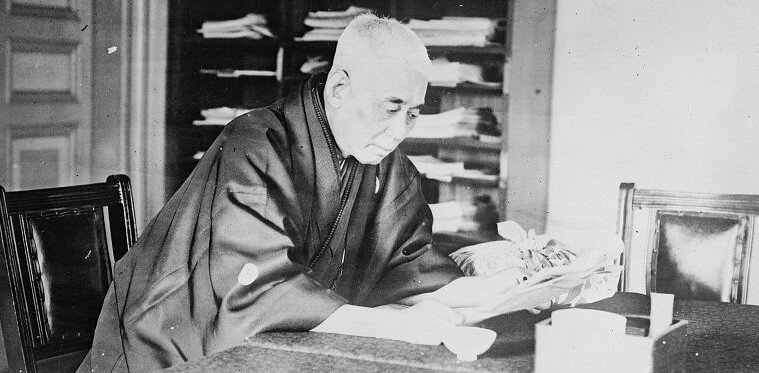

原敬(1856~1921)

原敬(1856~1921)清水:人はここまで成長できるんだと思わせながら、やはり人間くさいところです。あれだけ挫折と失敗を繰り返しても、努力と運で挽回していくところは本当に敬意を覚えます。新聞人、外交官、官僚、経営者、政治家というキャリアも、一見すると華やかですが、実際には彼が迷走しながら必死に生きた証だと思います。

そうして苦労を積むことで人として成長して総理大臣になるわけですが、ときおり垣間見せる気難しさや不器用さが、人としての原を感じさせてくれます。国会の論戦で皮肉を漏らし、日記に愚痴や恨みつらみを綴ってみる。決して聖人君子ではないのが、かえって安心できます。

これも不器用さの一端ですが、人生を支えてくれた仲間や先達の恩義を忘れないところは魅力ですよね。原には努力を怠る人を突き放す冷徹さがありますが、自分を支えてくれた人には甘い。それが自分に不利に働くことがわかっていても助けてしまう。真面目で有能で剛腕という外向きのイメージと、こうした内面の不器用さは、人としてよいバランスだったのだろうと思います。

――今回、一書としては清水さんにとっては初の評伝でした。執筆にはどのようなご苦労がありましたか。

清水:2013年に前著『近代日本の官僚』を出したあと、担当編集者に「次は何を?」と聞かれて「原敬」と答えてしまったのが運のつきでした。もっとも、まだ自信がなかったのか、そのときは原・加藤・犬養の対比列伝をと答えていたようです。

原に限らず、評伝を書かないかというお話はいろいろいただいていました。ですが、自分の人生経験が追い付かないと評伝は書けないと思っていました。家庭を持ち、ゼミを持ち、40代になり、海外経験もさせていただいて、そろそろ書けるかなと思えるようになったのは2015年の夏、企画を通していただいたのは翌年の秋でした。一人の人物の人生を捉える心構えができるまでが、大きなハードルでした。

――執筆までにはどのくらいの時間がかかりましたか。

清水:そこから「初の本格的政党内閣」成立100年となる2018年9月を目指して史料をあつめ、盛岡の原敬記念館にも通い始めました。2年あれば書けるだろうと高をくくっていたんですね。しかし、いざはじめて見ると、やはり、“原敬山”は高く、途方に暮れました。ちょうど2018年春に『日本史の論点』の執筆依頼をいただいたのを口実に、少しスケジュールを伸ばしていただきました。

腰を据えて研究を始めたのは、『日本史の論点』が刊行され、次に手掛けた『日本政治史』の執筆を終えた2019年夏のことです。予定より遅れましたが、通史を二つ書き、それ以外にも粕谷祐子さんをリーダーとする比較政治体制研究や瀧井一博さんを代表とする明治文化の共同研究などにかかわらせていただいたことで、以前より視野が広がっていました。

執筆に入ったのは2020年9月、初稿の脱稿が2021年5月です。コロナ禍で出張もなくなり、講義もリモートとなったので、集中して取り組めました。2021年の3月からドイツ留学を予定していたので、それまでに仕上げなければというプレッシャーもありました。結果的に留学は中止になりましたが、おかげで4月、5月に追い込んで仕上げることができて、なんとか没後100年に間に合いました。

――執筆にするにあたり、特に読者に伝えたいことは、どういった所でしたか。

清水:大きくは二つです。一つ目は、生きるのが苦しく感じられる今の時代に、私たちの人生の羅針盤になる本を書きたいと考えました。明治時代は目標の定まった明るい時代として語られ、大正時代はデモクラシーが広がっていった時代と取られがちです。しかし、実際には明治時代には人々は競争社会に放り出され、大正時代には戦争と不況という不安のなかで人々は生きていました。こうした時代を生き抜いてきた人々のライフヒストリーは、現代を生きる私たちに大きな指針と勇気をくれるものでしょう。

前著『近代日本の官僚』では、時代を切り開いてきた若い世代の奮闘と苦悩を描くことでそのメッセージを若い世代に伝えようとしました。本書では、原の65年間の歩みと迷いを通じて、より広い世代の方に向けて伝えようとしています。原は強権的な現実主義者と捉えられる向きがありましたが、そんな人物が「初の本格的政党内閣」を打ち立てられるはずがありません。彼の努力だけでなく、苦悩と選択までを含めた人物から感じ取ってもらえることがあればと考えました。皆さんそれぞれ、ご自身の人生に重ねながら読んでいただけているようでうれしく感じています。

もう一つ、民主主義と政党政治を考える材料を示したいという思いがありました。世界が民主主義の、政治の危機に瀕している現在、そのはじまりから考える必要があると考えています。原が普通選挙の必要性を理解し、婦人選挙運動への支援もしながら、なぜ男子普通選挙は時期尚早であると答えたのか。政治のアリーナである議場での発言だけを見るのではなく、幼少期からの思想を辿ることで、大正期の代表的な、責任ある政治家の考えた民主主義の条件を提示したつもりです。

――原敬の評価は「時代によって変わった」との指摘がご本のなかにあります。より具体的に、いつの時代にはどのようだったのか、その時期の代表作を含めて、少し詳細にお話をして頂けますか。

清水:在任時は、強権的で、男子普通選挙を時期尚早としたこと、第一次世界大戦後の不況により経済状況が悪化したことで原には強い批判が寄せられていました。ところが、原が暗殺され政党政治がはげしく動揺すると、原の持っていた現実主義、政策実行力、ガバナンス力への理解が深まり、再評価が進みます。

その傾向が強くなったのは満洲事変から太平洋戦争にかけての期間です。国際協調体制が崩壊し、政軍関係がいびつになっていくなかで「原がいれば」という思いが広がります。原の番記者であった前田蓮山による『原敬』上・下(高山書院、1942年)が人気を博したのもそのためでしょう。

戦後になり、国民主権のもとで民主主義が浸透していくと、原は保守的で、国民の権利を軽んじ、藩閥や財閥の利益を代表する政治家として強く批判されるようになります。「平民宰相」でありながら男子普通選挙に「反対」したこと、藩閥や財閥とかかわりが深いことが強調されて、強権的で民衆を抑圧する政治家というイメージが定着していきます。足尾銅山事件を扱った映画では、金権にまみれた政治家として描かれています。

しかし、どうでしょうか。野党は、男子普通選挙法案を提示する前年には制限選挙を維持する法案を提出しています。成立した政府案は直接国税3円を要件としたのに対して、彼らは2円としたに過ぎません。それが翌年になり、新法で一度も選挙を実施していないなかで男子普通選挙法案を提出したのです。野党の無責任さ、無軌道さが際立つでしょう。こうした状況を見ずに原に「強権的」というレッテルを張るのは真摯な姿勢ではないと考えます。鉄道に猿は乗せないことになっているという答弁(実際には原ではなく鉄道大臣の発言)とあわせて、「作られた原像」が生まれたように思います。

そうした原像を見直す画期となったのは、やはり『原敬日記』の公開・刊行でした。和綴83巻という大部の日記が、削除されることなく公開され、出版されたことは、原敬研究のみならず、明治大正期の政治史研究を理論中心主義から実証中心主義への転換させる大きな資源となりました。三谷太一郎『日本政党政治の形成』、テツオ・ナジタ『原敬―政治技術の巨匠』といった、現在の原敬研究の基調をなす名著が現れました。

原敬日記

原敬日記その後、ご遺族のもとからさらに資料が発見され、『原敬関係文書』として刊行されたことで、さらに研究が進展しました。翻刻にかかわられた方々による、山本四郎『原敬』、伊藤之雄『原敬』上・下は、そうした充実した資料により、実に詳細に原の歩みを描き出してくれました。伊藤之雄編『原敬と政党政治』は、より多角的に原の歩みを捉えた金字塔と言ってよいでしょう。

他方、このように資料が充実することで、原の視点を軸に偏った政治史が語られる問題も生じてきました。学会ではしばしば「原敬史観」ということばが聞かれるようになりました。他方で私自身は「憲政会史観」という評価をいただいたこともあるのですが(笑)。

原を相対化するためには、それ以外の政治家の資料が充実することが必要でした。状況はここ20年あまり、多くの研究者によって進められてきた史料調査により、大きく改善されました。こうした蓄積のうえに、拙著では、原がどう考えていたかに加え、原がどう見られていたかに力点を置きながら論じました。

――前作の『近代日本の官僚』(中公新書)と今回の『原敬』ともに、清水さんは明治維新以降の日本の近代化について、立身出世をはじめ明るい面に光を当てながら執筆されています。こうしたことを意識されているのでしょうか。またそうであれば、その理由をお聞かせ下さい。

清水:尊敬している同世代の思想史研究者から、「清水さんが描く歴史には悪者が出てこない」と言われて、ああ、そうかなあ、そうかもなと思ったことはあります。私自身が天然なのでしょうね。

明治も大正も明るさと暗さ、勢いと生きづらさが同居している時代です。そうしたなかでそれぞれが善意の選択を重ねる。ところがそれは、当然にしてよい結果ばかりを生むわけではない。その行動の結果が成功とされることもあれば、失敗とされることもある。とりわけ、評価は時代によって変わります。

ですから、誰かを断罪したり、レッテルを張るのではなく、それぞれの人物の思考と判断をできるだけ丁寧に描こうとしています。そのあたりが、定番の「悪人」が出てこないことだけではなく、それぞれが「善人」になっているように見えるのかもしれません。まあ、自分の価値基準からしても、「こいつ、悪いやっちゃなあ」と思う人物もいるわけですが。私自身が人の善意と悪意は裏腹と捉えているのだろうと思います。

――近年の原敬には、復古主義とは一線を画す漸進的な改良を旨とする日本の保守主義者としての評価があります。たとえば政治思想の研究者である宇野重規さんは、『保守主義とは何か』(中公新書)のなかで、日本の保守主義本流について、伊藤博文―陸奥宗光―原敬―吉田茂―大平正芳といった系譜のなかで語っています。日本のこうした保守主義の流れについては、どのように思われますか。また、そこでの原敬への評価については、どのようにお考えですか。

宇野重規『保守主義とは何か』(2016年)。第4章「日本の保守主義」にその系譜が記されている

宇野重規『保守主義とは何か』(2016年)。第4章「日本の保守主義」にその系譜が記されている清水:私もその系譜、あえて足せば大久保利通―伊藤博文―陸奥宗光・西園寺公望―原敬―吉田茂―大平正芳という漸進的な保守主義の流れはおおむね同じく捉えていますが、冷戦構造に規定された戦後と、帝国主義から国際協調、世界大戦へと転じていった戦前では、大きく構造が異なります。明治維新で列強から独立を守り、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦と、10年に一度の大戦争を続けた時代では、復古主義やナショナリズムをいかにして極大化させないかが為政者たちの大きな課題でした。

だからこそ、第一次世界大戦のあとに「本格的政党内閣」を率いた原が登場したことは、国内政治のみならず国際社会においても、日本において漸進的で民主的な保守政権が生まれたことを示す意味があったわけです。戦争に明け暮れ、歴代首相の過半数が軍人であり、アジアで勢力を伸ばし続ける日本。この国が国際協調体制の構築に主体的にかかわってくれるかは世界の不安と注目の的でした。だからこそ、原の没後は高橋、ついでワシントン会議の全権であった加藤友三郎が政権を受け継ぎ、原の敷いた路線が変わらないことを世界に示したわけです。その意味では、漸進的な保守主義、政党政治を確立した政治家として評価してよいと考えます。

他方、国際協調が終わりを告げる頃まで原が生きていたら、原はそうした立場を取り続けられただろうか、取り続けたとして、状況を変えられたでしょうか。満洲事変まで生きていたとしたら原は76歳、ロンドン海軍軍縮条約の期限である1936年には80歳です。歴史では西園寺の力が及ばなかったことが批判されますが、いくら聡明で頑健な原でも、果たして老齢の引退した政治家の身で、国際協調を守り、復古主義を抑えることができただろうかと考えます。

上述の系譜を見てさみしく感じるのは、やはり原のあとが吉田までいないことでしょう。あのとき、原が予期せぬかたちで命を失い、まだ漸進的な保守主義を継承できる人物を育てきれなかったことは、戦前日本の大きな不幸であったと感じます。

――近代日本のなかで原敬の存在とは、どういったものだったのでしょうか。

清水:「初の本格的政党内閣」を打ち立てるのにふさわしい、「初の本格的な政党政治家」であったと評してよいと思います。国民を基盤とし、政党として責任を持って政治を担うシステムを作り上げた。犬養毅や尾崎行雄といった、政治的信念を貫く政治家もすばらしいですが、彼らだけでは政党政治は実現しなかったでしょう。理念型の政治家と利権型の政治家のあいだにあった、現実主義、さきほどの言い方に寄せれば、漸進的な保守政治家として、国家のバランスを保つ人物であったと考えます。

なにより、彼が藩閥に敗れた敗者の地に生まれ、近代の教育システムと行政システムのなかで頭角を現し、評価され、有権者に支持されてその地位に辿りついたという「平民宰相」のストーリーが、同時代においても現代においてもきわめて重要だと考えます。努力が実を結ぶ、生きにくい社会であっても、自分で道を切りひらけることを原が示してくれているからです。

原と同時代に、アメリカでウッドロウ・ウィルソン、フランスではジョルジュ・クレマンソー、イギリスではデイヴィッド・ロイド=ジョージと、各国で国際協調を重視する「平民宰相」が誕生していました。原は、帝国主義が終わりを告げる時代を率いた世界的なリーダーの一人であったと考えています。

――このご本を通して、現代日本政治へのメッセージが何かあればお聞かせ下さい。

清水:ふたつあります。

ひとつは政治と行政の関係です。政治家のもつ代表性と官僚の持つ専門性は、それぞれどのように育まれるのか、どのような関係にあるべきなのか。現代の政官関係を見ていると、政治家は代表性を持てなくなり、官僚は専門性を磨けなくなっているように思います。明治維新から大正デモクラシーに至る時代を見ると、両者が互いの長所を評価し、協働できることがいかに重要かを改めて気づかされます。

もうひとつの軸は、政治と国民の関係です。大正デモクラシーは、天皇主権というタテマエのもとで国民が実質的な主権者として参加するプロセスでした。そこでは主権者となることによる自覚が重視されました。

今日、私たちは生まれながらにして主権者であり、そこに自覚を求めるのはもはや時代遅れかもしれません。しかし、やみくもに権力を批判して溜飲を下ろしていても、自らが生きる社会は生きやすいものにはなりません。原の政治的人生とその最後は、そうした強いメッセージを私たちにもたらしてくれていると思います。

――次回作はどのようなものですか。また今後の執筆構想、希望などがあればお聞かせ下さい。

清水:『近代日本の官僚』では、政治と行政の関係を描きました。行政官僚への道が国民全体に開かれたことで、行政と国民が接続する過程を明らかにしました。これに対して本書では、原を軸に、政治と行政、政治と国民の関係を論じました。残るは国民と政治の関係です。これを考えるため、ここ数年、選挙区の研究を続けています。

選挙区って面白いんですよ。私の家から道路を隔てた向こう側は別の選挙区です。そちらには投票したいと思える議員がいるのですが、自分の選挙区にはいません。このよくわからない線引きはなぜ、どのように生まれて、私たちの意思をどう拘束しているのだろう。こんなことを考えながら、選挙区を空間的政治制度として捉え、その歴史的展開を追っています。

もう10年ほど取り組んでいるのですが、なかなか形になりません。これまでと違って個別の人物を扱うものでないからですかね。とはいえ、制度は人が作ったものですし、設計者たちの温度を感じ取りながら進めていきたいと思います。