ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 90~105件表示

-

中公新書

英作文の技術

“3世界・24文型”で伝える

澤井康佑/マーク・ピーターセン 著

英作文は難しい。学校ではあまり習わず、大学入試や各種試験での出題も多くはない。そのため、訳してみてもそれが正しい答えなのか、よく分からない。しかし、メールでも会話でも、相手の言っていることを理解できても、返事ができなければ困る。和文英訳も必須の能力なのだ。本書は英作文の型を「3世界・24文型」に分類、どれに当てはまるかを見抜いて英訳する方法を伝授する。自在に英語で表現する確実なメソッドとは?

2025/08/21 刊行

-

中公新書

ローマ帝国とアフリカ

カルタゴ滅亡からイスラーム台頭までの800年史

大清水裕 著

北アフリカを本拠とした強国カルタゴは、イタリア半島を統一した新興国ローマと争い、敗れて滅亡した。アフリカは属州とされたが、拡大する帝国の片隅で埋没したわけではない。穀倉地帯として経済的繁栄を遂げ、政治的影響力を強めて元老院議員を輩出した。二世紀末には初のアフリカ出身皇帝セプティミウス・セウェルスが登場する。「辺境」はローマ本国をどう変えたのか。地中海を挟む対岸から見た、新しいローマ帝国像。

2025/08/21 刊行

-

中公新書

関係人口の時代

「観光以上、定住未満」で地域とつながる

田中輝美 著

人口減少が進むなか、政府は地方創生の切り札として、今後、関係人口一千万人の創出を目標に掲げた。関係人口とは、「観光以上、定住未満」で地域とつながる人々を指す。地域間で人材をシェアする考え方が根底にある。関係人口の増加で都市と地方はどのように変わり、個人のライフスタイルにどんな影響があるのか。関係人口研究の第一人者が、全国の事例をもとに、現状と具体的な課題、実践に向けたヒントを示す。

2025/08/21 刊行

-

中公新書

日本の後宮

天皇と女性たちの古代史

遠藤みどり 著

男性君主のために集められた女性たちと、彼女らが住む空間を指す後宮。天皇家の安定した皇位継承のために創られた。平安時代初期、桓武天皇、嵯峨天皇には各々35人、45人に及ぶ皇子女がおり、そこには彼らを産んだ20人以上の妃・夫人・嬪・女御・更衣という後宮=キサキたちがいた。日本では、男子禁制ではなかったが、中国由来の制度の影響を受け変貌していく。本書は起源から平安末期までの歴史を追い、制度とその実態を描く。

2025/08/21 刊行

-

C★NOVELS

零を継ぐもの1

開戦

横山信義 著

欧州でのドイツ快進撃阻止のために、米国政府が参戦を決定したのは一九四二年一〇月。ここに日独伊三国同盟の参戦条項が発動し、日本も米英蘭との戦争状態に突入することになったのである。

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

ローマ帝国とアフリカ

カルタゴ滅亡からイスラーム台頭までの800年史

大清水裕 著

北アフリカを本拠とした強国カルタゴは、イタリア半島を統一した新興国ローマと争い、敗れて滅亡した。アフリカは属州とされたが、拡大する帝国の片隅で埋没したわけではない。穀倉地帯として経済的繁栄を遂げ、政治的影響力を強めて元老院議員を輩出した。二世紀末には初のアフリカ出身皇帝セプティミウス・セウェルスが登場する。「辺境」はローマ本国をどう変えたのか。地中海を挟む対岸から見た、新しいローマ帝国像。■本書の目次はしがき序章 カルタゴの滅亡と北アフリカの人々ポエニ戦争とカルタゴの滅亡/カルタゴ滅亡とその伝説化/現在のカルタゴ/北アフリカの人々/歴史は勝者によって書かれる、のか?第一章 共和政期の属州アフリカローマ支配の始まり/共和政期の「ローマ帝国」/ガイウス・グラックスとカルタゴ再建の試み/前一一一年の農地法/「ローマではすべてが金で買える」/ユグルタ戦争とマリウスの軍制改革/サルスティウスの歴史の書き方/ヌミディア王とローマ/ユグルタ戦争後のヌミディアとマウレタニア/ヌミディア王ユバ一世とカエサル/「ウティカのカトー」/カエサルによる戦後処理第二章 カルタゴ再建とマウレタニア王国の興亡オクタウィアヌスの登場/元首政の成立と退役兵問題/カルタゴ再建/帝室解放奴隷の活躍/ビュルサの丘の祭壇/カルタゴ植民市の周辺領域/入植者と先住民との土地分割/トゥッガにおける先住民と入植者/タクファリナスの反乱/戦争か、盗賊か?/『年代記』の史料的特色/マウレタニア王国のヘレニズム文化/プトレマイオス朝の末裔として/後継者プトレマイオス王とその死/マウレタニアの属州化第三章 属州民の見たローマ帝国ローマ支配の拡大/穀倉としての北アフリカ/大土地所有の拡大とネロの蛮行/転換期としてのフラウィウス朝?/「ローマ化」とは何か/トラヤヌス帝の都市建設/アフリカ属州総督の不正/「人類が最も幸福だった時代」の属州社会/シミットゥスの橋/ハドリアヌス帝のアフリカ巡幸/ハドリアヌス帝の演説にみる兵士たち/皇帝領の運営規定/皇帝領の小作人たち/ウティナのモザイクにみる人々の暮らし/マルクス・アウレリウス帝とローマ市民権第四章 アフリカ系皇帝の時代セプティミウス・セウェルス帝の登場/北アフリカのローマ化と元老院の変容/パルティア遠征と凱旋門/カルタゴ都市領域の再編/カルタゴのローマ人たち/レプティス・マグナへの帰郷/支配の南方への拡大/皇帝の死とエチオピア人/「記憶の断罪」/アントニヌス勅法/騎士身分皇帝マクリヌス/二三八年のアフリカ反乱/ローマへの愛/テュスドゥルス・モザイクにみるローマとアフリカ/三世紀は危機だったのか?第五章 アフリカ教会とラテン語のキリスト教キリスト教のアフリカ伝来/キリスト教とラテン語/テルトゥリアヌスからキュプリアヌスへ/デキウス帝とウァレリアヌス帝の迫害/アルノビウスとサトゥルヌス信仰/ディオクレティアヌス治世の迫害とラクタンティウス/ドナトゥス派問題/キルクムケリオーネスと四世紀の農村社会/アウグスティヌスの『告白』/アウグスティヌスとアフリカ教会/アフリカ人の誕生とローマ帝国第六章 古代末期のローマ人たちヴァンダル人の侵入と古代の終わり?/宮廷の権力争いと北アフリカ/ギルドの反乱と食糧供給/北アフリカにおけるローマ支配の自壊/ヴァンダル王国の成立と「西ローマ帝国」の滅亡/ヴァンダル王国支配下のアフリカ農村/アリウス派とカトリック教会/東から来たローマ人/マウリ人とローマ人/ビザンツ支配下のアフリカ諸都市/カルタゴとコンスタンティノープル/イスラーム支配の拡大終章 アフリカから見たローマ帝国あとがき邦語参考文献写真出典

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

日本の後宮

天皇と女性たちの古代史

遠藤みどり 著

男性君主のために集められた女性たちと、彼女らが住む空間を指す後宮。天皇家の安定した皇位継承のために創られた。平安時代初期、桓武天皇、嵯峨天皇には各々35人、45人に及ぶ皇子女がおり、そこには彼らを産んだ20人以上の妃・夫人・嬪・女御・更衣という後宮=キサキたちがいた。日本では、男子禁制ではなかったが、中国由来の制度の影響を受け変貌していく。本書は起源から平安末期までの歴史を追い、制度とその実態を描く。

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

葬式同窓会

乾ルカ 著

七年ぶりに再会した、北海道立白麗高校三年六組の元クラスメートたち。だがそれは同窓会ではなく、担任だった水野先生の葬儀だった。思いがけず再会した彼らは喜び、高校時代を懐かしむ。そして、水野が授業中におこした〝事件〟が切っ掛けで、不登校になったクラスメートがいたことを思い出し始める。彼は、今どこに――。 〈解説〉岡田彩夢

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

プラハの古本屋

千野栄一 著

社会主義国の古本屋では、良い本は店頭より奥にしまい込んである。店主と打ち解け、バックヤードに入れるかどうかで勝負が決まる――戦後第1回目の交換留学生としてプラハに降り立ったときから10年間、古書を探さない週はなかったという言語学者が、本と出逢う喜び、愛すべき店主たちとの交流をユーモラスに語るエッセイ。〈解説〉阿部賢一 目 次Ⅰ 沈黙の通訳沈黙の通訳その一語壁島魚スライムの終焉津波のロンド英語夜話チェルニー博士訪問記小さなバイリンガリストたちⅡ プラハの古本屋共産圏の古本屋・1共産圏の古本屋・2共産圏の古本屋・3プラハの古本屋続・プラハの古本屋ほろ苦い喜びストラホフ図書館への招待辞書との縁チェコの匿名辞典チャペックのコロンボ風探偵小説もっと長い長いお医者さんの話古本のプラハ・'87三つのミニコレクションⅢ カルパチアの月アドリアの海からワルシャワの秋沖縄の熱帯魚雨のプラハウィーンの四日間カルパチアの月初出一覧あとがき解説「古本」との新たな出逢い 阿部賢一

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

カラマーゾフの兄弟 4

ドストエフスキー 著/江川卓 訳

父フョードル殺害事件の裁判が進展する一方で、カラマーゾフの兄弟たちはそれぞれに転機を迎えていた。やがて、あの夜の真相が明らかになる。彼らは、ロシアは、そして人類の運命は――「現代の予言書」として読み継がれてきた一大叙事詩はついにクライマックスへ! 好評の注解付き江川訳、完結(全四巻)。〈解説〉頭木弘樹

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

英作文の技術

“3世界・24文型”で伝える

澤井康佑/マーク・ピーターセン 著

英作文は難しい。学校ではあまり習わず、大学入試や各種試験での出題も多くはない。そのため、訳してみてもそれが正しい答えなのか、よく分からない。しかし、メールでも会話でも、相手の言っていることを理解できても、返事ができなければ困る。和文英訳も必須の能力なのだ。本書は英作文の型を「3世界・24文型」に分類、どれに当てはまるかを見抜いて英訳する方法を伝授する。自在に英語で表現する確実なメソッドとは?□ ■ □ 目次 □ ■ □はじめに 澤井康佑オリエンテーション 講義 第1部 名詞と動詞の世界[項の世界]第1講 1項動詞と2項動詞第2講 3項動詞第3講 2つ目の項,3つ目の項の動詞内容への拡がり 講義 第2部 イコールの世界第4講 be動詞を用いたもの第5講 一般動詞を用いたもの 講義 第3部 「SV+文内容」の世界第6講 6つの型第7講 6つの型の文型,伝達相手の付加,7つ目の型第8講 その他の型本書を読んでできるようになった5つのこと問題演習あとがき 澤井康佑あとがき マーク・ピーターセン

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

文章教室

八木義德 著

「してヤラれた」と思った「雪国」の冒頭。生きている文章の書き手、志賀直哉。さりげない文体の名人、井伏鱒二。繰り返し読んで飽きない「陰翳礼讃」――。最後の文士とよばれた芥川賞作家が、多種多様なスタイルの名文を小説家ならではの視点で読み解き、すぐれた文章とはいかなるものかを綴る。読書案内にして名文鑑賞の書。〈解説〉蜂飼耳目次より(一部抜粋)自然のエロス――川端康成『雪国』生き物の死――志賀直哉「城の崎にて」感覚とモンタージュ――横光利一『上海』光と影――谷崎潤一郎『陰翳礼讃』ある死生観――尾崎一雄「虫のいろいろ」詩美的感覚――梶井基次郎「檸檬」性の描写――山本周五郎『青べか物語』抑制と恥じらい――伊藤整『若い詩人の肖像』ユーモアとペーソス――井伏鱒二「山椒魚」典型的自画像――太宰治『人間失格』切腹の描写――三島由紀夫「憂国」戦場の死と生――大岡昇平『俘虜記』絶体絶命の時――吉田満『戦艦大和の最期』女であること――林芙美子「晩菊」砲丸を投げる――小林秀雄「オリムピア」夢を描く――内田百閒『冥途』老年のエロス――結城信一「空の細道」女人礼讃――室生犀星「えもいわれざる人」着物を描く――芝木好子「京の小袖」新しい血――三浦哲郎『初夜』一語の重さ――佐多稲子『夏の栞』戦場を見る――開高健『輝ける闇』沈黙と虚無――佐藤春夫「『風流』論」リング上の闘い――沢木耕太郎『ドランカー〈酔いどれ〉』吉行淳之介『女のかたち』抄死への鎮魂――吉村昭『星への旅』厄介な生き物――阿部昭『言葉ありき』生命の復活――北條民雄『いのちの初夜』古都の異人――島村利正『奈良登大路町』老いの果て――耕治人『天井から降る哀しい音』完結した人生――司馬遼太郎『歴史と小説』美しいものとは――岡部伊都子「青磁」海景の中の人生――水上勉「寺泊」権威を笑う――井上ひさし「パロディ志願」物狂おしさの果て――瀬戸内晴美『放浪について』土への夢――深沢七郎「生態を変える記」ある狂熱者――棟方志功『板極道』手でつかむ――柳宗悦「雑器の美」芸術とは?――吉田秀和「ヨーロッパの夏、日本の夏」エロスの詩――野口冨士男『なぎの葉考』官能描写――田久保英夫「蜜の味」

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

昭和の遺書

梯久美子 著

「遺書」は個人が時代に記す小さな刻印──。芥川龍之介、太宰治、山本五十六、円谷幸吉、三島由紀夫、石原裕次郎、美空ひばり、昭和天皇といった著名人から特攻兵、戦没学徒など市井の人まで、人物ノンフィクションの名手が昭和の歴史を遺書でたどる。平成期の遺書を扱った補章を増補した完全版。〈解説〉保阪正康〈目次〉中公文庫版まえがき 第一章 テロと不安と憤怒と〈昭和初年~開戦まで〉芥川龍之介、磯部浅一、北一輝、西田税、小林多喜二の母・セキほか 第二章 前線に散った人々 〈開戦~昭和20年8月〉 特攻の父・大西瀧治郎、戦没学徒・林尹夫、詩人・竹内浩三、山下奉文、山本五十六、今村均ほか 第三章 敗れた国に殉じて〈敗戦前後〉 阿南惟幾、杉山元、東條英機、近衛文麿、甘粕正彦、川島芳子ほか 第四章 戦後の混乱のなかで 〈昭和20年代〉広田弘毅、山崎晃嗣、太宰治、秩父宮雍仁ほか 第五章 政治の季節と高度成長〈昭和30~40年代〉 樺美智子、山口二矢、円谷幸吉、三島由紀夫、連合赤軍・森恒夫、小泉信三、沢田教一 ほか第六章 大いなる終焉へ〈昭和50~60年代〉 井上成美、日商岩井常務、日航機墜落事故被害者、石原裕次郎、美空ひばり、昭和天皇ほか 補論 平成の遺書を読む

2025/08/21 刊行

-

電子書籍

関係人口の時代

「観光以上、定住未満」で地域とつながる

田中輝美 著

人口減少が進むなか、政府は地方創生の切り札として、今後、関係人口一千万人の創出を目標に掲げた。関係人口とは、「観光以上、定住未満」で地域とつながる人々を指す。地域間で人材をシェアする考え方が根底にある。関係人口の増加で都市と地方はどのように変わり、個人のライフスタイルにどんな影響があるのか。関係人口研究の第一人者が、全国の事例をもとに、現状と具体的な課題、実践に向けたヒントを示す。

2025/08/21 刊行

-

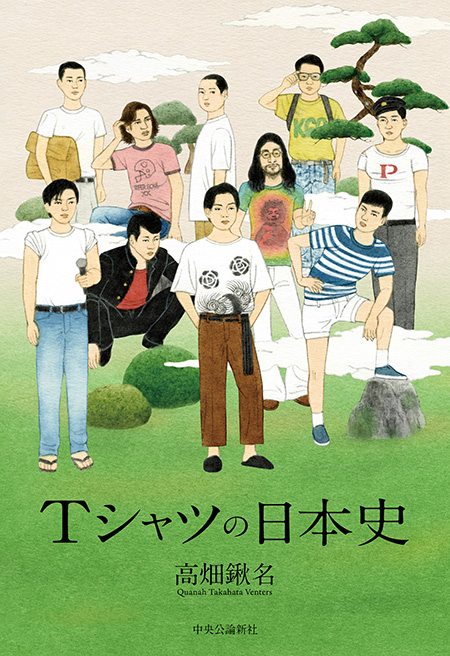

電子書籍

Tシャツの日本史

高畑鍬名 著

裾さばきの歴史的変遷から、日本の若者を覆う同調圧力の謎を解く。古来、Tシャツはずっと日本史の死角にあった。日本の若者たちは、まわりの友達と同じようにTシャツの裾をさばかないと「みっともない」「ださい」と言われ、笑われてしまう世界に生きてきた。しかし、未だかつてインとアウトの変遷や構造を説明する者はいなかった。だから考えたいのだ。この呪いを解く方法を。Tシャツの日本史を書くこと。それは日本で発生した同調圧力の遍歴を書き留めることだ――

2025/08/21 刊行