ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 3360~3375件表示

-

電子書籍

愛なき世界(上)

三浦しをん 著

恋のライバルが、人類だとは限らない!? 洋食屋の見習い・藤丸陽太は、植物学研究者をめざす本村紗英に恋をした。しかし本村は、三度の飯よりシロイヌナズナ(葉っぱ)の研究が好き。愛おしい変わり者たちと、地道な研究に人生のすべてを捧げる本村に、藤丸は恋の光合成を起こせるのか――〈付録〉「藤丸くんに伝われ 植物学入門(上)」

2021/11/19 刊行

-

単行本

全体主義の誘惑

オーウェル評論選

ジョージ・オーウェル 著/照屋佳男 訳

いま改めアクチュアリティが増しているオーウェルの思考。世界に全体主義の動きが現れつつある現在、「知的誠実」をなにより重んじ、精神の自由に最大限の価値を置いたオーウェルに学ぶところは大きい。世界が陥っている政治的窮境に一条の光を投ずる論考を精選し、新訳で送る。

2021/11/18 刊行

-

単行本

人生の達人・堀文子の生き方

堀文子/中島良成 著

私の最後は上り坂で終わりたいーー。100歳で没するまで絵筆を執り続けた堀文子。30年に亘り画業を支えた著者が、遺された言葉と共にその魅力を描く。黒柳徹子氏インタビューも収録。

2021/11/18 刊行

-

単行本

蚕の王

安東能明 著

昭和二十五年、静岡県で発生した一家殺害事件、二俣事件。警察と司法が組んで行われた犯人捏造の実態とは? そして著者だけが辿り着いた「真犯人」の存在とは? 事実に基づく衝撃作。

2021/11/18 刊行

-

中公新書

国造―大和政権と地方豪族

篠川賢 著

古墳時代から飛鳥時代にかけて地方行政のトップにあったのが、有力豪族が任命された国造である。だが、その実態は謎も多い。本書は、稲荷山鉄剣銘に刻まれた「ヲワケ」の名や、筑紫の磐井など国造と関連する豪族、記紀の記述を紹介しながら、国造制とは、いつ施行されたどのような制度で、誰が任命され、いつ廃止されたのかまでを描き出す。さらに奈良時代以降に残った国造がどのような存在であったのかなどを解説する。

2021/11/18 刊行

-

中公新書

親孝行の日本史

道徳と政治の1400年

勝又基 著

孝とは、親を大切にすることで、儒教の基本的徳目だ。律令で孝行者の表彰が定められ、七一四年に最古の例が見られる。以来、孝子は為政者から顕彰され、人々の尊敬を集めた。特に江戸時代は表彰が盛んに行われ、多くの孝子伝が編まれた。明治に入り教育の中心に据えられるが、戦後、軍国主義に結びついたとして否定された。それは常に支配者の押しつけだったか。豊富な資料で「孝」を辿り、日本人の家族観や道徳観に迫る。

2021/11/18 刊行

-

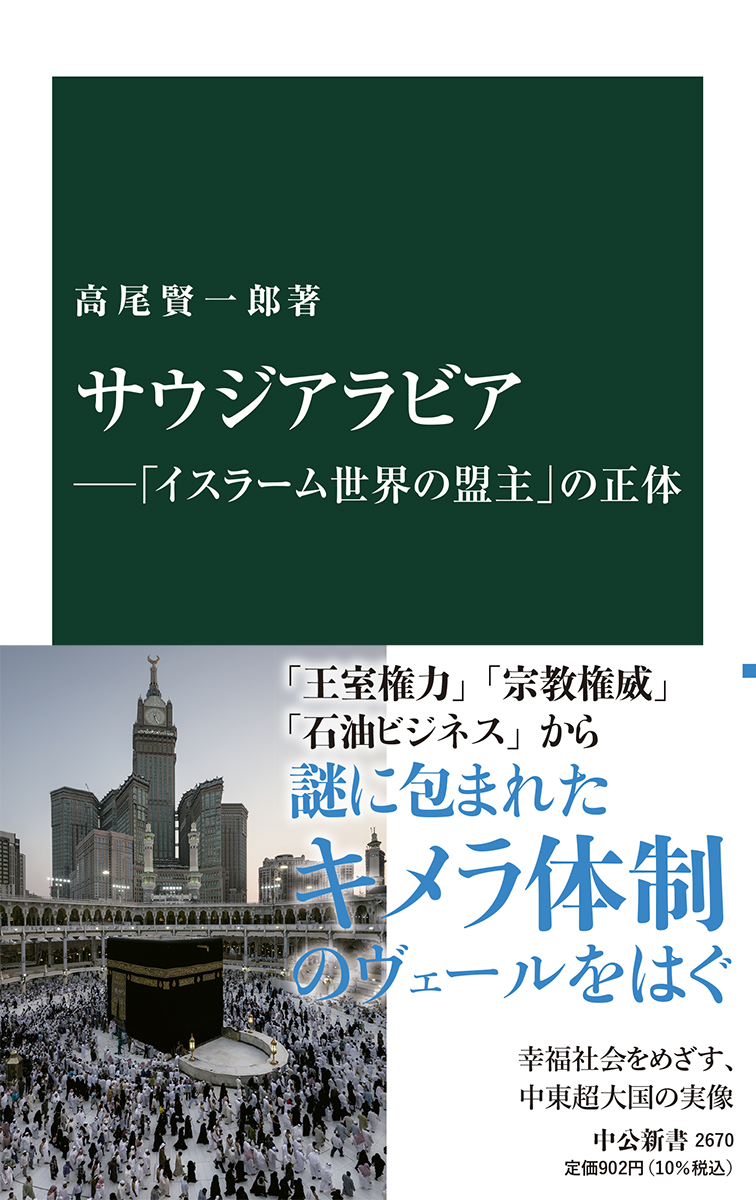

中公新書

サウジアラビア―「イスラーム世界の盟主」の正体

高尾賢一郎 著

1744年にアラビア半島に誕生したサウジアラビア。王政国家、宗教権威国、産油国の貌を持つキメラのような存在だ。王室内の権力闘争や過激主義勢力との抗争、石油マネーをめぐる利権により、内実はヴェールに包まれている。中東の新興国はいかにして「イスラーム世界の盟主」に上りつめたのか。宗教・経済・女性問題は克服できるか。イスラームの国家観と西洋近代の価値観の狭間で変革に向かう、大国の実像を描き出す。

2021/11/18 刊行

-

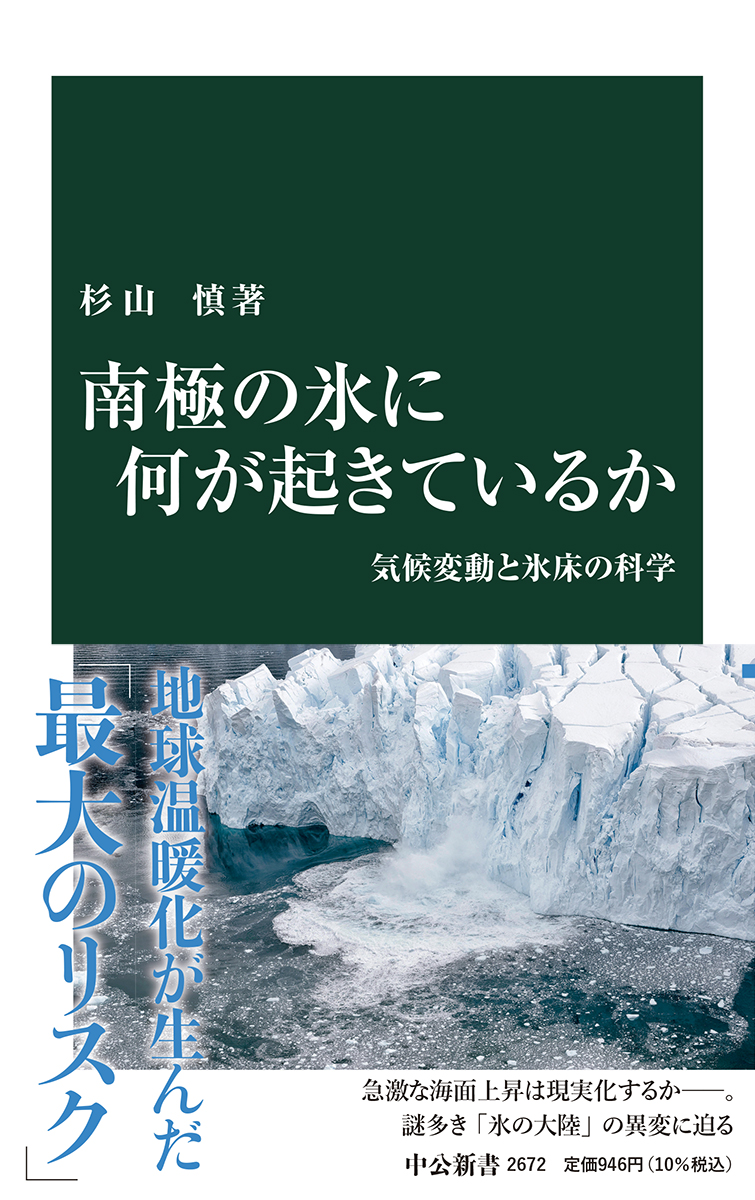

中公新書

南極の氷に何が起きているか

気候変動と氷床の科学

杉山慎 著

日本の面積の約40倍に及ぶ〝地球最大の氷〟こと南極氷床。極寒の環境は温暖化の影響を受けにくいと言われてきたが、近年の研究で急速に氷が失われつつある事実が明らかになった。大規模な氷床融解によって、今世紀中に2メートルも海面が上昇するという「最悪のシナリオ」も唱えられている。不安は現実のものとなるか。危機を回避するためにすべきことは。氷床研究の第一人者が、謎多き「氷の大陸」の実態を解き明かす。

2021/11/18 刊行

-

中公新書

古代中国の24時間

秦漢時代の衣食住から性愛まで

柿沼陽平 著

始皇帝、項羽と劉邦、曹操ら英雄が活躍した古代の中国。二千年前の人々はどんな日常生活を送っていたのか。気鋭の中国史家が文献史料と出土資料をフル活用し、服装・食卓・住居から宴会・性愛・育児まで、古代中国の一日24時間を再現する。口臭にうるさく、女性たちはイケメンに熱狂、酒に溺れ、貪欲に性を愉しみ......。驚きに満ちながら、現代の我々ともどこか通じる古代人の姿を知れば、歴史がもっと愉しくなる。

2021/11/18 刊行

-

電子書籍

中央公論2021年12月号

== 特集 ==土地と家と日本人◆遊牧民と農耕民の世界史から振り返る日本人が引き継いだ封建的精神「一所懸命」▼井上章一◆自由な私的所有が招いた都市と農村のアンバランス法と歴史から読み解く日本の土地概念▼松尾 弘◆庶民の夢だった「マイホーム」老々相続の現実と求められる流動化政策▼平山洋介◆大きく変化する若者の「家」家族の「安住の場」から「交流の場」「資産」へ▼笠松美香◆空き家・所有者不明土地問題の現在住まいの終活をいかに進めるか▼野澤千絵◆〔ルポ〕空き家大国の現場を歩く人口流出と分断が廃屋列島を生む▼葉上太郎=======【時評2021】●岸田政権が重視する経済安全保障戦略▼鈴木一人●コロナの2年間がつきつけるもの▼飯田泰之●STEAM教育で教科横断は進むか?▼内田麻理香【岸田政権の課題】●衆院選直後から始まる岸田政権の正念場「新しい資本主義」の鍵はデジタル化、シェアリング化だ▼竹中治堅●政治的「柔術」と「くせ球」に自由と正統性で臨め 中国のCPTPP加盟申請と試される日本の外交戦略▼渡部恒雄◆権力闘争、改革への提言、そして趣味全開......政治家本の世界 人間味あふれる書籍を味読する▼urbansea◆下院選挙に見る「ロシア型民主主義」の形▼佐藤 優◆'非'立憲的な日本人──憲法の死文化を止めるためにすべきこと▼境家史郎◆新型コロナ最前線に立つ神奈川県知事が描く提言 パンデミック有事新法▼黒岩祐治◆日本のデジタル化政策は必ずしも失敗ではなかった▼村井 純◆自治体DXはどこで間違うのか踏まえるべき前提と成功のための考え方▼山形巧哉◆文教政策と省庁関係からDXとデジタル庁の今後までなぜ経産省は教育に乗り出したのか▼浅野大介/聞き手:井上義和◆14億人が注目する「IP」とは何か? 中国が熱狂する知的財産権ビジネスと独自のオタク文化▼古市雅子◆白鵬の14年 栄光と意図せぬ対立▼能町みね子《好評連載》●琉球切手クロニクル【第12回】沖縄全逓の抵抗▼与那原 恵●炎上するまくら【第60回】僕たちはいかに禿げるか▼立川吉笑●冒険の断章【第29回】栗城史多という人物の転落▼角幡唯介●地図記号のひみつ【第19回】今の地図にも相模・武蔵の国境▼今尾恵介《連載小説》●任?楽団【第10回】▼今野 敏●馬上の星──小説 馬援伝 【第8回】▼宮城谷昌光●南洋のエレアル【第10回】▼中路啓太

2021/11/18 刊行

-

電子書籍

中公DD 土地と家と日本人

井上章一/松尾弘/平山洋介/笠松美香/野澤千絵/葉上太郎 著

(目次より)●遊牧民と農耕民の世界史から振り返る日本人が引き継いだ封建的精神「一所懸命」井上章一●自由な私的所有が招いた都市と農村のアンバランス法と歴史から読み解く日本の土地概念松尾 弘●庶民の夢だった「マイホーム」老々相続の現実と求められる流動化政策平山洋介●大きく変化する若者の「家」家族の「安住の場」から「交流の場」「資産」へ笠松美香●空き家・所有者不明土地問題の現在住まいの終活をいかに進めるか野澤千絵●〔ルポ〕空き家大国の現場を歩く人口流出と分断が廃屋列島を生む葉上太郎

2021/11/18 刊行

-

電子書籍

人生の達人・堀文子の生き方

堀文子/中島良成 著

100歳で没するまで、現役の画家として絵筆をとり続けた堀文子。「群れない、慣れない、頼らない」をモットーとし、感動する物だけを描き続けた生涯と作品の背景を、印象深い堀の言葉とともに紹介する。画業を30年にわたって支えてきた美術商・中島良成だけが知る堀文子の素顔。黒柳徹子インタビュー「堀先生の思い出」も収録する。

2021/11/18 刊行

-

電子書籍

古代中国の24時間

秦漢時代の衣食住から性愛まで

柿沼陽平 著

始皇帝、項羽と劉邦、曹操ら英雄が活躍した古代の中国。二千年前の人々はどんな日常生活を送っていたのか。気鋭の中国史家が文献史料と出土資料をフル活用し、服装・食卓・住居から宴会・性愛・育児まで、古代中国の一日24時間を再現する。口臭にうるさく、女性たちはイケメンに熱狂、酒に溺れ、貪欲に性を愉しみ……。驚きに満ちながら、現代の我々ともどこか通じる古代人の姿を知れば、歴史がもっと愉しくなる。

2021/11/18 刊行

-

電子書籍

沖縄・奄美の小さな島々

カベルナリア吉田 著

リゾート開発、映画やテレビドラマの撮影、米軍基地、尖閣諸島……本土との関わりや政治・外交の狭間の中で揺れ動き、大きく変動しているのは沖縄本島だけではない。瀬底、多良間、鳩間等の小さな島から奄美までを歩き回り、現地の人たちと触れあうことによって、「癒し」や「美ら海」だけではない南の島の素顔を伝える。島は本来あるべき姿から逸脱しつつあるのではないか。そして、変わりゆく島の姿は日本全体の縮図かもしれない……。

2021/11/12 刊行

-

電子書籍

アケメネス朝ペルシア― 史上初の世界帝国

阿部拓児 著

2500年前、アジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸にまたがる「史上初の世界帝国」として君臨したアケメネス朝ペルシア。エジプト侵攻やペルシア戦争など征服と領土拡大をくり返し、王はアフラマズダ神の代行者として地上世界の統治に努めた。古代オリエントで栄華を極めるも、アレクサンドロス大王によって滅ぼされ、220年の歴史は儚く幕を閉じた。ダレイオス1世ら9人の王を軸に、大帝国の全貌と内幕を描き出す。

2021/11/12 刊行