ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 2550~2565件表示

-

単行本

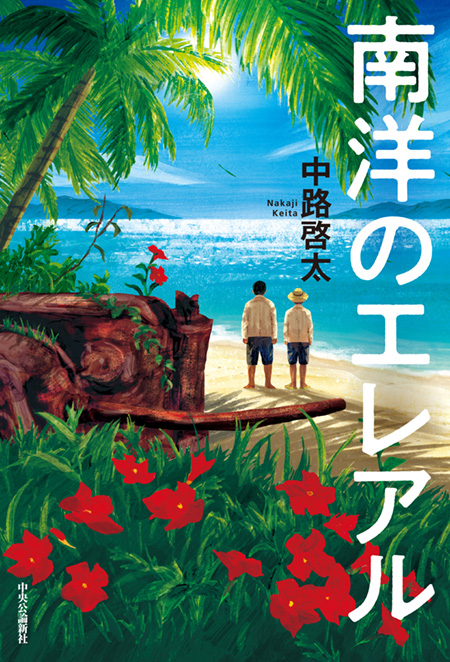

南洋のエレアル

中路啓太 著

太平洋戦争さなかの昭和17年。日本統治下のパラオ・コロール島。小学校教員である宮口恒昭の長男・智也はある事件をきっかけに、パラオ人少年のシゲルと親友となった。だが、父の転勤で智也も隣島へ転校することに。二年が過ぎ偶然再会したふたりは喜び合うが、戦争の冷たく暗い影は、この長閑な南の島々にも迫っていた――。時は流れ、昭和63年末。パラオ共和国独立準備で訪日したシゲルは、天皇の容体悪化が報じられる中、戦後すぐ消息が途絶えた宮口家の人々を捜しはじめるのだが……。日本人とパラオ人の歴史と心の交流、戦争の悲惨さ、そして日本人の未来(エレアル)を問う、感動長篇。

2022/11/21 刊行

-

中公新書

古代オリエント全史

エジプト、メソポタミアからペルシアまで4000年の興亡

小林登志子 著

西はナイル河、北は黒海、東はインダス河、南はアラビア海に囲まれた地域がオリエントである。この地には人類初の文明が誕生し、諸民族が行き来し、数多の王国が栄え滅びていった。シュメルやバビロンを擁したメソポタミア、象形文字や太陽神信仰など独自の文明が発達したエジプト、鉄器を生んだアナトリア、これらに興った国々が激突したシリア、そして東の大国ペルシア......。4000年に及ぶ時代を巨細に解説する。

2022/11/21 刊行

-

中公新書

田中耕太郎―闘う司法の確立者、世界法の探究者

牧原出 著

戦前、論壇人、東大教授として大学自治を守ろうとした田中耕太郎。戦後は文相に就き教育基本法制定に尽力。復古主義・共産主義を排し新憲法を強く支持した。参院議員を経て最高裁長官就任後は10年の在任中、松川・砂川事件など重要判決を主導、「反動」と誹られながらも脆弱だった司法権を確立。退任後は国際司法裁判所判事に選出される。激動の時代、学界・政界・司法の場で奮闘し戦後日本を形作ったカトリックの自由主義者の生涯。

2022/11/21 刊行

-

中公新書

日本史を暴く

戦国の怪物から幕末の闇まで

磯田道史 著

歴史には裏がある。古文書を一つずつ解読すると、教科書に書かれた「表の歴史」では触れられない意外な事実が見えてくる。明智光秀が織田信長を欺けた理由、信長の遺体の行方、江戸でカブトムシが不人気だった背景、忍者の悲惨な死に方、赤穂浪士が「吉良の首」で行った奇妙な儀式、漏洩していた孝明天皇の病床記録......。古文書と格闘し続ける著者が明らかにした、戦国、江戸、幕末の「歴史の裏側」がここにある。

2022/11/21 刊行

-

中公新書

孫子―「兵法の真髄」を読む

渡邉義浩 著

二千年以上にわたり読み継がれてきた兵法と戦略の名著『孫子』。この古典を整理し、最も重要な注釈を付したのが三国志の英雄・曹操だ。本書は最初に、孫武と孫?のどちらが著者かという成立の謎に挑む。そして曹操の解釈を踏まえて、合理性・先進性・実践性・普遍性という四つの特徴から読み解く。『孫子』が見抜いた、戦争や組織の本質は今の時代にどう生かせるか。巻末に『孫子』全十三篇の現代語訳を収録。

2022/11/21 刊行

-

中公新書

行動経済学の処方箋

働き方から日常生活の悩みまで

大竹文雄 著

日々の暮らしや仕事の課題、さらには大きな社会問題まで、その解決策は行動経済学にある。急速に普及したテレワークで生産性を上げるには? 新型コロナウイルス感染症対策と経済活動を両立させる方策とは? 偏見や思い込みへの対応は? 最低賃金の引き上げは所得向上につながる? 目の前に立ちはだかる大小の課題に、私たちが何気なく行ってしまう〝非〟合理な選択に、最新の経済理論を駆使して処方箋を示す。

2022/11/21 刊行

-

中公新書

奈良時代

律令国家の黄金期と熾烈な権力闘争

木本好信 著

平城京への遷都で幕を開けた奈良時代。律令体制の充実期で、台頭する藤原氏はその立役者だった。唐の文物が輸入され、国際色豊かな天平文化も花開く。他方で長屋王の変、藤原広嗣の乱、恵美押勝の内乱など政変が相次ぎ、熾烈な権力闘争が繰り広げられた。飢饉や疫病にも襲われる。仏教を重んじ、遷都を繰り返した聖武天皇、その娘で道鏡の重用など混乱も招いた孝謙(称徳)天皇の治世を軸に、政治と社会が激動した時代を描く。

2022/11/21 刊行

-

C★NOVELS

台湾侵攻7

首都侵攻

大石英司 著

時を同じくして、土門率いる水機団と“サイレント・コア”部隊、そして人民解放軍の空挺兵が台湾に降り立った。戦闘の焦点は台北近郊、少年烈士団が詰める桃園国際空港エリアへ――!

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

カラスは言った

渡辺優 著

「横山さん、第一森林線が突破されました。至急連絡をください」世の中から距離を取っていた僕と、事件の渦中にいるカラス。追われるまま向かった先には、刺激点で危険で、でも、ちょっと楽しい世界が広がっていた。そして旅の終着点で、僕を待っているものは?

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

台湾侵攻7

首都侵攻

大石英司 著

日本は台湾防衛への参戦を決定した。台湾軍ならびに陸海空の自衛隊が協力して行われた“玉山作戦”によって、水陸機動団が台湾南部に上陸。水機団の指揮を執るのは土門康平陸将補、土門が率いる“サイレント・コア”部隊も台湾上陸を果たした。その頃、台湾北部の桃園国際空港エリアには、国民中学の生徒たちで編制された少年烈士団が詰めており、土嚢を積んだ防塁陣地の構築に駆り出されていた。そこに現れたのは、中国人民解放軍の輸送機の大編隊で運ばれてきた空挺兵の第一波であった……。自衛隊参戦で揺らぐ戦線を描く白熱のシリーズ第七巻!目次プロローグ第一章 オブザーバー第二章 桃園国際空港第三章 襲撃者第四章 若草物語第五章 瓦割り作戦第六章 試作兵器第七章 歩戦共同戦術第八章 民間軍事会社エピローグ

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

南洋のエレアル

中路啓太 著

太平洋戦争さなかの昭和17年。日本統治下のパラオ・コロール島。小学校教員である宮口恒昭の長男・智也はある事件をきっかけに、パラオ人少年のシゲルと親友となった。だが、父の転勤で智也も隣島へ転校することに。二年が過ぎ偶然再会したふたりは喜び合うが、戦争の冷たく暗い影は、この長閑な南の島々にも迫っていた――。時は流れ、昭和63年末。パラオ共和国独立準備で訪日したシゲルは、天皇の容体悪化が報じられる中、戦後すぐ消息が途絶えた宮口家の人々を捜しはじめるのだが……。日本人とパラオ人の歴史と心の交流、戦争の悲惨さ、そして日本人の未来(エレアル)を問う、感動長篇。

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

樋口一葉赤貧日記

伊藤氏貴 著

貧乏なのに、紙幣の顔。生まれは裕福、晩年は借金三昧。いくら稼ぎ、いくら借り、何を買い、何を思ったのか?金銭事情で読み解く、日本初の女性職業作家の新しい姿。

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

行動経済学の処方箋

働き方から日常生活の悩みまで

大竹文雄 著

日々の暮らしや仕事の課題、さらには大きな社会問題まで、その解決策は行動経済学にある。急速に普及したテレワークで生産性を上げるには? 新型コロナウイルス感染症対策と経済活動を両立させる方策とは? 偏見や思い込みへの対応は? 最低賃金の引き上げは所得向上につながる? 目の前に立ちはだかる大小の課題に、私たちが何気なく行ってしまう〝非〟合理な選択に、最新の経済理論を駆使して処方箋を示す。

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

奈良時代

律令国家の黄金期と熾烈な権力闘争

木本好信 著

平城京への遷都で幕を開けた奈良時代。律令体制の充実期で、台頭する藤原氏はその立役者だった。唐の文物が輸入され、国際色豊かな天平文化も花開く。他方で長屋王の変、藤原広嗣の乱、恵美押勝の内乱など政変が相次ぎ、熾烈な権力闘争が繰り広げられた。飢饉や疫病にも襲われる。仏教を重んじ、遷都を繰り返した聖武天皇、その娘で道鏡の重用など混乱も招いた孝謙(称徳)天皇の治世を軸に、政治と社会が激動した時代を描く。

2022/11/21 刊行

-

電子書籍

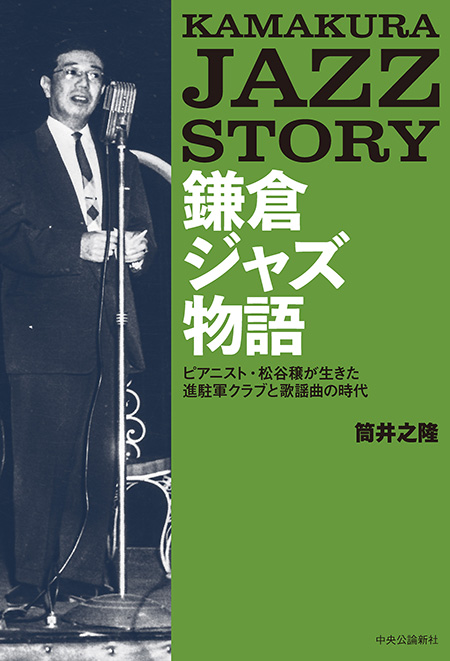

鎌倉ジャズ物語

ピアニスト・松谷穣が生きた進駐軍クラブと歌謡曲の時代

筒井之隆 著

鎌倉にジャズの灯をともしたピアニスト・松谷穣。彼は由比ヶ浜の小さな米軍クラブ「リビエラ」を振り出しにピアニスト、歌手として戦後のジャズ界を渡り歩く。藝大時代の友人・藤山一郎の伴奏をつとめ、後の米国アカデミー賞女優・ナンシー梅木を見出すなど、周囲にはいつもきら星の才能があった。やがて50代の転機を迎え、黎明期の歌謡界へ。キャンディーズ、山口百恵、堺正章、太田裕美らスターの卵たちは穣に歌のレッスンを受ける。優しすぎる人柄ゆえか裏方を愛したからか、活躍ぶりを知られてこなかった松谷穣の人生に光をあて、ジャズからポップスへと続く戦後音楽シーンの深層に迫る。

2022/11/21 刊行