ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 255~270件表示

-

電子書籍

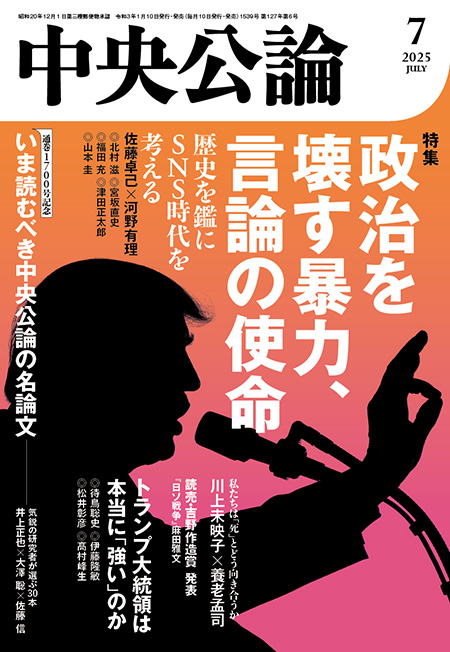

中央公論2025年7月号

中央公論編集部 編

ネットで拡散するデマや誹謗中傷、安倍晋三元首相の銃撃事件後もつづく政治家襲撃……日本政治の周辺で、煽動的な言論や暴力行為が目立つようになった。SNSで政治家の行動が容易に追える現代では、警護のハードルも上がっている。我々は言論の自由と民主主義をともに守れるのか。東京都議会議員選挙、参議院選挙が行われる「選挙の夏」を前に考える。(『中央公論』2025年7月号の電子化)== 特集 ==政治を壊す暴力、言論の使命◆〔対談〕歴史を鑑にSNS時代を考える政治の「野蛮化」に抗する論壇の役割▼佐藤卓己×河野有理◆強靭な言論空間の形成を危機管理と自由をいかに両立させるか▼北村 滋◆ハイブリッド化する攻撃参加政治家への暴力は戦後いかに変容したか▼宮坂直史◆リベラルなテロ対策へ選挙を脅かす襲撃事件と日本の要人警護▼福田 充◆商業利用される「怒り」SNSでの「対立」を「分断」に深めない知恵▼津田正太郎◆政治的分極化から「生産的な対立」へいま、危機にあるという〈公共〉のこと▼山本 圭=======【時評2025】●企業・団体献金とともに考えるべき政党助成のあり方▼境家史郎●「実質賃金」改善のために労使は何をすべきか▼渡辺 努●教育虐待による怒りを社会に向けないために▼河合香織== 特集 ==通巻1700号記念いま読むべき中央公論の名論文◆〔座談会〕「中庸」が困難な現代に1700冊から見いだす論壇誌の可能性▼井上正也×大澤 聡×佐藤 信◆国内政治5選政治論壇の参照点として▼佐藤 信◆外交・国際情勢5選外交における中庸の模索▼井上正也◆社会・文化5選知的中間層の夢▼大澤 聡== 特集 ==トランプ政権の深層◆理念、利益、制度で読み解く「朝令暮改」トランプ大統領は本当に「強い」のか▼待鳥聡史◆脅しにあわてる必要はない経済安全保障の地政学と日本の茨の道▼伊藤隆敏◆比較優位、生産シフト、関税と数量割当経済学から見たトランプ関税▼松井彰彦◆『ヒルビリー・エレジー』を読み解くヴァンス米副大統領が創出した神話の力▼髙村峰生=======◆〔対談〕都市化が進んだ、この現代に私たちは、「死」とどう向き合えばよいのでしょうか▼川上未映子×養老孟司◆〔ルポ〕日韓台の外国人労働者争奪戦が始まる日本見限るベトナム人技能実習生▼澤田晃宏== 第26回 読売・吉野作造賞 発表 ==受賞作『日ソ戦争』麻田雅文選評 猪木武徳/北岡伸一/山内昌之/白石 隆/吉川 洋/村岡彰敏/安部順一===================【シリーズ昭和100年】●時刻表100年の歩み――植民地、戦争と高度成長、民営化、そしてデジタル化▼原 武史《好評連載》●ことばの変化をつかまえる【第4回】▼水野太貴●皇室のお宝拝見【第16回】▼本郷和人●炎上するまくら【第103回】▼立川吉笑《連載小説》●ジウ The Next 【第2回】▼誉田哲也

2025/06/10 刊行

-

単行本

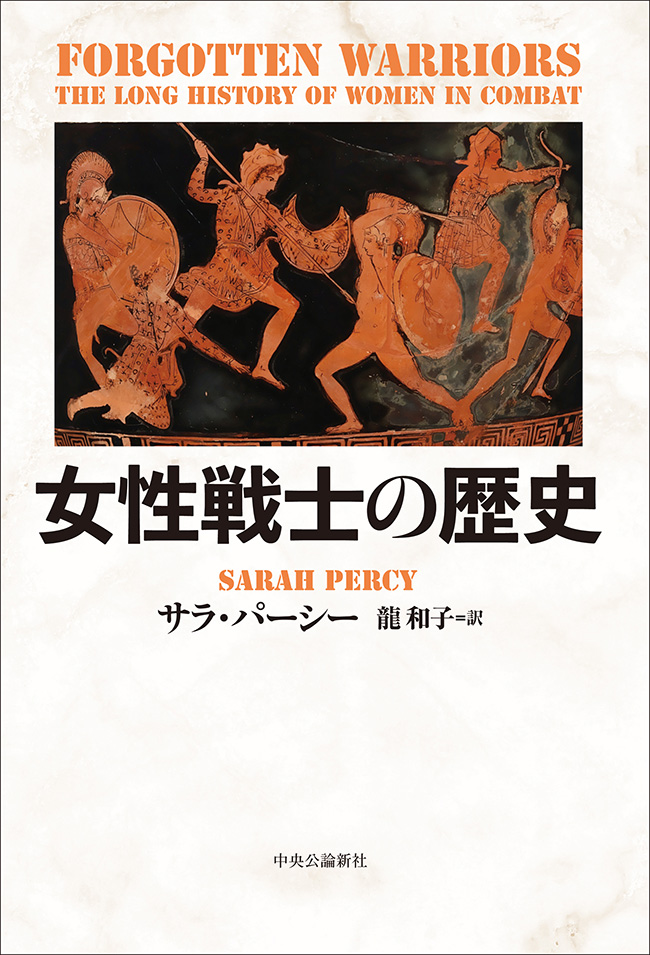

女性戦士の歴史

サラ・パーシー 著/龍和子 訳

古今東西を通じて、独立や革命のために、様々な形で戦ってきた多くの女性とその勇猛な戦闘を描く。近代化の過程で変質してきた女性の戦い方と処遇を歴史的背景から分析。唯一無二の女戦士列伝

2025/06/09 刊行

-

中公新書ラクレ

2030―2040年 医療の真実

下町病院長だから見える医療の末路

熊谷賴佳 著

高齢者医療を支えてきた中規模病院が、次々に破綻している。コロコロと変わる厚労省の政策に翻弄され、著者の病院も一時は破綻寸前まで追い込まれた。本書は、高齢化した下町の病院長だからこそ見える医療の過酷な実態を明らかにし、この国の医療と介護をダメにした原因を指摘。日本の医療崩壊を大胆に予測する。あと5年で行き場のないお年寄りが街に溢れることになる。地獄を回避したいなら、いまが最後のチャンスだ。

2025/06/09 刊行

-

電子書籍

2030―2040年 医療の真実

下町病院長だから見える医療の末路

熊谷賴佳 著

高齢者医療を支えてきた中規模病院が、次々に破綻している。コロコロと変わる厚労省の政策に翻弄され、著者の病院も一時は破綻寸前まで追い込まれた。本書は、高齢化した下町の病院長だからこそ見える医療制度の過酷な実態を明らかにし、この国の医療と介護をダメにした原因を指摘。日本の医療崩壊を大胆に予測する。あと5年で行き場のないお年寄りが街に溢れることになる。地獄を回避したいなら、いまが最後のチャンスだ。

2025/06/09 刊行

-

電子書籍

植物の〈見かけ〉はどう決まる

塚谷裕一 著

花の色、葉の形、茎の長さなど植物の「見かけ」はどのように作られているのか。種の多様性はどうして生まれるのか。「遺伝子による制御」という視点から、疑問が解明されつつある。その鍵を握るのが、突然変異体の研究である。栽培品種作出にも重要なこの研究は、新材料アラビドプシス(和名シロイヌナズナ)を得て世界的ネットワークへと拡大した。野外研究とバイオテクノロジーの融合が生んだ遺伝子解析最前線の息吹を生き生きと伝える。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

カラー版

スキマの植物図鑑

塚谷裕一 著

街を歩けば、アスファルトの割れ目、電柱の根元、ブロック塀の穴、石垣など、あちこちのスキマから芽生え、花開いている植物が見つかる。一見、窮屈で居心地の悪い場所に思えるが、こうしたスキマはじつは植物たちの「楽園」なのだ。タンポポやスミレなど春の花から、クロマツやナンテンなど冬の木まで、都会のスキマで見つけられる代表的な植物110種をカラーで紹介。季節の植物図鑑として、通勤通学や散策のお供に。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

ドビュッシー

想念のエクトプラズム

青柳いづみこ 著

印象主義という仮面の下に覗くデカダンスの黒い影。従来のドビュッシー観を一新し、その悪魔的な素顔に斬り込んだ画期的評伝。〈解説〉池上俊一

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

カラー版

スキマの植物の世界

塚谷裕一 著

スキマには植物が満ちている。駅のホームのはじっこ、ビルの窓枠、車道の割れ目……。「なんでこんなところに?」と思うような場所にも旺盛に成長している。じつは植物たちにとってスキマは窮屈な住みかなどではなく、のびのびと暮らせる「楽園」なのだ。タンポポやミズヒキなど身近な植物から、ケヤキやポプラなど意外な植物、さらに里山や海辺、高山植物まで、百種類以上のスキマ植物をカラーで紹介。散歩のお供にぜひ。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

日英開戦への道

イギリスのシンガポール戦略と日本の南進策の真実

山本文史 著

「大東亜戦争(太平洋戦争)」については主に「日米開戦」に至る過程に焦点があてられ、真珠湾攻撃より早く始まった日本とイギリスの開戦への経緯は等閑視されている。本書は、まず、イギリスがシンガポール海軍基地建設し、ワシントン軍縮条約、日英同盟が破棄された1920年代以降の、日英の南洋における利権の対立を分析する。英連邦(イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア)では、日本によるシンガポール陥落や東洋艦隊の壊滅は、イギリス帝国史上最大級の恥辱的出来事とされ、「失敗の原因」を探るという観点から「イギリス『シンガポール戦略』の失敗」に関して大きな関心が、戦後直後から現在にいたるまで、持たれている。本書は、イギリスの南洋政略と当時の日英のシーパワーのバランス、日本の南進策の実態、陸海軍の対英米観の相異の変質を明らかにしながら、日英開戦に至った経緯をグランド・ストラテジー(大戦略)の観点から検証する目次序章 「シンガポール戦略」「ジェリコ・リポート」「シンガポール戦略」の起源シンガポール基地建設案の採用とその後センバーワン海軍基地縮小される基地計画政権交代とシンガポール海軍基地建設開始と引き伸ばされる建設期間対自治領政策から対日戦略へ帝国両端での脅威シンガポール海軍基地の開港「シンガポール要塞」の実情約束の履行開戦「プリンス・オブ・ウェールズ」撃沈シンガポール陥落第一章 太平洋のバランス・オブ・パワーワシントン会議に向けた海軍の準備ワシントン会議に向けた陸軍の準備ワシントン会議に向けた日英の基本方針ワシントン海軍軍縮条約第一九条陸軍の反対新たなるバランス・オブ・パワーの成立帝国国防方針帝国国防方針改定ジュネーヴ会議ロンドン軍縮会議に向けてロンドン会議への基本姿勢おわりに――「シンガポール戦略」と日本海軍第二章 海軍軍縮体制の終焉ロンドン会議と統帥権干犯問題満洲事変と第一次上海事変海軍軍縮の終焉と第一九条おわりに第三章 世論の受け止め――一九二〇年代基地との最初の遭遇関東大震災とその後労働党による一時休止シンガポール海軍基地をめぐる日英の外交協力シンガポール海軍基地と一九二〇年代の論客たちおわりに――一九二〇年代の言論空間におけるシンガポール海軍基地第四章 世論の受け止め――一九三〇年代「一九三五~六年の危機」未来戦記とシンガポール海軍基地反英論の盛り上がりとシンガポール海軍基地頂点を迎える反英論池崎忠孝『新嘉坡根拠地』おわりに――一九三〇年代の言論空間におけるシンガポール海軍基地第五章 一九三六年の南進策の再検討南進策の浮上「帝国国防方針」の改定南進策の主唱者たちおわりに――一九三六年の南進論第六章 マレー・シンガポール攻略「作戦計画」の起源と進化作戦計画なき「作戦計画」マレー・シンガポール攻略作戦の起源井本熊男の南洋視察旅行「マレー・シンガポール攻略作戦」作戦計画の進化おわりに――「作戦計画」の持つ意味とは?第七章 欧州戦争の衝撃と南進欧州戦争と日本おわりに――一九四〇年の南進論第八章 大戦略なき開戦戦争への躊躇――一九四一年春独ソ戦開戦前夜の状況独ソ戦の衝撃戦争への道おわりに――対英戦争から対米戦争への拡大第九章 シンガポール攻略に向けた準備の完成シンガポール攻略に向けた準備おわりに

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

能を考える

山折哲雄 著

「判官びいき」とは?「翁」とは誰か? 谷崎、折口、和辻、柳田などの研究を手掛かりに能に潜む精神性をみつめ直し、世阿弥の企図や芸能の原点・伝承について新たな視点で問い直す。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

ウィーン大学生フロイト

精神分析の始点

金関猛 著

神経学者として出発し、様々な学問との出会いや交流を経て、心の研究に至った経緯を第一級史料から描く。精神分析創始者の青年時代における「知への探求」の軌跡が明らかになる。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

キリスト教は「宗教」ではない

自由・平等・博愛の起源と普遍化への系譜

竹下節子 著

本来、「生き方マニュアル」として誕生した教えから、受難と復活という特殊性を通して「信仰」が生まれた。「宗教」として制度化したことで成熟し、広く世界に普及する一方で、様々な思惑が入り乱れ、闘争と過ちを繰り返すことにもなった。本書は、南米や東洋での普及やその影響を通じて、ヨーロッパ世界が相対化され、近代に向かう中で、「本来の教え」が普遍主義理念に昇華するまでの過程を、激動の世界史から解読する。

2025/05/30 刊行

-

電子書籍

悪魔崇拝とは何か

古代から現代まで

ルーベン・ファン・ラウク 著/藤原聖子 監修/飯田陽子 訳

2024年11月の情報TV番組(『ワイド!スクランブル』)で、チリの「悪魔の神殿」が取り上げられた。伝統的なカトリック教会(特に聖職者による子どもへの性的虐待)への不信が高まり、悪魔崇拝者が急増しているという内容だった。ただしこの教団では、実際に悪魔を崇拝しているわけではなく、「個人主義の象徴を悪魔としているにすぎない」と説明されていた。さらに、これはチリに限ったことではなく、2019年にはアメリカで「悪魔の神殿」が宗教団体として認定され、人工妊娠中絶を肯定していることから、中絶禁止に反対する人や性的少数者など、信者数は70万人以上に上ると番組は付け加えた。 この報道を観た人には、興味深いが、どういうことなのかさっぱりわからないと思う人が多かったのではないか。最近、悪魔崇拝の語がニュースに流れたもう一つの文脈はQアノンである。Qアノン陰謀論は、世界を牛耳る「ディープステート」は児童売春組織を運営する悪魔崇拝者だとしていた。つまり、子どもを性的に虐待するのは悪魔崇拝者だというイメージもアメリカに存在しているのである。このように報道は錯綜し、悪魔崇拝をいっそう謎めいたものにしている。 そのような謎を一気に解明してくれるのが本書である。なぜ「悪魔の神殿」は悪魔の実在を信じないというのに悪魔崇拝者を名乗るのか。なぜ悪魔は個人主義の象徴になったのか。なぜ悪魔崇拝は政治的にリベラルというイメージと恐ろしい秘密結社というイメージをともに引き起こすようになったのか。これらの疑問に対する答えはすべて本書の中にある。――監修者・藤原聖子 目 次 日本の読者のための序1章?キリスト教による悪魔崇拝の発明 間奏1?18世紀――サタン死す?2章?ロマン主義におけるサタンの復権 間奏2?ボードレール――サタンへの連祷3章?19世紀の対抗文化におけるサタン4章?ユイスマンスとその仲間たち5章?サタンのシナゴーグの正体6章?サタンのシナゴーグの正体――続・結 間奏3?19世紀の宗教的悪魔崇拝――事実かフィクションか?7章?20世紀への道のり8章?悪魔崇拝教会の始まりと苦難 間奏4?若者と悪魔崇拝――ヘビメタとネットのサタニズム 結 論 解 説 訳者あとがき

2025/05/30 刊行

-

単行本

残念な食卓

変わる家族、崩れる和食

岩村暢子 著

煮魚や和え物はほぼ“絶滅危惧種”で、白いご飯、味噌汁も減少の一途。「お子様ランチ」さながらワンプレートで食事をする大人に、果物やトーストを「硬い」からと嫌う子どもたち……。20年に及ぶ食卓調査が、個人の好みや都合を過剰なまでに尊重する“新しい家族”の姿を浮き彫りにする。『残念和食にもワケがある 写真で見るニッポンの食卓の今』に増補の上、改題。

2025/05/22 刊行

-

単行本

ジブリの戦後

国民的スタジオの軌跡と想像力

渡邉大輔 著

2025年6月に40周年を迎えるスタジオジブリ。本書は、宮﨑駿・高畑勲両監督をはじめ、鈴木敏夫や宮崎吾朗、米林宏昌等のキーパーソンに目配りしながら、「ジブリ」という一個のスタジオ=運動体のあり方を総体的にまとめる。また80年代に誕生したこの国民的スタジオが「戦後日本」=日本社会における「大きな物語の完成と解体」を体現することを示し、ジブリと(いう名の)戦後日本の半世紀の検討を通じて、ジブリと私たちの次の半世紀を模索することを目指す。東浩紀推薦。

2025/05/22 刊行