ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 1890~1905件表示

-

電子書籍

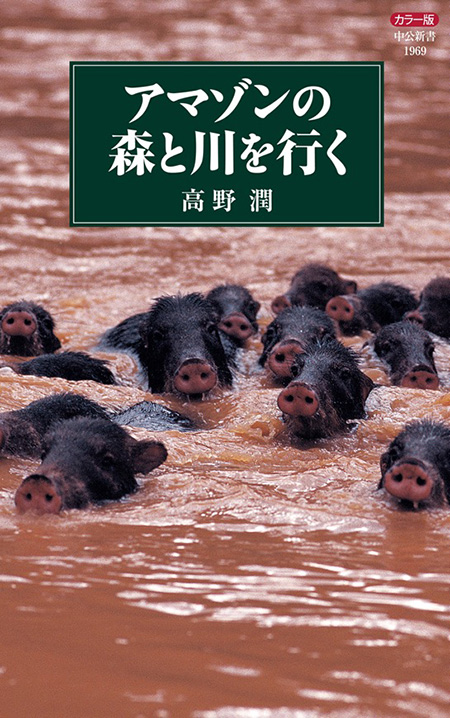

カラー版

アマゾンの森と川を行く

高野潤 著

人類に残された最後の秘境・アマゾン。カヌーに乗って幾日も川をさかのぼると、現代文明と隔絶した世界が広がる。ワニやアナコンダが日光浴し、チョウが舞う岸辺。一歩森に入れば、最大の肉食獣ジャガー、毒ヘビや大蛇、原因不明の風土病にも警戒しなければならない。危険なこの地に魅せられた著者は、三十年来、取材を続けてきた。アンデスから熱帯雨林まで、多様なアマゾンの植物、動物、人々を紹介。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

お伊勢参り

江戸庶民の旅と信心

鎌田道隆 著

千三百年以上の歴史をもつ「お伊勢さん」には、今なお全国から参詣客がやってくる。一般庶民の参詣が根付いた江戸時代、路銀いらずのおもてなし文化から、およそ六十年周期で発生した数百万規模の「おかげまいり」まで、日本中の庶民がいかにお伊勢参りに熱狂したかを、様々な史料が浮かび上がらせる。著者自身が、二十五年間にわたって実践したお伊勢参りの記録も収載した。街道の文化を再現する一冊。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

マッカーサー

フィリピン統治から日本占領へ

増田弘 著

連合国軍最高司令官として日本占領の責任者となり、日本人にとって最も印象深いアメリカ人の一人となったダグラス・マッカーサー。彼の考え方や行動を知ろうとしても、厚木飛行場に降り立ったとき以降を見ただけでは判明しないことが多い。本書では、父の代から関係の深いフィリピンとの関係、またコレヒドール島脱出時に同行した側近たちについて詳しく足跡を辿りながら、稀代の英雄の全貌を明らかにするものである。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

法と社会

新しい法学入門

碧海純一 著

社会においては個人の行動を規制し、秩序を維持していくことが不可欠であるが、これは主として「社会化」および「社会統制」という過程を通じて行なわれる。本書は、法を社会統制のための特殊な技術とみる立場からその社会的機能を論じ、法と他の文化領域――言語、神話、宗教、道徳などとの関係を明らかにする。古代社会や未開社会における社会秩序の問題にも考慮がはらわれており、従来の書とはやや異なった法学入門である。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

カラー版

新大陸が生んだ食物―トウモロコシ・ジャガイモ・トウガラシ

高野潤 著

カレーや肉じゃがなど、日々の献立に欠かせないジャガイモ、季節を感じさせるトウモロコシやカボチャ、激辛のトウガラシや魅惑のチョコレート……。これらはすべて中南米を原産とし、15世紀末以降、世界中に広まった新しい食物である。その「ふるさと」を訪ねると、味も形も色もユニークでバラエティーに富む原産種が栽培され、加工や調理にも工夫が凝らされていた。多彩な食物と人間の関係をカラー写真と文章でたどる。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

?外青春診療録控 本郷の空

山崎光夫 著

東大医学部を卒業後、父の診療所を手伝う森林太郎(?外)。それぞれの事情を抱えた患者たちの生と死に立ち会いながら、医療のあるべき姿を模索する。青年医の人間的成長を描く連作集。好評既刊『?外青春診療録控 千住に吹く風』の続編。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

幕末明治人物誌

橋川文三 著

幕末維新から日清・日露戦争を経て、明治の終焉へ……。吉田松陰、坂本龍馬、西郷隆盛から乃木希典、岡倉天心まで、激動の時代を生きた人物の思想と矛盾と葛藤を描く。歴史における敗者への想像力が息づく、出色の歴史人物論集。文庫オリジナル。解説・渡辺京二【目次】吉田松陰/維新前夜の男たち/西郷隆盛の革命性と反動性/明治的マキャベリスト/高山樗牛/乃木伝説の思想/岡倉天心の面影/蘆花断想/内村鑑三先生/小泉三申論/頭山満

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

続・東北―異境と原境のあいだ

河西英通 著

「遅れた東北」観は、どのように生まれ、どう変転を遂げたのか。本書は、史料を博捜して、大正から戦後にかけての、「後進性」脱却と国際化を指向した議論や政策を分析し、文学作品や学術書に描かれた東北像を検証する。戦時体制に組み込まれ、いつしか「異境」から「原境」へとイメージを移行する東北。戦後歴史学の「地域モデル論」が捉えきれなかった東北史のダイナミクスを照射し、日本史像のラディカルな転換をめざす。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

〈鬼子〉たちの肖像

中国人が描いた日本人

武田雅哉 著

古来、中国人は日本人をさまざまにイメージし、歴史書に記録し、絵画に描いてきた。そのなかには、荒唐無稽なものもあるが、驚くほど現実に近く詳細なものもある。本書では、かつて日本人が「倭」と呼ばれていた時代の歴史書や地理書から、明の時代に人々が使っていた日用の辞書、日清戦争前後に発行された絵入り新聞、現代の映画に至るまで、中国人による日本人=〈鬼子〉イメージの変遷をたどる。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

感染症の中国史

公衆衛生と東アジア

飯島渉 著

一九世紀末、列強に領土を蚕食されるなか、中国では劣悪な栄養・衛生状態、海外との交流拡大によって、感染症が猛威を振るう。雲南の地方病であったペストは、香港や満洲に拡大し、世界中に広がることになる。中国は公衆衛生の確立を迫られ、モデルを帝国日本に求める。本書は、ペスト、コレラ、マラリアなどの感染症被害の実態、その対応に追われる「東亜病夫」と称された中国の苦悩とその克服に挑む姿を描く。

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

小説作法

小島信夫 著

なぜ、小説を書くのか?書き続けるために本当に大切なこととは?そもそも、小説とは何なのか、何ができるのか――?常に現代文学の最前線を疾走し続けた作家が、これからの創作者に向けて伝える窮極のエッセンス。単著未収録のロングトークを中心に、文体論、作家の個性、絵画・美術といった他ジャンルとの比較など、長年にわたり発表してきた小説論を初めて精選。さらに巻末には、著者最晩年(2005)における保坂和志氏との伝説的対談「小説の自由」を収録。本書を読み終えた時、あなたの小説観は確実に何かが変わっている――。(文庫オリジナル/解説=保坂和志)【目次】Ⅰ 小説の文体(一つのセンテンスと次のセンテンス/『考え方』の藤森良蔵/わが精神の姿勢)Ⅱ 小説の新しさ(肉体と精神/日本文学とユーモア/私の小説作法/モデルとプライバシイ/抽象主義の作家たち/共通の心の場とは何か/摩擦音の如きグロテスク/私の考える「新しさ」ということ)Ⅲ 小説の論理(思想と表現/愚劣さについて)Ⅳ 小説と絵画(ゴッホの絵について/エドガー・ドガ/喜怒なきマスクの如く)Ⅴ 小説と芝居(小説と戯曲の間/小説と演劇/初めて戯曲を書いて)Ⅵ 小説と書簡(小説とは何か)Ⅶ トークより(私の小説・評論・芝居(1972)/我々と文学(1972)/カフカをめぐって(1983)/いかに宇野浩二が語ったかを私が語る(1985)/男の領域と女の領域のせめぎあい(1985)/そして小説は生き延びる(2000)/対談・小説の自由(2005)) 解説 保坂和志

2023/07/31 刊行

-

電子書籍

アートの値段

現代アート市場における価格の象徴的意味

オラーフ・ヴェルトハイス 著/陳海茵 訳

多くの人は、オークションに出品された有名な絵画の落札額に驚愕したり、困惑したりしたことが少なからずあるはずだ。なぜ人びとは困惑するのか? その根源には、値段が付けられる「プロセス」の不透明さがある。 本書では、アート市場という特殊な交換の場におけるゲームのルール、「意味の交換システム」の存在を明らかにする。そして、経済学的理論モデル、インタビュー、データ分析、さらに参与観察などの社会学的方法を用いて、その特徴を分析していく。 経済学では、商品の値段は単なる値だが、それは芸術家とその作品に「象徴的意味(信頼・名声など)」をもたらすだけでなく、アート市場の根幹をなすものでもあるのだ。◆目次 まえがき 序章 イントロダクション――アートの価格は単なる数字ではない―― 1章 アート市場の構造――芸術はいかに商品化されるのか―― 2章 意味の交換――支援と感謝の気持ちを交換する―― 3章 後援者VS便乗者――ギャラリーとオークションはなぜ相容れないのか―― 4章 価格の決定要因――統計分析からみるアートの諸要素と価格の関係性―― 5章 値付けの技術――ディーラーは実際にどのように価格をつけるのか―― 6章 価格の物語――価格はどのように正当化されるのか―― 7章 価格の象徴的意味――価格に込められた意味を読み解く―― 8章 結 論――価格が私たちに語りかけること―― 付録A/インタビュー質問票 付録B/インタビューサンプルの解説 付録C/美術品価格の記録 付録D/美術品価格のマルチレベル分析 参考文献 索引

2023/07/31 刊行

-

単行本

日本で軍事を語るということ

軍事分析入門

高橋杉雄 著

ロシアによるウクライナ侵攻が露わにした「大国間大戦争」時代の到来。日本周辺では、北朝鮮が核・ミサイル開発を進め、中国は急速に軍事力の近代化を行うなど、安全保障環境が厳しさを増している。防衛費の大幅な増額が決まるなか、それが有効に使われているのか検証するためにも、軍事に関する知識が必要になっている。日本の防衛政策の第一人者による、軍事を理解するための入門書。

2023/07/24 刊行

-

単行本

キーウの遠い空

戦争の中のウクライナ人

オリガ・ホメンコ 著

2022年2月24日。ロシアの侵攻が始まったあの日から私たちの生活は一変した。キーウに生まれ育ち、日本で博士号を取得したウクライナ人の著者が、戦争下で見たこと、考えたことを綴る。

2023/07/24 刊行

-

電子書籍

キーウの遠い空

戦争の中のウクライナ人

オリガ・ホメンコ 著

2022年2月24日。ロシアの侵攻が始まったあの日から、私たちの生活は一変した。戦争の予感、避難生活の現実、引き裂かれた家族、ロシアの友人への思い……。キーウに生まれ育ち、日本で博士号を取得したウクライナ人の著者が、戦争下で見たこと、考えたことを綴る。

2023/07/24 刊行