ホーム > 検索結果

フリーワード:キリスト教 を含む書籍一覧

全93件中 30~45件表示

-

電子書籍

若い読者のための世界史

改訂版

エルンスト・H・ゴンブリッチ 著/中山典夫 訳

歴史は「昔、むかし」の物語。さあ今から昔話をはじめよう――。『美術の物語』の著者がやさしく語りかけるように、時代を、出来事を、そこに生きた人々を活写する。ネアンデルタール人の登場から自ら体験した第二次大戦まで。一九三六年の初版刊行から半世紀を経て復刊されて以来、各国で読みつがれてきた“物語としての世界史”の古典。文庫上下巻を合本とし、最新版を参照して訳文を見直した、待望の改訂版。目次1 「昔、むかし」2 偉大な発明者たち3 ナイル川のほとり4 日月火水木金土5 唯一の神6 だれもが読める文字7 英雄たちの時代8 けたちがいの戦争9 小さな国のふたつの小さな都市10 照らされた者と彼の国11 大きな民族の偉大な教師12 偉大なる冒険13 新しい戦い14 歴史の破壊者15 西方世界の支配者16 よろこばしい知らせ17 帝政のローマ18 嵐の時代19 星夜のはじまり20 アッラーの神と預言者ムハンマド21 統治もできる征服者22 キリスト教の支配者23 気高く勇敢な騎士24 騎士の時代の皇帝25 都市と市民26 新しい時代27 新しい世界28 新しい信仰29 戦う教会30 おぞましい時代31 不幸な王としあわせな王32 その間に東欧で起こったこと33 ほんとうの新しい時代34 暴力による革命35 最後の征服者36 人間と機械37 海の向こう38 ヨーロッパに生まれたふたつの国39 世界の分配40 わたし自身が体験した世界史のひとこま

2022/10/21 刊行

-

電子書籍

人類史の精神革命

ソクラテス、孔子、ブッダ、イエスの生涯と思想

伊東俊太郎 著

哲人ソクラテス、聖人孔子、覚者ブッダ、預言者イエス。前五世紀以降、四人の始祖の思索と行動により、哲学と普遍宗教が生まれた。「精神革命」という人類史における大転換期である。ギリシアで哲学が誕生、中国で儒教が成立、インドで仏教が勃興、イスラエルでユダヤ教とキリスト教が形成。なぜ東西の地で同時並行的に、思想の変革が起きたのか? 原典をふまえ、平易な筆致によって克明に描出。この人類史の謎と意義を解明する。

2022/10/07 刊行

-

中公新書

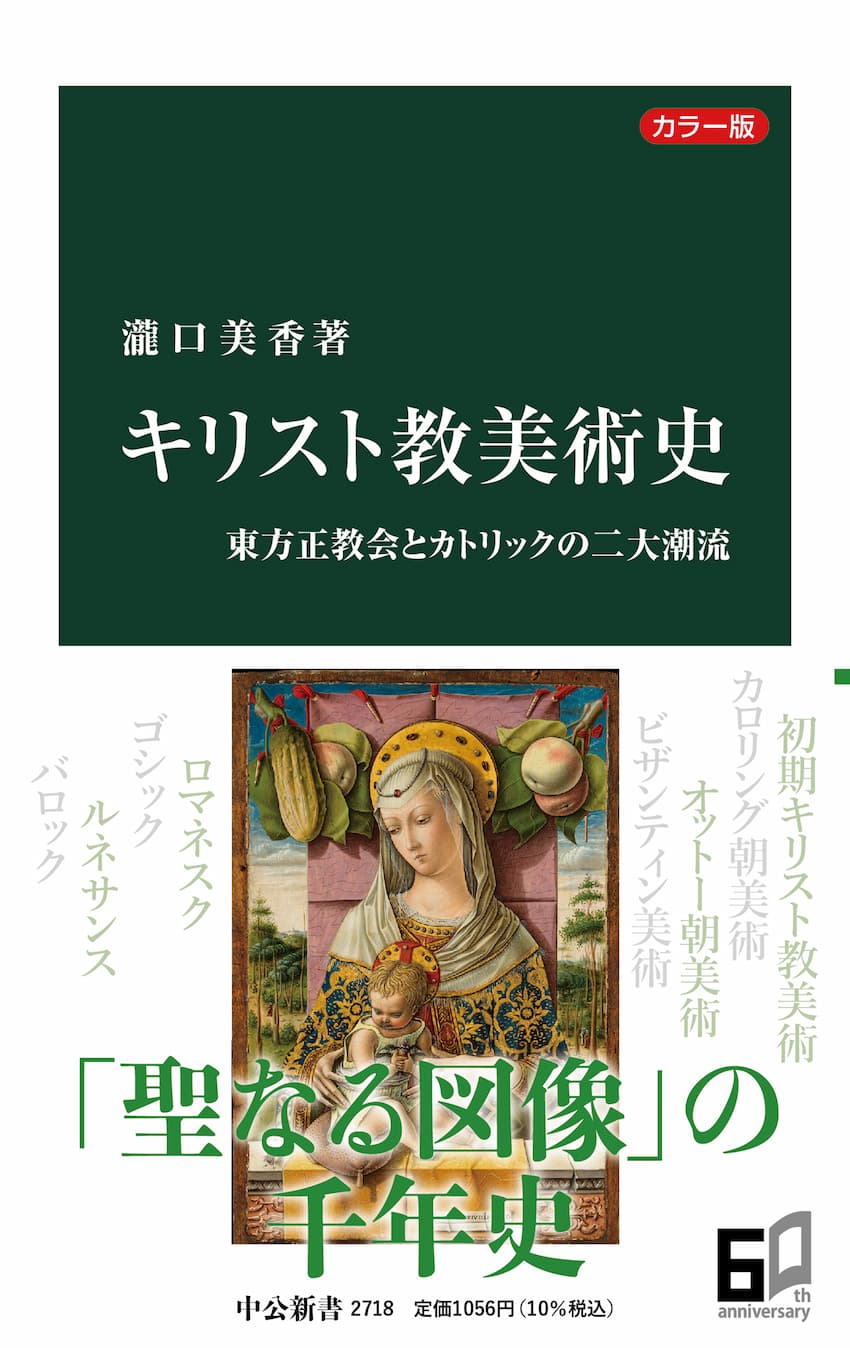

カラー版

キリスト教美術史

東方正教会とカトリックの二大潮流

瀧口美香 著

ローマ帝国時代、信仰表明や葬礼を目的として成立したキリスト教美術。四世紀末に帝国は東西分裂し、やがて二つの大きな潮流が生まれる。一方は、一〇〇〇年にわたって不変の様式美を誇ったビザンティン美術。他方は、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックと変革を続けたローマ・カトリックの美術である。本書は、壮大なキリスト教美術の歴史を一望。一〇〇点以上のカラー図版と共に、その特徴と魅力を解説する。

2022/09/20 刊行

-

中公選書

人類史の精神革命

ソクラテス、孔子、ブッダ、イエスの生涯と思想

伊東俊太郎 著

哲人ソクラテス、聖人孔子、覚者ブッダ、預言者イエス。前五世紀以降、四人の始祖の思索と行動により、哲学と普遍宗教が生まれた。「精神革命」という人類史における大転換期である。ギリシアで哲学が誕生、中国で儒教が成立、インドで仏教が勃興、イスラエルでユダヤ教とキリスト教が形成。なぜ東西の地で同時並行的に、思想の変革が起きたのか? 原典をふまえ、平易な筆致によって克明に描出。この人類史の謎と意義を解明する。

2022/09/08 刊行

-

中公新書

最後の審判

終末思想で読み解くキリスト教

岡田温司 著

世界の終末に神が人類を裁く「最後の審判」。キリストが再臨して、天国で永遠の命をあずかる者と地獄へ堕ちて永遠の苦しみを課される者を振り分けるとされる。西洋の人々にとって、希望の光であると同時に恐怖の源でもあった。本書は、このキリスト教の重要主題をわかりやすく解説する。死後の世界はどうイメージされたか。罪は誰が裁き、どんな罰が与えられたか。裁きに正義はあったか――。多くの図版とともに読み解く。

2022/07/20 刊行

-

電子書籍

中国哲学史

諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで

中島隆博 著

春秋戦国時代に現れた孔子や老子ら諸子百家に始まり、朱子学と陽明学に結実したのち、西洋近代と対峙するなかで現代の儒教復興に至る中国哲学。群雄割拠から統一帝国へ、仏教伝来、キリスト教宣教、そして革命とナショナリズム。社会変動期に紡がれた思想は中国社会の根幹を形づくった。本書は中国3000年の叡智を丹念に読み解き、西洋を含めた世界史の視座から、より深い理解へと読者をいざなう。新しい哲学史への招待。

2022/04/15 刊行

-

中公新書

中国哲学史

諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで

中島隆博 著

春秋戦国時代に現れた孔子や老子ら諸子百家に始まり、朱子学と陽明学に結実したのち、西洋近代と対峙するなかで現代の儒教復興に至る中国哲学。群雄割拠から統一帝国へ、仏教伝来、キリスト教宣教、そして革命とナショナリズム。社会変動期に紡がれた思想は中国社会の根幹を形づくった。本書は中国3000年の叡智を丹念に読み解き、西洋を含めた世界史の視座から、より深い理解へと読者をいざなう。新しい哲学史への招待。

2022/02/21 刊行

-

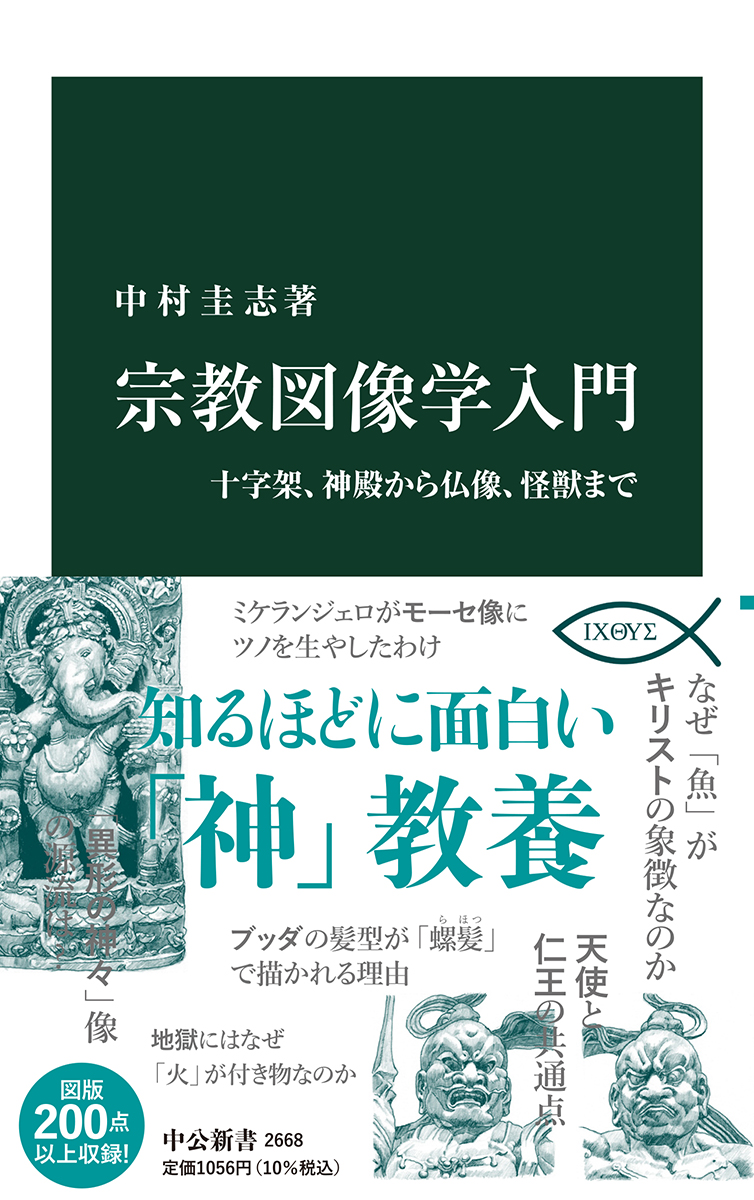

電子書籍

宗教図像学入門

十字架、神殿から仏像、怪獣まで

中村圭志 著

十字架、仏像、モスク、曼荼羅、地獄絵図、神話の神々、竜――。シンボルマークや聖なる空間、絵画、彫刻、映画などによって形成された「イメージ」は、教義と並ぶ宗教の重要な特徴だ。それを分析する技法が宗教図像学である。本書では、ユダヤ教、キリスト教、仏教をはじめ、世界の主な宗教の図像学的知識を一挙解説。「天界の王族」「聖なる文字」などのトピックごとに、奥深い宗教文化の魅力を余すことなく紹介する。

2022/02/11 刊行

-

電子書籍

中央公論2022年2月号

== 特集 ==もがく大学 再生の道◆オンライン授業の活用、国際化、地方創生……トップが語るアフターコロナの大学論▼花岡正樹◆友人との?がり、少人数制の“濃い”授業大学生が今本当に望んでいることは?▼室橋祐貴◆コロナ禍の大学保健管理自殺率増加と遠隔診療という希望▼布施泰子◆検討会議委員による検証と提言大学入試改革の迷走から何を学ぶか▼末冨 芳◆共通テスト元年、コロナ禍……事態急変に翻弄される高校生と教員たち▼倉部史記=======【時評2022】 ●人権外交の時代▼井上正也●「どこでもドア」と3D空間▼坂井豊貴●文系研究者と企業をつなぐ仕掛け▼小川さやか◆〔追悼〕中根千枝覚悟と背中合わせの自由を生きた彼女▼河合香織◆指導者を嗤う日本への提言今の政治に足りぬもの義理と人情とやせ我慢▼松井孝治◆現代中国と少数民族【第2回】「最も漢化が進んだ少数民族」 チワン族の過去と現在▼安田峰俊◆ソ連崩壊から30年 米国の甘さがウクライナの危機を増幅する▼佐藤 優◆メルケル後のドイツ政治のゆくえショルツ政権の課題を問う▼岩間陽子== 特集 ==宗教の居場所、死生観のゆくえ◆〔鼎談〕日本人は何を宗教に求めているのかグリーフケア・科学・スピリチュアル▼島薗 進×大谷栄一×岡本亮輔◆宗教2世問題とは何か当事者の立場と、研究者としての立場から▼横道 誠◆仏教・キリスト教・イスラム教 三大宗教の死生観現代の「疎外」と古典世界への「郷愁」▼中村圭志◆御先祖様と日本人近現代史から見た墓と弔い▼問芝志保=======◆Tシャツの裾から見る時代の景色平成のタックアウトから令和のタックインまで▼高畑鍬名(QTV)◆コンテンツの内と外は不可分に異世界系ウェブ小説と「透明な言葉」の時代▼谷川嘉浩《好評連載》●冒険の断章【第31回】正しい冒険は芸術的である▼角幡唯介●琉球切手クロニクル【第14回】沖縄に運ばれたオリンピックの聖火▼与那原 恵●炎上するまくら【第62回】 落語家人生は続く▼立川吉笑●地図記号のひみつ【第21回】野砲が通れるか──これも道路記号の目安▼今尾恵介《連載小説》●南洋のエレアル【第11回】▼中路啓太●任?楽団【最終回】▼今野 敏●馬上の星──小説 馬援伝 【第10回】▼宮城谷昌光

2022/01/21 刊行

-

電子書籍

中公DD 宗教の居場所、死生観のゆくえ

島薗進/大谷栄一/岡本亮輔/横道誠/中村圭志/問芝志保 著

●〔鼎談〕日本人は何を宗教に求めているのかグリーフケア・科学・スピリチュアル島薗 進×大谷栄一×岡本亮輔●宗教2世問題とは何か当事者の立場と、研究者としての立場から横道 誠●仏教・キリスト教・イスラム教 三大宗教の死生観現代の「疎外」と古典世界への「郷愁」中村圭志●御先祖様と日本人近現代史から見た墓と弔い問芝志保

2022/01/21 刊行

-

電子書籍

「命」の相談室

僕が10年間少年院に通って考えたこと

ゴルゴ松本 著

人々の心に寄り添い続けた著者が漢字を通して語る、前向きに生きるための『命』の授業もう死んでしまいたい、そう思う人にはこう提案します。死ぬ前に「十人」のお手伝いをしてください。誰でもいい。困っている人を助けるのです。この時には会話もあるでしょう。相手から返ってくる「ありがとう」「助かったよ」という言葉。悪いほう、悪いほうへと思いを向けていた自分が、ふと、とどまる一瞬が訪れるのではないでしょうか。「―」の横軸に縦軸が交わって、それがプラス、つまり「十」になる。お母さんのお腹の中にいるのは「十」月「十」日、キリスト教では「十」字を切って神に祈る。僕は「十」を、生きるためにとても大事な漢字だと解釈しています。「命」などの漢字ギャグで人気者となったお笑いコンビ・TIMのゴルゴ松本。彼は2011年から現在に至るまでの10年間、全国各地の少年院を中心に、漢字の知識を通して人生について語るボランティア活動『「命」の授業』を行っている。長きにわたり悩める人たちの人生に寄り添ってきた著者がいま改めて語る、生きづらい時代を楽しく生きるヒント。巻末に、同じく「金八先生」として若者の悩みに向き合ってきた武田鉄矢氏との対談を収録。

2021/12/09 刊行

-

中公新書

宗教図像学入門

十字架、神殿から仏像、怪獣まで

中村圭志 著

十字架、仏像、モスク、曼荼羅、地獄絵図、神話の神々、竜――。シンボルマークや聖なる空間、絵画、彫刻、映画などによって形成された「イメージ」は、教義と並ぶ宗教の重要な特徴だ。それを分析する技法が宗教図像学である。本書では、ユダヤ教、キリスト教、仏教をはじめ、世界の主な宗教の図像学的知識を一挙解説。「天界の王族」「聖なる文字」などのトピックごとに、奥深い宗教文化の魅力を余すことなく紹介する。

2021/10/18 刊行

-

電子書籍

ヨーロッパの中世美術

浅野和生 著

古代ギリシア美術といえば「ミロのヴィーナス」、ルネサンス美術といえば「モナ・リザ」。さて、典型的な中世美術といえば、何だろうか。キリスト教美術というイメージもあって日本人にはとっつきにくい印象があるが、先入観を取り払って見てみれば、奥深く多様な魅力に溢れている。エフェソス、ラヴェンナ、ブリュージュなどの遺跡や町をめぐり、大聖堂のステンドグラスを見上げながら、未知の世界に触れよう。

2021/08/31 刊行

-

電子書籍

昼も夜も彷徨え

マイモニデス物語

中村小夜 著

イスラーム教徒とキリスト教徒が抗争する十二世紀の地中海。勢力を広げるムワッヒド朝が突きつけた「改宗か死か」。神を求める人間の葛藤、迷い、失望と愛憎。マイモニデスはスペインからエジプトへと異郷を放浪しながら、言葉の力で迫害に抵抗し、人々に生きる勇気を与える。史実に基づき、中世最大のユダヤ思想家の波乱の生涯を描く歴史物語。序 章第一章 背教者第二章 書状の決闘第三章 ミルトスの庭第四章 フスタート炎上第五章 死者の町第六章 王者と賢者終 章あとがき/表記上の注記/引用出典/参考文献

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

宗教と過激思想

現代の信仰と社会に何が起きているか

藤原聖子 著

近年、危険とみなされる宗教に対して、「異端」にかわり、「過激」という表現がよく使われる。しかし、その内実は知られていない。本書は、イスラム、キリスト教、仏教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、神道などから、過激とされた宗教思想をとりあげ、わかりやすく解説。サイイド・クトゥブ、マルコムX、ジョン・ブラウン、井上日召、メイル・カハネらの思想を分析し、通底する「過激」の本質を明らかにする。

2021/07/30 刊行