ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 645~660件表示

-

C★NOVELS

大統領奪還指令2

自衛隊、籠城す

大石英司 著

反乱軍にシアトル空港を奪取され、土門率いる陸自水機団はマッコード空軍基地へ。犠牲者を出し疲弊していく兵士たちと、限られた装備での戦いで、基地攻防戦を耐え抜けるのか――。

2024/12/23 刊行

-

C★NOVELS

天使たちの課外活動11

星と大地の芸能祭

茅田砂胡 著

ルウのカミハラが炸裂し、惑星トゥルークの楽聖サーナン・ドルガンが連邦大学惑星に出向くことに。ドルガンという高位僧侶の初の渡航ということで、トゥルークの僧院関係者は大騒ぎで……。

2024/12/23 刊行

-

C★NOVELS

機動部隊旗艦「大和」3

珊瑚海再戦

横山信義 著

戦艦「大和」率いる第三艦隊は米海軍機動部隊との決戦を制し、新鋭戦艦「ノース・カロライナ」「ワシントン」をも撃破した。これで日本軍はソロモンの覇権を握ったかに見えたのだが――。

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

うぽっぽ同心十手裁き

狩り蜂

坂岡真 著

石地蔵を抱き締めて涙を流す女の姿が気になって、思わず声を掛けた勘兵衛。数日後、その女おくらが勤めている料亭でほとけが出た。元留守居役の祝いの席で、猿楽の能を披露していた亭主が、いきなり倒れたという。「おとっつあんを殺めたのは、あの女です」と亭主の娘はおくらを下手人だと主張するが……。大好評「十手裁き」シリーズ第三作!

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

カナダ―資源・ハイテク・移民が拓く未来の「準超大国」

山野内勘二 著

留学・移住先として日本での人気は高いが、実情は知られていないカナダ。食糧やエネルギー豊かな資源大国、ノーベル賞学者を育んだAIや量子技術の開発国、地球温暖化対策の先進国、そして移民立国など多様な側面を持つ国の光と影を紹介。「アメリカの51番目の州」との揶揄もあるが、自由・民主主義・人権重視をわが国と共有する外交パートナーとして存在感を高めている。未来の「準超大国」の可能性と課題とは?はじめに――知られざる未来の「準超大国」の実力 序 章 カナダ――150年余の歩み第一章 資源大国の実力―食料からエネルギー、鉱物まで1自給率230%を誇る世界の食料庫

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

死の虫

ツツガムシ病との闘い

小林照幸 著

【序章】聖徳太子の国書に書かれた「つつがなきや」赤虫、島虫、毛谷/聖徳太子の国書と唱歌「故郷」【第1章】明治時代――新潟県、秋田県の謎の熱病死の匂い/助べえ虫、エロダニ/虫掘り医者/虫送り/毛谷明神、毛蝨大明神、島虫神社/恙虫病とつつがなきや/米百俵の長岡藩とツツガムシ病/西洋人医師の現地調査と洪水熱/病原体は悪い空気?/陸軍への陳情/北里柴三郎の参上/コッホの4原則とは/日本沙蝨病研究所/毛蝨大明神、ケダニ地蔵、ケダニのお堂コ/「まなぐ凧」と菅江真澄の記録/人体実験/寝台車の連結/虫医者/野ネズミの耳の中に/思わぬ微生物の発見/4つの研究拠点【第2章】大正時代――謎の熱病は山形県にも新開病/北里柴三郎と福沢諭吉と大隈重信/病河原/毛谷医者と毛谷地蔵と松例祭/ケダニ退散調伏祈願/銀時計組/台湾でも/日記に決意表明/防虫白衣/「黒髪と 共に浮世の 欲を断ち」/ヴァルシャウ早きか、病原体早きか/顕微鏡で見えるか、見えないか/病理解剖への住民感情/原虫となす所のものは……/冬の有毒地にて/発疹チフスの猛威/新たな病原微生物の発見/ツツガムシの生活史/ツツガムシの新種発見/秋田での出会い/病原体はリケッチアか?/『蛍草』【第3章】昭和時代〈戦前〉――病原体は新発見の微生物ウサギによる累代培養とサル問題/研究室内での感染と殉職/学名命名騒動/殉職の悪夢が再び/恙虫病研究所、虫除不動尊/ワクチンの構想/精神科に協力を求める/秋田でのワクチン接種/熱帯衛生必携【第4章】昭和時代〈戦後〉――治療薬の発見と日本各地の有毒地新たな有毒地/インパール作戦とツツガムシ病/富士山麓でのツツガムシ病/学名命名論争の決着/治療薬、遂に発見さる/餌は蚊の卵/人知を超えた受精の方法/八丈デング/八丈島の居酒屋で/土佐のほっぱん/七島熱と二十日熱/全国調査の開始/赤い苔/ツツガムシ、〝息に感ず〟/沙蝨/鬼彈/古典型ツツガムシと新型ツツガムシ/カトー型、ギリアム型、カープ型/日本全国で感染例の報告【第5章】平成時代――科学と感染症早期診断法の確立/有毒の家系と無毒の家系/学名の変更/感染症法の制定の中で/アカツツガムシは棲息していた /ダニ媒介の新たなウイルスの脅威【第6章】令和時代――ツツガムシ病と新型コロナウイルス感染症の共通点パンデミック/アマビエ、黄ぶな……疫病退散祈願の依り代/コロナワクチン登場と押し寄せる波/コロナ収束も願った「善願の虫送り」/世界初のSFTS治療薬/間に合わなかったツツガムシ病の診断【終章】「つつがなき」「つつがなく」は変わらずダーク・ツーリズムとホープ・ツーリズム

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

日本政治学史

丸山眞男からジェンダー論、実験政治学まで

酒井大輔 著

「科学としての政治学」は、どのような道み程をたどったのか――。本書は、戦後に学会を創り、行動論やマルクス主義の成果を摂取した政治学が、先進国化する日本でいかに変貌してきたのかを描く。丸山眞男、升味準之輔、京極純一、レヴァイアサン・グループ、佐藤誠三郎、佐々木毅などの業績に光を当て、さらにジェンダー研究、実験政治学といった新たに生まれた潮流も追う。欧米とは異なる軌跡を照らし、その見取り図を示す。 目 次まえがき――科学としての政治学の百年序 章 本書の方法第1章 民主化を調べる――占領から逆コースまで 1 ?山政道グループの選挙調査 2 岡義武グループの政治過程分析 第2章 英雄時代――講和独立から高度成長期へ 1 石田雄の圧力団体論 2 升味準之輔の一九五五年体制論 3 京極純一の政治意識分析 第3章 近代政治学の低迷と挑戦者――豊かな社会の到来・・・ 1 田口富久治のマルクス主義政治学 2 三宅一郎の投票行動研究 第4章 新しい流れ――一九八〇年代の断絶と連続 1 レヴァイアサン・グループ 2 佐藤誠三郎の自民党研究 第5章 制度の改革――平成の時代へ 1 政治改革の模索 2 新制度論 第6章 細分化の向かう先――二一世紀を迎えて 1 ジェンダー研究 2 実験政治学 終 章 何のための科学あとがき 参考文献 主要人名索引

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

日米首脳会談

政治指導者たちと同盟の70年

山口航 著

日本の「参勤交代」「物乞い」とまで当初揶揄された日米首脳会談。経済面での日本の台頭、米国の翳りから、貿易摩擦や安全保障問題を抱える関係、2国間を超えた国際社会でのパートナーへと変貌。他国と比しても会談頻度は増している。トップ同士の対話や人間関係は、何を生み、創ってきたか――。本書は、米国14人、日本28人の首脳による約150回に及ぶ会談を追い、70年以上にわたる日米関係を政治指導者を通して描く。【目 次】まえがき序 章 首脳会談とは何か―重層的な拡がり第1章 「参勤交代」の時代―日米安保体制の成立1 幕開け―吉田とトルーマン、アイゼンハワー 2 「日米新時代」と安保改定―岸とアイゼンハワー 3 「イコール・パートナーシップ」― 池田とケネディ、ジョンソン4 沖縄返還と「密約」― 佐藤とジョンソン、ニクソン第2章 首脳会談の定例化―冷戦と負担分担1 大統領初来日とサミット体制―田中・三木とニクソン、フォード2 ガイドラインと「同盟関係」―福田・大平・伊東・鈴木とカーター、レーガン3 「ロン・ヤス」関係―中曽根とレーガン4 昭和のおわりと冷戦の黄昏―竹下・宇野とレーガン、ブッシュ第3章 同盟の漂流と再定義―ポスト冷戦と日米摩擦1 「湾岸戦争のトラウマ」―海部とブッシュ2 通訳不要の首相―宮澤とブッシュ、クリントン3 北朝鮮核危機と経済摩擦―細川・村山とクリントン第4章 蜜月と短期政権―「戦時の同盟」1 アフガニスタン戦争とイラク戦争―小泉とブッシュ2 不安定な日本政治―安倍・福田・麻生とブッシュ、オバマ3 対等性の模索―鳩山・菅・野田とオバマ第5章 安定政権の登場―自由で開かれた国際秩序を求めて1 「希望の日米同盟」―安倍とオバマ2 揺らぐ国際秩序―安倍とトランプ3 「ハブ」としての日米首脳会談へ―菅・岸田とバイデン終 章 変化する首脳会談と日米同盟あとがき付 録 日米首脳会談一覧(1951~2024年)

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

十一郎会事件

梅崎春生ミステリ短篇集

梅崎春生 著

「あんたには奇妙な味があるよ。」――江戸川乱歩敗戦直後、「桜島」を始めとする兵隊小説で戦後派を代表する作家となった梅崎春生は、幼少期から探偵小説に耽溺し、実作も手がけた。複数のアンソロジーに採用された、梅崎ミステリを代表するユーモアタッチの表題作。元特攻兵の主題をハードボイルド的手法で描く「小さな町にて」。戦後文学史上の奇書『柾它希(まさたけ)家の人々』の著者・根本茂男にまつわる実録「不思議な男」。ほか、全集未収録作品を多数含む、さまざまな技巧を凝らしたミステリ短篇を初めて一冊にセレクトした文庫オリジナル。〈解説〉池上冬樹【目次】Ⅰ失われた男小さな町にて鏡犯人カタツムリ師匠Ⅱ春日尾行十一郎会事件尾行者留守番綺談Ⅲ鏡――「破片」より侵入者不思議な男(コラムより)恐ろしさ身の毛もよだち……推理小説『樽』――推理小説ベスト・ワン好きな推理小説

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

天使たちの課外活動11

星と大地の芸能祭

茅田砂胡 著

ヴァンツァーやレティシアが苦労の末に舞台の主演を張った学園祭も無事終了し、課外活動芸能祭が始まった。だが「その神秘性が次の公演に必要だ」と舞台出演を迫りまくる先輩に困惑させられるライジャとか、ルウのカミハラ(!)炸裂でトゥルークの楽聖サーナン・ドルガン初の渡航とか、ヴァンツァーのボランティアに一般客殺到とか、日々問題は発生するがそれでも日常は紡がれていく。リィ・シェラ・ルウの三人はいろいろなところに顔を出し、力を貸し、気晴らしに闘い、演奏会を計画したりと忙しい。祭り気分を満喫する三人+α(ヴァンツァーとかレティシアとかお騒がせなご夫婦とかその息子とか)が楽しくもちょっと苦労したりする“普通でない”毎日とは?

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

機動部隊旗艦「大和」3

珊瑚海再戦

横山信義 著

戦艦「大和」率いる第三艦隊は米海軍機動部隊との決戦を制し、砲戦により新鋭戦艦「ノース・カロライナ」「ワシントン」をも撃破。米軍を押し戻すことに成功した。これでソロモンの覇権を握ったかに見えたが、占領したばかりのガダルカナル島は激しい空爆と潜水艦による補給の妨害を受けて、飛行場の再建は遅々として進まない。やがて日本海軍の拠点たるラバウルまでもが空襲を受けるに至り、連合艦隊はさらなる攻勢の必要性を痛感する。だが、オーストラリアが連合軍から脱落することを許容できないアメリカ合衆国は、ただちに陸海軍の増援を派遣し連合艦隊を待ち構えていた。「豪州の降伏か中立化がかなえば、米国は反攻のための重要拠点を失います」

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ

瀧野みゆき 著

英語で話す、メールを書く、会議で議論する……。自分の考えを英語で伝えたい、「使うため」の英語を学びたい!そんな人々に本書は、ELF=「世界の共通語(リンガ・フランカ)としての英語」への発想転換を提案する。世界の実践知を取り入れ、自分のニーズに合わせて、効果的に学び、使えるようになる方法だ。発音やリスニングからテクノロジーの活用まで、「知っている英語」を「使える英語」に変えるための具体的な英語勉強法を紹介する。□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □Contentsはじめに序章 ELFを概観する第1章 ELFユーザーとして、ELF発想を考える 1.1 ELFの現場とELFユーザーたち 1.2 ELFの現場の5つの特徴 1.3 ELF発想の英語力をつける5つの「作戦」第2章 音に浸る―英語の学び方 1 2.1 伝わる発音 2.2 リスニング力を磨く第3章 自分のニーズから学ぶ―英語の学び方 2 3.1 スピーキング―自分の必要を言えるようになる 3.2 語彙を必要順で集中して磨く第4章 「相手に伝わる」を考える―英語の学び方 3 4.1 英語ミーティングへの参加 4.2 伝わるメール第5章 テクノロジーを活用する―英語の学び方 4 5.1 英語のリーディング力 5.2 AIと学んで、文法力を伸ばす第6章 その先に―自分に合った英語を目指すあとがき

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

大統領奪還指令2

自衛隊、籠城す

大石英司 著

シアトル近郊にあるルイス・マッコード統合基地で起こった、アメリカ陸軍正規軍部隊の反乱。“バトラー”率いる暴徒らにシアトル空港を奪取され、同盟国であるカナダ国防軍は撤退、土門率いる陸上自衛隊水機団は間一髪のところで退却し、マッコード空軍基地を目指す。その頃、テキサス州スウィートウォーターでは、避難民が溢れ、無法地帯と化した町で、寄せ集めの自警団が作られようとしていた。同盟国軍が戦地から撤退していくなか、犠牲者を出し疲弊していく兵士たちと、限られた装備での戦いを強いられる“サイレント・コア”。そして、分裂したアメリカ軍の行方は――。【安田忠幸描き下ろしカラーイラストシェブロン型攻撃用ドローン“疾風(ハヤテ)”掲載】〈目次〉プロローグ第一章 マッコードAFB第二章 七人の侍第三章 荒野の決闘第四章 ヘルファイア第五章 中立地帯第六章 ラウンドの開始第七章 エース・パイロット第八章 大統領の背信エピローグ

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

プラネタリウム解説員が本気で伝えたい

星座と星めぐり

コスモプラネタリウム渋谷 星空解説員・永田美絵ほか 著

プラネタリウムの解説者は星空を紹介するプロフェッショナル。完成されたエンタメ作品を投影する大規模館もありますが、東京・渋谷には毎日、生解説つきの投影を行うプラネタリウムがあります。その「コスモプラネタリウム渋谷」で人気の8名の解説員による星空の実況中継を一冊にまとめたのが本書。専門知識と巧みな話術を駆使、さらにプラネタリウム投影機をライブで操りながら、星の魅力を全力で解説しています。都会で星座を見つける目印、語り継がれる星座神話にみる恋バナ、惑星が生まれて死ぬまでの物語、果てしない宇宙の未来……今夜の星空が魅力的に見える話題が次々に展開します。ぜひ、プラネタリウムでドームを見上げる気分で一期一会の星のお話をお楽しみください。

2024/12/23 刊行

-

電子書籍

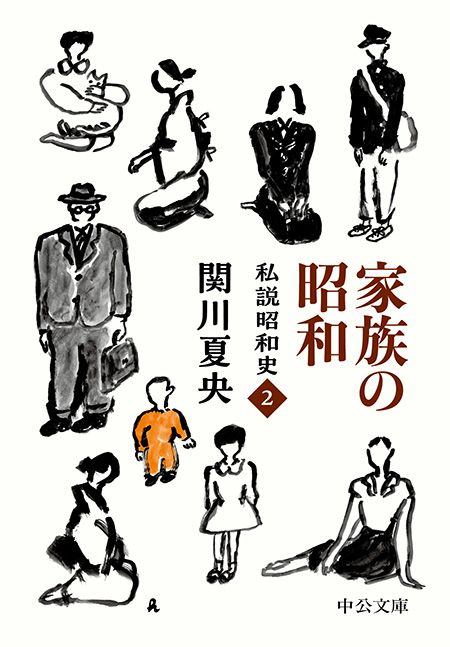

家族の昭和

私説昭和史2

関川夏央 著

「昭和」という時代と日本人は、戦争体験を経て激変した。経済面ではすべてを失いながらも、瞬く間に飛躍的成長を遂げ、人びとの精神や生活習慣も大きく変貌した。そしてその激動の原動力となったのは、家族の存在だった。吉野源三郎、幸田文、向田邦子、鎌田敏夫。時代を描く彼らの作品に登場するさまざまな「家族」の変遷から、「昭和」の実像をとらえる。巻末に新たに「自著解説」を付す。

2024/12/23 刊行