ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 405~420件表示

-

中公新書

外交とは何か

不戦不敗の要諦

小原雅博 著

米中の覇権争い、あいつぐ戦争。試練の時代に日本外交はどこへ、どう向かうべきか。本書が探るのは戦争をせず平和的に問題を解決するための要諦である。現実主義と理想主義、地政学と戦略論などの理論、E・H・カーやキッシンジャーらの分析に学ぶ。また陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎、吉田茂、そして安倍晋三らの歩みから教訓を導く。元外交官の実践的な視点から、外交センスのある国に向けた指針を示す。

2025/03/24 刊行

-

中公新書ラクレ

裁判官の正体

最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音

井上薫 著

司法修習生時代から最高裁の「洗礼」を受けます。「上」にそれとなく判決の方向性を指示されます。最高裁に逆らい、見せしめに飛ばされた裁判官もいます。そのうえ、裁判官が俗物だから、冤罪はなくならないのです。本書は元判事の著者が「裁判官の独立」がいかに脅かされやすいのか、そして、裁判官がいかに俗物であるかを明らかにします。袴田事件のようなとんでもない冤罪事件が起きるのはなぜなのか。その淵源を直視します。

2025/03/24 刊行

-

中公選書

戦争と音楽――京極高鋭、動員と和解の昭和史

古川隆久 著

近代日本において、西洋音楽は「動員」と「和解」の2つの役割を担った。これを一身に体現したのが本書の主人公、京極高鋭である。京極は、戦前は国民精神総動員の方針のもとに作られた「愛国行進曲」のプロデュースを手がけ、戦後は東京オリンピックの開催に大きく関わった。祖父は初代東京帝国大学総長・枢密顧問官の加藤弘之、父は昭和天皇の侍医という名家。本人は幼少時、のちの昭和天皇の遊び相手でもあった。弟は喜劇役者古川ロッパである。白樺派の影響を受けて長じた「華麗なる縁の下の力持ち」京極の人生を通して、昭和史における動員と和解、日本が引き受けざるを得なかった矛盾を描く。

2025/03/24 刊行

-

中公選書

増補新版

水族館の文化史

幻蒼世界の過去と未来

溝井裕一 著

人はなぜ水族館を作ったのか。そして水族館の水槽はなぜ青く見えるように作られるのか。数々の問いとともに、人を幻想的な世界へと誘う水族館。古代から現代まで、人が水族館を介して魚や水生生物とどう関わっていたのか、海底という未知の空間にどのような思いを託していたのか、220点を超える図版をもとに古今東西の歴史を解き明かす。幻のサントリー学芸賞受賞作、新たな写真や加筆を施し堂々の復刊。

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

「産業」としての工芸

ものづくりから挑む地域創生

日本政策投資銀行/日本経済研究所 編著

経済産業省が指定する伝統的工芸品の出荷額は1990年代の5000億円から現在は1000億円を切る水準まで減少しています。国内外のマーケットで工芸の地位は低下しており、ものづくりの担い手である職人の数も、高齢化が進み不足しています。このままの状況が続けば、各地の工芸産業の衰退は避けられない、これが一般的な認識でしょう。しかし、2000年代に入ってから新たな事業展開によって成長する工芸産業も出てきており、彼らは各地の工芸産地を活性化する役割も担うようになってきています。工芸産業は、一般的な認識とは少し異なり、「工芸リバイバル」とも表現できるような状況を迎えているのです。本書では、下記6つの章にわたり、工芸産業の過去から現在に至る動向を追い、将来のあり方を検討していきます。第1章 「工芸」とは何か?第2章 産業としての近代工芸史第3章 工芸リバイバル ~2000年代以降の工芸産業~第4章 工芸とツーリズム第5章 改めて工芸の海外展開を考える第6章 これからの工芸

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

もぐら伝 ~狼~

矢月秀作 著

「ねえ、リュカントロプル(狼男)って聞いたことある?」楢山と紗由美の結婚を見届けた後に旅に出た竜星が、行方不明となっていた。刑事研修で警視庁に出向中の真昌は、指導員となった益尾とともに、竜星の消息を追う。一方、裏社会ではある噂が流れていた。ワーキングホリデーを名目に売春を斡旋する違法会社が、次々と「狼男」によって壊滅に追い込まれているという。その姿を見た者は、再起不能の重傷を負うか、精神に異常を来してしまう、と――。竜星が行方をくらました目的とは?そして「狼男」の正体とは?誰よりも強く、優しいスーパーヒーロー・竜星の活躍を描く「もぐら新章」第二部、ここに開幕!

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

デザイン経営

各国に学ぶ企業価値を高める戦略

小山太郎 著

どれほど消費者調査をしても、人々が気付いていない未来のニーズは掘り起こせない。だが、デザインにはそれが可能だ。本書は、「デザイン経営とは何か」を解説し、デザインプロジェクト中心の経営とは何かを描く。イタリア、アメリカ、中国、韓国、北欧、そして日本の先進的な企業を紹介し、アパレル、インテリア、家電、自動車など、多様な事例から、デザイン経営の類型と特長を解説し、日本の進むべき道を提示する。■□■□■目次■□■□■はじめに第1章 デザイン経営とは何か1 デザインとは何か2 デザイン経営の特徴第2章 美しいかたちが良い眺めをもたらす――イタリア1 友人を迎え入れる場となったキッチン――バルクッチーネの事例2 階層から解放されるためのファッション――アルマーニの事例3 市場調査に勝ったピニン・ファリーナ――フェラーリの事例4 イタリアのデザインプロジェクトの全体像第3章 IT技術でユーザーに寄り添った問題解決を行う――アメリカ1 EV専業・テスラのデザイン経営2 トップダウンでデザイン経営を導入――IBMの事例3 ミニマリズムの美学――アップルの事例第4章 工学的な設計でメイド・イン・チャイナを牽引する――中国1 マイクロ企業が牽引するデザイン経営――ハイアールの事例2 空撮文化の創造――DJIの事例3 中国テイストの模索――奇瑞、吉利、長城汽車の事例第5章 デザイン重視のトップがグローバル競争に乗り出す――韓国1 自社の哲学を反映させる――サムスン電子の事例2 韓国初のデザイン研究所――LGエレクトロニクスの事例3 ファミリーフィーリングの構築――現代自動車グループの事例第6章 デザインプロジェクト中心の社風を創造する――日本1 「造形係長」のDNA――ホンダの事例2 地中海の風――バルミューダの事例3 子どもの可能性をクリエイトする――ファミリアの事例第7章 自然と共生するエコロジカルな人間中心主義のデザイン――北欧1 バイオ・デザインの先駆け――エレクトロラックスの事例2 民主的な家具――イケアの事例3 ケアの哲学――ボルボの事例終わりに――デザイン経営の展望あとがき

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

外交とは何か

不戦不敗の要諦

小原雅博 著

『日本経済新聞』(朝刊)2025年4月12日、『外交』2025年,vol.91、『公明新聞』2025年7月7日等に書評掲載米中の覇権争い、あいつぐ戦争。試練の時代に日本外交はどこへ、どう向かうべきか。戦後に吉田茂が残した名言がある。《戦争に負けて、外交で勝った歴史はある》この言葉は、戦前、戦争に反対し、戦後は外交によって敗戦からの再建と国際社会への復帰に道筋をつけることになる外政家だからこそ口にできた言葉である。本書が探るのは戦争をせず外交で平和的に問題を解決するための要諦である。現実主義と理想主義、地政学と戦略論などの理論、E・H・カーやキッシンジャーらの分析に学ぶ。また陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎、吉田茂、そして安倍晋三らの歩みから教訓を導く。元外交官の実践的な視点から、外交センスのある国に向けた指針を示す。序 章 外交とは何か外務省極秘調書『日本外交の過誤』/外交か軍事か?/外交の定義/外交の起源と外交慣行・外交思想の形成/外交官の使命第1章 日本外交史の光と影3つの時代区分1「調和」の時代(1853~1912年)開国外交/近代日本外交の始動/「坂の上の雲」をめざした明治日本の外交/四人の外政家/主権線と利益線/日清戦争と陸奥外交/日英同盟論と日露協商論/日露開戦とポーツマス講和会議/韓国保護国化と伊藤の統監就任/明治の戦争が残したもの2「攻防」の時代(1912~31年)明治モデルの限界/原敬を失った大正日本/ワシントン体制と軍の反撃/協調外交と強硬外交/統帥権干犯問題3

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

随筆 ふるさとの味

森田たま 著

林檎は樹になったままがぶりとかぶりつき、苺は朝露に濡れたのをそのまま洗いもせず口へ入れる。鮭は漁れたてを素焼にして大根おしをそえて――。明治時代の札幌に生まれ、上京のち作家デビュー。戦後は参議院議員として激動の時代を駆け抜けた著者。当時の女性たちが憧れたその人生に舌鼓を打つ珠玉の食エッセイ集を増補復刊!【目次】お重詰しらうおさざえさくら餅あくまき夏日新涼巴里の秋はつ雪の日七面鳥年始スメヨーボ雪山の味トレドのお菓子マシマロ口腹の慾身欠鰊のあめだき朝鮮あざみと菊芋と朝食譜日本のビフテキ精進料理田舎家タコ四季に添うて海鼠あり蓬草紙冬ごもり舞踏会の花サッテ秋の味覚春の献立くき美しきものはわが机故郷の味他人のほころび大阪土産きき酒がらがら煎餅七草艸子もみじ菜食味日記家庭料理五月の町故園の果実さとう素顔美味東西秋果と女伊勢の春木の芽よまきもろきゅう味味噌の味つまみ喰い味じまん(全56編)

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

高校入試と内申書

中村高康 編著

関心・意欲・態度をどう評価するのか――。入試や生徒に大きな影響を与える内申書の実像を、全国調査結果のデータから検証する。

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

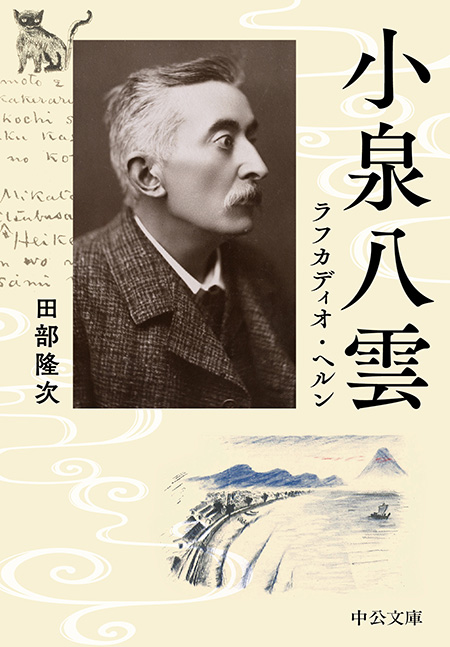

小泉八雲

ラフカディオ・ヘルン

田部隆次 著

「日本人以上に日本を知り、愛した」と言われる小泉八雲。ギリシヤで生まれ、アイルランド、イギリス、フランス、アメリカ、仏領マルティニークを経て来日。横浜、松江、熊本、神戸、東京を巡り、54歳で没したその全生涯を、直弟子が綴る伝記の決定版。来日後、結婚して家族を持ち、日本の文化の真髄にふれて『知られぬ日本の面影』『怪談』『心』など数々の著作を紡ぎ出した姿が浮かび上がる。著者は小泉家の協力のもと、国内外の資料を蒐集して本書を完成させた。坪内逍遙、西田幾多郎らの序文、八雲夫人・小泉節子(セツ)の追懐談「思い出の記」を収録。巻末に年譜と索引を付す。〈解説〉池田雅之

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

秘曲金色姫

柴田勝家 著

秘すれば、花なり――。そう微笑んだ彼女は、美しかった。この世のものではあり得ぬほどに。「パパの死体を捨てるの、手伝ってくれない?」2021年、コロナ禍の新宿トーヨコ。茨城を飛び出したジローは、キャイコと名乗る少女と出会い死体遺棄に協力する。キャイコはなぜ父親を殺したのか、そしてジローはなぜ彼女を救ったのか?その答えは、遠い昔に失われたはずの能曲「金色姫」に秘められていた。足利、豊臣、徳川。時代を超えて権力者を魅了したその舞が令和の新宿に顕現するとき、約500年にわたる祈りの物語が収束する。気鋭のSF作家による、能楽×サスペンス×百合クロニクル、開幕!

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

猟奇歌

夢野久作歌集

夢野久作 著

何故に草の芽生えは光りを慕ひ心の芽生えは闇を恋ふのかわが胸に邪悪の森あり時折りに啄木鳥の来てたゝきやまずも***故郷・福岡で、のちに代表作となる幻魔怪奇探偵小説『ドグラ・マグラ』を執筆する合間――夢野久作が手帳に綴り、雑誌に発表した短歌連作「猟奇歌」。発表以来、独自の言語感覚で静かに読者を魅了し続けてきたその本篇と、関連作品を初めて一冊にした文庫オリジナル。〈巻末エッセイ〉寺山修司【目次】猟奇歌[巻末資料]日記よりナンセンス(随筆)夢野久作の死と猟奇歌――吸血夢想男「猟奇歌からくり」夢野久作という疑問符――寺山修司

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

文品

藤沢周平への旅

後藤正治 著

私は長く、藤沢作品の一読者であったが、別段、作品がそのときどきの人生的テーマに解を与えてくれたことはない。教訓的作品として読んだこともない。覚えてきたのは、静謐な物語と文体が体内の深い部分に触れてくる感触である。空洞をふさいでくれるごときものを覚える折もあった。癒されていたのかもしれない。(本文より) 歳月が持つ哀しみ、自分なりの小さな矜持、人生への情熱、権力の抗しがたい美味と虚しさ、喪失感――時代(歴史)小説を舞台に、静謐な文体で人の世の「普遍」を描き続けた作家、藤沢周平。ノンフィクションの名手が、その人と作品の魅力に迫る。

2025/03/24 刊行

-

電子書籍

パーパスブランディング

鼓動した9つの物語

山田敦郎/矢野陽一朗/グラムコパーパス研究班 著

多くの企業がブランド戦略に取り入れている「パーパス」。実際の現場では、どう作られ、浸透されているのか。その実例を紹介する。

2025/03/24 刊行