ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 3135~3150件表示

-

単行本

科学と芸術

自然と人間の調和

日本科学協会 編/酒井邦嘉 監修

芸術は古くから、基礎科学と応用科学の両方と深く結びついている。ピタゴラス、ダ・ヴィンチ、ケプラーといった科学者による新発見は、音楽や絵画における美意識と渾然一体となっていた。改めて「科学と芸術」のクロスオーバーに注目し、探究する14の視座。

2022/02/21 刊行

-

単行本

慈愛に生きる

ヒマラヤ大聖者 相川圭子自伝

相川圭子 著

好奇心旺盛だった子ども時代、ヨガに出会った学生時代、世界中での修行を経て、「ヨガの母(ヨグマタ)」と呼ばれるまで。ヒマラヤ大聖者の足跡をたどる、初の自伝。

2022/02/21 刊行

-

中公新書

中国哲学史

諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで

中島隆博 著

春秋戦国時代に現れた孔子や老子ら諸子百家に始まり、朱子学と陽明学に結実したのち、西洋近代と対峙するなかで現代の儒教復興に至る中国哲学。群雄割拠から統一帝国へ、仏教伝来、キリスト教宣教、そして革命とナショナリズム。社会変動期に紡がれた思想は中国社会の根幹を形づくった。本書は中国3000年の叡智を丹念に読み解き、西洋を含めた世界史の視座から、より深い理解へと読者をいざなう。新しい哲学史への招待。

2022/02/21 刊行

-

中公新書

人類の起源

古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」

篠田謙一 著

古人骨に残されたDNAを解読し、ゲノム(遺伝情報)を手がかりに人類の足跡を辿る古代DNA研究。近年、分析技術の向上によって飛躍的に進展を遂げている。30万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスは、どのように全世界に広がったのか。旧人であるネアンデルタール人やデニソワ人との血のつながりはあるのか。アジア集団の遺伝的多様性の理由とは――。人類学の第一人者が、最新の研究成果から起源の謎を解き明かす。

2022/02/21 刊行

-

中公新書

中学英語「再」入門

日本語と比べて学ぶ14講

澤井康佑 著

「習うより慣れろ!」中学時代、丸暗記でテストを切り抜けた人も多いでしょう。しかし、大人になった今だからこそ、中学英語を学び直すと、英語の理屈が筋道立って見えてきます。「日本語と違って同じ単語が動詞にも名詞にもなる」「副詞は動詞の前に置くか後ろに置くか」……文の構造、修飾語や受動態などの大事なポイントを、日本語と比較しながら、理想的な順番で解説していきます。今度こそ無理なくマスターしましょう!

2022/02/21 刊行

-

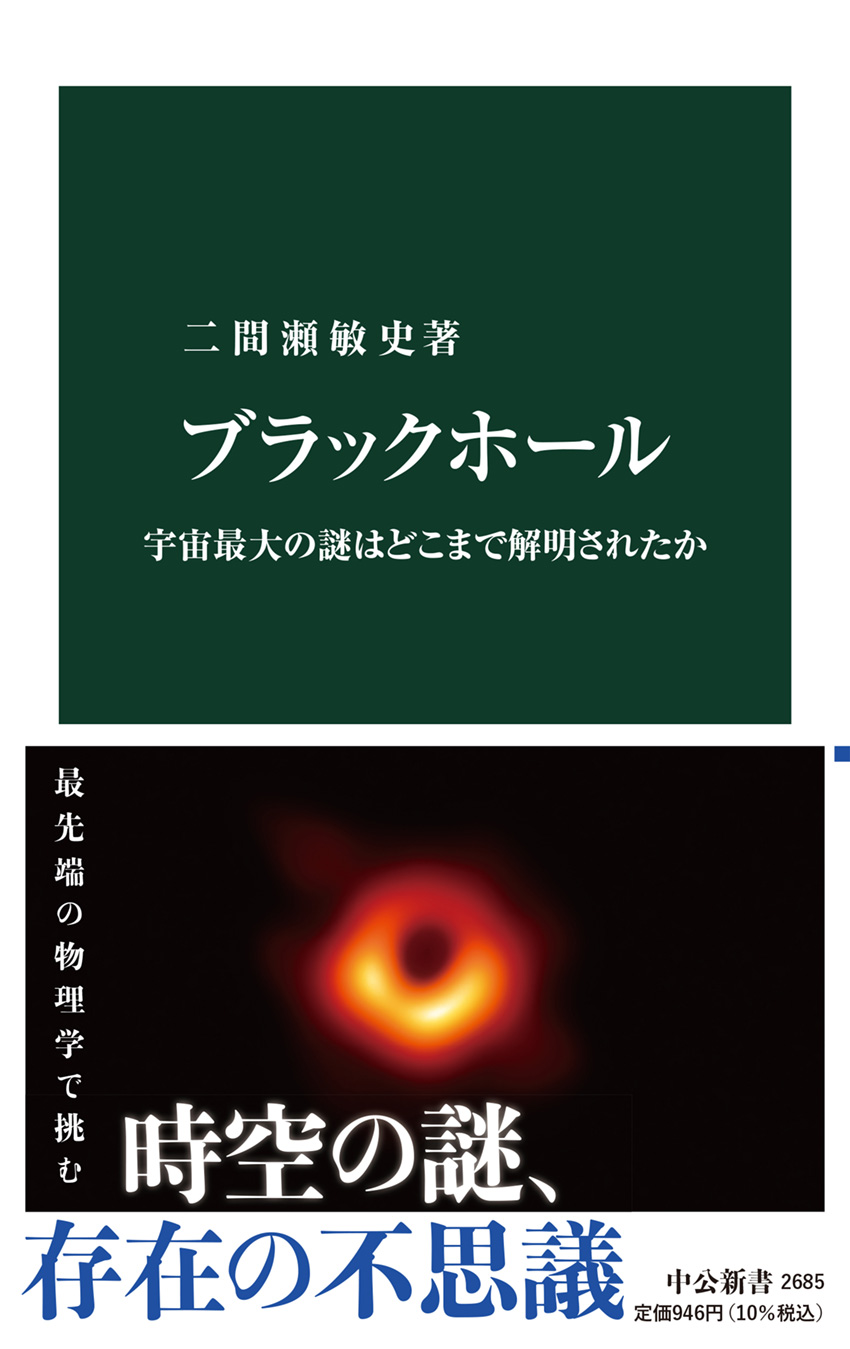

中公新書

ブラックホール

宇宙最大の謎はどこまで解明されたか

二間瀬敏史 著

ブラックホールとは、重力がきわめて強く光すら脱出できない天体だ。原理は18世紀には考え出されたが、長く存在証明は困難だった。本書は前半で、存在が確認されるまでの歴史をたどりながら基礎をわかりやすく解説。後半では、最先端の物理学からブラックホールの内側に迫る。「別の宇宙」と、そこへの抜け道である「ワームホール」、さらには熱力学との関係など、さまざまな謎を解き明かす。面白く不思議な、最新の宇宙論。

2022/02/21 刊行

-

C★NOVELS

烈火の太洋4

中部ソロモン攻防

横山信義 著

海上戦力が激減した米軍は航空兵力を集中し、ニューギニア、ラバウルへと前進する連合艦隊に対抗。膠着状態となった戦線に、山本五十六は新鋭戦艦「大和」「武蔵」の投入を決断する。

2022/02/21 刊行

-

C★NOVELS

台湾侵攻2

着上陸侵攻

大石英司 著

台湾西岸に上陸した人民解放軍2万人を殲滅した台湾軍に、軍神・雷炎擁する部隊が奇襲を仕掛ける――邦人退避任務に〈サイレント・コア〉原田小隊も出動し、ついに司馬光がバヨネットを握る!

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

烈火の太洋4

中部ソロモン攻防

横山信義 著

欧州で始まった戦争は日本やアメリカの参戦を誘い、ついに昭和一五年七月、日米の戦争が開始されてしまう。苦闘の末に米太平洋艦隊を撃破した連合艦隊は西太平洋を制圧、ニューギニア、ラバウルへと前進。海上戦力の激減した米軍は航空兵力を集中しこれに対抗する。連合艦隊は新型航空機を投入、飛行場攻撃と並行して補給線を脅かす作戦を用い、戦線は膠着状態となった。だが、艦隊の再建を急いだ米艦隊は、反撃の準備をも進めていた。最初の攻撃目標はラバウルか、ニューギニアか。山本五十六は新鋭戦艦「大和」「武蔵」を以て米戦艦部隊を迎え撃つことを決断した。

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

台湾侵攻2

着上陸侵攻

大石英司 著

台湾西岸に上陸した中国人民解放軍三旅団2万人を殲滅した台湾軍。国防部本部が戦勝に沸く中、軍神・雷炎擁する姚彦少将の部隊が、島北端に位置する陽明山国立公園からの奇襲上陸作戦を仕掛けようとしていた。そこに陣を敷いていたのは、激戦地・東沙島から奇跡の脱出を果たしたばかりの海兵隊第99旅団、通称“鐵軍部隊(アイアン・フォース)”であった――。一方、邦人退避任務のために派遣された〈サイレント・コア〉原田小隊は、水陸機動団最強の教官・司馬光と合流するや、予期せぬ事態に巻き込まれる。第二巻、早くも怒濤の展開へ!【目次】プロローグ第一章 邦人退避第二章 フェイク・ニュース第三章 指揮統率第四章 ネイバータッチ第五章 せめぎ合い第六章 ヴィーナス第七章 キャンパス第八章 語学教師エピローグ

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

資本主義の方程式

経済停滞と格差拡大の謎を解く

小野善康 著

順調に成長を続けた日米欧経済はなぜ長期停滞や格差拡大に陥ったのか。従来の経済学ではうまく説明できない。本書ではお金や富の保有願望=「資産選好」に注目し、経済が豊かになるにつれて人々の興味が消費から蓄財に向かい、経済構造が大きく変貌した経緯を解明。高度成長期を支えた従来型の金融緩和や構造改革、減税やバラマキ、教育方針が、今では無意味か逆効果であることを明らかにし、低成長時代の経済政策を提言する。

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

ジョン・ロールズ

社会正義の探究者

齋藤純一/田中将人 著

米国の政治哲学者ジョン・ロールズ(1921~2002)。1971年刊行の『正義論』において、独創的な概念を用いて構築した「公正な社会」の構想は、リベラリズムの理論的支柱となった。「平等な自由」を重視する思想はいかに形成されたか。太平洋戦線における従軍体験、広島への原爆投下の記憶がロールズに与えた影響とは。最新資料から81年の生涯を捉え直し、思想の全体像を解読。その課題や今日的意義にも迫る。

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

国造―大和政権と地方豪族

篠川賢 著

古墳時代から飛鳥時代にかけて地方行政のトップにあったのが、有力豪族が任命された国造である。だが、その実態は謎も多い。本書は、稲荷山鉄剣銘に刻まれた「ヲワケ」の名や、筑紫の磐井など国造と関連する豪族、記紀の記述を紹介しながら、国造制とは、いつ施行されたどのような制度で、誰が任命され、いつ廃止されたのかまでを描き出す。さらに奈良時代以降に残った国造がどのような存在であったのかなどを解説する。

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

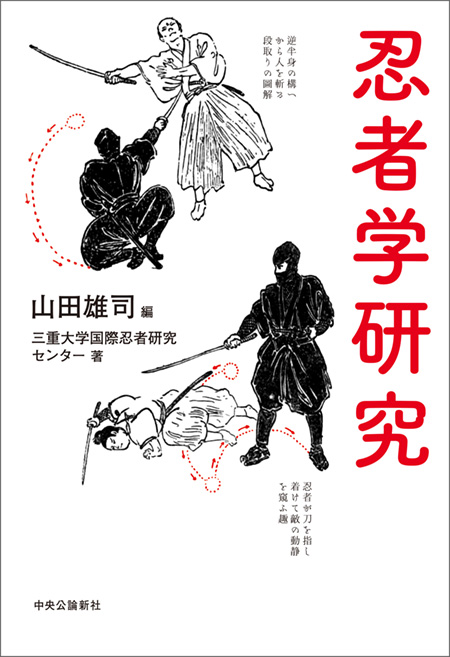

忍者学研究

山田雄司 編/三重大学国際忍者研究センター 著

どんな修行をしていたのか、使っていた忍術の秘密とは……? 世界が注目する忍者の歴史と実態に、三重大学の研究者たちが迫る!

2022/02/21 刊行

-

電子書籍

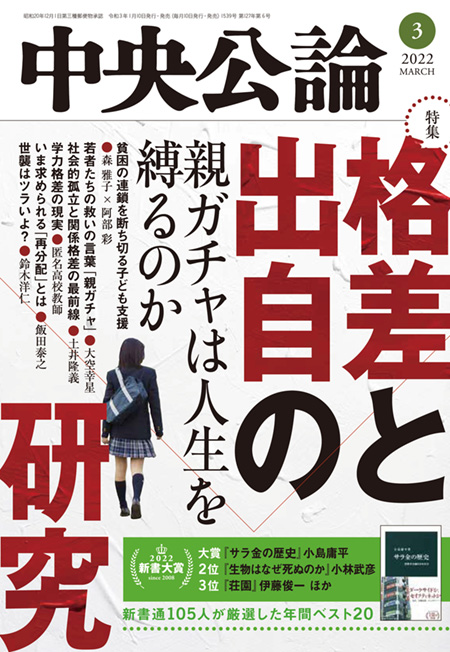

中央公論2022年3月号

== 特集 ==格差と出自の研究――親ガチャは人生を縛るのか◆〔対談〕貧困の連鎖を断ち切る 子ども支援こそが日本再興の鍵▼森 雅子×阿部 彩◆眉を顰める流行語で片づけてはいけない絶望した若者たちの救いの言葉「親ガチャ」▼大空幸星◆平坦な戦場で僕らが生き延びること 社会的孤立と関係格差の最前線▼土井隆義◆〔匿名座談会〕学校教師という最後の守り神▼高校教師3名◆日本に横たわる格差と格差'感'いま求められる「再分配」は何か?▼飯田泰之◆世襲はツラいよ?政治家と皇族に見る選択の自由▼鈴木洋仁=======【時評2022】●台湾有事と日本有事のあいだ▼井上正也●おはよう未来▼坂井豊貴●流動性の高まる社会で支えあう関係とは▼小川さやか◆韓国大統領選の混沌が削ぐ外交安保政策の推進力▼西野純也◆ロシアVS.ウクライナ危険な陰謀論を乗り越えろ▼佐藤 優◆「世界の知性」に聞く【第5回】実験を通して経済学は社会に貢献する▼アビジット・V・バナジー/聞き手:佐藤智恵◆新型コロナ「機内濃厚接触者」の14日間水際対策から見えた二項対立と日本社会の機微▼苅谷剛彦◆前総理が語る闘いの1年優先したのは支持率よりもコロナ対策だった▼菅 義偉/聞き手:竹中治堅== 2022新書大賞==●新書通105人が厳選した 年間ベスト20●大賞受賞者に聞く『サラ金の歴史』歴史的な事実と、その先にあるもの▼小島庸平●2位『生物はなぜ死ぬのか』小林武彦、 ●3位『荘園』伊藤俊一ほかベスト20レビュー ●新書という舞台──読む・売る・書く▼私にとって「入り口の書」[読書猿]▼手に取りやすく多彩なジャンル[津田敦子]▼雑然とした知のレベルを上げるために[辻田真佐憲]●大栗博司、隠岐さや香、鈴木一人、三宅香帆......目利き49人が選ぶ2021年私のオススメ新書

2022/02/20 刊行