ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 285~300件表示

-

中公新書

ベルリン・フィル

栄光と苦闘の150年史

芝崎祐典 著

巨匠フルトヴェングラーや帝王カラヤンが歴代指揮者に名を連ね、世界最高峰のオーケストラと称されるベルリン・フィルハーモニー。1882年に創設され、ナチ政権下で地位を確立。敗戦後はソ連・アメリカに「利用」されつつも、幅広い柔軟な音楽性を築き、数々の名演を生んできた。なぜ世界中の人々を魅了し、権力中枢をも惹きつけたのか。150年の「裏面」ドイツ史に耳をすまし、社会にとって音楽とは何かを問う。

2025/05/22 刊行

-

C★NOVELS

大統領奪還指令5

偽旗作戦

大石英司 著

アラスカ・アンカレッジでは中露軍に司馬率いる自衛隊水機団が対峙していた。一方、米軍は中国への報復として戦闘艦を撃沈。ついに大統領もターゲットに……。ますます混迷を深める第5巻!

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

明治維新という物語

政府が創る「国史」と地域の「記憶」

宮間純一 著

ペリー来航から王政復古までの過程は、志士や雄藩大名たちの「成功物語」として語られる。だが、こうした英雄史観は、明治政府が自らを正当化するために創り上げたものだ。 勤王をめぐる志士の分裂、戊辰戦争での幕府への協力、藩への強い思慕など、各地で様々な歴史があった。 本書は、周防大島、飯能、秋田大館、佐倉など明治維新を記憶に刻む地域を追い、時の政治や地域社会の影響を受け、書き替えられてきた物語の軌跡を描く。

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

新装版

長き雨の烙印

堂場瞬一 著

寂れゆく故郷で生まれた犯罪。友情と正義、そして復讐がぶつかり合う。小説だからこそ描ききれた、圧倒的人間ドラマ堂場瞬一、もうひとつの代表作〈汐灘サーガ〉第1弾地方都市・汐灘の海岸で起きた幼女殺害未遂事件。容疑者として浮上したのは二十年前に同様の犯行を自供し、服役した過去を持つ庄司だった。庄司の親友だった刑事、冤罪を訴える弁護士、そして娘の復讐を誓う父親。三者の思惑が交錯する時、予想だにしない真実が姿を現す。

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

ベルリン・フィル

栄光と苦闘の150年史

芝崎祐典 著

巨匠フルトヴェングラーや帝王カラヤンが歴代指揮者に名を連ね、世界最高峰のオーケストラと称されるベルリン・フィルハーモニー。1882年に創設され、ナチ政権下で地位を確立。敗戦後はソ連・アメリカに「利用」されつつも、幅広い柔軟な音楽性を築き、数々の名演を生んできた。なぜ世界中の人々を魅了し、権力中枢をも惹きつけたのか。150年の「裏面」ドイツ史に耳をすまし、社会にとって音楽とは何かを問う。【目次】第1章 誕生期――市民のためのオーケストラとしてべルリンの音楽環境 「音楽の国ドイツ」 ベルリンのビルゼ楽団 ビルゼ楽団の危機 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の誕生 ヨーゼフ・ヨアヒムの尽力 財政危機 ビルゼ楽団のその後 初代常任指揮者ハンス・フォン・ビューロー 芸術家としての指揮者 ホールの改築 ビューローの晩年 ビューローの死第2章 拡大期――財政危機から国際化へ後継者問題 ニキシュの就任 積極的な国外演奏 オーケストラ・マネジメントの進展 世紀の「大演奏家」 オーケストラ演奏会ブーム 新しい音楽活動としてのレコーディング 財政難 第一次世界大戦 戦時中の活動 ドイツの敗戦 ニキシュの死 ニキシュの追悼とフルトヴェングラー第3章 爛熟期――ナチとベルリン・フィルフルトヴェングラーの就任 財政的苦境 戦後の平和と国外演奏 「新しい音楽」への取り組み ワルターとメニューイン 新しいメディアへの挑戦 ベルリン・フィルと「現代音楽」 音楽とナショナリズムの交差 世界恐慌とドイツの変容 創立50周年とナチの影 ナチ政権の発足 「帝国のオーケストラ」 政権との距離 政権による圧力と「自律」の確保 音楽家の亡命 ドイツの対外イメージ悪化の中で 演奏史と文化政策 カラヤンのベルリン・フィルデビュー 対外宣伝装置として 「兵士に準ずる存在」として 同盟国や占領国での演奏 戦時下の演奏 空襲におびえながらの演奏会 フルトヴェングラーの亡命 ドイツの破滅第4章 再建期――戦後の「再出発」破壊され尽くしたベルリン ソ連占領軍政府によるボルヒャルトの指名 戦後最初のリハーサル ソ連占領軍政府の思惑 戦後最初の演奏会 英米によるベルリン・フィル獲得競争 本拠地決定 ボルヒャルトの死 チェリビダッケの指名 チェリビダッケの暫定指揮者就任 オーケストラの「非ナチ化」 フルトヴェングラーの復帰 団員の士気の低下 ベルリン封鎖中の訪英 フルトヴェングラーの意欲低下 カイロ遠征 主権回復後の新運営体制 創設70周年 訪米計画と国際政治 西ベルリン初の音楽専用ホール フルトヴェングラーの死第5章 成熟期――冷戦と商業主義の中でチェリビダッケとオケの不和 カラヤンの指名 カラヤンの来歴 常任指揮者契約 アメリカツアー 積極的レコーディング活動 シュトレーゼマンの支配人就任 フィルハーモニー・ホールの建設 オーケストラの公共性 ドイツの「和解外交」とベルリン・フィル ザルツブルク復活祭音楽祭 音楽の「映像化」 カラヤン財団創設 ソヴィエト遠征 権威化するカラヤンとその横顔 カラヤン・アカデミー ザルツブルク聖霊降臨祭音楽祭 団員との軋轢 支配人をめぐる軋轢 冷戦をまたいだ演奏活動 オーケストラ以外での団員の音楽活動 ザビーネ・マイヤー事件 カラヤン離れの模索 若干の歩み寄り シュトレーゼマン、二度目の引退 カラヤンの衰弱 CAMIスキャンダル 日本ツアーとカラヤンの「終わり」の予感 最後の演奏会 カラヤンの死第6章 変革期――「独裁制」から「民主制」へ「民主化」と指揮者選び アバドの生い立ち ベルリンの壁崩壊 ホールの大規模改修 ヨーロッパ・コンサートシリーズ チェリビダッケの再登場 「カラヤン後」のゆくえ 古典復興、現代音楽 アバドの辞任予告 「ドイツの民主主義の50年」 アバドの闘病と9.11テロ アバドの退任 アバドの評価第7章 模索期――新しい時代のオーケストラとは何かラトルの選出 ラトルとベルリン・フィルの最初の出会い 財団法人化 支配人をめぐる混乱 ラトルの音楽作り 音楽芸術の新しい位置づけ 「レジデンス」制度の拡充 新支配人の新しい試み 映像活動 歴史認識の確認作業 デジタル・コンサートホール ラトルの退任 ラトルの評価 パンデミックと 再び「政治」に直面あとがき参考文献 図版出典 ベルリン・フィル関連年表

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

天祐は信長にあり(五)

騎馬隊殲滅

岩室忍 著

信長の大虐殺がはじまる――!脅威であった武田信玄の急死後、将軍義昭を追放し、勢いの止まらない信長を悩ませるのが一向一揆だった。、信長は一揆軍を根絶やしにするべく動き出す。しかし、その本拠地である石山本願寺はなかなか攻略できない。 一方、信玄の後を継いだ武田勝頼率いる騎馬軍団と長篠で激突する。前代未聞の戦いに息つく暇もない!!信長の旧臣太田牛一が著した『信長公記』に基づきながら、大胆な発想で信長が本能寺に散るまでを描く大河小説! 大人気シリーズ『剣神』の岩室忍が一番書きたかった織田信長の生涯。全八巻、隔月発売予定。

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

ロシア政治

プーチン権威主義体制の抑圧と懐柔

鳥飼将雅 著

国際法を無視してウクライナへの全面侵攻を始めたロシア。兵士の大動員を行い、西側諸国から経済制裁を受けるも、国民はプーチン大統領を支持し続ける。地方政府や大企業、メディアを意のままに動かし、選挙や政党まで操作する絶大な権力をプーチンはいかに獲得したのか。ソ連崩壊からの歴史を繙き、統治機構、選挙、中央と地方の関係、治安機関、経済、市民社会の6つの観点から権威主義体制の内幕に迫る。■ 目 次 ■はじめに第1章 混乱から強権的統治へ――ペレストロイカ以降の歴史 1 ペレストロイカとソ連解体、混乱のエリツィン時代へ 1985~99年 2 プーチンの大統領就任、タンデム支配へ 2000~12年 3 プーチン再登板からウクライナ戦争へ 2012~24年 4 本書の視角第2章 大統領・連邦議会・首相――準大統領制の制度的基盤 1 ソ連時代の遺産と準大統領制の成立 2 エリツィン時代の対立からプーチン時代の支配の確立へ 3 大統領の任期とプーチンの後継者問題第3章 政党と選挙――政党制の支配と選挙操作 1 エリツィン体制下の支配政党の不在 2 統一ロシアと政党制の支配 3 バラエティ豊かな選挙操作 第4章 中央地方関係――広大な多民族国家の統治 1 強力な地方エリートと非対称な連邦制 2 プーチンの登場と垂直的権力の強化 3 2010年代の展開と地方への押し付け第5章 法執行機関――独裁を可能にする力の源泉 1 プーチン体制を支えるシロヴィキたち 2 権威主義的な法律主義 3 市民の生活と法執行機関第6章 政治と経済――資源依存の経済と国家 1 オリガルヒの誕生と政治への介入 2 集権的ネットワークの確立 3 ロシアの市民と経済第7章 市民社会とメディア――市民を体制に取り込む技術 1 ロシア市民の政治観 2 市民社会の抑圧と抱き込み 3 メディアの支配とプロパガンダ終 章 プーチン権威主義体制を内側から見るあとがき主要参考文献

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

高く翔べ

快商・紀伊國屋文左衛門

吉川永青 著

第11回日本歴史時代作家協会賞作品賞受賞作大根おろしの中に小判がざくざく!?祭りのために命がけで蜜柑を運ぶ!?江戸っ子たちの英雄だったこの男は、なぜ一代で店を閉じたのか?謎に満ちた紀伊國屋文左衛門の生涯に迫る、痛快なる歴史×経済小説時は元禄。文吉は、幼い頃に巨大な廻船に憧れたことをきっかけに、故郷の紀州で商人を志す。だが許嫁の死をきっかけに、彼は「ひとつの悔いも残さず生きる」ため、身を立てんと江戸を目指す――。蜜柑の商いで故郷を飢饉から救い、莫大な富を得ながらも、一代で店を閉じた謎多き人物、紀伊國屋文左衛門。天才商人の生き様に迫る痛快作。

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

大統領奪還指令5

偽旗作戦

大石英司 著

多数の避難民を乗せた民航機が、中国の新型戦闘機によって撃墜された。アメリカは報復に、中国の揚陸艦を撃沈するも、エアフォース・ワンもその新型機に狙われ……。一方、自衛隊はマッコード空軍基地に踏み留まり、LAに電力を復旧させた韓国軍は、次なる目的、シアトル解放を目指していた。敵部隊が占領する本拠地へ旅客機で乗り込むという、韓国軍の無謀な作戦の目的は!?その頃FBIは、全米を揺るがす連続殺人事件の容疑者として、次期大統領候補と言われる有力議員の身柄を拘束するため、秘密裏に動いていた。息もつかせぬ怒濤の展開の第5巻!【安田忠幸描き下ろしカラーイラスト「各務と花輪の戦闘服」掲載!】〈目次〉プロローグ第一章 ポートランド第二章 捜査令状第三章 偽旗作戦第四章 プロボノ弁護士第五章 棺桶第六章 奪還と逮捕第七章 捜索救難第八章 草原の輝きエピローグ

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

老人と海

ヘミングウェイ 著/福田恆存 訳

巨大魚と格闘する老漁夫の姿を通して描く、現代の神話。20世紀アメリカを代表する作家、アーネスト・ヘミングウェイ。彼の生前に発表された最後の小説にして、ピュリッツァー賞・ノーベル文学賞を受けるなど世界的に高い評価を得た『老人と海』。劇作家・批評家の福田恆存によるその翻訳は、日本でも初訳(1955)以来、改訂を重ね、累計500万部を超える大ベストセラーとして読み継がれてきました。本書は、いわば、日本語訳としてこれまで最も愛されてきた福田訳の、待望の新版です。今回新たに、ヘミングウェイ作品および『老人と海』が日本でいかに読まれてきたかを示す、作家たちのエッセイを巻末に収録。〈一生に一度は読みたい、文学の底力を示す名作〉として今も親しまれ続ける小説の、装い新たな復刊です。

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

日の果て・幻化

兵隊小説集Ⅱ

梅崎春生 著

戦争というのは、本を読むようにカッコいいものじゃない。軍隊の日常性というものがあり、それが軍隊の本質だ――。梅崎文学の精髄に触れる決定版小説集(全二巻)。第Ⅱ巻は、佳作「日の果て」、毎日出版文化賞受賞の遺作「幻化」を含む九篇と、阿川弘之との対談「戦争文学をどう読むか」を収める。【目次】日の果てB島風物誌ルネタの市民兵朱色の天赤帯の話奇妙な旅行故郷の客大夕焼幻 化 *対談 戦争文学をどう読むか 阿川弘之 *〈解説〉真鍋元之/平山周吉

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

恐竜大絶滅

陸・海・空で何が起きていたのか

土屋健 著

6600万年前、生態系の頂点を極めた恐竜類が地球上から姿を消した。大量絶滅事件の原因は、隕石だとするのが現在の定説である。ただ、その影響は一様ではなかった。突然のインパクトを前に、生存と滅亡の明暗は、いかに分かれたのか?本書は、恐竜、翼竜、アンモノイド、サメ、鳥、哺乳類などの存亡を幅広く解説。大量絶滅事件の前後のドラマを豊富な図版とともに描き出し、個性豊かな古生物たちの歩みを伝える。各章監修:後藤和久、小林快次、高桒祐司、相場大佑、冨田武照、田中公教、木村由莉目 次はじめに第1部 大量絶滅事件、勃発 第1章 隕石落下というはじまり―謎多き大事件第2部 滅びに至る物語 第2章 陸の王者――恐竜類の1億6000万年

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

化物園

恒川光太郎 著

「私は人ではありません。数百年を旅して回り、メンタマグルメに興じています」公園の雑木林を狩り場に、人間のメダマを狙う《猫》。かかわったものに呪いをかけ、どこまでも追いかける《蛇》。甘言で家を乗っ取り、金だけさらっていく《狐》。古今東西、人間の陰に生き、喰らい、時に育てる化物たち。その醜くて愛おしい姿を、とくと、ご覧あれ!醜悪、異様、狡猾、艶然――。恒川光太郎が描く、身の毛もよだつ究極のホラー七篇!

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

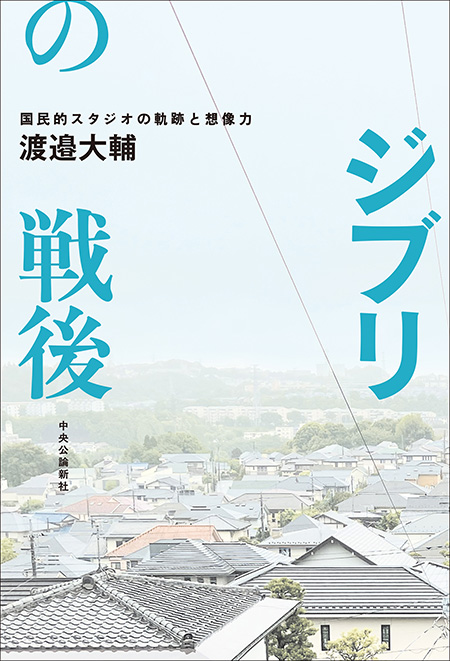

ジブリの戦後

国民的スタジオの軌跡と想像力

渡邉大輔 著

2025年6月に40周年を迎えるスタジオジブリ。本書は、宮﨑駿・高畑勲両監督をはじめ、鈴木敏夫や宮崎吾朗、米林宏昌等のキーパーソンに目配りしながら、「ジブリ」という一個のスタジオ=運動体のあり方を総体的にまとめる。また80年代に誕生したこの国民的スタジオが「戦後日本」=日本社会における「大きな物語の完成と解体」を体現することを示し、ジブリと(いう名の)戦後日本の半世紀の検討を通じて、ジブリと私たちの次の半世紀を模索することを目指す。東浩紀推薦。

2025/05/22 刊行

-

電子書籍

エンピツ戦記

誰も知らなかったスタジオジブリ

舘野仁美 著/平林享子 構成

『となりのトトロ』から『思い出のマーニー』まで。アニメーターとして、スタジオジブリの作品を支えた著者・舘野仁美による回顧録。記憶の中にある宮崎駿監督、鈴木敏夫プロデューサー、そして高畑勲監督、スタッフたちとのエピソードをつづる――。文庫化にあたり、著者の新たな挑戦を書いた近況報告を収録。〈序文〉鈴木敏夫〈解説〉万城目学

2025/05/22 刊行