ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 2580~2595件表示

-

単行本

情報パンデミック

あなたを惑わすものの正体

読売新聞大阪本社社会部 著

米大統領選→コロナワクチン→ウクライナ侵攻、次々に連鎖する陰謀論。誤情報をネットで流布する匿名の発信者を追い、デマに翻弄される人々の声を聞く――。高度化する“嘘”の裏側に迫るドキュメント。『読売新聞』長期連載「虚実のはざま」、待望の書籍化。

2022/11/08 刊行

-

単行本

任務

松本清張未刊行短篇集

松本清張 著

「屍体の重量がずしりと腕先にきたとき、はじめて私に任務らしい感情が充実しました」――。国民作家が終生描き続けた「組織・社会と個人との葛藤」をテーマに、これまで単著・全集未収録だった短篇小説を精選。自身の体験を反映した戦争小説から実在の事件をモデルにした小説まで、巨匠のエッセンスを凝縮した全十篇。没後三十年記念企画第二弾。

2022/11/08 刊行

-

単行本

批判覚悟のリーダーシップ

日本サッカー協会会長秘録

田嶋幸三 著

嫌われる決断が必要なときあなたならどうする? 代表監督交代、Jヴィレッジと原発事故、コロナ禍の経済危機などの修羅場の真相。オシム、川淵三郎ら学ぶ、危機を乗り越えゴールする力。

2022/11/08 刊行

-

中公新書ラクレ

実録・家で死ぬ

在宅医療の理想と現実

笹井恵里子 著

最期を迎える場所として、ほとんどの人が自宅を希望する。しかし現在の日本では8割の人が病院で最期を迎える。では、「家で死ぬ」にはどうすればいいのか。実際には、どのような最期を迎えることになり、家族はなにを思うのか――。何年にもわたる入念な取材で語られる本音から、コロナ禍で亡くなった人、病床ひっ迫で在宅を余儀なくされた人の事例まで、在宅死に関わる人々や終末期医療の現場に足を運び、密着取材で詳らかにする。

2022/11/08 刊行

-

中公新書ラクレ

増補版

笑って生ききる

寂聴流 悔いのない人生のコツ

瀬戸内寂聴 著

好評を博した金言集の決定版を約60頁の大増補!健康、夫婦、子育て、老い、人づきあい……あなたの悩みにそっと寄り添う、寂聴さんの熱いメッセージ。

2022/11/08 刊行

-

中公新書ラクレ

調べて、伝えて、近づいて

思いを届けるレッスン

増田明美 著

マラソン・駅伝中継での、選手の人柄まで伝わる解説に定評がある増田明美さん。あの「こまかすぎる」名解説はいかにして生まれるのか。相手との信頼関係の築き方、情報収集の極意、選手につけるニックネームに込めた思いまで――その舞台裏を初公開。さらには、20年以上続けている大阪芸術大学での講義や、朝ドラ『ひよっこ』のナレーション、『読売新聞』「人生案内」回答者など、幅広い仕事で培ったコミュニケーション術に迫る。

2022/11/08 刊行

-

中公新書ラクレ

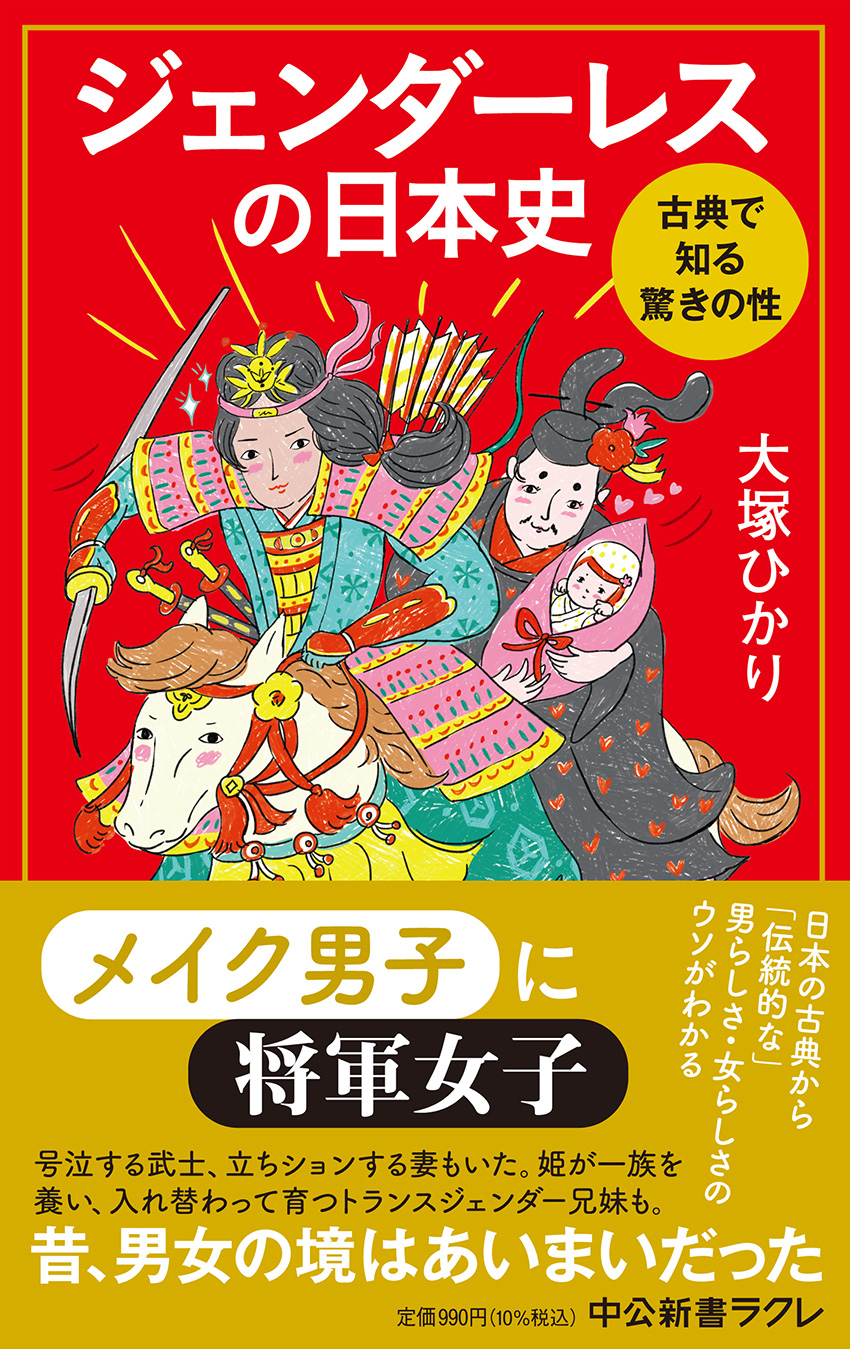

ジェンダーレスの日本史

古典で知る驚きの性

大塚ひかり 著

男同士が恋愛仕立ての歌を詠み合い、家財産を持つ経済力ある姫が一族を養う。トランスジェンダー兄妹は入れ替わってすくすくと成長――。日本の古典作品は、性の境があいまいな物語にあふれています。驚きの性意識をたどれば、伝統的な男らしさ・女らしさのウソが見えてくる!

2022/11/08 刊行

-

中公選書

矢部貞治

知識人と政治

井上寿一 著

矢部貞治は政治に直接コミットした最初の研究者の一人だ。ヒトラーが台頭する欧米に留学し政治の大きな変革を目撃した矢部は、東大法学部の政治学講座を担いつつ近衛文麿のブレーンとして昭和研究会に参加。現実政治での実践を試み、国内・国際新体制を立案する。敗戦後は拓大総長や憲法調査会などの政府委員を歴任しつつ、またメディアを通し政治の変革を求め続けた。本書は矢部の生涯を通し、日本における政治と知識人との関係を描く。

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

実録・家で死ぬ

在宅医療の理想と現実

笹井恵里子 著

最期を迎える場所として、ほとんどの人が自宅を希望する。しかし現実は異なり、現在の日本では8割の人が病院で最期を迎える。では、「家で死ぬ」にはどうすればいいのか。実際には、どのような最期を迎えることになり、家族はなにを思うのか――。 著者は、在宅死に関わる人々や終末期医療の現場に足を運び、在宅医療の最新事情を追った。何年にもわたる入念な取材で語られる本音から、コロナ禍で亡くなった人、病床ひっ迫で在宅を余儀なくされた人など、現代社会ならではの事例まで、今現在の医療現場で起こっていることを密着取材で詳らかにしていく。 2025年以降、死亡者数が急増すると見込まれている多死社会の到来において、個人の希望はさておき、現実的に「病院では死ねない時代」がやってくるともいわれる。それでも、自分がどこで死ぬかを具体的にリアルに考え、死というゴールを見つめることは、“だから今をどう生きるのか”につながっていく。人が死に向かう過程で懸命に生きる人々の記録でもある一冊。

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

まるい三角関係

三者三様おしゃべり三昧

清水ミチコ 著

「お題ナシ、すべてアドリブ」で繰り広げられる、二人のゲストとの気ままなおしゃべり。『婦人公論』好評連載のシリーズ第3弾。【ゲスト】(敬称略)・片桐仁 & 片桐はいり・いとうせいこう & バービー・博多華丸・大吉・よゐこ(有野晋哉 & 濱口優)・齋藤孝 & 為末大・黒沢かずこ & 鈴木拓・水道橋博士 & 近田春夫・高田文夫 & 中野翠・岩崎良美 & 細田守・江上敬子 & 白鳥久美子・綾小路翔 & ヒャダイン・天海祐希 & 草笛光子・さだまさし & 笑福亭鶴瓶・細野晴臣 & リリー・フランキー

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

増補版

笑って生ききる

寂聴流 悔いのない人生のコツ

瀬戸内寂聴 著

好評を博した金言集の決定版を約60頁の大増補!健康、夫婦、子育て、老い、人づきあい…あなたの悩みにそっと寄り添う、寂聴さんの熱いメッセージ。作家として、僧侶として、瀬戸内寂聴さんはたくさんの名言を残しています。年齢を重ね、老いを受け入れ、周囲との人間関係や、家族のかたちも変わっていくなかで、私たちは、その言葉に心のよりどころを求めます。本書は『婦人公論』に掲載された瀬戸内寂聴さんのエッセイ、対談、インタビューから厳選したものです。私たちの気持ちに寄り添い、一歩を踏み出す勇気を与えてくれる瀬戸内寂聴さんの言葉を、この一冊にぎゅっと詰め込みました。

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

馬上の星

小説・馬援伝

宮城谷昌光 著

王莽の台頭によって、官位についた兄たちに変わって、家主となった馬援は、馬の世話をし、田を耕し生活していた。しかし、敬愛する兄の死によって、故郷を離れ、北地で牧畜を営むことになる。馬援の牧場経営は軌道に乗り、大きな富を築くが、馬援はその富を皆に平等に分ける。各地で王莽への叛乱軍が蹶起し、かつての友、公孫述、隗囂らも兵を挙げるが、馬援は劉秀に惹かれ、共に天下統一の戦いに加わることになる。夜に輝く巨星のような馬援と、天高く上る日のような劉秀。互いを「君」「臣」と選び取った二人が挑む新王朝樹立の戦いのゆくえは。

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

北条氏康

河越夜襲篇

富樫倫太郎 著

武田晴信は、今川義元の臣・太原雪斎からの提案に驚愕した!両上杉に古河公方、今川勢に武田を加え、北条大包囲網を敷こうというのだ。その戦略は現実のものとなり、いまや北条の河越城は8万の敵に囲まれている。氏康の命運尽きたと誰もが思ったその時、10倍もの敵の目を眩ませる小太郎の奇策が発動する!〈北条氏康シリーズ〉第三弾は緊迫の展開。

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

調べて、伝えて、近づいて

思いを届けるレッスン

増田明美 著

マラソン・駅伝中継での、選手の人柄に迫る解説に定評がある増田明美さん。一度聞いたら忘れられない、あの「こまかすぎる」名解説はいかにして生まれるのか。相手との信頼関係の築き方、情報収集の極意、選手につけるニックネームに込めた思いまで――その舞台裏を初公開。さらには、20年以上続けている大阪芸術大学での講義や、朝ドラ『ひよっこ』のナレーション、『読売新聞』「人生案内」回答者など、幅広い仕事で培ったコミュニケーション術に迫る。〈目次より〉【プロローグ】途中棄権で終わった選手生活走る楽しさを教えてくれた宗兄弟/ロサンゼルスオリンピックの記憶/ゼロからの再起、そして引退レース【第1章】取材する力――人の心を開く●マラソン解説者デビュー最初の解説で大失敗/取材の原点「会いたい人に会いにいく」/選手は何をいちばん伝えてほしいのか?●信頼関係を築き、寄り添う口調や言葉遣いを相手に合わせて/監督からいかに話を聞き出すか/ニックネームに込めた思い/中学時代から取材した鈴木亜由子選手/誰かの靴を履く●スポーツライターの心得取材相手はとことん調べる/忘れられない大失敗/汗かき、恥かき、手紙書き【第2章】伝える力――人の心を?む●人生の師からの教え崖っぷちからのスタート/嫌われた理由/自分を笑える強さが大切/楽しんでいれば、それがそのまま伝わる/話し上手は聞き上手から/小出さんから学んだ「人間力」●大学の講義で試される芸術大学でスポーツを教える/飽きさせない工夫が勝負/高橋尚子さん、野口みずきさんのすごい食べっぷり/宮本武蔵の教え ●スポーツの力を信じて開発途上国の暮らしぶりを伝える/ラオスの山岳地帯で一緒に走った日/支援の'バトンリレー'をつないで/朝ドラ『ひよっこ』のナレーション/たくさんの「心のひだ」を持つ【第3章】つなげる力――人の絆を育む●支えることの喜び「心のレベル」という教え/言い訳をしない、と決めた/応援される選手に/素直な言葉は愛される/パラスポーツとの出会い/残されたものを最大限に生かせ/心のぜい肉を落とす●一歩一歩、前へ向かって私が憧れるロールモデル/「人生案内」で社会を知る/結婚は、呼吸が楽な人と/座右の銘は「知好楽」【エピローグ】次のステージに向かってマラソン解説にひと区切り/人のために生きること/人生のチャレンジは続く

2022/11/08 刊行

-

電子書籍

情報パンデミック

あなたを惑わすものの正体

読売新聞大阪本社社会部 著

米大統領選→コロナワクチン→ウクライナ侵攻、次々に連鎖する陰謀論。誤情報をネットで流布する匿名の発信者を追い、デマに翻弄される人々の声を聞く――。高度化する“嘘”の裏側に迫るドキュメント。『読売新聞』長期連載「虚実のはざま」、待望の書籍化。 同じ事柄について話しているのに、「何が事実なのか」という根本的な認識すらも全く異なる人が増えている。虚と実の境界がどんどん曖昧になり、社会で共有されるべき大切な土台が少しずつ浸食されているのではないか。そんな違和感が膨らんでいた。コロナ禍がもたらす負の作用が、それを顕在化させつつあるようにも感じていた。 コロナというパンデミックは、一部の層の人間が利益を得るために計画され、人為的に引き起こされた――。通底していたのは、そんな被害妄想に近いものだった。そして、その陰謀論を信じて疑わない人々の叫びがネット空間に大量に吐き出されていた。 いったいなぜ、多くの人が引き寄せられるのか。私たちは当事者に直接話を聞こうと取材を始めたのだった。 (本文より)

2022/11/08 刊行