- 2018 02/28

- 知の現場から

2009年7月に中公新書は帯のデザインを変更し、現在の白を基調としたものになった。以来、8年半にわたり帯のデザインを担当しているのは、デザイナーの山田信也さん。その仕事場、株式会社スタジオ・ポット(東京都・渋谷区)を訪ねた。

スタジオ・ポットは、原宿駅から徒歩10分ほどの場所にオフィスを構えている。あたたかみのあるデザイナーズ・マンションの一室だ。

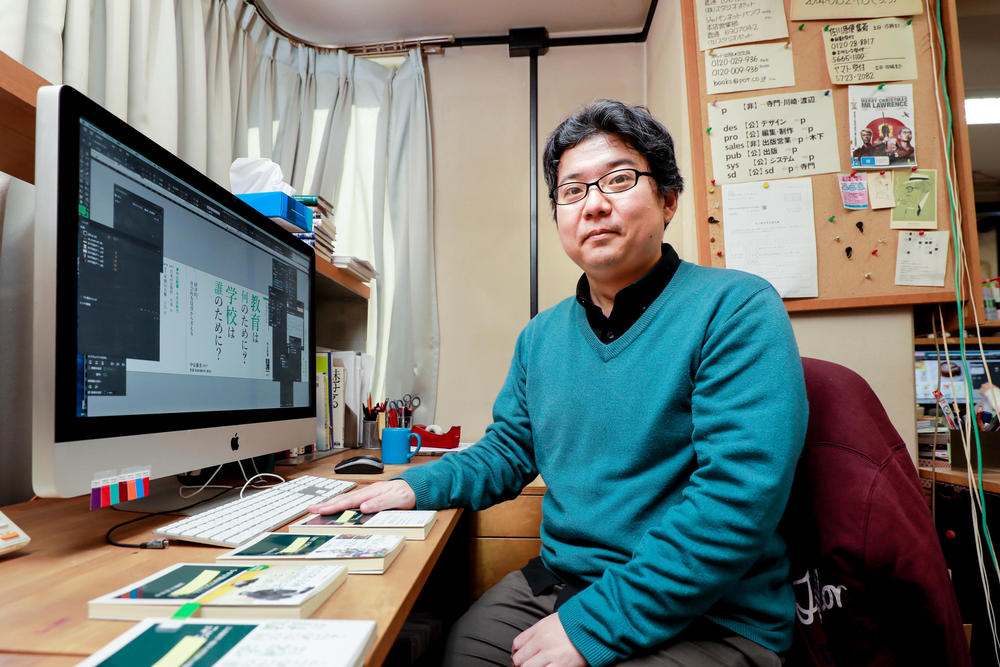

オフィスの打ち合わせスペースでインタビューに応じる山田さん

オフィスの打ち合わせスペースでインタビューに応じる山田さんまず、山田さんと中公新書の関係について教えてください。

「入社した当初(2002年頃)から、グラフや表の制作や、カラー版の中公新書の組版(文字や図をページに配置すること)の依頼を受けることがありました。毎月、新刊の帯を作るようになったのは、2009年5月に中公新書が2000点に到達するとき、ポップや帯などフェアの販促物のデザインを担当したのがきっかけです。それが縁となり、帯のデザインを担当することになりました。そのとき、編集部の方と打ち合わせを重ねて、中公新書のカバーのビリジアン(ややくすんだ青みがかった緑色)を生かす、白を基調とした落ち着いたデザインにしようと決まりました」

「ちょうど、『バカの壁』(養老孟司、2005年、新潮新書)、『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(山田真哉、2005年、光文社新書)、『国家の品格』(藤原正彦、2006年、新潮新書)などのヒットが続き、新しいレーベルも立ち上がる、という新書ブームの少しあとの時期でした。デザインするときは、それらのヒット作や新規参入のレーベルと、うまく差別化、対比する形で、“硬派”な雰囲気が出せるように、と意識しています」

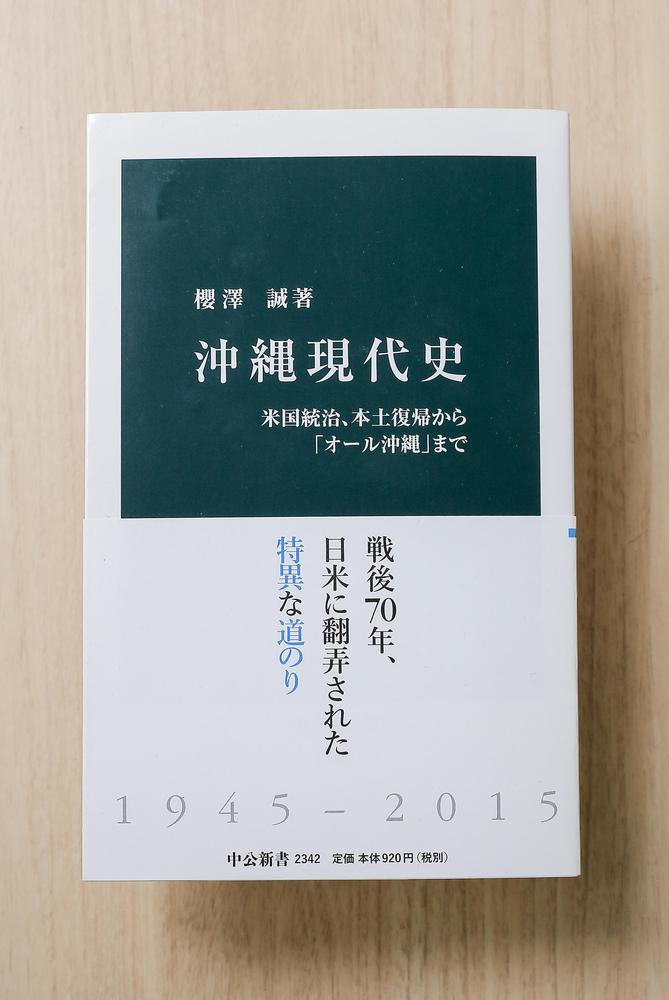

『沖縄現代史』(櫻澤誠、2015年、中公新書)

『沖縄現代史』(櫻澤誠、2015年、中公新書)山田さんは、500点近くの中公新書の新刊帯をデザインしている。特に印象に残っている仕事をたずねると「ここ数年では、『沖縄現代史』でしょうか。コピーをあえて小さく入れて、印象づけたものです。コピーは大きく入れるのが一般的ですが、こういう方法で目立たせることも出来ると考え、挑戦しました」という。

オフィスにあるデザイン関係の資料類

オフィスにあるデザイン関係の資料類 山田さん愛用の東洋インキの色見本帳。「これを使っていつも色を決めています。グラデーションになるよう色が並んでいるので選びやすくなっています」

山田さん愛用の東洋インキの色見本帳。「これを使っていつも色を決めています。グラデーションになるよう色が並んでいるので選びやすくなっています」普段のお仕事のスタイルは?

「午前中に出社して、その時々の仕事をする、普通の会社員ですよ」と笑い、「会社では、データをすべて共有しています。それぞれの仕事の進み具合もわかりますし、僕に何かあっても、代わりに誰かが仕事ができるようになっています」と謙虚な人柄がにじみ出る。

「実は、2~3月が一番の繁忙期です。学習参考書など、3月までに発売しないといけない本が多いので、仕事の量が多いのです」

参考書も作っているのですね!

「『数学セミナー』(日本評論社)という雑誌のレイアウト、数学関係の本のカバーデザインや本文のフォーマット制作も担当しています」

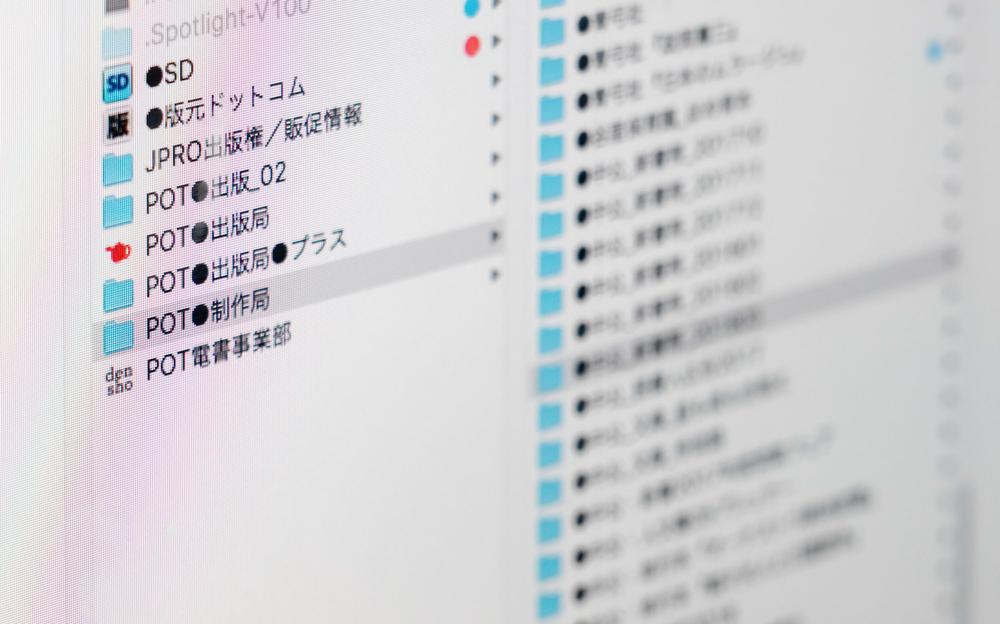

スタジオ・ポットの共有フォルダを開いて見せてくださった。データを全員で共有するのは、スタジオ・ポット流仕事術

スタジオ・ポットの共有フォルダを開いて見せてくださった。データを全員で共有するのは、スタジオ・ポット流仕事術「スタジオ・ポットは、ポット出版の屋号で出版社もやっているので、自社の単行本のデザインや組版もしています。直近では、R18コミックですが、田亀源五郎さんの『嬲り者《復元完全版》』という単行本のデザインもしました」

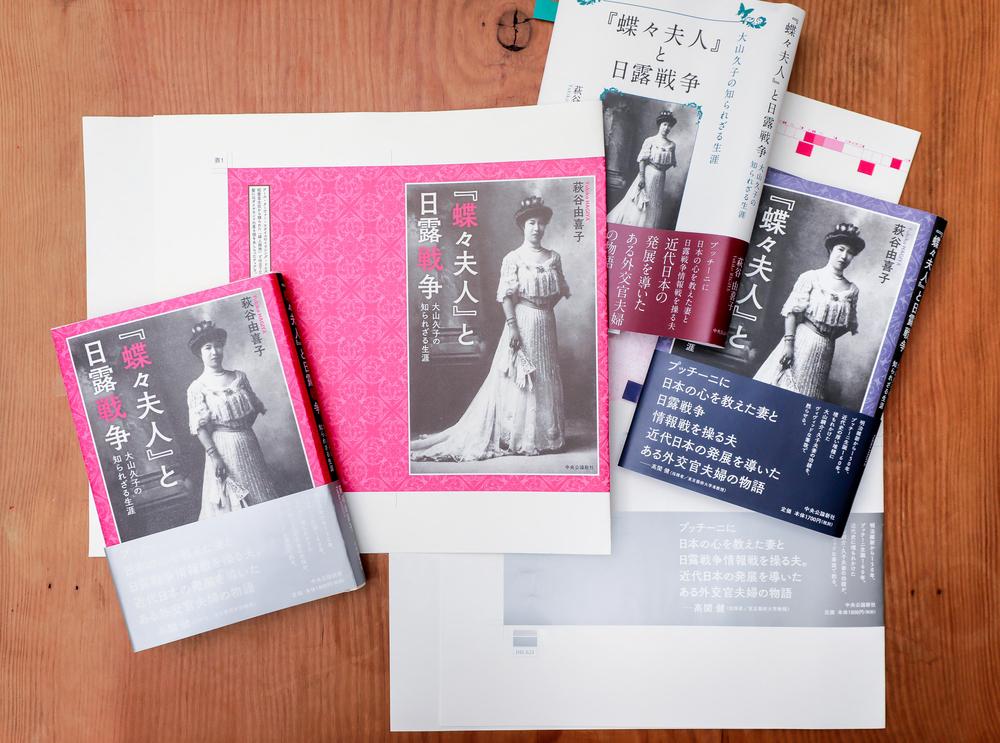

『「蝶々夫人」と日露戦争』(萩谷由喜子、2018年、中央公論新社)のカバーと帯の制作過程。最初、2パターンの装幀(右から2点)を編集者に提案し、右側の紫の装幀を明るくしてほしいと希望され、最終的に濃いピンクの装幀(左側)になった

『「蝶々夫人」と日露戦争』(萩谷由喜子、2018年、中央公論新社)のカバーと帯の制作過程。最初、2パターンの装幀(右から2点)を編集者に提案し、右側の紫の装幀を明るくしてほしいと希望され、最終的に濃いピンクの装幀(左側)になった 山田さんがデザインした本・帯の数々。穏やかながら静かに主張する佇まいが目を引く

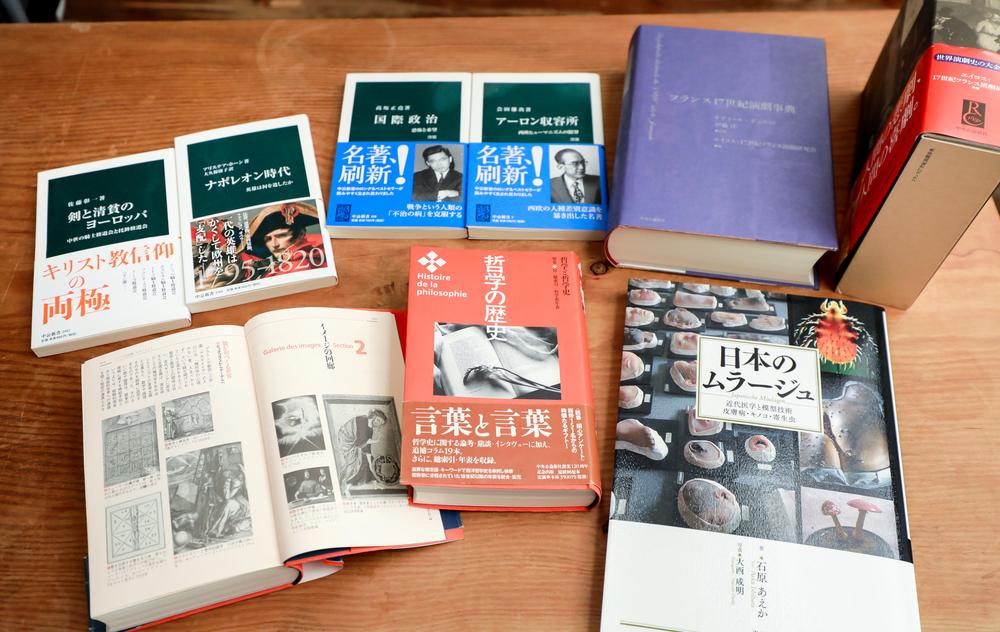

山田さんがデザインした本・帯の数々。穏やかながら静かに主張する佇まいが目を引く「新書ではないのですが、中公の仕事で一番思い出深いのは『哲学の歴史』のブックデザインです。スタジオ・ポットで、カバー・帯のほか、本文の版面設計や口絵ページのレイアウトも手がけました」

組版については「とにかく、原稿の字数やページ数という“制約”があるので、その中で最大限読みやすく」なるようにしているという。「デザインを決定するのは“制約”です。コピーやタイトルの長さ、イラストや写真のバランス、そういった決まり事からはじまって、いかに見やすく、メッセージが伝わりやすくなるか調整しています」