- 2025 07/26

- 著者に聞く

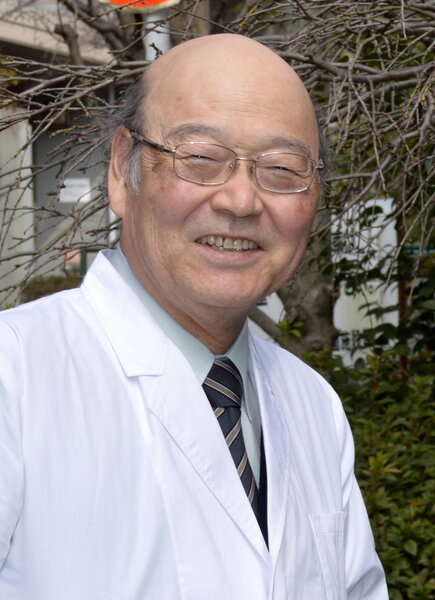

家の外に一歩出れば、緑を見ない日はありません。それらの身近な植物たちが、どんな名前で、どんな生活をしているのか、そしてそこにはどんな工夫が秘められているのか――それらを知ると、もっと愛おしく感じられます。『雑草散策 四季折々、植物の個性と生きぬく力』で春夏秋冬の雑草たちの生き方を執筆した田中修先生にお話を聞きました。

――「雑草散策」というタイトルですが、田中先生はお散歩はお好きですか?

田中:はい、好きです。私は、田んぼや畑があちこちにある地域に住んでいるので、散歩では、多くの植物と出会えます。畦には季節ごとに入れ替わって、いろいろな雑草が生えており、田んぼや畑に栽培される植物が育つ姿も観察できる愉しみがあります。

でも、植物と出会う散歩は、郊外とは限りません。都会でも散歩すれば、家々の庭や植え込み、道端に、いろいろな植物が育っています。だから、植物との出会いは十分に愉しめます。

――どんなところに注目して、散歩をしていますか?

田中:あまり深く考えたことはないですが、自然に目がいくことを思いつくままに、いくつかあげてみます。

1つ目は、日々、成長していく植物の姿を眺めます。同じ場所を散歩していれば、日を追って、発芽した芽生えが成長し、花が咲いて、結実していく過程を見ることができます。

2つ目は、どんな花が咲きはじめたかに目がいきます。成長の過程はあまり目にとまらないけれども、花が咲くとパッと目立つ植物が多くあります。花の個数や、色の美しさ、その大きさなどからです。

3つ目は、毎年、ごく短く限定された日に出会える花が気になります。同じような月日に、同じ場所で見かけると、「ああ、今年も出会えた」と、なぜかほっとします。

4つ目は、思いがけない植物と出会うと、いろいろな思いを巡らせます。「なぜ、こんな場所に生えているのか」とか、「どのようにして、ここに来たのか」などと思い、その答えに勝手な想像を膨らませるのも愉しみです。

5つ目は、花の季節が終わったあとの、結実した植物の姿に目がいきます。特に、雑草の果実の姿は、タンポポのような目立つものを除いて、目を向けないと気がつかないものが多くあります。

――散歩で観察するのに、お薦めの植物はありますか? それはどうしてですか?

田中:日を追って観察されるなら、エンドウです。日々、芽生えがみるみる成長し、やがて花が咲き、たわわに豆が結実するのを、短期間で観察できます。これは畑で栽培される植物ですが、芽生えから結実までの速い成長ぶりには、驚かされます。

群生して一面に咲いているのを見るのなら、雑草のオオイヌノフグリやムラサキカタバミです。突然に多くの花が咲き、びっくりします。その美しさは、野原や畦に咲かせておくのはもったいないと思うくらいです。

毎年、同じ場所で出会えば、ほっとするのは、ヒガンバナです。開花の直前にツボミが地上に出てきて、開花のあとには、いったん姿を消します。冬には、葉っぱが茂りますが、気にしていないと気づきません。

思いがけず出会うことがあるのは、引っ付き虫とよばれるオナモミです。ひと昔前、この植物は野原や河原に多くあったのですが、めっきり減って見かけなくなりました。突然に見かけると、「どうして、突然に、こんなところに出てきたのか」と思いが巡らされます。

雑草の果実を観察するのなら、カタバミやドクダミ、オオイヌノフグリです。カタバミなら、多くの莢が上向きに立っています。熟していれば、触るとはじけます。ドクダミでは、白い花びら(苞)から伸びて棒状に咲いていた多くの花は、果実の集まりになります。親指と人差し指でこすれば、ボロボロと果実が落ちてきます。オオイヌノフグリなら、本書の挿絵で紹介したような、名前の由来となった果実の姿が観察できます。

オオイヌノフグリ

オオイヌノフグリ――今の時期に観察できる植物としては、どんなものが興味深いですか?

田中:この季節なら、ヤブガラシがいろいろな場所で多彩な姿を見せています。

植物が茂っていないところでは、絡まるものがないので、地面を這うように伸びています。植物が育つ場所では、内部から伸びあがってきて、葉っぱを出しています。群生しているところでは、多くの花を咲かせています。育つ場所によって、変幻自在に姿を変えて魅せてくれる植物です。

また、エノコログサが緑の毛虫のようなものを風になびかせています。この植物では、秋の姿も印象的ですが、夏の暑い中で、涼し気に風になびく姿はたくましさを感じます。「さすがに、暑さに強いC4植物の性質を備えた植物だ」と感服します。

季節を問わずに気になるのは、クローバーです。四つ葉のクローバーを見つけると、「幸運を招く」といわれるので、群生している場所では、ついつい探してしまいます。ちなみに、この植物では、四つ葉、五つ葉を超えて、63枚葉のクローバーが栽培でつくられ、2024年に、ギネス記録として認定されました。

ヤブガラシがツツジを覆うように育っている

ヤブガラシがツツジを覆うように育っている――本書のご執筆にさいして、とくに工夫した点、あるいは苦労した点がありましたらお教えください。

田中:本書では、独断と偏見で、私の気になる植物を選び紹介しました。その植物をきっかけに他の植物にも目を向けてほしいとの思いを込めました。そのため、取り上げた雑草から他の植物への興味を広げられるように、心掛けたつもりです。

特に、近年、話題となった植物を取り上げました。新種が発見されたネジバナ、花の色を3回も変えたり、ダニのついた植物には絡まらなかったりするヤブガラシ、絡まる植物に好き嫌いがあることがわかったネナシカズラ、120年ぶりの開花が全国的に見られるハチクが、それらの例です。身近で観察はできませんが、近年、話題になっている「魔女の雑草」とよばれるストライガの話にも触れました。

――本書のサブタイトルは「四季折々、植物の個性と生きぬく力」です。いろいろな植物が個性的な工夫を凝らして生きぬいていることが書かれています。そして、「なぜ、植物は個性的なのか」という問いには、「植物の個性は、生きぬくための武器である」と、「おわりに」でまとめられています。 一方で、いくつかの植物に共通する工夫が紹介されています。個性的な工夫に対して、共通の工夫をもつことは、どのように考えたらいいのでしょうか。

田中:いくつかの植物に共通の工夫は、生きぬくための“方法”です。それらが個性的でない印象を与えるのは、方法には、限りがあるからです。

たとえば、動きまわることもなく、光を受けて栄養をつくらなければならない植物が、からだを守る方法は限られています。有毒物質を持つこと、動物が嫌がる香りを持つこと、トゲを身につけること、あるいは、食べられないように、からだを隠してしまうことなどです。

私たちが考えても、これくらいの方法しか思いつきません。それぞれの植物たちが、その方法を選んで、身につけています。だから、共通にならざるを得ません。

ただ、それを実践するときには、個性的な手段を工夫しています。

――方法には限りがあるけれども、それを実践するときの手段はいろいろあって、個性が生じるということでしょうか。

田中:その通りです。たとえば、動物が嫌がる香りをもつ方法なら、ヘクソカズラはメルカプタン、ドクダミならデカノイルアセトアルデヒド、イグサならヘキサナールのように、個性的な特有の香りを身につけているのです。

有毒物質でからだを守るのなら、ヒガンバナはリコリン、キンポウゲはプロトアネモニン、トリカブトはアコニチンなどのように、それぞれが個性的な物質を身につけています。

いくつかの植物に共通の「地下茎で増える」というのは、食べられないように、からだを隠してしまう一つの方法です。茎が地上に立ち上がって伸びていると、動物に食べられたり、踏まれたり、折られたりします。それらを避ける方法として考えられるのは、茎を高く伸ばさないことや、地面のすれすれを這うように伸びること、あるいは、土の中に潜ることです。このように、食べられないように、からだを隠して繁殖する方法は限られているので、共通になります。

でも、その方法を実践するときに初めて、個性が出てきます。

――「地下茎で増える」という方法にも、いろいろな個性があるということでしょうか。

田中:はい、そうです。「地下茎」というのは、地下にある茎の総称です。

だから、根茎(ショウガやミョウガなど)、鱗茎(タマネギやニンニクなど)、塊茎(ジャガイモやキクイモなど)、球茎(サトイモやクワイなど)などがあります。地面を這う匍匐茎(シバやクローバーなど)を地下茎の一種とすることもあります。

ドクダミやイタドリ、スギナやタケなどの地下茎は根茎ですが、その伸び方や張り方、伸びる深さ、栄養の貯め方など、それぞれが個性のある工夫を凝らしています。「地下茎で増える」といっても、地下茎の形態や機能は、さまざまであり、それぞれの植物に個性が生じるのです。

――次に執筆しようと考えていることがありましたら、お教えください。

田中:「植物について、多くの人に知ってもらいたい、興味をもってほしい」と思うことは、いっぱいあります。これから、散歩しながら、植物に興味をもってもらえるようなテーマに想いを巡らそうと思います。

――最後にこれだけは読者に伝えたいということがありましたら、お教えください。

田中:植物たちが地球上に上陸して4億7000万年の年月をかけて築いた世界の中で、私たちは生きているのです。私たち人類は、たかだか、数十万年しか生きていないのです。

私たちがこれからますます発展していくためには、植物たちの恩恵を受けなければなりません。植物たちの力に頼らざるを得ません。植物がいなくては、私たちは生きていけないのです。そのために、植物たちとのつながりをよく知り、植物たちの生きぬく力を知ることは大切です。

日々の雑草散策で、身近な植物と触れ合うことから、私たち人間と植物たちとのつながりに思いを巡らせてくださることを願っています。