- 2025 07/29

- まえがき公開

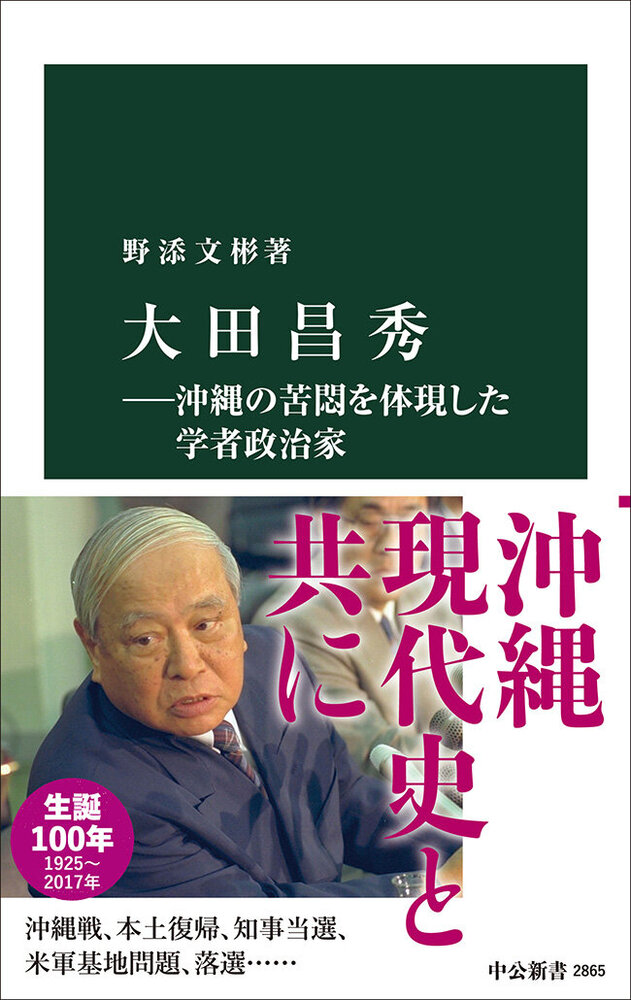

沖縄戦で鉄血勤皇隊として死線を彷徨い、戦後は早稲田大学、米国に留学、琉球大学で沖縄戦・沖縄学の教鞭を執った大田昌秀。米統治下から論壇で活躍し、1990年、知事当選後は米軍基地問題と対峙する。冷戦終結後の新たな日米関係が求められる中、米兵による少女暴行事件が勃発。高揚する民意と日本政府との間で解決を模索するが、3度目の知事選で敗北する。百冊以上の自著で沖縄の苦悩を記し、沖縄現代史と共に歩んだ生涯。 『大田昌秀―沖縄の苦悶を体現した学者政治家』の 「はじめに」を公開します。

沖縄の近現代史は波乱に満ちたものだった。

かつてアジアとの交易で繁栄した琉球王国を近代国家となった日本が強制的に編入した「琉球処分」。アジア・太平洋戦争末期の沖縄戦。米軍の占領と統治。そして日本への復帰。沖縄に住む一人ひとりがこの激動の歴史を生きてきたが、本書の主人公、大田昌秀(1925~2017)ほどその人生が沖縄の近現代史と軌を一にする人物はいない。

大田昌秀は1925年に沖縄の久米島で生まれ、首里にある教員養成機関・沖縄師範学校に在学中、45年3月からの沖縄戦を学徒隊・鉄血勤皇隊の隊員として体験した。九死に一生を得た大田は、米軍統治下の沖縄から日本本土の早稲田大学、さらに米国のシラキュース大学大学院へ留学する。帰国後、大田は琉球大学で教鞭をとり、メディア学を専門としながら、沖縄戦に至る日本と沖縄の関係や沖縄住民の意識について歴史をさかのぼって検討する。1972年の沖縄の日本復帰をめぐっては、『醜い日本人』(1969年)などの著作を刊行して日本国内の沖縄差別を批判し、沖縄を代表する論客として活発に発言する。

冷戦終焉という国際秩序の変容のなかで、平和や米軍基地縮小を求める沖縄県民の期待を受け、大田は1990年11月の沖縄県知事選に出馬・当選する。知事として大田は、平和行政に力を入れ、沖縄戦の犠牲者を追悼する「平和の礎」の建設などに取り組んだ。

その一方で、冷戦後も在日米軍専用施設面積の75%を占める広大な沖縄米軍基地は維持され、県内では不満が高まっていた。1995年9月には米兵3人に小学生の少女が暴行される事件が起こる。沖縄県民の怒りが爆発するなか、大田は米軍基地使用のための手続きである代理署名を拒否し、日米両政府と対峙していく。

沖縄からの異議申し立ては日米両政府を動かし、1996年4月には宜野湾市の街の中心にある普天間飛行場の返還が合意される。1996年9月には橋本龍太郎首相は沖縄に関する談話を発表し、米軍基地の整理縮小と経済振興に取り組むと表明する。大田も基地使用のための手続きである公告・縦覧の代行に応じ、日本政府と協調する姿勢を示した。

しかし、普天間飛行場返還は県内移設が条件とされ、名護市辺野古への移設に反対した大田は再び日本政府と対立する。当時の経済不況のなか、大田は1998年の県知事選で「県政不況」という批判を受けて敗北することになる。知事退任後、大田は研究所を設立し執筆・講演などの活動を行うとともに、2001年から07年にかけては参議院議員をつとめた。そして2017年6月12日、92歳の誕生日に死去する。

生前の大田は、「反戦平和」を希求する「沖縄の心」について論じ、その体現者をもって自他ともに任じていた。また米軍基地問題をめぐって日米両政府に抵抗する沖縄のリーダーとして脚光を浴びた。その一方で大田は同時代、県内で各方面から批判されている。

沖縄現代史研究者で「沖縄闘争の伴走者」と称された新崎盛暉(1936〜2018)は、知事時代の大田について「よくいえば慎重、悪くいえば優柔不断」と評した(『沖縄現代史』)。

特に政府との対立を経て最終的に米軍用地使用の公告・縦覧代行を決断した大田を、基地問題の根本的解決を目指すのではなく政府と妥協したと厳しく批判した。

また琉球王国史研究者で2013年から14年には仲井眞弘多県政の副知事となった高良倉吉(1947〜)は、大田が知事として沖縄基地問題を日本全国に提起したことを評価しつつも、現実的な問題解決策を示すことができなかったと評した。さらには研究者としての大田についても「沖縄というテーマによりかかる」姿勢があり、「情念」的で「そのような議論が本当に深い沖縄論なのか」と問うた(『ウチナーンチュは何処へ』)。

なぜ大田には一方で慎重で妥協的、他方で感情的で批判ばかりという対照的な評価があるのか。しかしこうした対照的な評価こそ、大田という人物の、そして大田が生きた沖縄の現代史の複雑さを示している。

本書は、大田昌秀についての初の本格的評伝である。大田は、沖縄戦の体験者、知識人、政治家と様々な側面を持ち、その活動は多岐にわたる。しかも、先述したように、その人生は激動の沖縄の歴史と軌を一にする。評価が難しいのは当然ともいえる。まずはその人生を歴史のなかに位置づけ、総体として理解することが必要である。大田の遺した膨大な著作に加え、近年の史料公開や関係者の証言によって、その作業は可能となりつつある。

いまなお争点であり続けている普天間飛行場の辺野古移設問題は、大田県政の時代に端を発する。日本の安全保障や日米関係と密接にかかわる沖縄問題を考えるうえでも、戦後沖縄を代表する知識人・政治家である大田昌秀の思想や取り組みを理解することが不可欠である。

大田昌秀の人生をたどることは、沖縄の近現代史を俯瞰することであり、それは日本の近現代史を逆照射することに他ならない。

(まえがき、著者略歴は『大田昌秀―沖縄の苦悶を体現した学者政治家』初版刊行時のものです)