- 2024 11/26

- 著者に聞く

1776年に独立を宣言したアメリカの13植民地が、イギリス本国との戦争に勝利し、合衆国に生まれ変わった「アメリカ革命」。本書は大きなスケールで、先住民・黒人奴隷の視点もふまえ、70年におよぶ建国史を清新に描きだしました。アメリカの本質、こんにちのアメリカを読み解く鍵は何か。『アメリカ革命 独立戦争から憲法制定、民主主義の拡大まで』を著した上村剛さんに、執筆の背景を伺いました。

――そもそも、アメリカの建国に関心をもったきっかけは何でしょうか。

上村:もともとアメリカ映画や文化に関心があった、ということが大きいです。西洋政治思想史という分野を専攻する以前は、現代アメリカの政治哲学について研究しようと思っていた時期もありました。アメリカ建国の政治思想史に強く関心を持つようになったのは博士課程に入ってからです。西洋政治思想史という分野は基本的にヨーロッパを研究する傾向が強く、アメリカについて論じるのは(たぶん)傍流と思われているのですが、そうではなく、むしろアメリカからみるとヨーロッパの政治思想の特徴がみえたり、さらにはヨーロッパの生んだ思想と、アメリカの土壌とが融合して独自の発展を遂げたりといった独自の面白さがあり、そこに惹かれています。

――合衆国創設と聞くと、建国の父(the Founding Fathers)のイメージがあります。これに対し本書は国際的な視点で、人種やジェンダー、先住民の問題などを総体的に捉えたことが新鮮でした。どのように思索を深め、書き上げられたのでしょうか。

独立宣言(ジョン・トランブル画、1819年)

独立宣言(ジョン・トランブル画、1819年)上村:思想史学が勝者のための歴史になってはいないか、という自己反省がいちばんの根っこにあります。古代ギリシアから現代にいたるまで、西洋政治思想史の登場人物は男性ばかり、そして白人が圧倒的に多い、という分野です。もちろんそのなかに出てくる登場人物、例えばプラトンやマキャヴェッリやホッブズやモンテスキューや、といった人々の書いたものを読むのはただひたすらに面白いし、人類の積み重ねてきた叡智を実感するのですが、他方で、その「面白さ」の感覚も含めて、それでよいのか、そこには何か見落とされている大事な価値がないだろうか、自分はそれを見落としていやしないだろうか、という違和感もあります。

これは建国期のアメリカでも同様で、東海岸の白人視点で、やれ自由、やれ平等と誇ったところで、それは彼らのみえている世界の自由と平等に過ぎないのではないか、例えば黒人奴隷のいったいどこに自由と平等があったのか、ならば見落とされてきたものはないか、という点に少しでも気づけたら、と思いました。そもそも「建国の父」という表現自体が、ばりばりジェンダーバイアスのかかったものですしね。(他方で、「自由の女神」といった表象もあるので、ここらへんもいろいろ考えてみると面白いかもしれません)。

思想史の話を中心にしましたが、以上のような考えは、近年のアメリカでの帝国史やアメリカ史の潮流に影響を受けた面も強いです。西洋中心に歴史を理解しようとしないグローバル・ヒストリーや、先住民を中心とするアメリカ史など、刷新されつつあるアメリカ史の文献をたくさん渉猟していたこともあります。

――第3章では、アメリカ合衆国憲法(連邦憲法)がつくられるまでの流れが扱われています。さまざまな人の思惑が交錯し、世界最初の成文憲法はこうして作られたのかと驚きました。

北アメリカ大陸の13植民地(1775年) 作成:モリソン

北アメリカ大陸の13植民地(1775年) 作成:モリソン上村:歴史を学ぶときの面白さの一つは、私たちが当たり前のものと思っている常識がいかに歴史のなかで偶然にできたものにすぎないか、と見直すことです。その意味で、憲法(Constitution)という国の根本的なしくみ(constitution)が体系立った法律として書かれているということもまた、私たちにとって常識ですが、実は決して自明の存在ではありません。

アメリカ合衆国が、単にイギリスから独立したのみならず、人類の長い歴史のなかで何が本当に革命的な結果を生んだのかと考えてみれば、それは憲法を書く、という行為だったのではないかと執筆しはじめて、最初に思いました。アメリカの独立と建国について英語ではrevolutionという単語を使うので、『アメリカ革命』というタイトルにしたのですが、では何がアメリカ革命は革命的だったのだろうか、と問い直したときに、成文憲法が重要なのかなと思って、本書の軸に据えました。

憲法制定を軸に置くことでもう一つみえてくる面白いことは、建国者たちが全く一枚岩ではなかったことです。なんとなくアメリカ人たちは一致団結してイギリスと戦い、そして自由を勝ちとったというようなイメージがいまだに日本では流通しがちですが、そんなことはまるでありませんでした。かなり激しい対立がアメリカ内部ではみられ、もしかしたら内乱になるのではないかというところまで危惧しながらかろうじて憲法を制定し、それを頼みにしながら国家運営を行なっていく。そんなダイナミックな建国史が、憲法という一見すると静態的な存在のなかに詰まっていることも、知ってもらえたらと思います。

――2024年、ドナルド・トランプ氏が第47代大統領に再選されました。アメリカでなぜ「大統領」という役職が生まれたか。アメリカにとって大統領はいかなる存在でしょうか。

自動車産業の従事者に向けて演説するトランプ氏(2017年3月)

自動車産業の従事者に向けて演説するトランプ氏(2017年3月)上村:建国期とそれ以降では、意味合いがかなり違いますが、さしあたり建国期には二つの役割が求められました。一つは議会の暴政を抑える存在。憲法制定時に建国者たちが危惧していたのは、議会の政治家たちが絶対的な権力を握って、暴政を振るうことです。これは彼らのイギリス政治へのイメージとも通底していて、イギリスでは議会がやりたい放題やったので、アメリカは税金に苦しんで挙げ句の果てに戦争に追い込まれた、という理解がかなりありました。だから、議会を抑えるために、議会とは独立した政治権力が必要である。そのようなイメージで大統領は設計されました。

もう一つは、大統領に対して重視された要素が何かということです。エネルギー、迅速さ、責任といったものがあげられました。議会政治家は大勢いて、議会のなかで足を引っ張りあったりもしてしまうし、何か失政が起きたとき、誰が悪かったかもよくわからないから政治責任も取りづらい。このような議会の悪いところと反対の要素が大統領には求められました。一つに大統領府がまとまって、いざというときに迅速に意思決定を下すリーダーといったようなものです。そしてもちろん失政をすれば、責任を一手に取る、ということも重要です。

――大統領時代のトランプ氏が下院により弾劾訴追を受けたり、その後も刑事事件で起訴されました。立法と司法、そして行政という三つの権力が対峙する「三権分立」が生まれる流れも本書で追いました。

上村:権力をどう飼い慣らすか。それによってどのように理想の政治体制を作るのか。これも、長い時間人類が考え抜いてきた問いの一つです。そもそも権力はどう分類できるのか、いくつに分けられるのか、その基準は何か。

三権分立は、その問いに対して、人類が現在までのところ生み出したベストな解答の一つです。あくまで現在までのところ、ですが。そのような解答はどうやって生まれてきたか。なぜ立法、行政、司法の三つなのか。その意義はどこにあるのか。アメリカ革命にその鍵はあります。本書をお読みいただければわかりますが、これもたぶんに偶然の、歴史の産物なのかもしれません。

――民主主義の国アメリカは、覇を唱える超大国でもあります。本書で丹念に述べられていた点ですが、アメリカで民主化が発展していく流れと、帝国化を拡大していく流れは軌を一にしていたのだと。

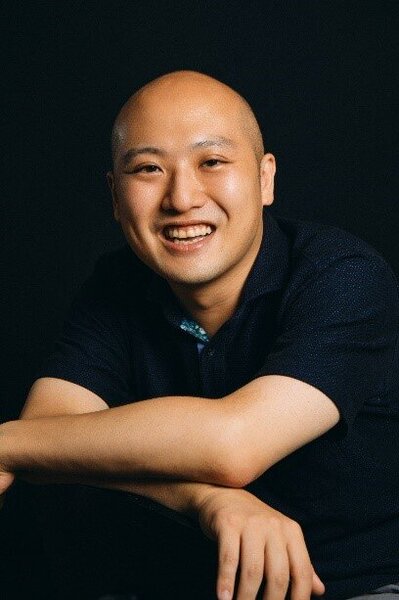

先住民部族の連合軍の指導者、テカムセ(左)。テカムセが戦死したテムズ川の戦い(右)

先住民部族の連合軍の指導者、テカムセ(左)。テカムセが戦死したテムズ川の戦い(右)上村:アメリカは民主主義の元祖みたいな扱われ方をされることも多いですが、それははっきり違うのではないかといえます。建国当初、アメリカ合衆国は民主主義に高い価値を置いておりませんでした。しかし、西部に人が広がっていき、自分たちのことは自分たちで行なう人が増えるとどんどんと民主主義の価値が肯定的になっていきます。

しかしそれは物事の反面です。これまで西部開拓として描かれてきたアメリカの歴史は、かつてそこに住んでいた人たちを殺戮し、追い出した歴史と表裏一体です。これは民族浄化ではなかったのかと論じられることも近年のアメリカ史では増えました。その意味で、アメリカの民主化と帝国化とは一つの歴史の表裏なのです。

――上村先生は古代ギリシアから始まる西洋政治思想史がご専門です。お取り組みになる中で、「研究は面白い!」と感じるところはどこでしょうか。

マサチューセッツ州、静かなコンコード。アメリカ独立戦争の跡地(筆者撮影)

マサチューセッツ州、静かなコンコード。アメリカ独立戦争の跡地(筆者撮影)上村:二つあります。一つは、人類の長い歴史的系譜のなかで考えられること。社会科学で2500年間のことを追いかけていく、という研究分野はそんなに多くはないかと思いますが、その時間的な広がりが魅力の一つです。

私にとって人文学、社会科学の究極的な(あくまで究極的な、です)目標は、私たち人間とは何か、なぜ生きているのか、そこにはどのようなしくみ(国家、政治、社会、資本主義etc…)が必要かを解明することにあります。そのような、問いとしてはちょっと空想的で、かなり茫漠としたことを一番根っこに置いて考えるためには、まず自分たちの生きているこの2024年の日本という時代と場所が、いったいどのようなところなのかを、いったん突き離して再帰的に考えてみると、理解の手がかりがほんの少し得られるような気がします。繰り返しますが、いまの私たちにとっての「常識」は、西洋政治思想史のなかでは全く当たり前のことではありません。国家がないこと、政治がないこと、社会がないこと、資本主義がないこと、それは十分に人間の様態として想定可能なことなのです。そういった世界もかつてどこかにあったし、そしてこれからもどこかで生じるかもしれない。そんなことを考えてみる手がかりになります。

もう一つは、裏返しの言い方になりますが、ではどうやって、国家や資本主義といったしくみが登場してきたのかを理解できること。先ほどの憲法の話もそうですが、この世にある人間に関わることがらは、すべて人間がどこかで発明したことです。社会的なしくみについての発明は、最初に必ず人間の頭のなか、思想(アイデア)として登場します。

その発明の瞬間を、発明した人間の頭の中をのぞけるような感覚で、追体験できること。これはとてつもなく知的に興奮を覚えるものです。人類の歴史に名を残す天才たちが、ああでもないこうでもないと苦しみながら、そして時には命懸けでペンに自らの魂を込めて書いたテクストと全力で対峙すること。これ以上面白いことが人生でほかにあるでしょうか?

――最後に、本書をこれから読む読者へのメッセージをお願いします。

上村: 日本もアメリカも、憲法も政治も、現在さまざまな意味で難しい状況にあるかもしれません。もし現在の世界を嵐のまえの平穏のようにお感じになる方がいらっしゃるようであれば、本書を手に取ってみてください。長い歴史的系譜のなかでアメリカという国家ができた、このよくわからない出来事を追体験することで、いまの政治と我々を取り巻く世界をいったん突き離して、あらためてその特徴を理解する手がかりを探れるのではないかと思います。