- 2024 11/22

- まえがき公開

2004年の法人化により、日本の国立大学は自律と教育・研究の活性化を求められた。だが、目標を達成したとは言いがたい。原因は国からの交付金の先細りなのだろうか。同様の改革を進めたドイツの国立大学は、厳しい予算下でも、複数校が競争しつつ世界大学ランキングの上位を占めている。学長のリーダーシップなど、日本で礼賛されてきた英米モデルを見つめ直し、日独の明暗を分けた大学統治のあり方を比較検証する。 『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』の 「はじめに」を公開します。

はじめに――なぜドイツと対比するのか

昨今、わが国の研究力の衰退が大きな関心をよんでいる。学術論文の数で他国に抜かれたとか、世界大学ランキングで日本の大学の順位が下がったなどと、一般のメディアでもしばしば報じられる。

大学の活性化が必要だということは衆目が一致している。だからこそここ数十年、さまざまな形で大学改革が実施されてきた。だが、結果から見るかぎり、大して功を奏さなかったわけである。これに対し、政府・文部科学省(以下、文科省)は、まだ不十分だとして、改革をいっそう推進しようとする。他方では、改革は百害あって一利なしと、これを全面否定する声も高まる。こうして、わが国の大学改革はいよいよつまずき、どんどん袋小路に入っていくような観がある。

今日の知的基盤社会では、大学の果たす役割は大きい。期待される役割を大学が果たすようコントロールすることは、どの国でも重要である。ところが、あまり知られていないようだが、実は日本の大学改革は国際的に見てかなり特異である。少なくともヨーロッパの主要国にはあまり類例を見ない。

ここ数十年、高等教育政策のあり方は世界的に見て、直接統制に代わって間接コントロールが主流となっている。つまり、権限委譲によって大学の裁量を拡大する一方、政府は後景に退きつつも、そこから間接的にコントロールをおよぼす形に変わってきた。ところが日本では、直接統制が今なおかなり強固であり、しかも一部では再び強化される傾向にある。

これまでの大学改革でよいのか、このあたりで一度総括する必要がある。おりしも今年(2024年)は、戦後の高等教育史上最大の改革ともいえる国立大学法人化が実施されてちょうど20年目にあたる。新たな方向を模索するには恰好の節目といえよう。

本書は、ドイツの状況と対比しつつ、わが国の大学改革のあり方を考察しようというものである。大学問題をめぐる議論では、他国の参考事例としてはアメリカが引かれることが多い。しかし、日本にとってむしろ参考になるのは、ヨーロッパ諸国、なかんずくドイツである。詳細な説明は第1章にゆずるが、一言でいえば、高等教育制度の構造・性格の点で、日本とはるかに共通点が多いのである。

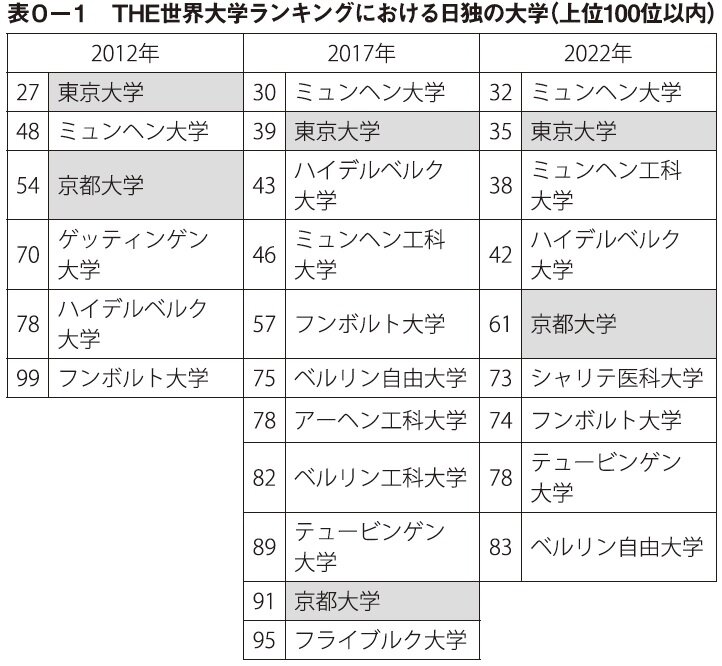

ドイツの大学は世界的にトップクラスである。手近な材料として「タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)」の世界大学ランキングをとるなら、2022年にドイツは7校がトップ100に入っているが、日本は2校のみである(表0-1)。科学技術大国ぶりはノーベル賞の実績にも表れている。ドイツの受賞者の数(22年まで)は86人で、日本の28人をはるかに凌駕している。研究力の低落に悩むわれわれからすれば、ドイツは大いに手本になる国である。

対比を求めて他国を見るにあたっては、ことに高等教育論では慎重さが必要である。教育制度は歴史と文化の産物であり、またその時代と社会のなかに根ざしている。つまり、高等教育制度は一種のエコシステムなのである。他国の制度のある部分が模範的だからとして、さっそくわが国でも導入を、という議論がおりおり見うけられる。しかし、いいとこどりのつまみ食いでは、思いどおりの成果は得られないだろう。

本書では問題をできるだけ総体的に把握するように努めた。もっとも、筆者の能力の限界に加えて新書という紙面の制約もある。はたしてそれが奏功しているかは読者の判断に委ねるしかない。ただ、本書のテーマを扱う適性となると、そう人後には落ちまいとひそかに自負するところはある。

筆者は以前、国立大学に20年以上教員として在籍した。その間、教育・研究に従事しながら、大学のミクロな実態を内側から観察し、あるいはわが身で体験した。一方、今の勤務先の大学改革支援・学位授与機構では、職務の一環として全国立大学の活動をマクロに見るというめったにない好機にめぐまれた。この機構は法人評価や機関別認証評価などの大学評価(詳しくは第1章参照)で事務局を務めているためである。また、勤務先の調査研究プロジェクトとして、 22の国立大学の経営陣に対して学内資源配分に関するインタビュー調査を行い、財務や経営管理に関する知見を補うことができた。

ドイツの大学や研究者とは、筆者は自分の元来の専門(ドイツ史、日独交流史)を通してもともと頻繁な接触があった。若いころにミュンヘン大学に留学したし、また大学在職中には、ヨーロッパ8ヵ国の大学に招聘教員などとして滞在した経験がある。さらに本書のテーマに関して、ドイツの大学、高等教育研究機関、質保証機関などで訪問調査を行った。こう見るなら、日本についてもドイツについても、知識や経験の面で一通りはカバーしているのではと考えている。

なお本書では、日本の大学を論じる際に国立大学を念頭に置いている。私立大学の意義を否定するものでは毛頭ないが、大学改革の焦点となっているのは国立大学だからである。ついでにいえば、ヨーロッパと対比する場合、国立大学が適当である。ヨーロッパでは国立(あるいは州立)大学が高等教育の主柱だからである。文中「大学」とあるのは、とくに断らないかぎり、国立大学をさす。

本書での主張は筆者の個人的見解であり、筆者の勤務先の立場を表すものではない。本書は科学研究費補助金基盤研究(C)「ドイツの大学における内部資金配分の制度と実態に関する研究」による研究の成果の一端である。

(はじめに、著者略歴は『大学改革―自律するドイツ、つまずく日本』初版刊行時のものです)