- 2024 06/05

- 著者に聞く

現在のドイツの源流となった神聖ローマ帝国。その領域は広大で、歴史はゆうに800年を超える。だが、世界史の授業で名前は出てきたものの、詳しく教わった記憶はない、という人も多いのではないだろうか。そうした捉えにくい「大国」について、『神聖ローマ帝国 「弱体なる大国」の実像』を著した山本文彦さんに話を聞いた。

――山本さんのご専門は。

山本:14世紀から18世紀の神聖ローマ帝国の国制史です。

国制史というのは、ドイツ史特有な表現だと思います。ドイツ語のVerfassungsgeschichteを「国制史」と訳すのですが、Verfassungは辞書では「憲法」と訳されます。この言葉は、憲法がまだない時代では、憲法に代わるような国の根本原理や政治構造を指し、それを探求する歴史を「国制史」と呼んでいます。

――神聖ローマ帝国に関心を持ったきっかけは何ですか。

山本:正直に言うと、最初は神聖ローマ帝国そのものに関心を持ったわけではありません。15世紀のドイツでは、各地でいろいろな規模の紛争が起きていて、その紛争を解決するプロセスに関心がありました。このプロセスの中に皇帝とか帝国会議とかが出てきたことから、だんだんと帝国の方に関心が移ることになりました。

その後、1990年の東西ドイツの統一や1993年のEUの創立にも刺激を受け、神聖ローマ帝国の歴史的意義なども考えるようになりました。

――神聖ローマ帝国が存在した時代と地域について教えてください。

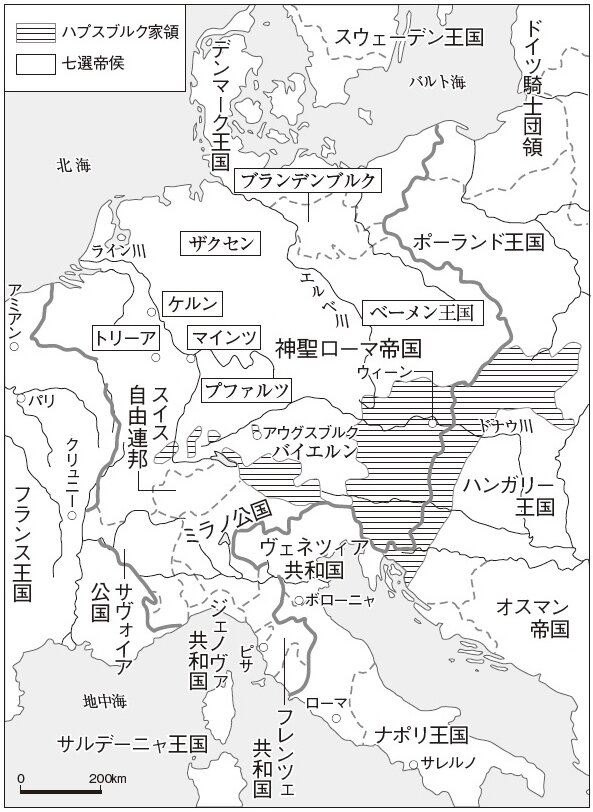

15世紀末の神聖ローマ帝国の領域(グレーの太線の内側)

15世紀末の神聖ローマ帝国の領域(グレーの太線の内側)山本:神聖ローマ帝国は、962年から1806年まで、ドイツを中心として中欧地域に存在した国です。

歴史というと、ドイツ史とかフランス史とか国別に扱われることが多いと思いますが、その場合、神聖ローマ帝国史は、主にドイツ史に該当します。また、存在した時代をよく使われる時代区分で言うと、中世から近世になります。

――神聖ローマ帝国と古代のローマ帝国の関係とは。

山本:一言で言えば、神聖ローマ帝国は古代ローマ帝国の後継国家です。しかし今の私たちは、そんなはずはないと思います。このあたりは世界観が関係します。

『神聖ローマ帝国』では触れなかったのですが、4~5世紀のキリスト教の教父、アウグスティヌスの四帝国論は、世俗の世界である「地上の国」には4つの帝国、アッシリア・ペルシア・ギリシア・ローマがあり、最後の帝国であるローマ帝国が滅ぶ時が終末だと説明しています。このキリスト教的な世界観では、5番目の帝国はあり得ないので、神聖ローマ帝国は必然的に、ローマ帝国の後継と位置づけられたのでした。

――神聖ローマ帝国の最盛期はいつでしょうか。

スペイン王と神聖ローマ皇帝を兼ね、キリスト教世界の統一を体現したカール5世(スペイン王としてはカルロス1世)。隠退後、ハプスブルク家はスペイン系とオーストリア系に分かれた

スペイン王と神聖ローマ皇帝を兼ね、キリスト教世界の統一を体現したカール5世(スペイン王としてはカルロス1世)。隠退後、ハプスブルク家はスペイン系とオーストリア系に分かれた山本:この点は、研究者によって答えがいろいろあるように思います。

個人的には、16世紀のカール5世の頃が最盛期だと思います。宗教改革とピッタリ重なりますが、全体として華々しく活発な時代という印象があります。

あるいは、帝国教会政策で皇帝権が強かった11世紀のハインリヒ3世やハインリヒ4世、さらには12世紀のシュタウフェン朝の時代も最盛期と言えるかもしれません。このシュタウフェン朝の時代は、中世騎士文化の最盛期で、多くの皆さんにとって、ドイツ中世のイメージそのものの時代かもしれません。

――神聖ローマ皇帝とローマ教皇の関係はどういったものでしたか。

山本:皇帝と教皇は、『神聖ローマ帝国』でも書きましたが、二つの焦点をもつ楕円に例えられます。この二つの焦点に支えられて成り立っていた社会が、中世前期の社会、キリスト教的な政治共同体でした。皇帝は、皇帝になるために教皇を必要とし、教皇は、その地位を維持するために皇帝を必要としていました。皇帝と教皇は、対立や協調を繰り返しながらも、相互に依存し合う関係だったと思います。

――有名なハプスブルク家と神聖ローマ皇帝の関わりとは。

ハプスブルク家の夏の離宮だったシェーンブルン宮殿(ウィーン)。代表的なバロック建築で、内部は華麗なロココ調の装飾が施された

ハプスブルク家の夏の離宮だったシェーンブルン宮殿(ウィーン)。代表的なバロック建築で、内部は華麗なロココ調の装飾が施された山本:15世紀から帝国の終わりまで、1回の例外はありましたが、ハプスブルク家が皇帝位を持ち続けました。18世紀のマリア・テレジアまで、男系での相続が続いたのは凄いと思います。

皇帝位を長く持ち続けたことで、ハプスブルク家は「神に選ばれた家」という独特な選良意識をもち、それを巧みに宣伝して権威を高めたと言えると思います。今もウィーンに残る数々のバロック建築が、その栄華を伝えています。

――さまざまな皇帝が登場しますが、とりわけ興味深い人物を挙げるとすれば誰でしょうか。

美術史美術館(ウィーン)の大階段ホール

美術史美術館(ウィーン)の大階段ホール山本:そうですね、何人かいますが、フリードリヒ3世とカール5世を挙げたいと思います。

フリードリヒ3世は15世紀の皇帝で、「のろま」とか「何もしなかった皇帝」として、研究上の評価は低いのですが、本当にそれで50年以上皇帝が務まったのかと逆に興味を感じます。最近、歴史的評価の見直しが始まっていますので、これからも調べてみたい皇帝です。

カール5世は有名ですが、だいぶ前に、ウィーンの美術史美術館でカール5世の北アフリカ遠征の展覧会を偶然見る機会がありました。不勉強にも、その時初めて、カール5世の北アフリカ遠征を知り、それ以来、その雄大な活動に興味を感じています。

――神聖ローマ帝国がどのように衰退し滅亡したのか、かいつまんで教えてもらえますか。

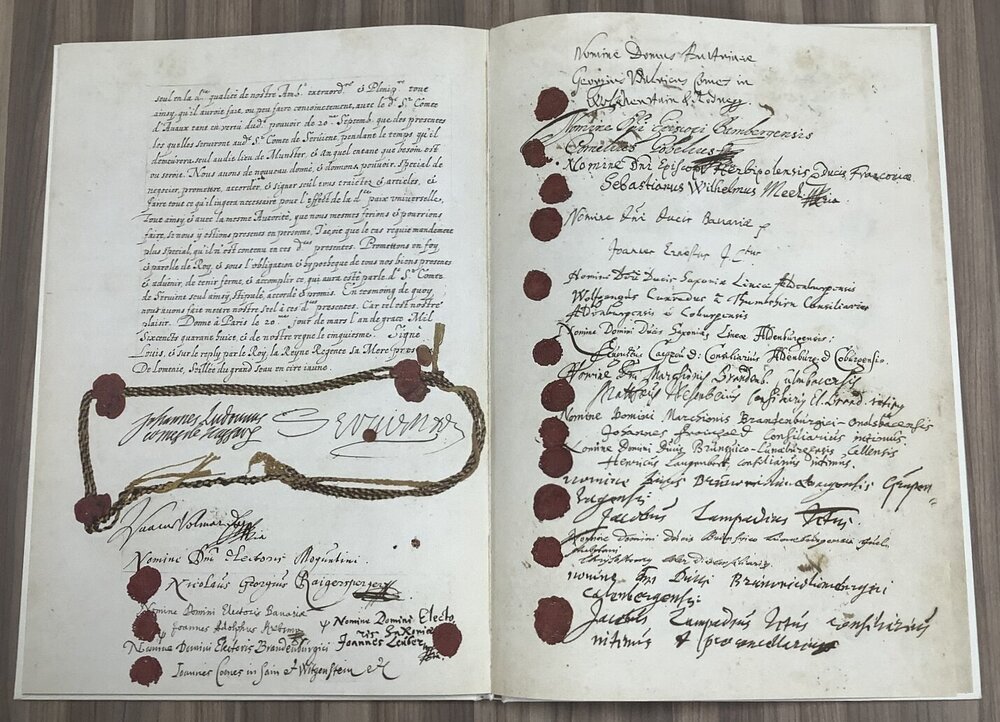

三十年戦争を終結させたウェストファリア条約(ミュンスター条約)の複製。かつては「帝国の死亡診断書」と称されたが、そうした評価は相対化されつつある

三十年戦争を終結させたウェストファリア条約(ミュンスター条約)の複製。かつては「帝国の死亡診断書」と称されたが、そうした評価は相対化されつつある山本:難しい質問ですね、いろいろな説明の仕方があると思います。

『神聖ローマ帝国』では触れなかった点を挙げると、18世紀後半からの産業革命や啓蒙主義によって、経済や社会の構造が大きく変わり、神聖ローマ帝国の政治体制が、もはやその変化に対応できなくなった点があると思います。帝国は大きな問題が起きても、改革をして何とか切り抜けてきたのですが、フランス革命にはそうはいかなかったわけです。すでに経済と社会の構造が大きく揺らぎ、国内改革で乗り切れる状況ではなかったのだろうと思います。

――今回、執筆にあたって苦心された、あるいは工夫された点は。

山本:そうですね、850年という長期の通史ですので、登場する人物や出来事の関連性、歴史の流れと言っても良いかもしれませんが、それを意識しながら書きました。本文で280頁もあるので、一気に全部読むというのは難しいと思いますが、各章を一気に読めるような本にしたいと思いました。読者の方に、何となく一気に読むことができたという感想を持って頂けると、大変に嬉しいです。

また、工夫と言うほどではありませんが、内容が主に国制史で堅いと言うか、面白みに欠けるような気がしたので、コラムを入れてみました。

――今回の執筆したことで、新しい発見はありましたか。

山本:書いた本人が言うのは何となく変かもしれませんが、神聖ローマ帝国全体の歴史を俯瞰できたような気がしています。個々の問題も重要ですが、やはり全体を見ることも重要なのだと改めて感じました。

個別では、17世紀のレオポルト1世という皇帝が面白そうだと思いました。オペラを作曲したり、豪華な祝祭を演出したりとなかなか多才ですが、政治的手腕もかなりのものだったように感じます。

――現在の日本とは縁遠い印象もある神聖ローマ帝国ですが、私たちがこの国について学ぶ意味とは何でしょうか。

山本:はい、これは神聖ローマ帝国を研究していると必ず受ける質問の一つです。

いろいろなパターンの答えがあるのですが、現在の世界情勢を考えると、平和な社会を築くためにどうすれば良いのかを考えるきっかけを指摘したいと思います。例えば、今も続くウクライナの戦争がいつまで続くのか。どのように終わらせるのか。終わった後何が起きるのか。

特に、三十年戦争とウェストファリア条約の部分を書いている時には、このウクライナのことが頭にあったと思います。未来のことは予測できないのですが、過去のさまざまな実例から学び、未来に備えることはできるように思います。

――歴史を学ぶ意義は何だとお考えですか。

山本:『神聖ローマ帝国』のあとがきでも少し書いたのですが、歴史を学ぶことは、現在の社会を理解し、より良い未来社会を築くために重要なことだと考えています。歴史はよく鏡に例えられます。過去の社会を鏡に映して、現在と未来の社会を考えることができると思います。

――最後に、読者へのメッセージがありましたら。

山本:『神聖ローマ帝国』は通史として書きましたが、序章から終章まで順番に読まないといけない訳ではありません。例えば、関心がある時代や皇帝、出来事の部分を拾い読みする、あるいは西洋史や世界史の授業で気になった点を探して読むなど、部分的な読み方にも対応できるように書いたつもりです。

神聖ローマ帝国についてコンパクトにまとまった本は必ずしも多くありませんので、神聖ローマ帝国に関心がある方だけでなく、歴史やヨーロッパに関心がある方など、多くの皆さんにお読み頂ければ嬉しいです。

――ありがとうございました。