- 2020 04/27

- 著者に聞く

作品を鑑賞しても、よくわからない、と思われがちな現代アート。『現代美術史』は、特に第二次世界大戦後の芸術について、社会との共鳴、そして葛藤から描き出した概説書です。欧米の実践と理論、日本の動向に加え、国家の枠組みを超えたアートの潮流を意欲的に執筆してくださった山本さんにお話を聞きました。

――まず、本書の執筆の動機をお聞かせください。

山本:現代美術という言葉は、一般に第二次世界大戦後の芸術と理解されます。本書執筆の動機の1つは、1960年代前後を中心とする前衛芸術と2000年代以降に台頭したソーシャリー・エンゲージド・アートをつなぐ歴史的線を描出することでした。日本における現代美術の研究では、1冊の著作において両者を統合するような議論はこれまでなかったように思います。

また、これは特にソーシャリー・エンゲージド・アートに関する言説について言えることですが、日本でも海外でも、多くの議論において芸術の可能性に強調点を置きすぎているがゆえに、その限界については十分な考察を欠いていると感じていました。言い換えれば、芸術のリスクあるいは危険性です。その欠如を埋めることも、『現代美術史』を書く大きなモチベーションでした。

最後に、日本に特徴的な現代アートに対するアレルギーの解消に貢献したいという思いも、本書を出版した重要な動機です。たくさんの人が、現代美術は「一部のエリート(気取り)」のための「わけのわからない」ものというイメージを抱いているのではないでしょうか。そのようなイメージを緩和するために、美術関係者や専門家以外の方に理解しやすい、現代美術の輪郭を描いた概説書を世に出したいと考えました。

――執筆にまつわるエピソードがあれば。

山本:僕が博士課程において専門的にカバーしていた領域は、「戦後のブリティッシュ・ブラック・アート(旧イギリス植民地にルーツをもつ在英黒人作家による芸術)」と「1990年代以降の東アジア現代美術」(本書の第5章と第6章に相当)という限定的なものであったため、それ以外の部分は一から勉強し直しました。その経験は、研究者としての活動において、本当に大きな意義のあるものになったと感じています。

当時は香港理工大学にポスドクの研究員として在籍していたため、ほとんどの時間を読書と執筆に割くことができたのは幸運でした。(東京や留学先のロンドンもですが)香港は非常に家賃が高額なため、シャワー・トイレだけが付いた四畳半くらいの小さな部屋とザハ・ハディドの設計による壮麗な「ジョッキー・クラブ・イノベーション・タワー」内の研究室を毎日、往復していました。そのギャップが凄まじかったです(笑)。

――本書では数多くの作家や作品が取り上げられています。個人的に好きなものや特に注目しているものなどあれば教えていただけますか。

山本:個人的には、複数のアーティストが集まり、共同性という観点から、あたかも集団を一人のアーティストのように捉えるアート・コレクティブに注目しています。既存のアート・マーケットに対するオルタナティブとなることで、美術界でサバイブしていく有効な手法として、これからも増えていく傾向にあると思います。

特に、スーパーフレックス(Superflex)やフォレンジック・アーキテクチャー(Forensic Architecture)といった、芸術・文化・建築・デザインという枠組み(それだけでもかなり広いですが)を超越し、科学や法律などの他分野との協働を打ち出しているアート・コレクティブは注視しています。これらのコレクティブは、『現代美術史』では、紙幅の都合上、ほとんど名前だけの紹介になってしまいましたが、イスラエル南部のある村がイスラエル警察によって急襲された事件を扱った、フォレンジック・アーキテクチャーの《ほんのわずかな一瞬の長い時間(The Long Duration of a Split Second)》(2018)はロンドンで見た作品の中でも最も印象に残っているものの1つです。

――本書では紹介できなかった理論、潮流、作家や作品でご関心を寄せているものがあれば。

山本:僕がロンドンに留学した2010年代は、ダミアン・ハーストやトレイシー・エミンなど、YBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)と呼ばれた世代のアーティストの台頭が一段落し(彼・彼女たちが「エスタブリッシュな」アーティストになったと言うこともできると思いますが)、次の世代が頭角を現してきた時期でした。そこで盛り上がりを見せていたのが、ネオ・コンセプチュアル・アートと呼ばれることもある一連の作品群でした。

具体的には、マーティン・クリードやライアン・ガンダー、セス・プライスといったアーティストが注目を浴びていました。彼らの作品には、はっきりと社会的・政治的な問題を扱うものは多くありませんが、大がかりではない、しかし驚くようなアイデアを用いることで、私たちの認識に揺さぶりをかける手法に目を開かされたのを覚えています。

例えば、マーティン・クリードは2006年にハウザー&ヴィルト(ロンドン)で行われた個展で《与えられた空間半分の空気》という作品を発表しました。これはギャラリーのなかの空気を詰めた風船で展示空間の半分を満たしたインスタレーションです。ライアン・ガンダーは2018年に東京・東神田にあるTARO NASUで個展を開催し、パブロ・ピカソのセルフ・プロデュースについて考察しました。これは美術史におけるアーティスト神話にも深く関わるテーマでもあり、「天才的な野生児」としての流通しているピカソ像とは異なる、自らをブランド化する彼の卓越した手腕に光をあてました。

――執筆中に気づいたことなどがあれば、お聞かせください。

山本:今まで別々にしか考えてこなかった、異なる場所、異なる時代の歴史的な事象(運動や作品など)を、改めて俯瞰的に眺めてみたことで、アーティストや芸術運動の影響関係は様々な仕方で出現することに気づきました。あたかも隔世遺伝のように、大幅に世代をまたぐことや、距離的な懸隔をこえて、多彩な影響関係を発見することができました(それらは『現代美術史』の中でも多くの箇所で明記しています)。

興味深いことは、そうした影響関係は必ずしも直接的な交流を伴うわけではないし、お互いの存在すら知らないところで生起する場合も往々にしてあります。もちろん、そうした共鳴現象を時代背景から説明することは可能ですが、注意すべきことは、そうした言語的・理論的な分析では全てを説明することはできないということです。研究者としては慎むべき言い方かもしれませんが、ある種の神秘としてあるような相互影響が確かにあり、それは美術史の奥深さを示しているように感じています。

――刊行後、反響はいかがでしょうか。

山本:非常にありがたいことに、たくさんの好意的な反響をいただきました。特に嬉しかったのは、現代美術の世界とは少し離れた場所で活動されている方々から、「話しを聞かせてもらいたい」、「原稿を書いてもらいたい」という依頼を受けたことです。そのようなご縁から、ウェブマガジンの『ウェジー』の企画で憲法学者の方と対談を行ったり、文芸誌の『群像』に随筆を寄稿したりしました。

――山本さんは作家としても活動されています。どのような作品を制作されているのでしょうか。

山本:僕にとって、文化研究者としての理論とアーティストとしての実践は、不可分のものですが、当然、決して同一のものではありません。それは、あたかも車の両輪のように、同一の目的に向かって進む、機能の異なる2つの軸です。

僕の活動においては、「同一の目的」とは「東アジアの近代がどのように生成したものであるかを考える」ことです。そのことは、戦後、日本人として生まれた僕自身の存在を考えることにもつながります。そのうえで、戦時中の日本の帝国主義・植民地主義についての歴史は、避けて通ることができないものです。ですので、僕の作品は一貫して、東アジアにおける日本の帝国主義・植民地主義の遺産を可視化するものになっています。

例えば、2016年にイギリスのダラム大学に併設されているオリエンタル美術館からコミッションを受けて制作した《オリエンタリズムからポスト・オリエンタリズムへ》は、被植民地において植民者が残した日記や旅行記から景観の描写のみを抽出し、それを友人のアーティストである猪瀬直哉氏に絵画として視覚化してもらった作品で、いわばオリエンタリズムの風景史を構成しています。その中には、著名な日本人画家の藤島武二が台湾に滞在中に書いた文章からの抜粋も含まれていました。

山本浩貴・猪瀬直哉《オリエンタリズムからポスト・オリエンタリズムへ》(2016)

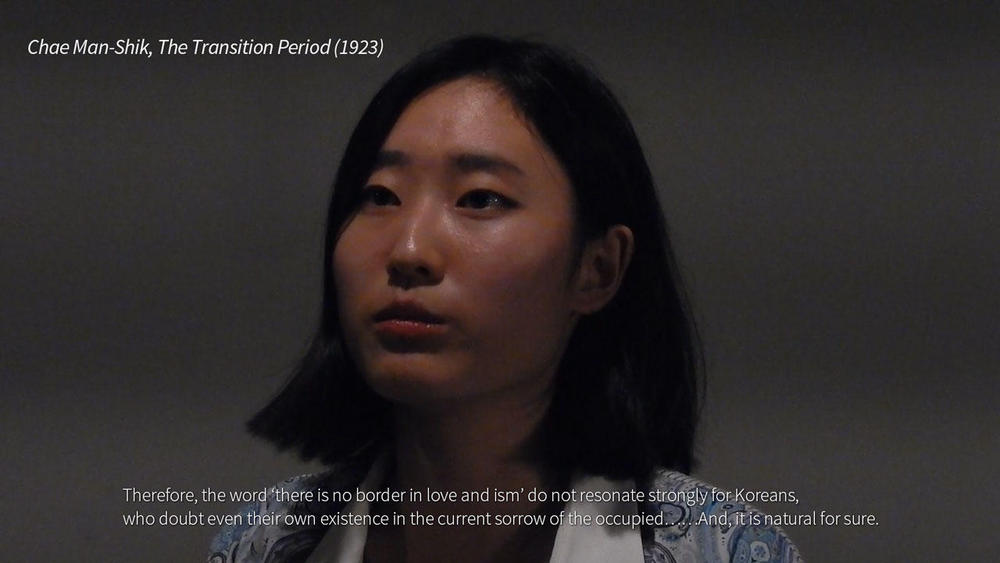

山本浩貴・猪瀬直哉《オリエンタリズムからポスト・オリエンタリズムへ》(2016)同年にソウル美術館のアーティスト・イン・レジデンスで制作した《文化の検閲》では、日本の植民地統治下の朝鮮において検閲によって削除された詩や小説の断片を集めました。現地の大学生たちに協力を仰ぎ、それらを朗読するワークショップを行い、抑圧された「声」を現代において蘇らせることを試みました。ワークショップは映像として記録し、インスタレーションの形式で展示しました。

山本浩貴《文化の検閲》(2016)

山本浩貴《文化の検閲》(2016)――最後に、今後のご研究テーマについて教えてください。

方向性の異なるテーマを、いくつか同時に進めています。1つは「1950年代の芸術と思想」です。具体的な重要人物として、花田清輝や竹内好の名が挙げられます。花田が岡本太郎と発起人を務めた「夜の会」など、1950年代前後に結成された多くの領域横断的なグループは共同性を非常に重視していました。中国文学、特に魯迅の研究に生涯を捧げた竹内は、戦後まもない時期から日本との関連でアジアについて思索した数々の文章を残しています。『現代美術史』において僕が重要視していた、「共同性」と「アジア」という2つの主題が、この時期には出揃っていたことになります。さらに言えば、これらの主題が、芸術との関わりのなかで最も強度を備えた思考として現れていたのが、1950年代という時期だったのではないでしょうか?そのような視点から研究を進めています。

また、『現代美術史』でも言及した、1921年生まれの存命画家、富山妙子の画業を「引揚げ芸術」として再考することにも関心があります。このアイデアは、文学研究者の朴裕河が『引揚げ文学論序説』(2016)において提出した、「引揚げ文学」—かつての植民地から日本に引き揚げてきた人々によって書かれた文学—という概念から着想を得ています。少女時代を満州大連やハルビンなどの旧植民地で過ごした富山は、戦後、植民地支配が作り上げた、様々な犠牲者たちに寄り添う芸術を創造してきました。彼女の思索や活動を丹念に追っていくことで、「植民者の(=侵略の)芸術」/「被植民者の(=抵抗の)芸術」という二項対立に挑戦できるのではないかと企図しています。

さらに、人文科学で最近よく話題にのぼる人新世(人間活動が地質学的な影響力をもつようになった現代を指す)とも関わるものとして、「エコロジーの美術史」というテーマにも関心があります。芸術はその歴史において、「自然」という概念をどのように捉えてきたのか、それが軸となる問いです。『現代美術史』でも紹介したランド・アートなどの流れを、この観点から読み直すことは興味深いと考えています。

いずれも『現代美術史』を書いていたときには想像だにしなかったテーマで、似たようなテーマの著作の翻訳を打診されたり、思いもよらないテーマでの発表や論考を依頼されたことをきっかけに着手されたものです。そのような意味でも、本書を出版できたことは、僕自身の仕事の場を大きく広げるきっかけになりました。

――ありがとうございました。