- 2018 05/14

- 著者に聞く

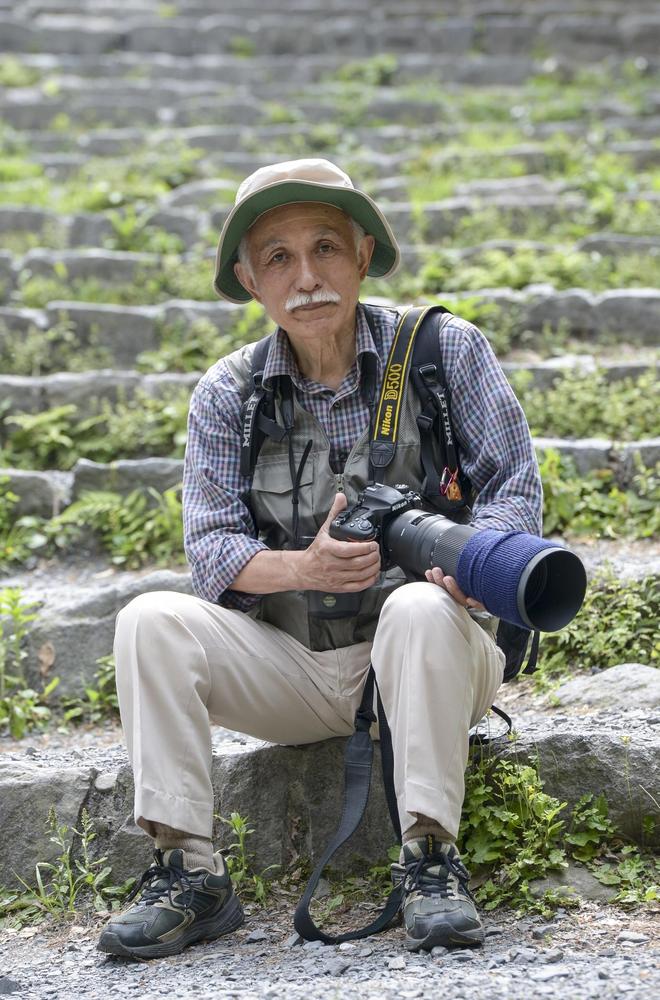

『カラー版 目からウロコの自然観察』を刊行した唐沢孝一さんに、皇居北の丸公園(千代田区)でお話を伺いました。

――唐沢さんは、北の丸公園をよく訪れるのですか。

唐沢:ここはわたしのフィールドの一つと言ってもよいでしょう。お濠を挟んだ向こうには高層ビル群が林立しているのに、こんなに自然が豊かです。しかもここは江戸時代以来の歴史と自然がミックスして残っているのです。

たとえば、この石段を見てください。皇居には他にも大手門や田安門など、いくつもの門がありますが、そのほとんどは車が通れるように石段を埋めてアスファルトの坂道にしています。江戸時代の石段の姿がそのまま残っているのは、この清水門だけなのです。しかも、昔ながらの土が残っており、開発の手からも守られ、今なお日本本来の野生の植物(野草)が観察できるのです。

ここのタンポポの花を見てみましょう。門の外のタンポポはほとんどが外来種のセイヨウタンポポです。しかし、門の中に入ると、在来のカントウタンポポが生えています。ほら、花の下の総苞片が反り返っていませんね。こちらのタンポポはどうかな、……あれ、少しだけ反っている。雑種のようですね。ちょうどこの門のところでセイヨウタンポポとカントウタンポポがせめぎ合っていることがわかります。

左・カントウタンポポを指し示す唐沢さん/右・ヒラタグモ

左・カントウタンポポを指し示す唐沢さん/右・ヒラタグモ植物だけでなく、動物でも都心では珍しいものがいます。清水門の大きなケヤキの柱をよく見ると、白い斑紋のようなものがついています。ヒラタグモの住居です。クモはこの中に隠れていて、受信糸と呼ばれる糸を四方八方に延ばし、虫がそこに触れたときの震動をキャッチして襲いかかります。ここのヒラタグモは『目からウロコの自然観察』でも写真入りで紹介しています。農村では神社やお寺で見かけるクモですが、木造建築が少ない都心では貴重な存在です。

また、北の丸公園や皇居の東御苑などでは、モグラ塚も見かけます。アズマモグラです。大都会の中の緑の空間は、周辺をコンクリートで固められているため、モグラにとっては他と行き来できない隔離された空間です。孤島の動植物が島ごとに進化するように、ここ北の丸公園や自然教育園(港区)など都会の中の緑の空間は「緑島」と呼ばれ、生物進化の上からも注目すべき場所なのです。

――これからの季節にとくに注目する生き物は何でしょう。

唐沢:今の季節はツバメですね。昔から人に見守られながら、駅や学校、商店街などで子育てしてきました。しかし、都会ではツバメの巣を落としてしまうこともあり、人とツバメの良好な関係が崩れかけてきたようにも見えます。

植物ではアカメガシワの赤い新芽ですね。新芽だけが真っ赤なのですぐに分かると思います。テニスコートのネットの下や河川敷のコンクリートの隙間や公園など、明るいところに好んで生えています。赤い葉の表面をこすると、赤い毛が剥がれて緑の若葉が見えてきます。葉は緑色なのに、赤い毛でおおわれていることがわかります。赤い毛の役割については『目からウロコの自然観察』で詳しく説明しています。

――唐沢さんは、高校で生物の先生をする傍ら都市に住む鳥を研究したり、定年後の今も自然観察大学や品川区・目黒区の自然観察グループで観察会を開いたりしていますが、そもそも自然観察をライフワークにするようになったのはなぜですか。

唐沢:生まれ育った環境が大きいと思います。わたしの生まれたところは群馬県の浅間山の麓、嬬恋村です。家は兼業農家で、日常はほとんど自給自足のような生活でした。子どものころ、稲刈りのころにはイナゴをとり、川ではドジョウをとり、山に行けばクリやアケビを取って食べて遊んでいました。テレビもない時代、動植物をつかまえたりするのが子供たちの一番の楽しみでした。特に冬になると、ワナをしかけてウサギをとったり、ホオジロ(ストトと言っていましたが)をつかまえるのが楽しみでしたね。

ただ、周りの子供たちが野球をやったりしているときも鳥や昆虫などを観察していましたから、もともと生き物が好きだったのかも知れません。今やっていることとほとんど変わりませんね(笑)。

私の少年時代は、日本の自然保護政策が大きく変化した時でした。敗戦後の日本は、山の木が伐採されて荒廃し、水害が頻発していました。そこで取り入れられたのが昭和22年の「バードデー」(後にバードウィーク)と昭和25年の全国植樹祭です。山に植樹して国土を保全し、樹木の害虫を食べる野鳥を保護しようとしたのです。当時はアメリカの占領下にあり、GHQの鳥類学者オリバー・L・オースティン博士の指導のもとに実施されました。その考え方の基本は、法律だけで自然を守るのは難しいこと、自然が本当に大切であると思う気持ちを育てることが大切である、というものでした。

そこで、文部省と農林省の共催で全国の小中学生を対象にした巣箱を利用して野鳥を観察する研究コンクールが行われました。

わたしが中学生のとき、群馬大学を卒業した新進気鋭の熱心な理科の先生、本多弘先生と出会いました。先生に勧められ、裏山に巣箱を掛けてシジュウカラの巣作りから産卵、子育て、巣立ちなどの生態を詳細に観察しました。その研究記録をコンクールに応募したところ、二年連続で文部大臣賞を受賞しました。自然観察をライフワークにしようと思った決定的なきっかけかもしれません。

その後、大学は生態学の学べる理学部へ進み、教員になってから4年間千葉で勤務した後、都立両国高校に転勤しました。しかし、学校は東京下町の錦糸町(墨田区)にあり、ネオン輝く繁華街です。いるのはせいぜいドバトくらい。鳥の生態研究と言えば小笠原や北海道のような大自然の中で行うものという意識があったため、野外で鳥の研究をするのは絶望的でした。

ところが、ピンチがチャンスに代わることがありますね。ビル街の学校で、キジバトやヒヨドリが繁殖をはじめたのです。そのころ、昭和40年代初めの東京の環境は、ちょうど今の中国のように、光化学スモッグにより戸外で体育の授業ができない、5~6月なのにケヤキの葉が落ちてしまう。そんな時代でした。人が都心を離れて空気のいい郊外に逃れようとしているのとは正反対に、野鳥が都心に進出して繁殖を始めたのです。同じ都市環境を、人と野鳥とでは明らかに評価が異なっていたのです。そのギャップに興味を持ったのです。これが都市鳥研究のはじまりでした。

あまりにも環境が悪くなると人間はそれに対して「これではいけない」とリアクションを起こします。当時、街路樹を植えたり、水質や大気を浄化しようとしたりという機運が高まってきました。ちょうど美濃部都政の頃です。鳥を見れば石を投げていた時代から、餌を与える時代へと変化しました。自然を大事にしようという機運は、農村よりも都市住民の間から高まってきたといえます。自然の豊かな田舎では、鳥は狩猟の対象であり、天敵も多くて鳥にとっては危険な環境であり、都心の方が農村よりもむしろ安全に子育てできるのです。東京駅のホームの上でキジバトが針金で巣を作って繁殖したということもありました。

考えてみれば、ツバメは昔から人の住む家の玄関などに巣を作って、人に見守られながら子育てをしてきました。人間と共存してきたのです。人が鳥を大事にすると、それに呼応して鳥たちが戻って来る、それが都市鳥でした。1982年に鳥仲間に呼びかけ、都市鳥研究会をつくって観察・研究に勤しむようになったのです。それから数年して1988年に刊行したのが中公新書『カラスはどれほど賢いか』で、これは今でも読み継がれるロングセラーになっています。

千葉県から両国高校に異動して鳥の研究は諦めかけていましたが、結果として都市鳥の研究へと繋がりました。

――本書『目からウロコの自然観察』は、『カラスはどれほど賢いか』などの既著とどこが違いますか。

唐沢:今回の本は鳥だけでなく、花や虫、クモ、両生類や爬虫類など、さまざまな生き物を対象にしたところが大きく違いますね。自然は森羅万象、複雑怪奇なので、鳥だけで成立してはいません。生物同士が互いに関わり合いをもっている。そのことを、大勢の専門家で分担して執筆するのではなく、一人の頭の中で整理して書いたところが特徴の一つかと思います。発刊まで15~16年の年月を要しましたが……。

――本書には、ヒガンバナの開花記録のように10年以上にわたる観察の記録もありますし、ホソミオツネントンボのように厳冬期の公園で同じ個体を何か月も観察するものもあります。それらの観察は大変だったのではないですか。

唐沢:観察が大変だと思ったことはありません。むしろ観察できないことの方が苦痛でした。データは継続して取ることに意味があります。旅行や仕事で観察できなくてその日だけぽっかりデータの穴が空くことの方がつらいのです。先日亡くなった元広島カープの衣笠祥雄さんが「怪我してテレビで試合を見ているのがつらい」と言ったといいますが、まさに名言です。

自然観察は季節が関係しているので、1シーズンだけでの観察では不十分です。少なくとも3シーズンは観察したと思います。しかし、それでも十分とは言えません。新しい疑問やテーマが次々と出てくるため、確認のためにさらに何年も調べてみたくなります。その結果がヒガンバナやホソミオツネントンボの観察結果になりました。

――最後に読者へのメッセージをお願いします。

唐沢:実際の「もの」~生きもの~を見てほしいですね。いまは、ネットで調べれば瞬時に、簡単に、知識は得られます。地球の裏側の生物や自然について、映像や文献が容易に入手できます。しかし、それらは実態のない虚像であり既存の知識にすぎません。

それに対し、目の前にいる生物は実態があり、オリジナルです。与えられた知識以外に自分で読み取る部分が多くあります。逆に言うと、私の書いた本も含めて、書籍やテレビやネットは、著者やディレクターのお眼鏡にかなった部分を切り抜いたものにすぎません。それを鵜呑みにしてはいけません。あくまでも一つの見方であり、本書も自然を観察するためのエクササイズと思って下さい。それらのことをふまえて、身近な生物を改めて見直してみると、今まで気づかなかった発見もあるでしょう。新しい発見が面白くなってくると、自然観察が楽しくて、楽しくて、仕方なくなってきます。