- 2017 10/27

- 知の現場から

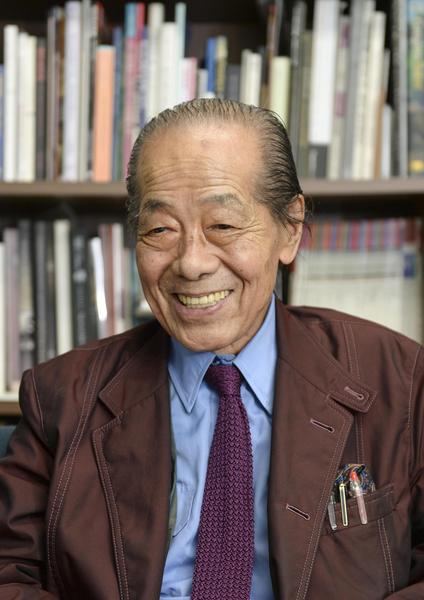

1954年に東京大学大学院在学中にフランスへ留学。帰国後、開館して間もない国立西洋美術館に勤務。のちに東京大学で教鞭を執り、1992年から2000年まで国立西洋美術館長を務めるなど、長年にわたって西洋美術の研究や教育・普及活動をリードしてきた高階秀爾さん。仕事場である国立西洋美術館(東京都・台東区)を訪問した。

理事長室で。20分間のインタビューにも快く対応してくれた。

理事長室で。20分間のインタビューにも快く対応してくれた。 高階さんの元をたずねると、国立西洋美術館内にある、公益財団法人西洋美術振興財団の理事長室に通された。普段はここで事務仕事や打ち合わせなどをしているという。

理事長室の本棚には、画集や図録と思われる大判の本がずらりと並んでいる。

「せっかくだから館内にも行きましょう。『近代絵画史』に登場する画家たちの絵をお見せしますよ」

ポール・ゴーガン《海辺に立つブルターニュの少女たち》1889年 国立西洋美術館(松方コレクション)。「この美術館のゴーガンの作品といえば、《海辺に立つブルターニュの少女たち》でしょうね。ゴーガンは40歳以降、放浪するわけですが、これはゴッホと別れた後、ブルターニュに滞在していたときの代表作です」

ポール・ゴーガン《海辺に立つブルターニュの少女たち》1889年 国立西洋美術館(松方コレクション)。「この美術館のゴーガンの作品といえば、《海辺に立つブルターニュの少女たち》でしょうね。ゴーガンは40歳以降、放浪するわけですが、これはゴッホと別れた後、ブルターニュに滞在していたときの代表作です」まず、先生と国立西洋美術館の関係について、お聞かせください。

「国立西洋美術館は、1959年に松方コレクションを展示するために作られました。実業家の松方幸次郎が、大正から昭和初期にかけて、日本で日本人に西洋美術を見せる目的でヨーロッパで美術品を収集していました。その一部がフランスに保管されていたのですが、第二次世界大戦後に敵国資産として接収されました。1951年のサンフランシスコ講和条約調印に伴って、松方コレクションがフランスから寄贈という形で日本政府へ返還されることが決まったんです。そのときの条件が、コレクションを保管・公開するための美術館の創設でした」

「1959年の国立西洋美術館のオープン直後に就職しました。フランス留学中に、お世話になっていた東大の先生などから、こういった職があると教えてもらいました。学生の進路を心配してくれているんですね。“文部技官”という職名でした。公務員だから“官“。仕事の内容はいわゆる学芸員とほとんど同じです。でも、最初は人が足りなくて、入場券売ったりもしていましたよ」

ポール・セザンヌの絵の前で。左は《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》1885ー86年 国立西洋美術館、右は《ポントワーズの橋と堰》1881年 国立西洋美術館。「これらは松方コレクションではないですね。比較的最近買ったものだと記憶しているな。いい絵ですよね」

ポール・セザンヌの絵の前で。左は《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》1885ー86年 国立西洋美術館、右は《ポントワーズの橋と堰》1881年 国立西洋美術館。「これらは松方コレクションではないですね。比較的最近買ったものだと記憶しているな。いい絵ですよね」 入場券販売もしていたんですね!

「入ったときは一番下っ端でしたしね(笑)。オープンの頃は話題にもなったし来場者も多くて大変でした。2年目くらいから、松方コレクションをほかの美術館に貸し出す巡回展なども出来るようになり、その立ち会いのために日本各地に行きました」

展示以外の仕事について聞くと「最初はコレクションも作者と作品名の簡素なリストがあるだけで、作品の年代の特定などもしていました」という。「研究資料としては、実作品はもちろん、画家自身の手紙、画商の売り買いの記録、作品に対する友人らの感想などを見ていきます」

足をとめ、モネの作品をじっくり眺める高階さん。

足をとめ、モネの作品をじっくり眺める高階さん。現在のお仕事についても教えてくださいますか。

「東京大学を定年で辞め、館長として国立西洋美術館に戻ってきました。館長を8年務めて、その後は西洋美術を応援するために財団法人を設立しました。“西洋美術振興財団”ですね。今はこの理事長と、大原美術館(岡山県・倉敷市)の館長を務めています。大原と上野を行ったり来たりしていますよ」

国立西洋美術館のエントランス付近で。「ここはル・コルビュジエの設計段階からあった部分ですね。世界文化遺産になって、ずいぶんとにぎわいました」

国立西洋美術館のエントランス付近で。「ここはル・コルビュジエの設計段階からあった部分ですね。世界文化遺産になって、ずいぶんとにぎわいました」「絵画はいかがでしたか。昔と違って、作品の複製や作品の情報にアクセスしやすくなりましたが、やはり実作品をたくさん見てほしいですね」

小一時間ほど館内をご案内いただき、絵画にかんするつたない質問にも親切に答えてくださった。

美術史研究、美術評論と幅広く活躍される高階さん。美術館でたくさんの作品に触れていたからこそのお仕事だったのだろう、と感じた。