ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10812件中 5505~5520件表示

-

電子書籍

中公DD シャープパワーの脅威

阿南友亮/佐橋亮/小泉悠/クリストファー・ウォーカー/保坂三四郎/マイケル・マッコール/川島真 著

今、欧米で話題になっている「シャープパワー」とは、中国・ロシアが展開する“対外世論操作プロジェクト”のこと。両国はこの力を使い、国際秩序の解体を狙っている――(目次より)鼎談「習・プーチンが狙う新たな国際秩序とは」(阿南友亮×佐橋亮×小泉悠)/シャープパワー提唱者特別寄稿(クリストファー・ウォーカー)/ロシアが展開する目に見えないハイブリッド戦争(保坂三四郎)/米連邦議員からの警鐘(マイケル・マッコール)/「一帯一路空間の孔子学院」(川島真)

2018/07/25 刊行

-

中公文庫

摂受心院

その人の心に生きる

「摂受心院」刊行会 編/奥山倫明/仲田順和/城戸朱理/伊藤真聰 著

妻として母としてひとりの女性として、利他に捧げたその生涯は、人々の心に、やさしく温かな慈しみの灯を点じつづけるものであった。特別寄稿・伊藤真聰。

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

決定版

オーケストラ楽器別人間学

茂木大輔 著

あなたの運命は選んだ楽器が決めていた! 楽器と性格の関係を爆笑プロファイリングした演奏者必携の名著を大幅リニューアル。〈巻末マンガ〉二ノ宮知子

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

維新始末

上田秀人 著

あの大人気シリーズが帰ってきた! 天保の改革から二十年、闕所物奉行を辞した扇太郎が見た幕末の闇。過去最大の激闘、その勝敗の行方は!?

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

パンセ

パスカル 著 前田陽一/由木康 訳

時代を超えて現代人の生き方に迫る、鮮烈な人間探究の記録。パスカル研究の最高権威による全訳。年譜、索引付き。〈巻末エッセイ〉小林秀雄

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

太宰治

井伏鱒二 著

師として友として太宰治と親しくつきあった井伏鱒二。二十年ちかくにわたる交遊の思い出や作品解説など太宰に関する文章を精選集成。〈あとがき〉小沼丹

2018/07/20 刊行

-

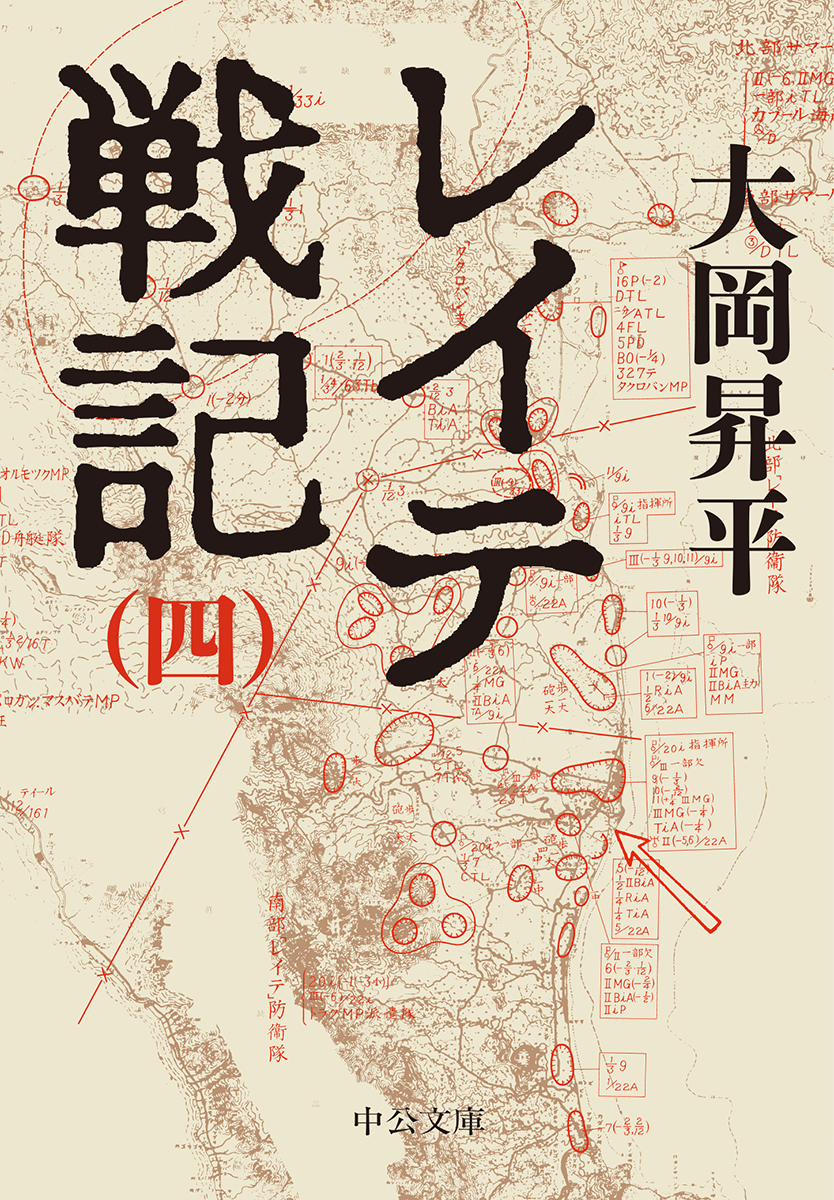

中公文庫

レイテ戦記(四)

大岡昇平 著

太平洋戦争最悪の戦場を鎮魂の祈りを込め描く著者渾身の巨篇。巻末に「連載後記」、エッセイ「『レイテ戦記』を直す」を新たに付す。〈解説〉加藤陽子

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

開戦と終戦

帝国海軍作戦部長の手記

富岡定俊 著

作戦課長として対米開戦に立ち会い、作戦部長として戦艦大和水上特攻に関わった軍人が、日本海軍の作戦立案や組織の有り様を語る。〈解説〉戸髙一成

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

麻布襍記

附・自選荷風百句

永井荷風 著

東京・麻布の偏奇館で執筆した小説「雨瀟瀟」「雪解」、随筆「花火」「偏奇館漫録」等を収める抒情的散文集。初の文庫化。〈巻末エッセイ〉須賀敦子

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

タミーを救え!(下)

川の光2

松浦寿輝 著

スクランブル交差点でバラバラになってしまった救出チーム。謎の「タワー」を目指し必死の旅を続ける七匹が、再び集結し、タミーを見つけ出す日は来るか?

2018/07/20 刊行

-

中公文庫

タミーを救え!(上)

川の光2

松浦寿輝 著

みんなの人気者ゴールデン・レトリーバーのタミーが、悪徳業者にさらわれた! 救出のため、大小七匹の仲間が、迷宮都市・東京を横断する旅へ乗り出す。

2018/07/20 刊行

-

中公新書

斗南藩―「朝敵」会津藩士たちの苦難と再起

星亮一 著

二十八万石を誇った会津藩は戊辰戦争に敗れ、明治二年、青森県の下北半島や三戸を中心とする地に転封を命ぜられる。実収七千石の荒野に藩士とその家族一万七千人が流れこんだため、たちまち飢餓に陥り、斃れていった。疫病の流行、住民との軋轢、新政府への不満と反乱……。凄絶な苦難をへて、ある者は教師となって青森県の教育に貢献し、また、近代的な牧場を開いて荒野を沃土に変えた。知られざるもうひとつの明治維新史。

2018/07/19 刊行

-

中公新書

仏像と日本人

宗教と美の近現代

碧海寿広 著

仏像鑑賞が始まったのは、実は近代以降である。明治初期に吹き荒れた廃仏毀釈の嵐、すべてに軍が優先された戦時下、レジャーに沸く高度経済成長期から、〝仏像ブーム〟の現代まで、人々はさまざまな思いで仏像と向き合ってきた。本書では、岡倉天心、和辻哲郎、土門拳、白洲正子、みうらじゅんなど各時代の、〝知識人〟を通して、日本人の感性の変化をたどる。劇的に変わった日本の宗教と美のあり方が明らかに。

2018/07/19 刊行

-

中公新書

物語 アラビアの歴史

知られざる3000年の興亡

蔀勇造 著

アラブについて記された最初の石碑は紀元前九世紀に遡る。メソポタミア・エジプト両文明の影響を受けた地に誕生した諸国家は交易と遊牧と農業で栄え、互いにしのぎを削り、エチオピアやインドとも交渉を持った。西暦七世紀にはこの地にイスラームが誕生し、世界史に大きな影響を与える。二十世紀以降は石油資源をもとに近代化を進めるが、政治的安定からはほど遠い。古代文明から現代まで、中東の核心地帯の三千年を追う。

2018/07/19 刊行

-

電子書籍

「価格」を疑え

なぜビールは値上がり続けるのか

吉川尚宏 著

ビール、バター、地下鉄料金。需要と供給の関係なく決まる価格が日本には存在する。なかでも「0年端末販売禁止」などで印象が強く、生活と密接な関係にあるのが「携帯電話料金」だ。多くの消費者が「高止まりしている」と感じるその裏に、大きな力が関与している実態があると吉川氏は主張する。それはつまり「官製価格」だ。10年代の日本を占うキーワードとして「ガラパゴス化」を提唱、総務省有識者会議で委員を務める氏は、官製価格化こそが市場からダイナミクスを奪い、経済の停滞を招く元凶と警鐘を鳴らす。官製価格化で私たちの生活はどんな影響を受けているのか? 官製相場や官製春闘はいい結果につながっているのか? そして歪められる価格の裏にはいったい何が? 今すぐ「官製価格化」から脱却しないかぎり、日本に成長は無い!

2018/07/13 刊行