ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10812件中 5205~5220件表示

-

電子書籍

「オウム」は再び現れる

島田裕巳 著

未曽有の大事件から我々は何を学ぶべきか。自身の評論活動から、一時「オウムシンパ」との批判を受け、以来、オウム事件の解明に取り組んできた筆者が、いまこそ事件の教訓を問う。信念なき「普通の人」たちが凶悪犯罪を起こしたのはなぜか。それは、オウムが日本組織に特有な奇妙な構造を持っていたからだ。日本組織の特殊さを理解せずにオウム事件は終わらない。

2019/03/15 刊行

-

電子書籍

米中衝突

危機の日米同盟と朝鮮半島

手嶋龍一/佐藤優 著

米朝首脳会談を通じて「恋に落ちた」と金正恩を讃えるトランプ。北朝鮮の背後にあって「海洋強国」を目指す習近平の中国。朝鮮半島は中華圏に引き寄せられ、日本は米中衝突の最前線で烈風に曝されつつある。「米朝開戦か!」と騒がれていた2017年秋、早くも「米朝はいずれ結ぶ」と言い当てたインテリジェンスの巨匠2人が、「新アチソンライン」という新たな視座とともに提示する驚愕のシナリオとは。日本の危機を直視せよ!

2019/03/15 刊行

-

電子書籍

ビンボーでも楽しい定年後

森永卓郎 著

「現役時代が車の運転だとすると、定年後は飛行機の操縦。上がるも下がるも腕次第」と本書は説きます。年金の範囲内で生活できる技術や態勢を整えてしまえば、現役時代よりもずっと気楽で、好きなことができるのが定年後。では、現役時代の「生き方」からどうチェンジしていけばいいのか──。 見た目も若々しい人から一気に老け込んでしまう人まで「定年後格差」が広がるなか、本書は、年金の範囲内で生活できる技術や態勢を具体的に説くとともに、生きがいづくりのヒントをたくさん盛り込みました。 全81本のまさに知恵の宝庫。本書は定年後を楽しむためのノウハウを満載にした一冊です。

2019/03/15 刊行

-

電子書籍

ある明治人の記録 改版

会津人柴五郎の遺書

石光真人 編著

明治維新に際し、朝敵の汚名を着せられた会津藩。降伏後、藩士は下北半島の辺地に移封され、寒さと飢えの生活を強いられた。明治三十三年の義和団事件で、その沈着な行動により世界の賞讃を得た柴五郎は、会津藩士の子であり、会津落城に自刃した祖母、母、姉妹を偲びながら、維新の裏面史ともいうべき苦難の少年時代の思い出を遺した。『城下の人』で知られる編著者が、その記録を整理編集し、人とその時代を概観する。

2019/03/15 刊行

-

単行本

死にがいを求めて生きているの

朝井リョウ 著

植物状態のまま眠る青年と見守る友人。美しい繋がりに見える二人の〝歪な真実〟とは? 平坦で争いのない「平成」の日常を、朝井リョウが現代の闇と祈りを込めて描く傑作長篇。

2019/03/08 刊行

-

中公新書ラクレ

続・孤独のすすめ

人生後半戦のための新たな哲学

五木寛之 著

人は本来孤独を恐れるべきものだろうか。あるいは、孤独はただ避けるほうがいいのか。私は孤独の中にも、何か見いだすべきものがあるのではないかと思うのです。(中略)孤独の持っている可能性というものをいま、私たちは冷静に見つめ直すときにさしかかっているようにも感じるのです。(本文より)30万部のベストセラー『孤独のすすめ』、待望の続編! 世に流布する「孤独論」を退ける、真の「孤独論」がここに完成した。

2019/03/08 刊行

-

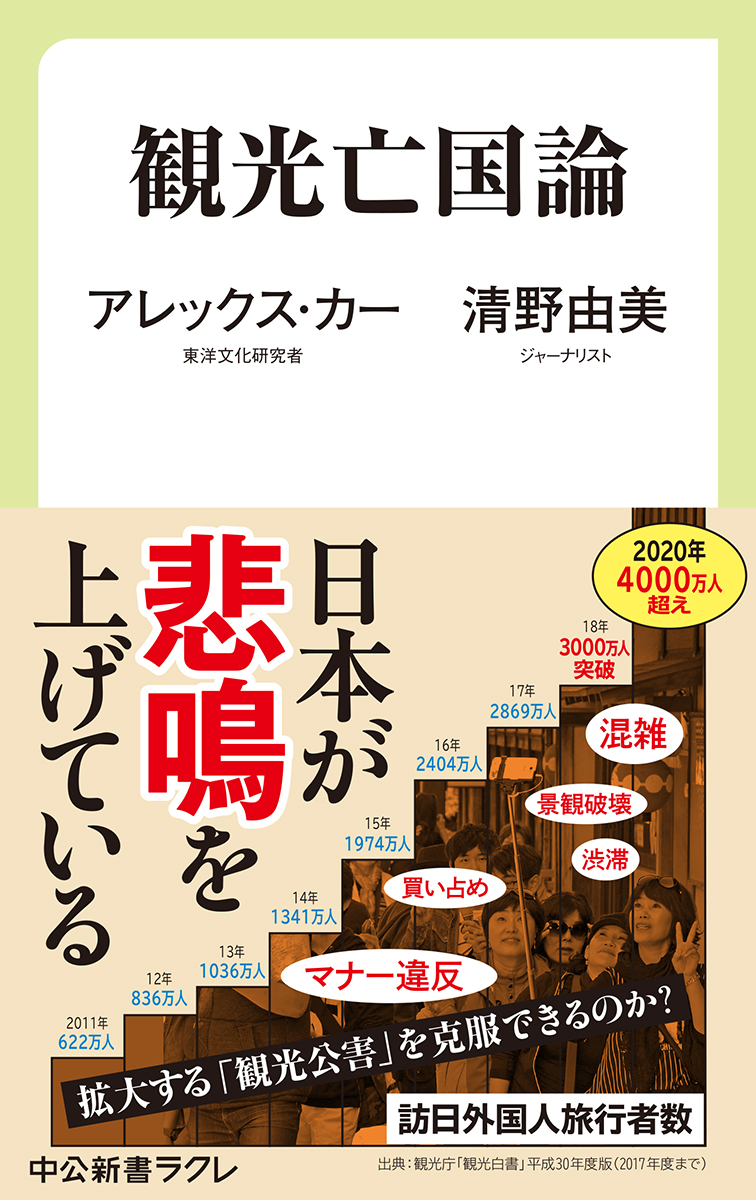

中公新書ラクレ

観光亡国論

アレックス・カー/清野由美 著

右肩上がりで増加する訪日外国人観光客。京都を初めとする観光地へキャパシティを越えた観光客が殺到したことで、交通や景観、住民環境などで多くのトラブルが生まれた状況を前に、東洋文化研究家のアレックス・カー氏は「かつての工業公害と同じ」と主張する。本書はその指摘を起点に世界の事例を盛り込み、ジャーナリスト・清野氏とともに建設的な施策を検討していく一冊。真の観光立国となるべく、目の前の観光公害を乗り越えよ!

2019/03/08 刊行

-

電子書籍

金メダル男

内村光良 著

" 1964年、長野県塩尻市生まれの主人公・秋田泉一は、小学校の徒競走での一等賞をきっかけに数々の大会で金メダルを獲得し、中学に入る頃には「塩尻の金メダル男」と呼ばれるようになる。しかし、それは、""一番を目指し続ける""という波瀾に満ちた人生の始まりにすぎなかった――。 何度失敗しても決してめげず立ち上がり、様々な一等賞にとことん全力で向かって、思いがけずチャンスをつかんでいく泉一。その一途な生き方を、高度経済成長からバブル崩壊を経て平成の今日まで、時代風景と重ね合わせながらユーモアたっぷりに描くエンタメストーリー"

2019/03/01 刊行

-

電子書籍

青と白と

穂高明 著

30代後半の悠は、アルバイトをしながら空き時間に原稿を書く駆け出しの作家。仙台を出て東京で一人暮らしを続けるが、ぎりぎりの生活を送る。そんな悠の日常は、震災を境に激変した。非常時だとはしゃぐ同僚、思わぬ人からの気遣い、そして、故郷の家族の変化。「私は、なぜこんなにもちっぽけなんだろう」過去と未来を見つめた、悠の変化と決断は。

2019/02/28 刊行

-

電子書籍

江戸の大詩人 元政上人

京都深草で育んだ詩心と仏教

植木雅俊 著

元政上人は、法華宗の僧侶としてだけでなく、漢詩、和歌、文筆に秀でた江戸時代有数の文化人として知られていた。 元政上人の名前を知る人は、今となってはほとんどいないかもしれない。まさに〝忘れられた詩人・文学者〟である。けれども、松尾芭蕉や、井原西鶴、北村季吟、小林一茶、宝井其角、与謝蕪村といった江戸時代を代表する文化人たちがこぞって元政上人を仰ぎ、讃嘆していた人であり、宮沢賢治の「雨ニモマケズ手帳」にも「元政」の名前を挙げて上人の短歌がメモされていたことなどを知れば、没後三百五十年の歳月を経た今、元政上人を改めて見直すことも、日本文化の源流を知る上で重要なことであろう。――「はしがき」より

2019/02/28 刊行

-

電子書籍

ガラスの階段 特捜検事

新編集版

三好徹 著

一般市民からの告訴や告発を受け付ける東京地検特捜部の直告係から、立花検事に持ち込まれる事件は、傷害や名誉毀損・詐欺・贈収賄・強制わいせつなど多種多様。その中には裏に人生の暗部が広がっているものも数多くあり、殺人事件にまで変貌していくものも……。昭和高度成長時代を舞台に、立花の冷徹な推理が冴え渡る《特捜検事》新編集シリーズ第二弾。収録作品は「毒ある花」「偽りの夢」「ガラスの階段」「黄金の匂い」「単色の虹」「道なき道」「偽造の愛」。

2019/02/28 刊行

-

電子書籍

ケルトの歴史と文化(下)

木村正俊 著

ケルト文化は、古典古代のギリシア・ローマ文化のような巨大な規模ではないが、さまざまな面で、世界史的に輝かしい遺産をおびただしく多く残した。その内実を本書は詳しく描いていく。本書はまた、現代の問題も扱う。ケルト文化といえば、マイナーな文化と受け止められる傾向もあるが、決してそうではない。ブリテン諸島(ブリテン島とアイルランド島)の一部やフランスのブルターニュ地方などでは、古代ケルト人の末裔とされる人々が現在も生き、民族のアイデンティティとなるケルト語を話し、固有の文化伝統を守り続けている。ヨーロッパの「未開の地」に起源をもつケルト文化は、「森の民」にふさわしい生命的で自然的な文化要素を持ち、古代ギリシア・ローマの地中海世界とは異なる文化要素をいまなお発信しているのだ。これらの多面を捉えながら、ケルトを概括的に集約した著作として、本書の意味はとても大きい。

2019/02/28 刊行

-

電子書籍

ケルトの歴史と文化(上)

木村正俊 著

ヨーロッパ文化の基層の一つをなすケルト文化。その古代から現代にいたる広大な流れを、一書にまとめたのが本書である。めざましく進化・進展しているケルト研究の現状をふまえ、旧版から増補・補遺、表記の修正などをほどこしたうえで、増補新版として中公文庫化した。専門性を意識しながらも、一般読者層にも広く読まれるように、わかりやすい記述を心がけており、図版を比較的多く掲載しているのも本書の特徴となる。ケルト人の歴史と文化を知るうえで、必要な知識と情報を幅広く集めた雄編だといえよう。

2019/02/28 刊行

-

電子書籍

「作戦」とは何か

戦略・戦術を活かす技術

中村好寿 著

「戦略」については、古今多くの論考がなされ、広く注目を集めてきた。しかし現在、欧米の軍事専門家が最重要視しているのは「戦略(strategy)」と「戦術(tactics)」を架橋する「作戦(operation)」の考え方である。日本ではもともと作戦という言葉が幅広い使われ方をしていることもあり、この概念はいまだ理解が進んでいないが、戦争を取り巻く状況が変化した現代にあって、その役割を学ぶのは喫緊の課題であろう。本書では「作戦」の歴史的経緯をふまえたうえで、現在論議されている具体的な事例を検討する。目次序論 ポスト冷戦時代における作戦の特色―「軍隊行動の三レベル」 第一部 作戦の起源第1章 作戦のない軍隊運用―絶対君主時代の戦闘回避主義第2章 「大戦術」の開発とナポレオン戦争 第3章 ジョミニとアメリカ南北戦争 第4章 クラウゼヴィッツの「戦略」とモルトケの作戦 第二部 冷戦期までの作戦第5章 米軍の消耗戦方式―封印された作戦の概念 第6章 ソ連軍の縦深作戦第7章 フラーとハートの士気喪失作戦 第三部 ポスト冷戦時代の作戦第8章 「緊要で、脆弱な『重心』」の追求 第9章 「影響」重視の考え方第10章 複雑な「問題」と「システミック作戦デザイン」おわりに

2019/02/28 刊行

-

電子書籍

死体島

オッドアイ

渡辺裕之 著

鹿児島県の離島・虫が島沖で、身元不明の死体が六体見つかった。辺野古にかわる基地候補地の極秘調査中だったため、トップシークレットの案件として朝倉に助実が要請されることに。虫が島へ新規の駐在員を装って転任し真相を探る朝倉に、敵意をむき出しにする島の住人たち。次第に朝倉の生命に危険が迫る。大スケールの警察小説、待望の第四弾!

2019/02/28 刊行