ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10812件中 5130~5145件表示

-

中公文庫

マタギ列伝(下)

新装版

矢口高雄 著

マタギの在り方に疑問を抱き、鉄砲を捨て老鷹匠十兵衛の弟子となった三四郎だったが、再び阿仁マタギの一員として山に向かうことに……。〈解説〉根深 誠

2019/04/23 刊行

-

中公文庫

マタギ列伝(上)

新装版

矢口高雄 著

東北の自然に生きる山の狩人の生き様を描いた著者初のオリジナル長篇。名作『マタギ』の主人公で〝野いちご落とし〟の異名をとる三四郎のもう一つの人生。

2019/04/23 刊行

-

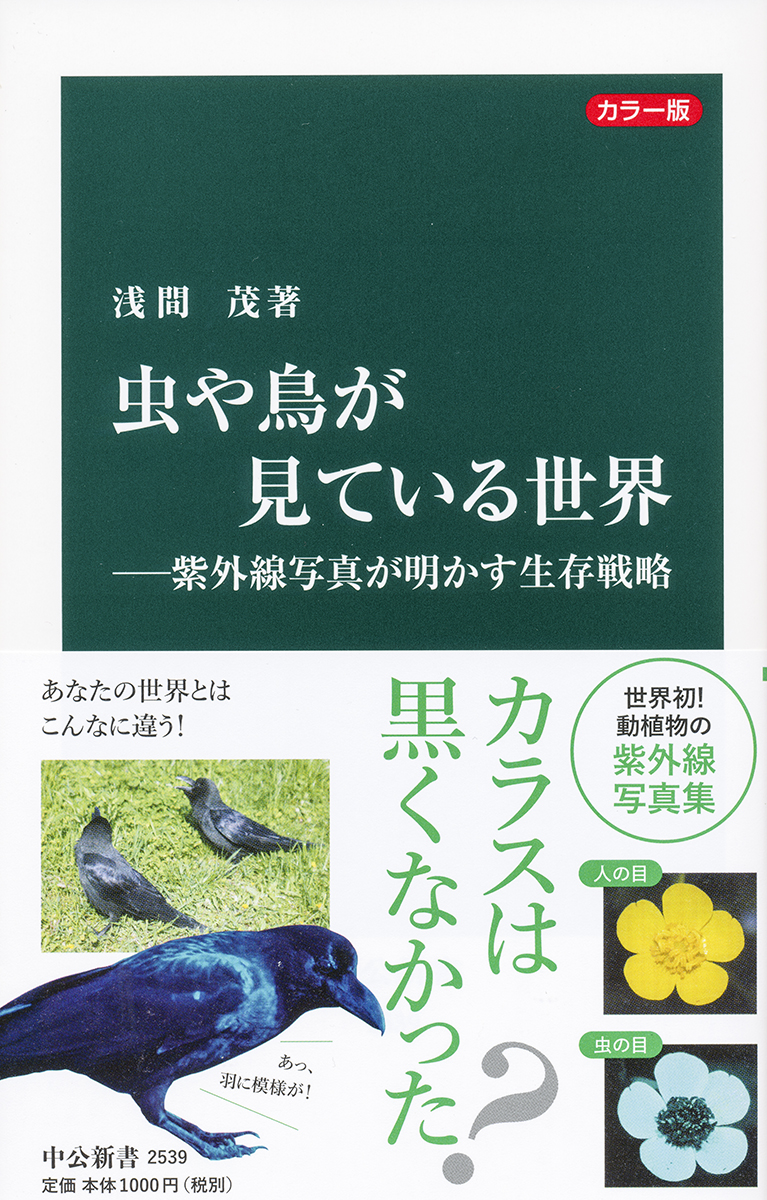

中公新書

カラー版

虫や鳥が見ている世界―紫外線写真が明かす生存戦略

浅間茂 著

人間の目は、赤・青・緑の3色しか見えない。だが、虫や鳥は紫外線をも見ることができる。では虫や鳥には、世界はいったいどう見えているのか? 著者は紫外線カメラを自作し、動物や植物を撮影。そこには驚きの世界が広がっていた――。モンシロチョウは雌雄で翅の色が違い、ウツボカズラの捕虫嚢は紫外線を反射して虫を誘い、ハシブトガラスは紫外色の模様の違いで個体を識別していた。人には見えない生存戦略を探る。

2019/04/22 刊行

-

中公新書

食の実験場アメリカ

ファーストフード帝国のゆくえ

鈴木透 著

先住インディアン、黒人奴隷、各国の移民らの食文化が融合したアメリカの食。そこからバーベキュー、フライドチキン、ハンバーガーなど独自の食文化が形成されたが、画一化されたファーストフードや肥満という問題をも引き起こした。そしていまアメリカではスシロールをはじめとする、ヘルシーとエスニックを掛け合わせた潮流が生まれ、食を基点に農業や地域社会の姿が変わろうとしている。食から読む移民大国の歴史と現在。

2019/04/22 刊行

-

中公新書

日本の地方政府

1700自治体の実態と課題

曽我謙悟 著

日本には都道府県47、市790、町745など、1700を超える地方政府がある。一般に地方自治体、地方公共団体と呼ばれ、行政機構のみが存在する印象を与えてきた。だが20世紀末以降の地方分権改革は、教育、介護、空き家問題など、身近な課題に直面する各政府に大きな力を与えた。本書は、政治制度、国との関係、地域社会・経済の三つの面から、国家の2.5倍の支出と4倍の人員を持つ地方政府の軌跡、構造と実態を描く。

2019/04/22 刊行

-

中公新書

平成金融史

バブル崩壊からアベノミクスまで

西野智彦 著

昭和末期に拡大したバブル経済は、平成の幕開きとともに崩壊した。不良債権問題で多くの金融機関が行き詰まり、一九九七~九八年には北海道拓殖銀行、山一証券などが経営破綻。金融システムは壊滅寸前に至った。その後も混乱は続き、二〇〇八年にはリーマン危機に直面するなど、日本経済は長期停滞にあえぐ。金融当局は当時どう考え、何を見誤ったのか。キーパーソンによる貴重な証言を交え、金融失政の三〇年を検証する。

2019/04/22 刊行

-

電子書籍

韓国とキリスト教

いかにして“国家的宗教”になりえたか

浅見雅一/安廷苑 著

宗教人口の過半数を、キリスト教信者が占める韓国。教派間の拡大競争は、大統領選挙の動向や、北朝鮮支援事業に強い影響を及ぼす一方、しばしばカルトや他宗教との衝突といった社会問題を引き起こしている。本書は、一八世紀以降の朝鮮半島における受難の布教開始から、世界最大の教会を首都ソウルに置くにいたった現在までを追い、日本では報じられなかった韓国社会の実情と問題を解き明かす一冊である。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

通貨の日本史

無文銀銭、富本銭から電子マネーまで

高木久史 著

都の建設のため国産銭が作られた古代、中国からの輸入銭に頼った中世、石見銀山の「シルバーラッシュ」が世界経済をも動かした戦国時代、財政難に苦しめられた江戸の改革者たち、帝国日本の通貨政策……。無文銀銭が登場した7世紀から現在まで、通貨をめぐる歴史はエピソードに事欠かない。通貨政策に大きな影響を与えてきた庶民の事情にも着目しながら、その歩みをたどる。今も昔も私たちを悩ませる、お金をめぐる通史。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

日本ノンフィクション史

ルポルタージュからアカデミック・ジャーナリズムまで

武田徹 著

「非」フィクションとして出発したノンフィクション。本書は戦中の記録文学から、戦後の社会派ルポルタージュ、週刊誌ジャーナリズム、『世界ノンフィクション全集』を経て、七〇年代に沢木耕太郎の登場で自立した日本のノンフィクション史を通観。八〇年代以降、全盛期の雑誌ジャーナリズムを支えた職業ライターに代わるアカデミシャンの活躍をも追って、「物語るジャーナリズム」のゆくえと可能性をさぐる。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

物語 アラビアの歴史

知られざる3000年の興亡

蔀勇造 著

アラブについて記された最初の石碑は紀元前九世紀に遡る。メソポタミア・エジプト両文明の影響を受けた地に誕生した諸国家は交易と遊牧と農業で栄え、互いにしのぎを削り、エチオピアやインドとも交渉を持った。西暦七世紀にはこの地にイスラームが誕生し、世界史に大きな影響を与える。二十世紀以降は石油資源をもとに近代化を進めるが、政治的安定からはほど遠い。古代文明から現代まで、中東の核心地帯の三千年を追う。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

地球の歴史 下

人類の台頭

鎌田浩毅 著

超大陸の分裂と超巨大噴火によって九五%もの生物が絶滅した地球。生き残った生物が進化を遂げて中生代は恐竜の時代となるが、これまで地球が経験しなかったほどの隕石衝突によって再びほとんどの生物が絶滅する。六六〇〇万年前から始まる新生代は哺乳類の時代であり、やがて人類が誕生する。激変する地球環境のなかで、折り返し地点にいる「文明の惑星」はどうなるのか。全三巻でたどる地球四六億年の旅、完結篇。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

保育園問題

待機児童、保育士不足、建設反対運動

前田正子 著

毎年2万人以上の待機児童が生まれる日本。厳しい「保活」を経ても、保育園に入れない子どもが多数いる。少子化の進む日本で、保育園が増えてもなぜ待機児童は減らないのか。なぜ保育士のなり手が少ないのか。量の拡充に走る一方、事故の心配はないのか。開設に反対する近隣住民を説得できるのか――。母親として、横浜副市長として、研究者として、この課題に取り組んできた著者が、広い視野から丁寧に解き明かす。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

地球の歴史 上

水惑星の誕生

鎌田浩毅 著

地球は太陽系の数ある惑星のなかで唯一環境が安定した「水惑星」である。生命が生まれ、進化を遂げることができたのはなぜか。上巻では一三八億年前の宇宙誕生=ビッグバンから説き起こし、銀河系や太陽系、そして地球が分化する過程を追う。灼熱のマグマの海だった地球は、マグマの冷却や大陸の分裂・合体を繰り返しながら、厚い大気の層と穏やかな海を持つに至った。全三巻でたどる地球四六億年の旅がここに始まる。

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

医療費で損しない46の方法

原昌平 著

人生百年時代を迎えて何より気がかりなのは、自分と家族の今後の医療費でしょう。病気やケガに出会ったときに、おカネの不安を少しでも解消する方法とは? 安心して治療に立ち向かえるよう、あらかじめ知っておきたい最新の情報をまとめた必携の一冊です!第Ⅰ章 お金に困ったとき、どうするか第Ⅱ章 医療費を節約する方法あれこれ第Ⅲ章 被害の補償を受けよう第Ⅳ章 障害者と難病の制度を活用しよう第Ⅴ章 働き手が病気・けがをしたら第Ⅵ章 税金の知識で負担を減らす第Ⅶ章 妊娠・出産・育児・介護を支える

2019/04/12 刊行

-

電子書籍

地球の歴史 中

生命の登場

鎌田浩毅 著

厚い大気の層と穏やかな海を持つ地球。中巻では生命の誕生という地球史最大の謎に迫る。海で生まれた小さな生命は、光合成、呼吸、多細胞化、有性生殖といったさまざまな仕組みを獲得し、ついには重力や乾燥した大気をも克服して陸上に進出する。一方、磁場の形成や地球全体が凍結した氷河時代、オゾン層の形成など、地球環境も変化を重ねてきた。「生命の惑星」地球と生物が共進化するダイナミズムを追う。

2019/04/12 刊行