ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 45~60件表示

-

電子書籍

本と校正

増補新版

長谷川鑛平 著

「都合ついたら、明日からでも出て来てくれないか」。林達夫に呼ばれて行った先にあったのは『細雪』の校正刷りだった――岩波書店と中央公論社で校正者として赤ペンを握ること三十有余年。伝説の校閲部部長が、誤植列伝から普遍的な校正の心構えまで、ユーモアたっぷりに綴る。新たなコラム三篇と新・校正練習問題を付す。〈解説〉牟田都子

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

日本のバス問題

高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ

佐藤信之 著

公共交通の最後の砦・バス。しかし現在、あちこちで減便や路線の廃止、さらには会社の清算が相次いでいる。なぜこのようなことになってしまったのか。本書は日本におけるバスの誕生に始まり、戦後のモータリゼーションとその対抗策として生まれた様々なサービスを解説する。さらに既存バス会社の保護から規制緩和へという流れと、新たに生まれた独創的なバス会社も紹介。日本のバス事業の課題と将来を展望する。□■□目次□■□はじめに第1章 現在のバス業界の問題1 危機に立つバス事業の現状2 コロナと2024年問題で運転士不足に3 全国的にバスが減便コラム バスの運転免許第2章 高度経済成長期までのバス事業史1 バスの誕生2 戦後のバス事業規制3 道路運送法の制定コラム 戦後復興とトロリーバスの普及コラム バス事業の種類 法律・制度コラム ボンネットバスからリアエンジンバスへ第3章 モータリゼーションの進行――昭和40年代1 モータリゼーションとは2 公共交通側の問題3 バス事業の動向コラム バス事業の種類 実際コラム バスの乗り方第4章 オイルショック後のバス事業――昭和50年代1 昭和50年代の取り組み――バス事業の転換点2 大都市近郊地域の路線バス第5章 都市バス路線の1980年と現在の比較1 市内線未分化――第1段階・横手市/今治市2 市内線の拡充――第2段階・唐津市3 市内線の面的な拡大――第3段階・岐阜市4 大都市におけるネットワーク――第4段階・岡山市第6章 昭和60年代~平成初期――規制緩和以前1 都市バス整備の新制度2 公営バスの民営化3 コミュニティバス4 今日的な政策課題――バリアフリー政策5 環境政策の進展第7章 新自由主義的交通政策と規制緩和1 規制緩和の考え方2 規制制度の変化3 規制緩和による高速バスの新規参入4 ツアーバス形態による参入5 都市路線への新規参入6 住民主体の路線バス7 都市内バスの再編とBRTコラム バスの大きさ第8章 経営破綻と再建1 産業再生機構による再建2 企業再生支援機構による再建3 企業再生支援機構・地域経済活性化支援機構による再建第9章 これからのバス1 競争から協調へ2 MaaSを構成する新技術3 自動運転バスの開発4 さまざまな自動運転バス終章 路線バスは社会的ベーシックサービスである

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

名水と日本人

起源から百名水まで、文化と科学でひもとく

鈴木康久/河野忠 著

日本人と水は縁が深い。「湯水のように」と言われるほど豊かな水は、炊事や洗濯など日常生活や酒造、灌漑などに利用されてきた。本書は、名水というキーワードから日本人と水の関わりを案内。弘法大師伝説が全国に広がる理由、歌枕と名水、茶の湯の文化などを時代ごとに解説し、さらに美人水や害虫駆除の泉などのユニークな水質、まいまいずやまんぽなど巧みな水利用も紹介。名水の歴史と科学、文化が一目でわかる。□■□目次□■□はじめに序章 時代が求めた名水の変遷1 名水とは何か?2 時代によって移ろう名水第一章 『古事記』『日本書紀』『風土記』が伝える水――神代~記紀時代1 神代~記紀時代の水2 『古事記』『日本書紀』に登場する水3 『風土記』に登場する水4 『万葉集』に登場する名水5 神代の水と日本人の生活第二章 日本人の心情を伝える和歌の名水――奈良時代~平安時代1 『万葉集』で詠まれた名水2 歌枕としての名水第三章 人物ゆかりの水と宗教の水――平安時代~室町時代1 天皇ゆかりの水2 空海と日蓮にまつわる水3 武士にまつわる水4 文化人ゆかりの水5 宗教にまつわる水第四章 新たな水文化、茶人・茶事の水――室町時代~江戸時代1 茶の伝来と喫茶のはじまり2 茶にまつわる京都の名水第五章 民衆の水――江戸時代の名水1 地誌・名所案内記から見た京都の名水2 人物に関わる京都の名水第六章 生業の水――明治時代~現代1 京都の地下水2 酒造の名水3 文明開化の水4 ペットボトルで販売される名水5 名水としての変遷第七章 水質が生み出した名水1 珍しい水質の名水2 茶の湯に用いられた名水の科学的特徴3 信仰に関係する名水の特徴4 不思議な水5 水質がよい水に生息する生物第八章 自然環境と共存する巧みな水利用1 水利用の匠「水船」2 まいまいず井戸と上総掘り3 六角井戸4 マンボとショウズヌキ5 間欠泉6 水板倉7 磨崖仏に存在する湧水の謎終章 名水の名付けの「謎をひもとく」あとがき参考文献平成の名水百選リスト昭和の名水百選リスト名水一覧

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

海軍めしたき物語

高橋孟 著

○軍艦生活のリアルが蘇るイラスト多数収録。○非戦闘員が見た太平洋戦争の最前線を綴るイラストエッセイ集、待望の復刊!昭和十六年、二十歳で徴兵された著者が配属されたのは、佐世保海兵団主計科。入団早々にエプロンを渡され、烹炊兵=台所で炊事を行う“めしたき兵”として、戦艦〈霧島〉に乗り、真珠湾攻撃やミッドウェー海戦を経験することに。兵科の違いによる艦内の上下関係、旧兵たちの理不尽なシゴキ。真っ黒になるまで「めししゃもじ」で尻を叩かれながら、来る日も来る日も味噌汁をかき混ぜる日々……。光の当たることのなかった非戦闘員たちの日常を鮮やかに描き出す、唯一無二のイラスト・エッセイ集。【目 次】憧れの海軍主計兵戦艦〈霧島〉勤務烹炊作業めししゃもじのシゴキギンバイのこと風呂がこわい武士の恥帝国海軍の落伍者前掛け破損事件備品・一人、不明海軍のおしるこ命賭けの醤油出し作業真珠湾奇襲は昼めし前海軍経理学校受験開封された手紙戦闘用意配置につけ戦闘食は五目めしミッドウェイ海戦の夜食戦艦〈大和〉に乗った再び佐世保海兵団へ潜水艦が沈没すると……花の隅田川・海軍経理学校内縁の妻鎌倉丸のにわか見張員砲艦武昌丸に乗り込む浮上潜水艦発見総員退艦・絶対絶命フカに咬まれるあとがき解 説(足立巻一)新版解説(戸髙一成)

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

天祐は信長にあり(七)

天下無双

岩室忍 著

絢爛豪華な京都馬揃えによって自らの威光を示した信長だがその後も朝廷との緊張関係は続いていた。正親町天皇や公家衆は、信長の忠誠心に不信感を抱いているのだった。一方、ついに迎えた宿敵武田勝頼との戦いのために、信長は嫡男・信忠を先鋒として出陣させる。信長の旧臣太田牛一が著した『信長公記』に基づきながら、大胆な発想で信長が本能寺に散るまでを描く大河小説! 大人気シリーズ『剣神』の岩室忍が一番書きたかった織田信長の生涯。文庫書き下ろし。全八巻、隔月発売予定。

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

世界秩序

グローバル化の夢と挫折

田所昌幸 著

第二次世界大戦以降、アメリカが主導してきたグローバル化が挫折しつつある。自由民主主義と市場経済の社会モデルが綻びを見せ、権威主義の中国やロシアが秩序変更を狙う。世界はこれからどうなるのか――。本書は古代ローマ帝国から現代のアメリカ一極優位までを俯瞰し、「一つの世界」への統合と、分解のダイナミクスを捉える。さらにグローバル化後の「四つの世界秩序」の可能性と、日本の未来を考察する。■ 目 次 ■はじめに第1章 統合の条件1 グローバル化の波動 2 構造 3 権力 4 制度 5 文化と規範 第2章 広域的秩序の興亡1 前近代のグローバル化 2 ローマ帝国と中世ヨーロッパ 3 ユーラシア大陸の統合と分解 4 西洋の興隆と自滅 第3章 アメリカ主導のグローバル化1 戦勝国としてのアメリカ 2 戦後経済の制度化 3 勝利の逆説 4 露呈した「リベラリズム」の限界 第4章 四つの世界秩序1 一つの世界再グローバル化 2 三つの世界新しい冷戦 3 多数の世界再近代化する世界 4 無数の世界中世は再来するのか 第5章 ポスト・グローバル化と日本1 大国でも小国でもない日本 2 仲間を増やし、敵を減らす 3 「自立」を迫られる日本 4 「日本」の生き残りとは何なのかおわりに主要参考文献

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

おにたろかっぱ

戌井昭人 著

海沿いの街の一軒家で、タロは父ちゃん、母ちゃんと暮らしている。不思議なオニやカッパ、牛のぬいぐるみの「上田」が話し相手だ。ミュージシャンの父ちゃんは最近ほとんど仕事がなく、タロを連れて最後の「どさまわり」に出ることに。門司港、山口、広島、尾道、倉敷、京都……崖っぷち歌手の父ちゃんと、3歳のタロの旅。どんどん成長していく子とのかけがえのない日々を描く、泣き笑いの傑作長編。【挿画】多田玲子

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

相撲を見る眼

尾崎士郎 著

土俵人格論を展開した尾崎士郎の随筆集。筆者の厳しくも暖かい眼差しは、相撲の隅々に行き渡り、一人一人の力士を限りない愛情で活写する。行間から、拍子木の冴えた音、呼び出しの声、立ち合いの厳し気合いが滲み出る。〈解説〉山内昌之・著者の尾崎士郎は、大正9年の栃木山・朝潮戦観戦を機に、無類の相撲愛好家となり、双葉山70連勝を阻んだ安藝ノ海戦も観戦している(本書にも当時の回想あり)。晩年は横綱審議委員にもなり、角界のご意見番的存在であった。・著者のスタンスは、土俵に躍動する力士への思慕であり、力士個人とは一定の距離を保つ、その姿勢が文章に客観性と高潔さを生み、読者を自然と相撲の魅力に気づかせてくれる。・当代「大の里」の四股名は、昭和初年の大関大の里に由来しているが、その「大の里」を忘れがたき力士として一章割いていることは特筆される。・底本には、ベースボールマガジン社刊(1995年)では除かれていた3章分を含む東京創元社版(1957年)を使用する。

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

妹の力・女性生活史

柳田國男 著

柳田國男は一九二五年、女性の主体性に着目した記念碑的論考「妹の力」を発表。以降、『婦人公論』誌上で女性読者からの日々の暮らしや言葉についての疑問に答えた。本書は表題作ほか「毎日の言葉」「婚姻の歴史」など同誌掲載の全八篇を収める。問答形式による民俗学入門。文庫オリジナル。〈解説〉佐藤健二【目次】妹の力(「婦人公論」1925年10月)女性生活史(「婦人公論」1941年1月~9月)毎日の言葉(「婦人公論」1942年9月~43年8月)大家族と小家族(「婦人公論」1940年5月)婚姻の歴史(『婦人公論』1943年7月)錦木と山遊び(「婦人公論」1947年1月)迷信と邪教(「婦人公論」1950年6月)個性の教育に(「婦人公論」1952年9月)[資料] 成人教育の好機関

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

ロング・アフタヌーン

葉真中顕 著

自殺を決意した女が偶然、学生時代の友人と再会する。そんな場面から始まる小説の原稿が、編集者の葛城梨帆宛てに届く。以前新人賞で落選した志村多恵からだった。立場の違う女たちの会話はすれ違い、次第に募る殺意。そして女はある選択をする――「私をあなたの、共犯者にしてください」虚実の境が揺らぐ、迫真のミステリー。〈解説〉大久保洋子

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

名探偵 円朝

明治の地獄とマイナイソース

愛川晶 著

◆立川談春師匠、推薦!――明治が、東京が、 生き生きと、有り有りと、描かれている。 この本は、ミステリーであり、時代小説であり、SFである。 読めばわかる。江戸・明治期の大名人、三遊亭円朝が驚きの推理で謎を解く。文明開化の空のもと、人情味あふれる江戸っ子たちが活躍する、落語ミステリ3話。目 次明治の地獄とマイナイソース牡丹灯籠異聞即身仏

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会

加藤喜之 著

アメリカにおける福音派の巨大な存在感は、近年よく言及される。しかし、彼らはどのように影響力を拡大し、トランプ大統領の誕生や再選、あるいは政治的・文化的闘争に関係していったのか。本書は、第二次世界大戦後のアメリカの軌跡を、福音派とその背景にある終末論に着目して描き出す。そこからは大統領の政治姿勢はもとより、中絶や同性婚、人種差別、イスラエルとの関わりなど多くの論点が見えてくる。まえがき序 章 起源としての原理主義第1章 「福音派の年」という転換点――一九五〇年代から七〇年代1 原理主義者と福音派のはざまで2「福音派の年」とカーター大統領3 終末に生きる選ばれし者たち第2章 目覚めた人々とレーガンの保守革命――一九八〇年代1 政治的な目覚め2 モラル・マジョリティの誕生3 レーガン政権と福音派のせめぎ合い――保守革命の裏で第3章 キリスト教連合と郊外への影響――一九九〇年代1 パット・ロバートソンの政治戦略2 フォーカス・オン・ザ・ファミリーと伝統的家族観3 クリントンの信仰と六〇年代の精神4 ウォルマートとメガチャーチの止まらぬ拡大第4章 福音派の指導者としてのブッシュ――二〇〇〇年代1 ボーン・アゲイン大統領とネオコンの思惑2 九・一一と小説のなかの終末論3 信仰の公共性4 スキャンダラスな福音派と右派の失速第5章 オバマ・ケアvs.ティーパーティー――二〇一〇年代前半1 初の黒人大統領と福音派左派2 オバマ・ケアと中絶問題3 ティーパーティー運動4 アメリカ建国偽史5 高まる人種間の緊張第6章 トランプとキリスト教ナショナリズム――二〇一〇年代後半?1 白人とイスラエルの味方として2 保守化する司法と中絶・同性婚問題3 キリスト教国家と非宗教者終 章 アメリカ社会と福音派のゆくえあとがき主要参考文献略年表主要人名索引

2025/09/19 刊行

-

電子書籍

E版 雑誌 婦人公論 2025年10月号

No.1624[年を重ねて、毎日を楽しめる人の秘訣]

婦人公論編集部 編

※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページや特別付録が含まれない場合がございます。※本雑誌はカラーページを含みます。お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。【目次】・表紙・美輪明宏のごきげんレッスン・富井義夫 世界遺産を旅する・目次・〈特集〉年を重ねて、毎日を楽しめる人の秘訣・安藤和津×加藤タキ 「だって」「でも」「どうせ」は封印して・鰐淵晴子 山梨で始めたひとり暮らしは、音楽を相棒に・〈読者のホンネ〉私が〝老化″を実感したとき・中山庸子 「夢ノート」を書きましょう・室井摩耶子 104歳、ピアノの道に終わりはない・佐伯克美 世界最高齢クロカンスキーヤーの記録更新中・朝田隆 認知症グレーゾーンからUターンする方法・小林聡美×南伸坊 日常の面白がり方、教えます・古川美穂 〈ルポ〉得意を持ち寄って、地域で輝く・〈読者体験手記〉あぁ、物忘れ狂騒曲・杉山桃子 〈コミック&エッセイ〉うちのばあさん101歳・伊藤比呂美 猫婆犬婆・ブレイディみかこ 転がる珠玉のように・関容子 名優たちの転機/村井國夫・谷川志野 谷川俊太郎はやさしくて、ちょっとヘンな父でした・読みたい本・篠田節子 私の書いた本・荻原博子の〝トクする!″マネーNEWS・自社広告・由紀さおり 表紙のひと・有元葉子 お料理歳時記/玉ねぎが主役・石田純子のおしゃれ塾・わたしを癒やす美容時間 初秋のケアが、肌の未来を左右する!・倉田真由美 60代からの美容手習い・新・心とからだの養生学 もう、おなかの〝困った″を見過ごさない・自社広告・『婦人公論』女性の生き方研究所 「私のマネー作戦」大公開!(中篇)・市村正親のライフ・イズ・ビューティフル!・〈第2特集〉クイズで学ぶ 知れば知るほど楽しい日本史・本郷和人 当時の人々のリアルを感じよう・岩下志麻 二人三脚で歩んだ夫・篠田正浩との58年・「ペット」アンケートのお願い・梅宮アンナ×世継恭規 私たちが出会って10日で結婚を決めた理由・吉岡秀隆 演じるというより、その人を体現していきたい・〈読者体験手記〉忘れられないフシギ体験・江原啓之 「幸せぐせ」を身につけよう・鈴木保奈美 獅子座、A型、丙午。・傾斜宮占い 中津川りえ・【新連載】大島真寿美 あなたの隣で・朝倉かすみ メルヘンを探せ!・ひらめきパズル・読者のひろば・「病気や介護の悩み」募集のお知らせ・愛読者グループ便り・プレゼント付き読者アンケートのお願い・定期購読のご案内・婦人公論ff倶楽部Room・ff倶楽部会員登録方法・阿川佐和子 見上げれば三日月・京の菓子、おりおり・ヤマザキマリ 地球の住民・ジェーン・スー スーダラ外伝・ごほうびランチ・次号予告

2025/09/12 刊行

-

電子書籍

中央公論2025年10月号

中央公論編集部 編

ウクライナ戦争、ガザ紛争、イスラエルとイランの軍事衝突など相次ぐ戦乱、さらに各国の民主主義の変調──。不安定さを増す世界を理解する際に、欠かせないのが宗教的要因である。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教など一神教から、仏教、ヒンドゥー教まで、今こそ主要宗教の基本を学び直し、揺れ動く国際情勢を読み解こう。(『中央公論』2025年10月号の電子化)……………第139巻 第10号OCTOBER 2025 CONTENTS……………== 特集 ==世界動乱を読み解く宗教入門◆バビロン捕囚から「12日間戦争」まで歴史の「転轍器」としての世界宗教▼山内昌之◆〔対談〕ユダヤとイスラム、「数千年の対立」の誤謬ガザ紛争を解きほぐす▼鶴見太郎×鈴木啓之◆キリスト教「福音派」の変容──21世紀の不穏なアメリカ▼森本あんり◆ナショナリズムとともにある歴史ウクライナ戦争が正教会へ落とす影▼高橋沙奈美◆歴史から読む中東の宗教地図イスラム世界の「対立」の根源は何か▼小笠原弘幸◆拡大を望まない理念がいかに広がったのか仏教はAI時代の貴重な指針となる▼佐々木 閑◆印パ紛争と「宗教の政治化」「ヒンドゥー国家」化するインド▼中溝和弥◆戦争、社会不安……乱世における宗教の役割とは人生という競争ゲームから一度「降り」てみよう▼ネルケ無方=======【時評2025】●80年を経てなお終わらない日本の「戦後」▼境家史郎●トランプ関税を負担するのはいったい誰なのか▼渡辺 努●最低賃金引き上げから取り残されたフリーランスの処遇▼河合香織◆〔対談〕高支持率を維持する「民主化以降で最強の権力者」李在明政権の戦略と韓国社会の分断▼木村 幹×徐台教 聞き手:伊東順子◆公徳が失われる時代にスタンフォードから見えたアメリカと日本▼北岡伸一== 特集 ==日本政治の新局面◆「連合政治」時代の再来──戦後政治史における1967年と2025年▼河野有理◆トランプ政権とどう向き合うか関税をめぐる日米経済関係のゆくえ▼鈴木一人◆参政党躍進の背景を探る陰謀論はどのように拡散したのか▼烏谷昌幸◆政治争点に急浮上「外国人問題」の真偽を検証する▼五十嵐 彰=======◆織田信長も切り取った名香蘭奢待をめぐる為政者たちの物語▼金子 拓◆新発見史料『御進講控』を読む昭和天皇と軍事学定例進講▼手嶋泰伸◆より味わうための五つの見どころ『国宝』からはじめる歌舞伎入門▼矢内賢二【シリーズ昭和100年】●郊外の「荒廃空き地」はなぜ乱造されたか「限界ニュータウン」の現在と令和への教訓▼吉川祐介《好評連載》●皇室のお宝拝見【第19回】萬国絵図屏風▼本郷和人●炎上するまくら【第106回】ハクションおっさん▼立川吉笑《連載小説》●ジウ The Next【第5回】▼誉田哲也

2025/09/10 刊行

-

単行本

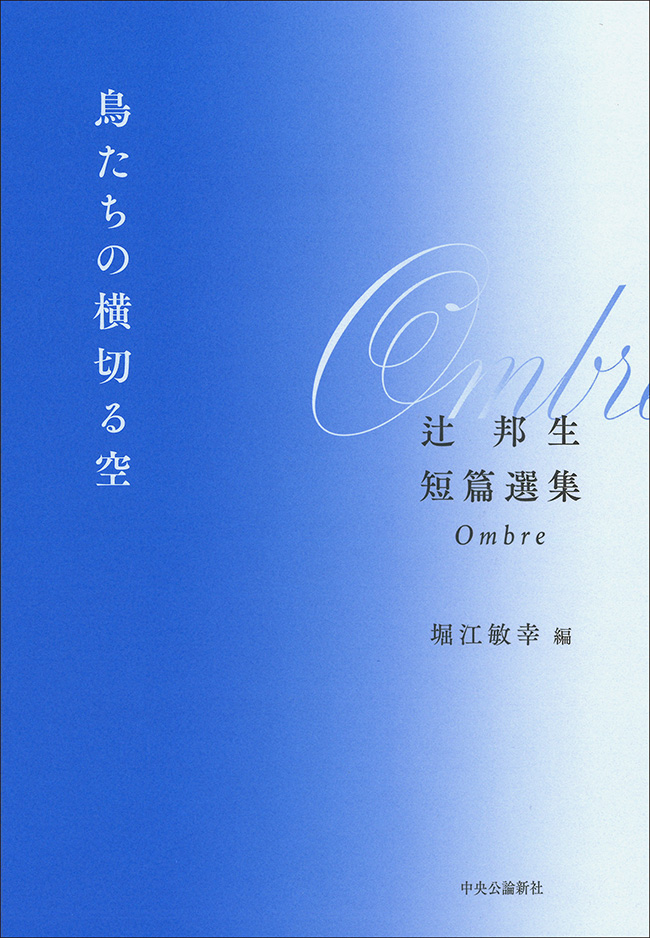

鳥たちの横切る空

辻邦生短篇選集 Ombre

辻邦生 著/堀江敏幸 編

第二次大戦の癒えぬ傷を抱く学生たちの一夏を描く初期作品から、晩年の知的企みに満ちた意欲作まで。ひたすらに真実を求める人生の陰翳を描き出す精選六篇。生誕一〇〇年記念出版。全二巻。

2025/09/08 刊行