ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10812件中 4335~4350件表示

-

電子書籍

公安調査庁

情報コミュニティーの新たな地殻変動

手嶋龍一/佐藤優 著

公安調査庁は謎に包まれた組織だ。日頃、どんな活動をしているのか、一般にはほとんど知られていない。それもそのはず。彼らの一級のインテリジェンスによって得られた情報は、官邸をはじめ他省庁に提供され活用されるからだ。つまり公安調査庁自身が表に出ることはない。日本最弱にして最小のインテリジェンス組織の真実を、インテリジェンスの巨人2人が炙り出した。本邦初の驚きの真実も明かされる。公安調査庁から目を離すな!

2020/08/14 刊行

-

電子書籍

ゴールドマン・サックス流 女性社員の育て方、教えます

励まし方、評価方法、伝え方 10ケ条

キャシー松井 著

「どうも女性社員は使いにくい」と思っているニッポンの皆様。女性社員の活用には、ちょっとしたコツがあるのです。本書は、「優秀な女性を育て、会社に愛着を持ってもらい、かつパフォーマンスを上げてもらうために何をすればいいのか」と人知れず悩む日本全国の管理職や人事担当者のために書きました。女性社員の支援をめぐりゴールドマン・サックスが行ってきた取り組みを紹介します。御社の組織力向上の一助になれば幸いです。「女性活用には、ほんの少しだけコツがあります」■第1条 女性活躍はトップダウンで■第2条 男性より少し多めに励ましましょう■第3条 30代は辞め時。社内に女性ネットワークを組織して引き留めましょう。■第4条 女性は男性よりセルフプロデュースが苦手と心しましょう■第5条 女性社員にメンターをつけてみませんか■第6条 優秀な女性社員には「スポンサー」を付けましょう■第7条 ロールモデルをつくりましょう■第8条 経験と憶測は、無意識バイアスを助長しがちです■第9条 悩める女性には、あえて、難しい仕事を与えてみませんか?■第10条 人材争奪戦の時代に改革は急務です!

2020/08/14 刊行

-

電子書籍

世紀の落球

「戦犯」と呼ばれた男たちのその後

澤宮優 著

北京五輪の野球日本代表となったG.G.佐藤。今も語り継がれる高校野球星陵・箕島戦の星陵一塁手加藤直樹。最終戦で敗れ、巨人のV9を阻止できなかった阪神の池田純一中堅手。彼らは、大事な試合で大きなミスを犯したとして、ファンやマスコミから非難を浴び、人生が暗転した。理不尽なバッシングとどう戦い、そして立ち直ったのか。「落球」の烙印を背負った男たちの「その後」を辿るスポーツノンフィクション。目次第一章また落球する運命でももう一度五輪に出たいですG.G.佐藤2008年8月23日 五?松野球場(北京)北京五輪3位決定戦 米国×日本第二章野球の神様はなぜ俺をあの場面で転倒させたのか加藤直樹1979年8月16日 甲子園球場全国高校野球大会3回戦 箕島×星陵第三章「これが私の人生です」30年後に見つけた答え池田純一1973年8月5日 甲子園球場セ・リーグ 阪神×巨人第四章ミスのあとの人生をどう生きるか

2020/08/14 刊行

-

電子書籍

新装版

思考の技術

エコロジー的発想のすすめ

立花隆 著

新興感染症の流行と相次ぐ異常気象。生態系への介入が引き起こす「自然の逆襲」が加速化している。自然と折り合いをつけるために我々が学ぶべきものは、生態学(エコロジー)の思考技術だ。自然の「知」は仕事上の武器にもなる。「知の巨人」立花隆の思考法の根幹をなすデビュー作、50年目復刊! 「知の怪物」佐藤優氏による解説「エコロジー的思考で捉える人間社会の現実」を収録。本書は文庫版『エコロジー的思考のすすめ――思考の技術』(1990年12月 中央公論新社刊)を再編集し、改題したものです。新書化に際して、佐藤優氏の解説を加えました。

2020/08/14 刊行

-

電子書籍

公家源氏―王権を支えた名族

倉本一宏 著

源氏と聞いてイメージするのは頼朝や義経に代表される武士だろう。だが古代から近世にかけ、源朝臣の姓を賜わった天皇の子孫たちが貴族として活躍する。光源氏のモデルとされる源融、安和の変で失脚した源高明、即位前に源定省と名乗った宇多天皇など、家系は二十一流に及ぶ。久我家、岩倉家、千種家、大原家など中世や幕末維新期に活躍した末裔も数多い。藤原氏とともに王権を支え続けた名族の全貌。

2020/08/14 刊行

-

電子書籍

コロナ・ショックは世界をどう変えるか

政治・経済・社会を襲う危機

イワン・クラステフ 著/山田文 訳

世界を空前の混乱に陥れたCOVID-19。現代ヨーロッパを代表する知識人が、グローバリゼーション、国家間関係、統治のあり方などに関して突きつけられた深刻な問いを浮かび上がらせ、パンデミックによる危機がもたらした7つのパラドックスを指摘する。宇野重規、細谷雄一、三浦瑠麗による特別論考付き。

2020/08/14 刊行

-

電子書籍

E版婦人公論 2020/8/25号

No.1548[家族を見送って、生きる]

※『表紙の私』の明日海りおさんの写真は掲載されておりません。インタビューは掲載されています。※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページや特別付録が含まれない場合がございます。※本雑誌はカラーページを含みます。お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。【目次】・表紙・目次・表紙の私 明日海りお・ヤマザキマリ 地球の住民・特集 家族を見送って、生きる・阿川佐和子 母が最後に教えてくれた、「つなぐ」ことの大切さ・小堀鴎一郎 その人らしい最終章を応援したい・キャシー中島×残間里江子 何年たっても思いは蘇る。笑顔を忘れず、精一杯前向きに・玉置妙憂 泣いて、語って、思い出を編み直す。悲しみは時とともに変わるから・朝山実 〈ルポ〉いまどきのお葬式を見てみれば・河原正典 亡き家族や友人と再会する「お迎え」という体験・大林恭子 夫・大林宣彦は生涯の恋人であり戦友だった・野杁泉 「私のことはいいから」が口ぐせ、母・赤木春恵の思いを汲んで・〈読者体験手記〉モメた、後悔した、番狂わせの葬儀・明日海りお 運命の巡り合わせ・伊藤比呂美 ショローの女・阿木燿子&ゲッターズ飯田 清水ミチコの三人寄れば無礼講・平野恵理子 私の書いた本・BOOK・CINEMA・MUSIC・STAGE・ART・女の気になるキーワード マイナポイント/地元再発見・婦人公論FIND&SPEND 夏に乾杯・ビューティ手帖 真夏の美白ケア・ふくいひろこ ほっこり、京の菓子・心とからだの養生学 50代からの貧血ケア・おでかけランチ・真田ナオキ 愛でたい男・海外女性通信・ひぐちにちほ ひぐちさんちのお茶目っ子日記・中津川りえ 傾斜宮占い・石田純一 ジャーナリスト・中村竜太郎の「会いたい人に、会いに行く!」・小特集 真夏のぐっすり睡眠術・武井壮 6年かけて見いだした「短時間」&「分散」が僕のベストな眠り方・白濱龍太郎 疲れが取れない、暑くてだるい──深くよく眠るヒント、教えます・三橋美穂 心地よい寝室環境をつくる夏の快眠アイテム・「孫」アンケートにご協力ください・加藤一二三 藤井聡太棋聖「強さの秘密」・小林麻美×沢木耕太郎 家族との幸せな時間が生きていく自信をくれた・波乃久里子 歌舞伎の家に生まれ、芸に恋して生きて・加藤綾菜 夫・カトちゃんが100歳まで生きられるよう支えたい・村山由佳 ロマンチック・ポルノグラフィー・垣谷美雨 もう別れてもいいですか・読者アンケートにご協力ください・「結婚/シングル」アンケートにご協力ください・年間定期購読のご案内・純烈・酒井一圭のお悩み相談室 脱衣所からこんにちは・阿川佐和子 見上げれば三日月・インフォメーション&プレゼントボックス・次号予告

2020/08/13 刊行

-

単行本

イギリス海上覇権の盛衰 上

シーパワーの形成と発展

ポール・ケネディ 著/山本文史 訳

イギリス海軍の興亡を政治・経済の推移と併せて描き出す戦略論の名著。オランダ、フランス、スペインとの戦争と植民地拡大・産業革命を経て絶頂期を迎える。ベストセラー『大国の興亡』の著者の出世作は未訳だったが、新版を初邦訳

2020/08/07 刊行

-

単行本

イギリス海上覇権の盛衰 下

パクス・ブリタニカの終焉

ポール・ケネディ 著/山本文史 訳

マハン(海上派)対マッキンダー(大陸派)の戦略論をめぐり増大するランドパワーを重視する大陸派が優勢に。二度の世界大戦の前後で軍艦建造費の増大、経済的逼迫により衰退の道をたどる。ベストセラー『大国の興亡』の著者の出世作は未訳だったが、新版を初邦訳

2020/08/07 刊行

-

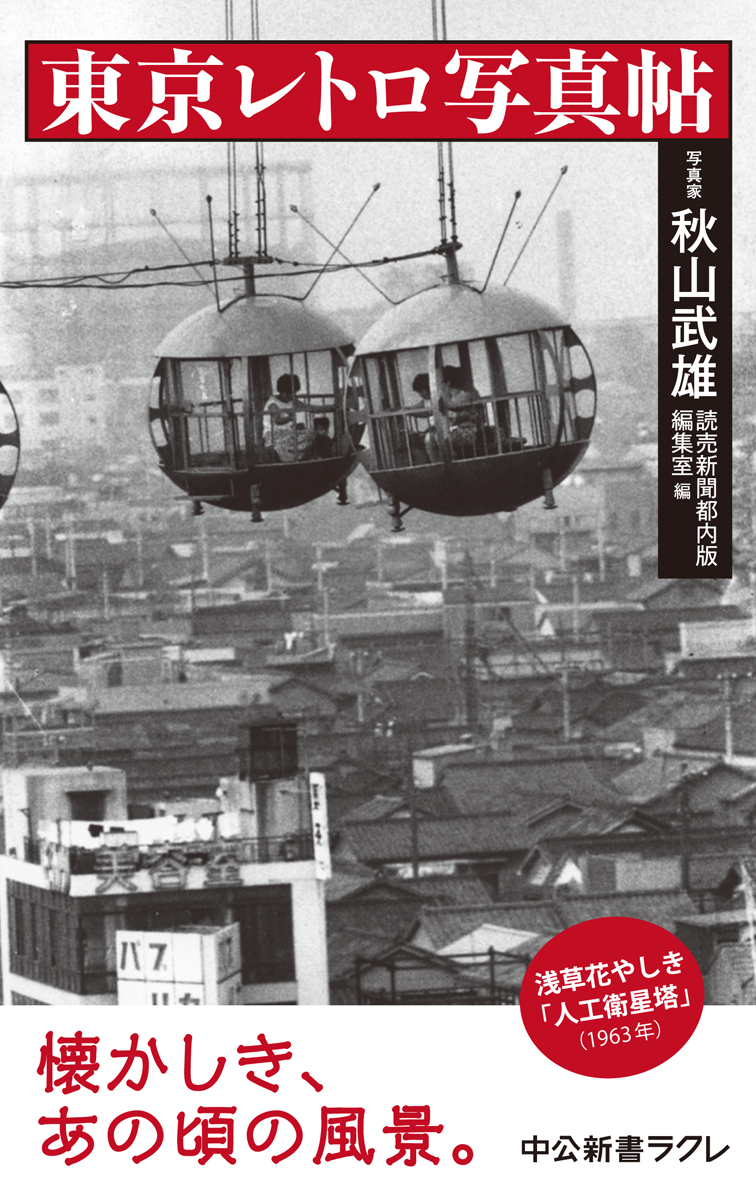

中公新書ラクレ

東京レトロ写真帖

秋山武雄 著/読売新聞都内版編集室 編

15歳でカメラを手にしてから約70年。浅草橋の洋食屋「一新亭」を営むかたわら、趣味で撮りためた風景写真は、東京の貴重な記録となった。下町の風物詩や、よく知られた街の昔の姿、今は見ることがなくなった懐かしい街の風景……。読売新聞都民版の人気連載「秋山武雄の懐かし写真館」から72編を選んだ、中公新書ラクレ『東京懐かし写真館』の続編。

2020/08/07 刊行

-

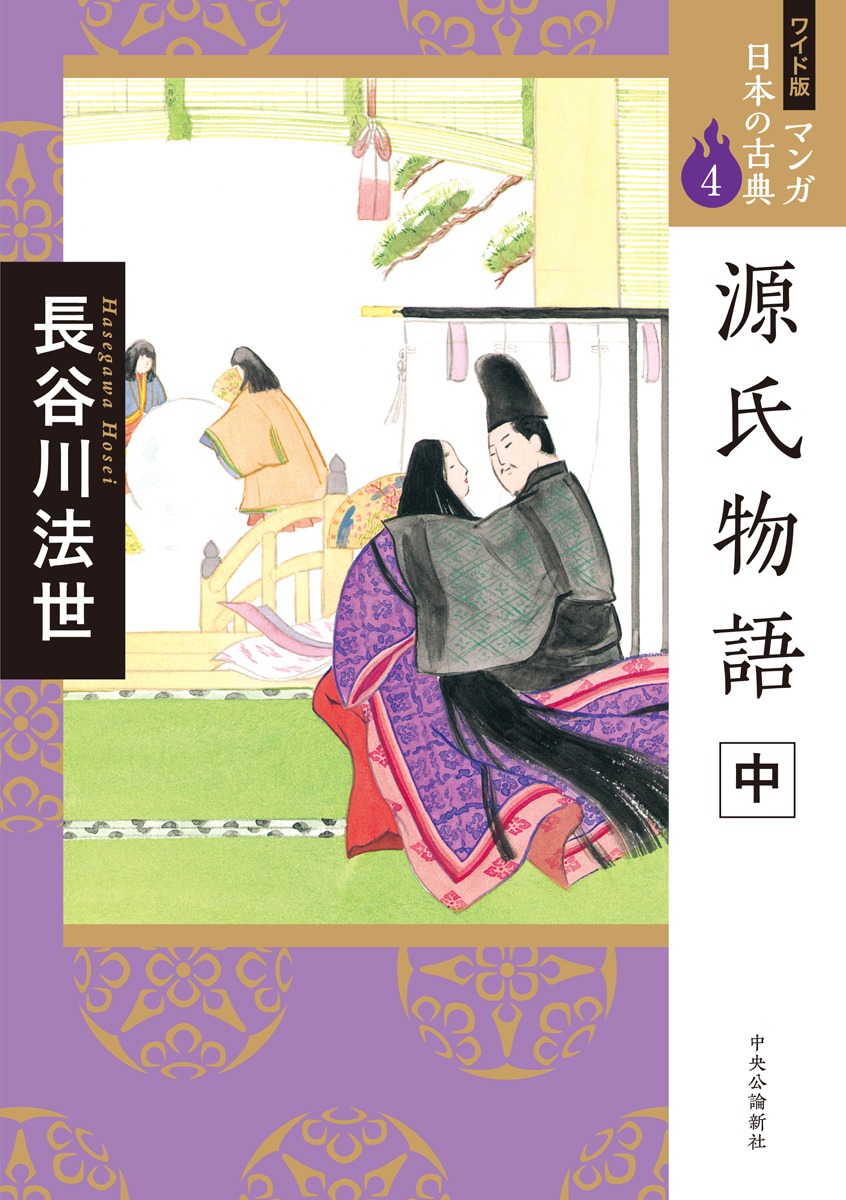

全集

ワイド版 マンガ日本の古典4

源氏物語 中

長谷川法世 著

流離の地、須磨・明石からの帰京にはじまり、政界の中枢にのぼりつめる三十九歳の春まで――。絵巻の伝統技法を取り入れて描く光源氏の栄耀栄華。

2020/08/07 刊行

-

全集

ワイド版 マンガ日本の古典3

源氏物語 上

長谷川法世 著

さまざまな女性との恋愛を通して、類い稀なる美しさと才能を発揮してゆく光源氏の青春時代――。正確な考証を礎に大胆な解釈を試みる長谷川版源氏物語絵巻。

2020/08/07 刊行

-

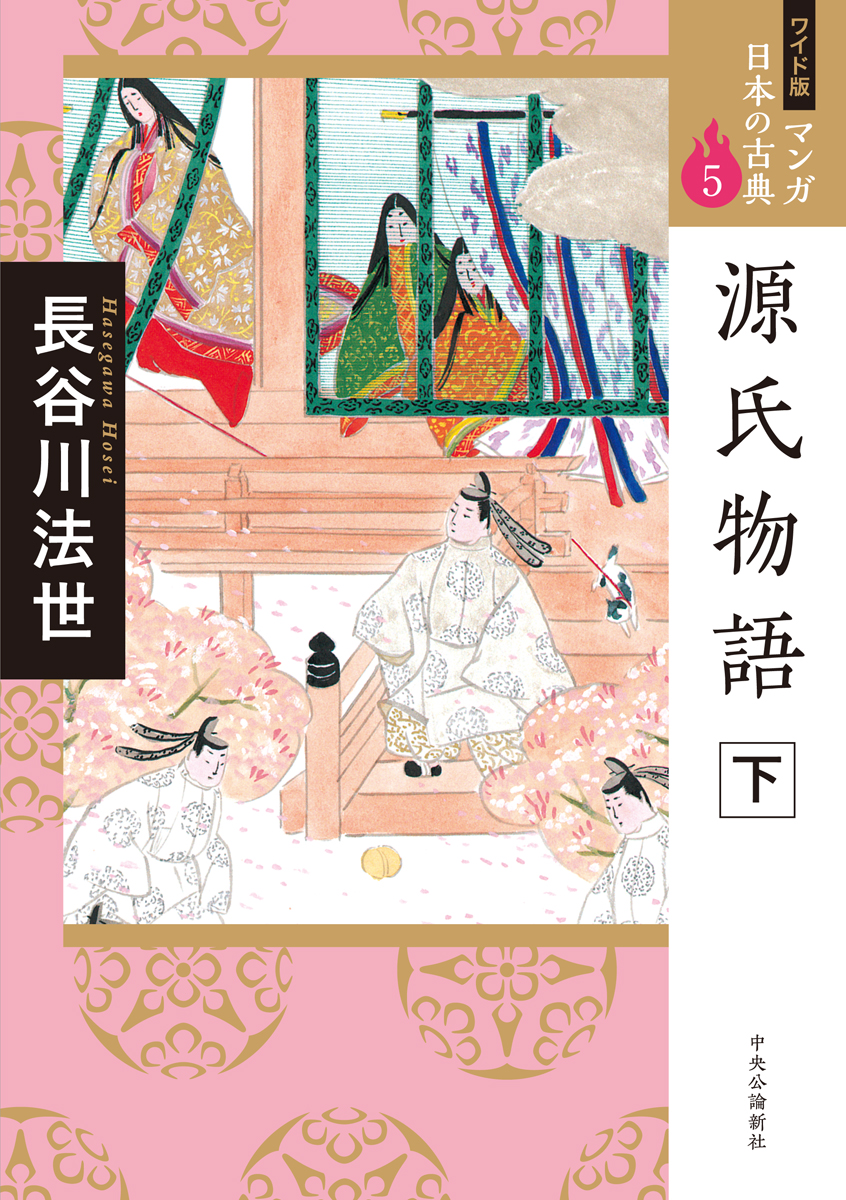

全集

ワイド版 マンガ日本の古典5

源氏物語 下

長谷川法世 著

年もわが世も尽きぬ――。柏木と女三の宮の密通、薫の誕生、はかなく息絶える紫の上。消え行くものと生れ出づるものが激しく交差する光源氏の最晩年。

2020/08/07 刊行

-

電子書籍

東京レトロ写真帖

秋山武雄 著/読売新聞都内版編集室 編

15歳でカメラを手にしてから約70年。浅草橋の洋食屋「一新亭」を営むかたわら、趣味で撮りためた風景写真は、東京の貴重な記録となった。下町の風物詩や、よく知られた街の昔の姿、今は見ることがなくなった懐かしい街の風景……。読売新聞都民版の人気連載「秋山武雄の懐かし写真館」から72編を選んだ、中公新書ラクレ『東京懐かし写真館』の続編。

2020/08/07 刊行

-

電子書籍

日本書紀(上)

井上光貞 監訳/川副武胤/佐伯有清 訳

わが国最初の正史。720年(養老4年)5月、舎人親王らが完成させた。神代から持統天皇の代までを漢文で編年体で記す。30巻。添えられた系図一巻は散逸。六国史の第一で、『日本紀』とも呼ばれ、『古事記』と併せて「記紀」という。しかし編集に使われた資料は『古事記』のように特定の帝紀や旧辞だけでなく、諸氏や地方の伝承、寺院の縁起、朝鮮や中国の歴史書なども参照している。文学性のある『古事記』に比べ、『書紀』は敬遠されがちだった。だが、「日本誕生」を知るには、『書紀』のほうがより重要だ。日本古代史の専門家による、わかりやすい現代語によって『書紀』はぐんと身近になった。上巻は、神代(巻第一)~武烈天皇(巻第十六)を収録。

2020/07/31 刊行