ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 1815~1830件表示

-

電子書籍

司馬遼太郎の時代

歴史と大衆教養主義

福間良明 著

『竜馬がゆく』『坂の上の雲』など、売上げが累計1億冊を超える大ベストセラー作家司馬遼太郎(1923~96)。日本史を主たるテーマに、人物を個性豊かに、現代への教訓を込めて記した作品は、多くの読者を獲得。「司馬史観」と呼ばれる歴史の見方は論争ともなった。本書は、司馬の生涯を辿り、作品を紹介しつつ、その歴史小説の本質、多くの人を魅了した理由を20世紀の時代とともに描く。国民作家の入門書でもある。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

バイオポリティクス

人体を管理するとはどういうことか

米本昌平 著

人の命はいつはじまるのか--この問いがアメリカで大統領選挙の争点となり、ヨーロッパで法制化が急がれる原因となっているのはなぜか。臓器移植や人体商品の売買が南北問題を激化させ、韓国で起きた科学史上稀に見るスキャンダルも、そうした動きの一例として位置づけられる。今や生命倫理は政治問題となったのだ。生命めぐる急速な技術革新と人類の共通感情との間にあるギャップを埋めるために必要な視座を提示する。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

天皇家の恋愛

明治天皇から眞子内親王まで

森暢平 著

明治天皇まで多妾が容認された天皇家は、一夫一婦制、子どもを家庭で養育する近代家族へと大きく変わった。これは、恋愛結婚で家庭をつくった戦後の明仁皇太子・美智子妃からとされる。だが、実はそれ以前、大正・昭和の皇后をはじめ多くの皇族たちが、近代家族をめざし、その時代なりの恋をしていた。本書は、明治以降、上皇夫妻や眞子内親王まで、皇室の150年に及ぶ歴史を、さまざまな恋愛を切り口に描き出す。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

女学校と女学生

教養・たしなみ・モダン文化

稲垣恭子 著

旧制高等女学校の生徒たちは、戦前期の女性教養層を代表する存在だった。同世代の女性の大多数とはいえない人数であったにもかかわらず、明治・大正・昭和史の一面を象徴するものだったことは疑いない。本書は、彼女たちの学校教育、家庭環境、対人関係の実態を検証する試みである。五〇年弱しか存在しなかったにもかかわらず、消滅後も、卒業生たちの思想と行動をコントロールし続けた特異な文化の再発見。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

小児がん

チーム医療とトータル・ケア

細谷亮太/真部淳 著

小児がんは医学の進歩によって七〇~八〇パーセントの症例で治癒が見込めるようになった。しかし、三歳以上の子どもの死亡原因のなかでは、事故に次ぐ第二位の座をいまだに占めている。小児がんは大人のがんとどこが違うのか。どういった種類があるのか。そして、小児がんになった子どもに対して、まわりの大人はどのようにサポートすべきだろうか。症例コラムを交え、緩和ケアや家族への対応についても考察する。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

信長の天下所司代

筆頭吏僚村井貞勝

谷口克広 著

元亀四年に足利義昭を追放した後、信長は「天下所司代」を置き、京都支配を行った。本能寺の変までの九年間、一貫してその任にあったのは村井貞勝である。彼は信長の絶大な信頼を得て、市政から朝廷・公家との折衝までを一手に担い、ルイス=フロイスからは「尊敬すべき異教徒」と呼ばれた。武功とは無縁の吏僚でありながら有能を認められて「天下」=京都を仕切り、織田政権の要となった村井貞勝の活躍に光を当てる。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

飛鳥の木簡―古代史の新たな解明

市大樹 著

かつて日本古代史は、『日本書紀』『古事記』や中国の史書に頼らざるを得なかった。だが一九九〇年代後半以降、三万点以上に及ぶ飛鳥時代の木簡の出土が相次ぎ、新たな解明が進み始める。本書は、大化改新、中国・朝鮮半島との関係、藤原京造営、そして律令制の成立時期など、日本最古の木簡から新たに浮かび上がった史実、「郡評論争」など文献史料をめぐる議論の決着など、木簡解読によって書き替えられた歴史を描く。第2回古代歴史文化賞大賞受賞作。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

言霊とは何か

古代日本人の信仰を読み解く

佐佐木隆 著

古代日本人は、ことばには不思議な霊威が宿ると信じ、それを「言霊」と呼んだ。この素朴な信仰の実像を求めて、『古事記』『日本書紀』『風土記』の神話や伝説、『万葉集』の歌など文献を丹念に渉猟。「言霊」が、どのような状況でいかなる威力を発揮するものだったのか、実例を挙げて具体的に検証していく。近世の国学者による理念的な言霊観が生み出した従来のイメージを覆し、古代日本人の信仰を描き出す。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

モンシロチョウ

キャベツ畑の動物行動学

小原嘉明 著

モンシロチョウはどうやって結婚相手を見つけるのか? アオムシ嫌いの青年が、なぜか研究を始めることになった。乏しい予算で実験機器を自作し失敗をくり返すなかで、チョウが競争相手に競り勝ち、子孫を残すしくみを次々と解明してゆく……。動物行動学に画期的な影響をもたらした著者が、チョウの生態をやさしく解説する。また思い通りに行かない実験や国際学会でのハプニングなど、研究者の素顔をユーモラスに語る。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

水と緑と土 改版

富山和子 著

かつて日本人は自然を愛し自然に対応して生きる民族だった。それがなぜ現在のように自然を破壊するようになったのか。伝統的な自然観との断絶の跡をふりかえり、自然と人間社会とのバランスを崩した土地利用が何をもたらしたかを、水害、水不足、熱公害、大面積皆伐などの具体的事例から追究する。土壌の生産力こそ真の資源であり、それを失った文明は必ず滅亡するという警告は、日本人に深い反省を促さずにはおかない。

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

夢幻(上)

上田秀人 著

本能寺で織田信長が討たれた。わずかな供と堺にいた盟友の徳川家康は、明智光秀の追っ手から逃れるため切腹せんとするも、本多忠勝ら重臣に止められる。ここで死ねば、三河と駿河・遠江の家臣がそれぞれ幼少の息子たちを担ぎ、家が「割れる」というのだ。家康は、今は亡き長男信康の不在を嘆くが……。英傑とその後継者の相克を描いた、骨太な戦国ドラマ第一部・徳川家康篇。【目次】第一部「夢の天下」 徳川家康 序 章 第一章 夢の始まり 第二章 苦難の舟出 第三章 動くべきとき 第四章 当主として 第五章 危難の日々 第六章 夢の果て 終 章

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

夢幻(下)

上田秀人 著

関東の覇者・北条氏が臣従すると、織田信長の「天下」は夢でなくなった。京へ、西へと信長が進もうとするとき、織田領の東側の盾となってきた徳川三河守家康の価値は、薄れつつある。思ったより役立たずであったしな、徳川は――すでに嫡男の信忠へ家督を譲り、織田による天下の継承へ着々と地歩を固める信長が独りごちた。本能寺の変に至るまでの織田・徳川両家の連携と因縁を綴った、骨太な戦国ドラマ第二部・織田信長篇。【目次】第二部「幻の天下」 織田信長 序 章 第一章 夢の始まり 第二章 混迷する西 第三章 ひとときの休息 第四章 継承の始まり 第五章 坂の途中 第六章 見えた頂 終 章 解 説 細谷正充

2023/08/31 刊行

-

電子書籍

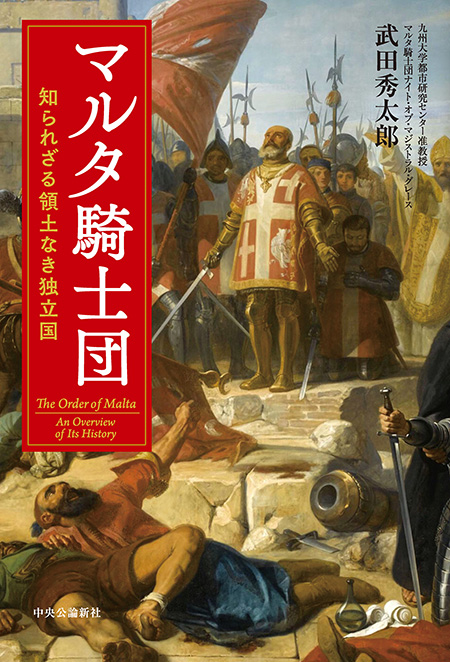

マルタ騎士団

知られざる領土なき独立国

武田秀太郎 著

聖ヨハネ騎士団(通称・マルタ騎士団)は、創設から約千年を経た今なお国際社会から独立国としてパスポートの発行を許され、1万人を超える騎士を擁する現存世界最古の騎士団である。テンプル騎士団、ドイツ騎士団と並ぶ中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つが、なぜ21世紀の現代まで存続し、国連に席を与えられ、100カ国以上と国交を結んでいるのだろうか? 謎に包まれた知られざる騎士の国、その栄光と流転の歴史を、日本国籍として約1世紀ぶりに騎士に叙任された筆者が紐解く。緒言 救貧と信仰の守護者歴史序章 十字軍(ヨーロッパ、1095-1099) 叙説Ⅰ 騎士と騎士道、そして騎士団歴史第一章 誕生(聖都エルサレム、1099-1149)歴史第二章 防衛(シリア・パレスチナ地方、1150-1291)歴史第三章 海へ(キプロス島、1291-1307)歴史第四章 覇者(ロードス島、1307-1452)歴史第五章 勝利(ロードス島、1453-1520) 叙説Ⅱ マルタ騎士の戒律、そして一生歴史第六章 死闘(ロードス島、1520-1522)歴史第七章 家(マルタ島、1523-1564)歴史第八章 大包囲(マルタ島、1564-1565)歴史第九章 守護者(マルタ島、1565-1675) 叙説Ⅲ マルタ騎士団総長列伝歴史第十章 衰退(マルタ島 1675-1798)歴史第十一章 漂流(ヨーロッパ、1798-1834)歴史第十二章 再起(ローマ、1834-2012)歴史終章 現代(全世界、2013-) 叙説Ⅳ 「領土なき国家」としてのマルタ騎士団後記 騎士から見たマルタ騎士団

2023/08/31 刊行

-

中公文庫

赤ちゃんポストの真実

森本修代 著

開設から16年――赤ちゃんポストが日本社会に問いかけた「命」を巡るノンフィクション。内密出産の現状や第2のポスト開設者への取材など大幅加筆。

2023/08/22 刊行

-

中公文庫

まだ出会っていないだけ

志駕晃 著

三ヵ月で結婚できると評判の結婚相談所を訪ねる何人もの男女。相談所の社長と女性スタッフの二人は、彼らの「出会い」を手助けできるか!?〈解説〉古川諭香

2023/08/22 刊行