- 2025 09/20

- まえがき公開

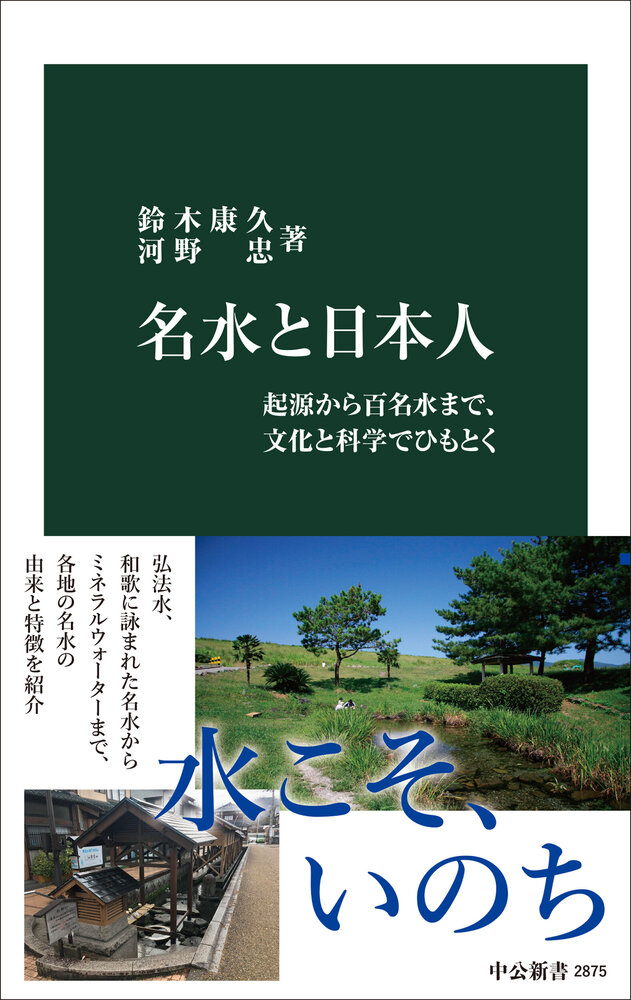

日本人と縁が深い水。「湯水のように」と言われるほど豊かな水は、炊事や洗濯など日常生活や酒造、灌漑などに利用されてきた。本書は、名水というキーワードから日本人と水の関わりを案内。弘法大師伝説が全国に広がった理由や、歌枕になった名水、茶の湯・酒造と名水などを時代ごとに解説し、さらに美人水や害虫駆除の泉のようなユニークな水質、「まいまいず」など巧みな水利用も紹介。名水の歴史と科学、文化が一目瞭然。

『名水と日本人 起源から百名水まで、文化と科学でひもとく』の「はじめに」を公開します。

□ ■ □ ■ □ ■ □

はじめに

本書のタイトルである「名水と日本人」。水に対するイメージは、読者それぞれの経験によって異なることであろう。筆者を例にとると、講演で会場から「一番美味しい水は、どこですか」と聞かれることが多い。この問いに対して、「味の好みはそれぞれで異なり、一概に言えないのですが、最も印象に残っている水があります。不思議な世界感を受けたのは、京都・鴨川の源流に位置する志明院の香水です」と話をしている。

もう20年以上も前になるが、渓流を眺めながら谷合いの山道を車で走り、志明院の御住職である田中真澄氏(故人)を訪ねた。庫裡のお座敷から庭の池を眺めながら、御住職から自然観や生き方をお聞きした後、「本堂を上に登ったところに岩窟があります。その奥に溜まっている水を飲んでみなさい」とおっしゃっていただいた。

庫裡を出て室町時代の楼門から境内の中へと入る。石段と山道を登り岩窟の前に立つと、長い時の向こうに来たような静けさに包まれる。灯りもなく薄暗い岩窟を進むと不動明王様がおられ、その前にある岩の窪みには水が溜まっている。岩窟を滴り落ちる一滴、一滴の水である。御住職のお言葉に甘え、置いてあった柄杓で飲ませていただいた。口の中で広がる、不思議な感覚。これまでに飲んだことがない。甘く深い。とても言葉では表現できない水で、源流の一滴を頂いたと感慨深い瞬間でもあった。

自宅に戻り、志明院の水について文献を調べると、江戸時代の地誌である『京羽二重』(巻一)(1685年)に「岩屋山不動尊本堂の後岩窟より湧出する所の清水也諸病に霊験あり」とある。詳しくは『名所都鳥』(巻四)(1690年)の水の部に「岩屋山香水 山の郡にくはし」とあり、山の部の「岩屋山」を見ると「岩屋山 不動の堂あり。後の澗より。水湧これを不動の香水といふ。此水をとつて。病にいたむもの其所に塗るにたちまち平癒す。諸人此水を竹の筒に入れて帰る」とあり、庶民が薬として用いていたことがわかる。

他に『雍州府志』『菟芸泥赴』『山州名跡志』にも記述が見られる。京都の名水に関する必読書である井上頼寿の『京都民俗志』(1933年)によると、「維新前まで、年に三度、竹筒に香水を入れて御所へ献じ、各公卿へも配ったそうである」とある。天下の名水を、その由来も知らずに頂いたことに恥ずかしさを覚える。その一方で、やはり眼は確かだと変な自信も芽生えてくる。

岩窟にも由来があり、歌舞伎十八番「鳴神」の話が知られている。鳴神上人が宮廷への怨みから竜神を護摩岩窟にとじ込め、都に一滴の雨も降らさないようにした。困り果てた天皇は洛中一番の美姫をつかわし、上人の心を迷わすことで戒を破らせ、竜神を空へ解き放ったという物語が演じられている。『京童』(巻五)(1658年)には「香水やひらくと岩のはなの露」とあり、この短い句ですべてを表現していることに感服する。

弘法大師が再興したと伝わる志明院は、前述の伝承よりも、『街道をゆく』などの名著を記した司馬遼太郎が好んだとして知られる古刹。宮崎駿監督の作品である『もののけ姫』のヒントになったなどの話もよく知られている。数年ぶりにTV番組のロケで志明院を訪れ、真澄氏の息子さんで、現在の御住職の田中量真氏にお聞きすると、「岩窟の中は結界が結ばれていて、奥までは入れない」とのこと、大切にされている空間である。

当時、不勉強のなかで頂いた水は、300年以上も前から「香水」と呼ばれていた名水であった。この教訓を生かすべく、この20年ほどの間に京都府内の名水はもとより、全国各地の名水や河川を調査してきた。真名井や弘法水などの伝承や使用について調査するなかで、どの場所においても暮らしのなかで必要とされる水には名が付けられ、大切にされていることを実感できた。これらの湧水や井戸などは、環境省(旧環境庁)が昭和の「名水百選」や「平成の名水百選」として選定するなど、多くの人々に親しまれている。さらに、令和の名水百選を選定することも検討されているとのこと。このような、水を大切にする取り組みは、水文化を育てるために欠かすことはできない。

多くの人々が集う場でもある名水。その魅力を問い直すことは水と日本人の関係を知ることにつながる。暮らしが求め、時代に応じて名を付けられた水。水に名を付ける意味や意義を、社会科学と自然科学の両面から考察することで、「名水と日本人」の関係を明らかにするのが本書の意図である。身近な名水を思い浮かべながら、楽しんでいただければ幸いである。

はじめに、著者略歴は『名水と日本人 起源から百名水まで、文化と科学でひもとく』初版刊行時のものです)