- 2025 05/11

- 著者に聞く

経済産業省が2018年に「「デザイン経営」宣言」を出すなど、近年、日本でもデザイン経営についての注目が集まっています。「デザイン経営」についてのはじめての新書『デザイン経営 各国に学ぶ企業価値を高める戦略』を刊行した小山太郎さんにお話を伺いました。

――そもそも「デザイン経営」とはなんですか。字面だけから想像すると、「デザインを経営に活かす」とも「経営をデザインする」とも読めます。 また、「デザイン」とはなにをデザインすることなのでしょうか。会社の商品をデザインすることなのか、コーポレートアイデンティティ(CI)のような会社のイメージなのか、それとも意思決定過程や製造工程などの業務のプロセスをデザインすることなのか等、いろいろな解釈ができそうです。

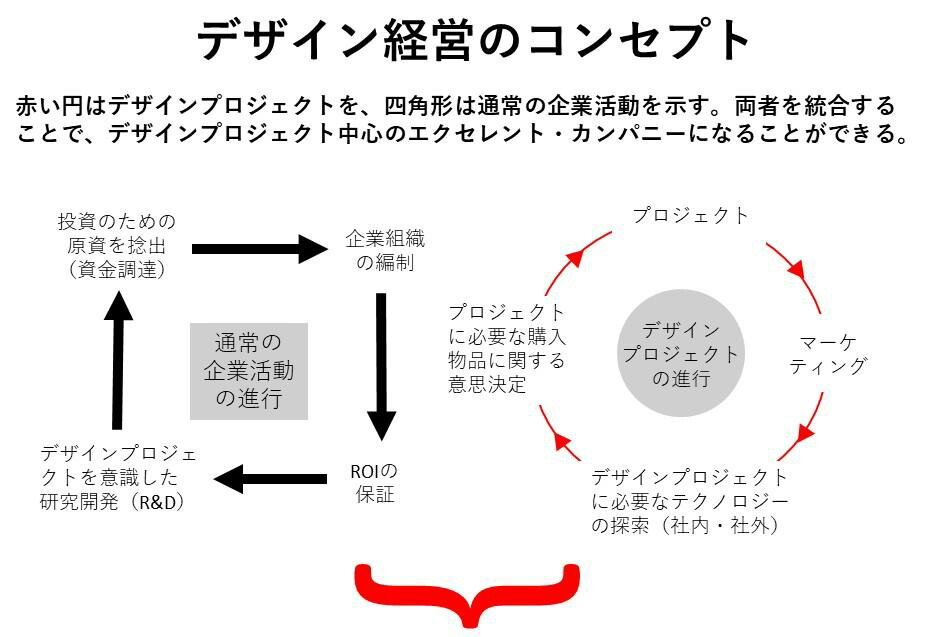

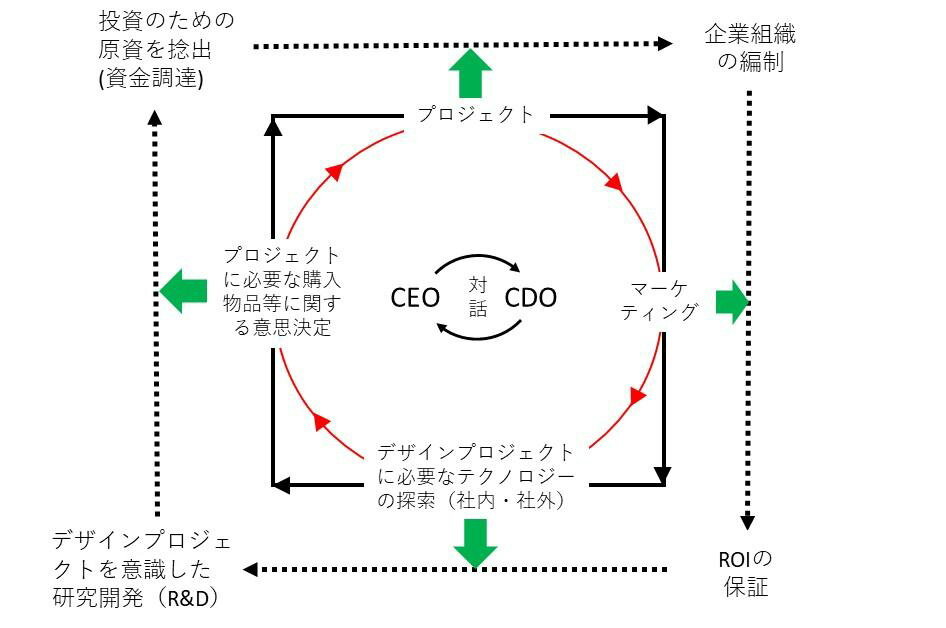

小山:デザイン経営とは、「デザインプロジェクト中心の企業経営」のことで、営業やマーケティング・財務・研究開発・製造部門は、企業の中核的活動としてのデザインプロジェクトを支えるようになります(以下の図)。

イタリアで生まれたこの経営モデルでは、最高デザイン責任者(CDO)と最高経営責任者(CEO)との対話によって、常に同時に走っている様々なデザインプロジェクトの方針が決定されます。スティーヴ・ジョブズが率いたアップルも、本田宗一郎が率いた本田技研もデザインプロジェクト中心の企業文化を持っています。

なお、デザインという言葉は、文脈に応じて3つの意味(問題解決、かたちの美、工学的設計)で用いられてきたため、本書でもそれを踏襲しています。

――いまなぜ、日本企業にとってデザイン経営が大事なのでしょうか。

小山:コストカットしつつ、スケールメリットを追求する量産経営が限界に来ているからです。

デザイン経営こそが、失われた30年に対する処方箋です。世界のブロック経済化による製造業回帰が始まった現在、デザインを付加価値の唯一の源泉として捉え、デザインの優れた製品を東アジア交易圏に輸出するのが日本の生きる道です。「日はまた昇る」のです。

――「デザイン経営」をお知りになったきっかけ、あるいはそれを研究課題にしようと思われたきっかけはなんですか。

小山:最初は、世界の中で美しいモノを創るのが最も得意なイタリア人が考えるデザイン理論を研究していました。そうするうちに、会社のためにデザイナーが存在するのではなく、デザイナーのために会社が奉仕するような経営手法があることに気が付いたのです。

――本書では、イタリアについての言及があちこちに見られます。イタリアのどんなところが先生を魅了するのでしょうか。

小山:デザイン大国であると同時に、QOLが最も高い国(生活大国)だからです。高いQOLを享受しつつ、自分らしさ(個性)を発揮すれば人は幸せになることができ、企業もそのためにデザインプロジェクトを走らせているところが特徴的です。

イタリアのデザイン経営者は、「うっとりするような良い眺めを享受する暮らし」がQOLを飛躍的に上昇させるので、そういった良い眺めの構成要素となる製品をデザインしてきました。要するに企業経営の目的が、視覚公害を撲滅して美しい暮らしの空間を実現することだったわけで、そうであるからこそ彼らは人々から大変尊敬されています。

その意味でイタリアのデザイン経営者は、たとえばイギリスの経営者とは全く異なります。イギリスの経営者は、アーツ・アンド・クラフツ運動を提唱したウィリアム・モリスや生活の美を唱えたジョン・ラスキンを完全に無視しました。

日本の企業が中国や韓国と伍していくには、機能や性能に加えてデザインが必要です。その際に日本の経営者が倣うべきなのも、イタリアのデザイン経営者です。

日本でも外資系の企業のオフィスのインテリアは凝っていると言われたりしますが、日本の経営者も、そういった眺めの良いオフィスにマッチしたようなスーツを纏いつつ(服とインテリアには対応関係があります)、美観を備えた暮らしの空間を実現することで、人々から尊敬されるようになるでしょう。

経営者に善を説いても聞き入れてもらえませんが、「御社ならもうちょっとかっこよいモノをデザインできるはずですよ」という感じで、善ではなく美を勧めると、聞く耳を持ってもらえるかもしれません。経営者は、かっこよいモノを創って美しい暮らしを人々に提供することで、自分の人生を生きたという足跡を残せますし、自尊心も満たされます。

――本書執筆で苦労したところ、あるいは工夫したところはどんなところですか。

小山:苦労したところは、企業のデザイン戦略に関する文献が思った以上に少なく、文献収集が大変だった点です。デザイン戦略は企業秘密に属するので、当然と言えば当然なのですが。

工夫したところは、デザイン経営と謳いながらブランディングやイノベーション、マーケティング、ラグジュアリーの話になってしまっては趣旨に反するので、デザインを軸として記述を一貫させた点です。そうすることで、ハーバード・ビジネス・スクール(HBR)などが出版している「企業の事例研究(ケーススタディ)」をデザインの観点から読み解き、評価する仕方もお手本として示しました。

――どんな人に本書を読んでほしいですか。

小山:次の4つのタイプに属する人々に読んでもらいたいと思っています。

まず、デザイン経営を導入する企業の研修担当者、次にデザイン経営の導入を支援する行政機関(自治体)の担当者、それからデザインプロジェクトを率いるデザイナー、さらに企業研究のレポートを作成する大学生・高校生などです。

本書では、様々なタイプのデザインプロジェクトを取り上げましたので、それらを参考にして、デザイン経営を導入する企業は自社に合致したプロジェクトを走らせていただきたいと思います。そのためには、社内外からプロジェクトメンバーを募って、最終製品のクオリティが高くなるようなチーム編成が求められます。

デザイナーの場合は、本書の事例を引き合いに出してデザイン部門に強い権限を持たせるよう、最高経営責任者を粘り強く説得していただきたいところです。

他方、学生の場合は、デザインの観点から企業のケーススタディを書くことに挑戦してもらいたいです。

――これからの研究の方向性、ご関心についてお教えください。

小山:これまでイタリアの高級車、自転車、家具、照明器具、キッチン、ヨット、靴といった分野別にそのデザインプロセスや経営手法について研究してきました。あと残っているのは、眼鏡や家電、そして車について言えばアルファロメオのデザインの分析です。

また、こういったかっこよいモノを含む空間全体が、あたかも「夢のようなうっとりとする劇場空間」であるかのようにデザインするにはどうすればよいのかということも考えています。

世界を劇場(舞台)として捉えるということは、街路やレストラン、そして駅や空港を、劇場(舞台)のインテリアが外部に延長して広がったものとみなすということです。

そういった劇的な空間の中にいる個々人は、市民でも消費者でもなく、俳優・女優として自分の人生をドラマチックに上演するようになり、結果として活気ある社会になるでしょう。

そのほか、研究成果の社会実装という点では、企業のデザイン戦略立案を支援するAIを開発中で、パートナー企業を募集しています。

具体的には、イタリアのデザイン経営データをChatGPT API経由で読み込ませたりしています。

――最後になりますが、次回作にはどういったことを考えていますか?

小山:“挑戦するデザイン経営者”という本を刊行したいと考えています。一部は、noteに記述していますが、チネッリという自転車会社を率いたA. コロンボやルックスオティカという眼鏡会社を興したデル・ヴェッキオなどの経営手法も含める予定です。

1 デ・パドヴァとモローソ社

noteには小山さんの「デザイン経営者列伝」が掲載されています。あわせてどうぞ。

2 ガヴィーナ社

3 ポルトロノーヴァとドリアデ社

4 カルテル社

5 カッシーナとB&Bイタリア社

6 アリアスとマジス社

7 ザノッタとカッペリーニ社

8 モルテーニとフルー社

9 ポルトローナ・フラウ社

10 ユニフォー、テクノ、アノニマ・カスッテッリィ社

11 ボッフィとエラム社

12 アベット・ラミナーティ社

13 アレッシィ社

14 フォンターナ・アルテ、アルテミデ、カスタルディ社

15 フロス、ルーチェプラン、ネモ、チーニ&ニルス社