- 2024 10/25

- まえがき公開

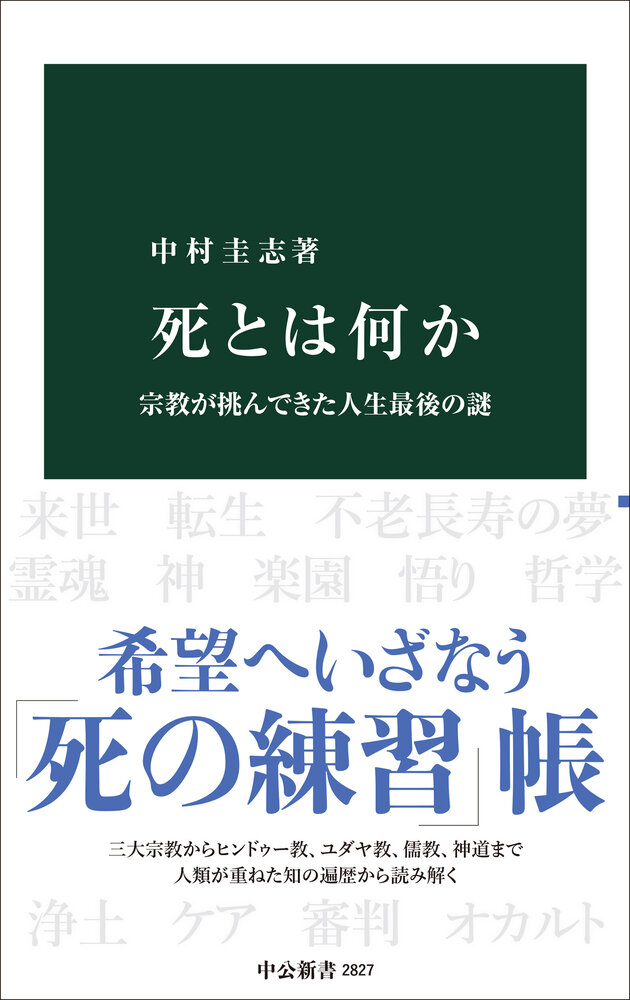

死んだらどうなるのか。天国はあるのか。まだまだ生きたい。来世で逢おう――。尽きせぬ謎だからこそ、古来、人間は死や転生、不老長寿を語り継いできた。本書は、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。ギリシアや日本の神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、ヒンドゥー教、仏教、さらに儒教、神道まで。浮世の煩悩をはらい、希望へいざなう「死の練習」帳。 『死とは何か 宗教が挑んできた人生最後の謎』の 「まえがき」を公開します。

本書は「死」をめぐる諸宗教の神話や教えや思想を、歴史的に通覧するものである。

宗教は人生最後の謎「死」に挑んできた。宗教にとって「死」が本質的なテーマである黎明期とは言うまでもない。人類史の黎明期から宗教らしきものがあったのではないかと考古学者らが考えているのは、紀元前何万年にさかのぼる埋葬の痕跡が残っているからだ。

伝統的な宗教と死とのかかわりは、おおむね次のような形に整理できる。

第一に、宗教のほとんどは、死後も霊魂が何らかの形で生存していると説いていた。

その霊魂は暗い冥界で永遠に暮らすのかもしれないし、先祖の国に行って個性を消失するのかもしれない。あるいは、天国や地獄に行くのかもしれないし、この世に舞い戻ってくるのかもしれない。

第二に、第一の側面とは部分的に矛盾する見方だが 、宗教は死の滅びとしての側面を強調してきた。

いかに栄華の暮らしを誇っても、あらゆる人間は死ぬ。永遠に生きる神に対して、「死すべきもの」というのが人間の本質だ、との教えもある。ここで「滅ぶ」にもいろいろあって、文字通り消失してしまうのかもしれないし、家族や友人、財産や業績、諸々の世俗的欲望から切り離されるという「別れ」や「断念」を意味しているのかもしれない。

第三に、宗教は死をこの世での生き様の総決算と捉えてきた。

宗教はふつう清く正しい生涯を送るよう説いているので、したがって、死とは日頃の修練ふかんの成果が試される場だということになる。人生を総合的に俯瞰して、善人であれば幸福な報いを受ける(天国に行く、好ましい生に転生する)、悪人なら苦しみを科せられる(地獄に行く、悪しき生に転生する)。報いなど気にしない境地に達することを修行の目標とすることもある。

審判のスタイルもいろいろあり、神が裁くこともあるし、来世の運命が自動的に定まることもある。死後すぐに裁かれる場合も、世界が終末を迎えてから裁かれる場合もある。

第四に、宗教の儀礼や呪術は、しばしば死や死後の運命を操作しようとしてきた。

死者を供養する、死者の霊を呼んで対話するなどのパターンがある。自らの死後をよくするための「往生の技法」も、霊薬を用いるなどして死を永遠に回避しようという思考も、洋の東西を問わず見出される。

実に多様だ。死と死後に関するいずれのビジョンも、人間が試行錯誤の末に創り上げていったものだ。素朴なところから始まった神話的ビジョンは、歴史とともにバリエーションを増やし、矛盾だらけのままブレンドされたり淘汰されたりし、死の思想を複雑なものにしていった。高度な倫理思想もあるし、比喩に満ちた民話調の訓話もあるし、完全なオカルトもある。人類のそんな営みを見守る神仏と呼ばれる超越者が本当にいるのかどうかは、また別の話だ。

本書を構想した当初は、たとえば不老不死の信仰、来世の応報の信仰、死後の解脱の信仰、生前における心理的な死の超越といったように、論理的カテゴリーごとに記述を進めていこうかと考えた。しかし、これはうまくいかなかった。

宗教は論理に沿って整合的に発展したものではなく、地域ごと、文化ごとに、さまざまな異論の枝葉を出して偶発的に繁茂してきたものだ。だから、同じ一つの伝統の中に多様な論理が重なっている。つまり、どんな論理も、たいていの伝統のたいていの局面の中に顕在的・潜在的に含まれている。結局、系譜ごとの発展史を追っていくのが一番すなおな記述であるようだ。

というわけで、本章の構成は次のようになっている。

序章では、宗教の死の神話や教えをもたらす条件を洗い出す。物理的な死、生理的・心理的な反応、文学的な彫琢、正義や倫理の投影といった要素である。

PARTⅠの各章では、古典的大宗教以前の来世観のサンプルとして、日本神話、古代ギリシア・ローマの神話と哲学、旧約聖書を、序章の論点を意識しつつ紹介する。

PARTⅡでは、キリスト教やイスラム教など、古典的な一神教の来世観を眺める。これには、死後の審判、終末後の審判、天国、地獄、煉獄といった要素が含まれる。

PARTⅢでは、ヒンドゥー教や仏教などの輪廻観を眺める。善き生、悪しき生への生まれ変わりや、修行を通じての輪廻からの解脱、さまざまな浄土での救いが含まれる。

そしてPARTⅣでは、これらに属さないパターンを見ていく。日本を含む東アジアには儒教や道教や神道などの来世観があるし、近代以降の先進国には、伝統宗教を離れた、あるいは宗教抜きの各種のスピリチュアリティや死生観が展開している。

伝統宗教が相対化され、科学的思考が定着した現在、人類は「死とは物理的な消失である」というリアルな現実に向き合うようになった。そんな今、我々には結局、何が言えるのか? これについて終章で総合的に考察しようと思う。序章や本論で得られた知見が我々に一つの展望をもたらしてくれることを期待したい。

(まえがき、著者略歴は『死とは何か』初版刊行時のものです)