- 2024 10/03

- まえがき公開

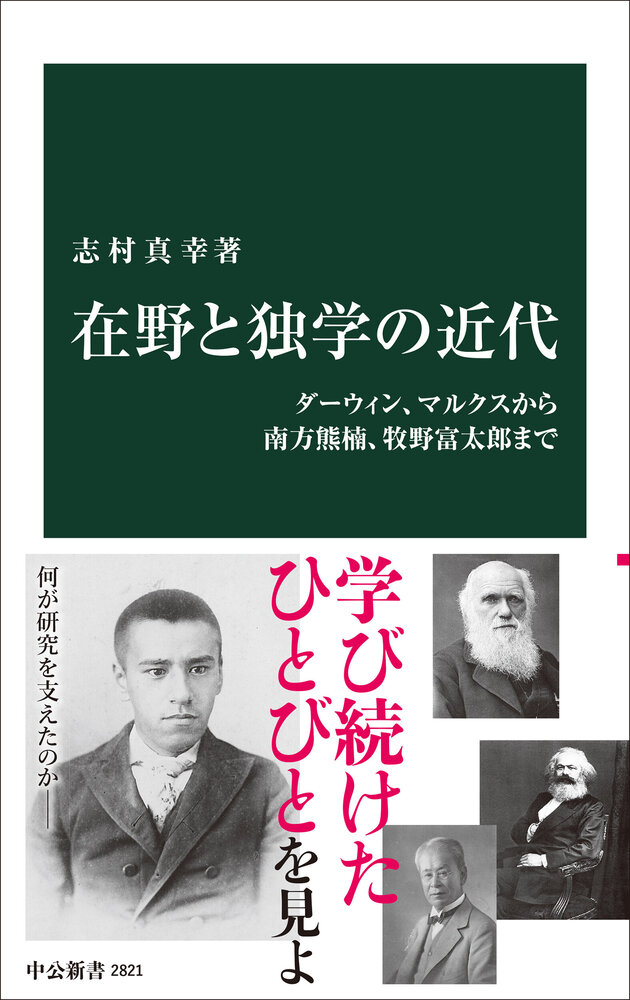

近代に入り、大学をはじめ研究機関が整備される中、在野で独学に打ちこむ道を歩んだひとびともいた――。本書は、柳田国男に「日本人の可能性の極限」と評された南方熊楠を軸に、ダーウィン、マルクスから福来友吉、牧野富太郎、三田村鳶魚ら、英日の独学者たちの姿を活写する。さらに郵便、辞書、雑誌、図書館といった「知」のインフラやシステムにも着目。彼らの営為と、変化する環境を通し、学問の意味や可能性を探る。 『在野と独学の近代 ダーウィン、マルクスから南方熊楠、牧野富太郎まで』(志村真幸著)の「はじめに」を公開します。

現在では、科学や学問というものは大学などの研究者が担うのが当然だと思われている。しかし、かつては独学のアマチュアたちこそが学問の中心だった時代があった。自分の関心のあるテーマを自由に追い求め、大学という枠組みに縛られず、野に在りつつ大きな成果を上げる。どうしたら、そんな夢のようなことができたのだろうか。

明治から昭和初期にかけて活躍した生物学者、民俗学者の南方熊楠(1867〜1941年)は、独学、在野の研究者として名高い。生物学や民俗学を大学で教わったのではなく、独力で学んだ。一度も大学で教えたことはなかったし、博物館や研究所の正規職員として働いた経験も皆無だ。19世紀末にイギリスに八年も留学したが、オクスフォードやケンブリッジには足も踏み入れなかった。それでは、熊楠はどのようにして学問を身に付け、研究にとりくんだのか。学者や研究者とは、何をもって研究する「資格」があると認められるのか。

現代の日本では、大学や研究機関に所属するひとたちだけが、「本当の」研究者とみなされる傾向が強い。すなわち、給料をもらって研究に勤しんでいる「プロ」である。それに対して、教授などの身分をもたず、余暇に、あるいは趣味として勉強しているひとたちは、アマチュア、在野、民間学者などと呼ばれて明確に区別される。一方で、そうした区別に不満をもつ向きも少なからずあり、近年では独立系研究者という言葉まで生まれている。不満の原因のひとつは、大学の研究者のほうが偉くて信頼でき、在野のひとたちは劣っていて怪しいというイメージがあることだ。学問にも「お墨付き」が必要なのである。さらに複雑なことに、民間学が称揚され、自由で枠に縛られない理想の学問と評価されることもある。熊楠はまさにその代表例だろう。

歴史的な研究によれば、19世紀までは学問が完全には制度化されておらず、アマチュアの活躍の余地があった。そして19世紀後半から20世紀初頭にかけて専業=プロの研究者が大量出現し、アマチュアも排除されていったとされる。しかし、そうした一方向的な発展史観は、いささか単純にすぎるように思える。

本書では、誰が学問を担い、とりくんできたかという問題を見ていくにあたって、イギリスと日本を比較することにしたい。その手がかりとして注目されるのが熊楠なのである。熊楠はイギリスで大学に在籍するかわりに、アマチュアたちの学問世界に入りこんで活動した。図書館、博物館、植物園、学術雑誌上での交流などが、熊楠の勉強法だった。19世紀のイギリスではかならずしも大学の教員たち、すなわちプロの研究者の社会的地位が高くなく、アマチュアがおおいに活躍していた。そうしたなかで熊楠は東洋の専門家としての地位を築き、自信を付けて帰国した。ところが、日本で熊楠は高い壁に直面することとなった。大学の教授たちが、あまりに偉いのである。

明治の日本では、社会のさまざまな場面で「官」と「民」が分けられた。学問の世界も例外でなく、東京大学をはじめとした国の教育機関に所属しているか、そうでないかで大きな差があった。東大は政府と密接に結びつき、そのブレーンとしての役割をもち、官僚養成機関でもあったため、きわめて高い社会的位置づけが与えられていた。

わたしたちは「官」と「民」という対立構造を、自明のものとして受け入れてしまいがちだ。しかし、これに対応するような構造は、実はイギリスの学術界には存在しなかった。オクスフォード大学やケンブリッジ大学は国がつくったものでなく、政府の政策や経済を支えるお抱え機関でもない。そこでおこなわれる学問も、当然ながら官学とは異なるのである。

では、イギリスには学者のあいだの対立構造はないのか。たしかに、プロとアマの差はある。しかし、ここにも日本とイギリスで大きな違いがあった。日本の官学が国の後ろ盾をもった機関/研究者であるのに対して、19世紀イギリスの大学は国と結びつかないプロの研究者たちが集まる場であった。日本とイギリスで超えがたいギャップがあることは容易に想像できるだろう。

このようなイギリスと日本の学術世界の差を、本書では熊楠という存在を通して解き明かしていきたい。日本からイギリスに渡った留学生は無数にいるが、多くは大学に在籍したため、熊楠のようにアマチュアの学問世界を目にしてきたケースは少ない。しかも、熊楠はそれをきちんと身に付けて帰国し、その結果として柳田国男と協力して日本の民俗学をスタートさせることができた。牧野富太郎や三田村鳶魚らとも学問的な交流を重ねた。大学時代の同級生だった夏目漱石とは、イギリスでも似たような環境で学問にとりくんだが、決定的に違った部分があった。熊楠を見ることで、近代日本の学問に新たな光があてられるのである。

そのうえで本書では、知的な活動に関わるひとたちを集団として捉えていきたい。科学や学問は突出した才能をもつ個人によってのみ担われ、進められるのではない。多数の同じような関心をもつ研究者が共存することで、初めて成立する。「熊楠的」な存在は無数にいたはずなのである。

すなわち、大学などの「プロ」の研究者と、在野の「アマチュア」の学者たちについて、両者をひとつながりのものとして描きだしたい。対立しつつも協力する場面があったなどという、中途半端な図ではない。アマチュアもプロに負けないほどすごかったなどという、使い古された定型の切り口でもない。両者の融合した科学/学問の世界と、その無限の豊かさと可能性を示すことが本書の目的なのである。

(まえがき、著者略歴は『在野と独学の近代』初版刊行時のものです)