- 2024 09/30

- 著者に聞く

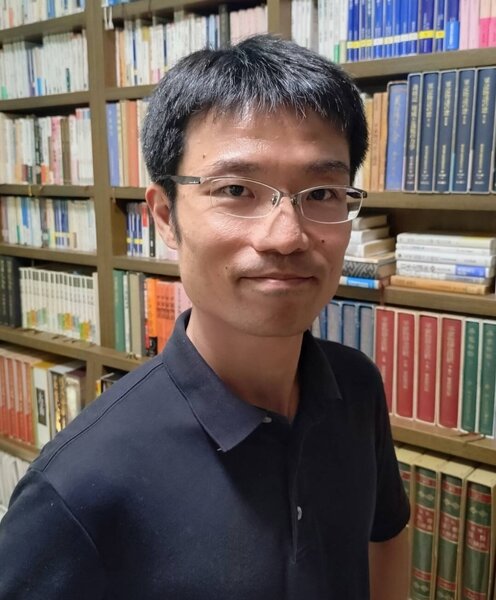

鎌倉幕府の歩みが綴られた文献、『吾妻鏡』。幕府の公式記録という認識が根強かったが、史実の錯誤や改変も少なくないという。近年の研究も踏まえて検証すると、いったい何が見えてくるのか。『吾妻鏡―鎌倉幕府「正史」の虚実』を著した藪本勝治さんに話を聞いた。

――まずうかがうのですが、藪本さんのご専門は?

藪本:日本中世文学です。特に『平家物語』や『義経記』など、合戦を描く歴史叙述について研究してきました。博士論文を書いてからも、中高一貫校で国語を教えながら研究を続けています。

――『平家物語』や『義経記』ですか。では『吾妻鏡』に関心を持ったきっかけは?

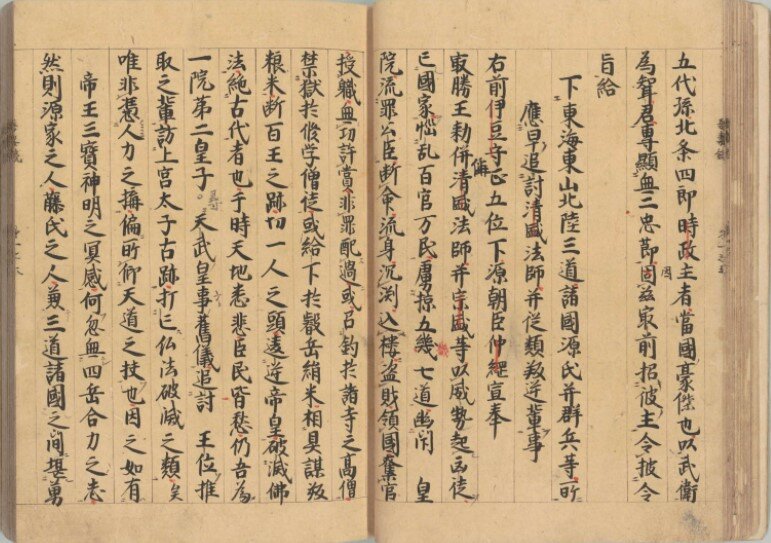

『吾妻鏡』北条本の冒頭部。国立公文書館デジタルアーカイブより。

『吾妻鏡』北条本の冒頭部。国立公文書館デジタルアーカイブより。藪本:卒業論文で『平家物語』に取り組んでいるとき、『吾妻鏡』に記された源平合戦の記事と比較する機会がありました。鎌倉幕府の歴史を記録した史料、という前提で読んだのですが、その記述が『平家物語』によく似ていて驚いたのです。同じ事実を記すにしてもいろいろな語り方があるはずなのに、視点の置き方や叙述の順序が一致しているし、事実性の疑わしいドラマティックな記述まで共有している。これはいずれ文学研究の立場からしっかり読み直す必要がある、と思ったのがきっかけです。

――一般に『吾妻鏡』は史料だというイメージがあると思います。鎌倉時代を舞台にした小説やドラマの多くは『吾妻鏡』に基づいている、と考えてよいでしょうか。

藪本:そう考えてよいと思います。たとえば北条義時を主人公とした大河ドラマ『鎌倉殿の13人』も、脚本の三谷幸喜さんが『吾妻鏡』について「これが原作のつもりで書いた」とおっしゃっています。なにしろ鎌倉時代の東国を語るまとまった史料が他にないので、必然的なことでしょう。また、徳川家康が愛読し、正しき歴史の書として出版したために、長く信頼されてきたという経緯もあります。

――ところで『吾妻鏡』の成り立ちについて教えてください。

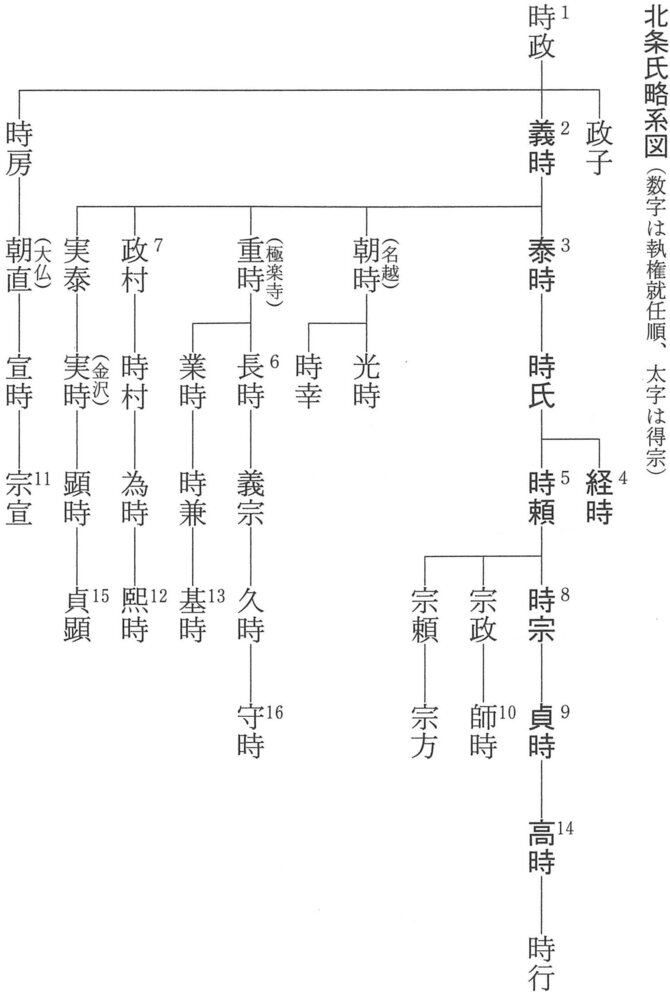

藪本:鎌倉時代末期の西暦1300年頃、モンゴル襲来や天変地異などで混乱が続き、幕府の支配が揺らいだ際に、幕府の絶対性を歴史的に裏付けるために編纂されました。主導したのは九代執権北条貞時と考えられます。源頼朝が反平家の兵を挙げた1180年から、六代将軍宗尊親王が京都に送還される1266年までの六つの将軍記を、漢文の編年体(出来事を年月日順に書く形式)で記しています。編纂の材料としては、幕府に保管されていた記録や文書、貴族の日記や御家人の家伝、また『平家物語』などの物語が用いられています。

――ずばりうかがいます。今回のご著書の「新しさ」とは?

藪本:漢文編年体の年代記という体裁は、『日本書紀』など朝廷の「正史」に準じています。しかし、実は貞時に至る執権北条氏(得宗家)の政権の正当性を主張するために、意図的な虚構を交えつつ独自のストーリーを語っている、というのが本書で提示した新たな視角です。『吾妻鏡』全体を一つの物語として読み解き、豊かな文学性を備えた魅力的な歴史叙述として再評価することを企図しました。

――「虚構」とはショッキングですが、豊かな文学性が見出せるとうかがってホッとしました。今回、主なトピックとして合戦や争乱を取り上げましたね。

坂東武士団の分布と挙兵後の源頼朝の進路。野口実『武家の棟梁源氏はなぜ滅んだのか』(新人物往来社)を参考に作成。略記した月日は治承4年の日付。○は国府。

坂東武士団の分布と挙兵後の源頼朝の進路。野口実『武家の棟梁源氏はなぜ滅んだのか』(新人物往来社)を参考に作成。略記した月日は治承4年の日付。○は国府。藪本:『吾妻鏡』の特徴は、鎌倉幕府の歴史の転換点となった武力衝突を、軍記物語の表現手法を用いて生き生きと描くことにあります。合戦や争乱の意味付けにより、歴史の筋道を作り上げているのです。たとえば頼朝将軍記では、頼朝挙兵から関東平定、富士川・一の谷・屋島・壇の浦における源平合戦、そして平泉の奥州藤原氏を亡ぼした奥州合戦などの記述を読み解きました。二代将軍頼家以下の将軍記でも、梶原追討、比企氏の乱、和田合戦、実朝暗殺、承久の乱、宝治合戦などの記事を分析しました。

――「歴史は物語でできている」とお書きです。歴史と物語の関係とは、どのようなものだとお考えですか?

藪本:『吾妻鏡』の叙述は、敗者を悪役化し、神仏の加護を強調することで、合戦による幕府の版図拡大を正当化し、また頼朝から北条得宗家へと幕府統治者の地位が継承されたことを物語っています。勝者の立場から過去を語り直し、語り手における現在を肯定するべく歴史像を構築しているわけです。そもそも、歴史とは事実の羅列ではありません。事実に軽重をつけ、語ることと語らないことを取捨選択し、事実同士を因果関係でつなぎ、それぞれの出来事を意味付け、ストーリー化してゆくことで、はじめて筋の通った歴史になります。フランス語では歴史も物語も「イストワール(Histoire)」と言うように、過去を語る行為は、不可避的に物語の創作を含みこむのです。

――それでは最後に、読者へのメッセージがありましたら。

藪本:私は、文章を精読し、言葉に秘められた意味を読み解くことで、思ってもみなかった世界がぱっと開ける、それまでの「当たり前」が覆される、という体験が好きで研究を続けています。そのような読解の面白さを、読者の皆さんにもぜひ感じてもらえたらと思います。

――ありがとうございました。