- 2024 05/24

- 著者に聞く

最初の武家法として名高い御成敗式目。鎌倉幕府の基本法とも言われるが、それは本当か。どのように生まれ、何が定められ、なぜ広く知られるようになったのか――。『御成敗式目 鎌倉武士の法と生活』を著した佐藤雄基さんに話を聞いた。

――まずうかがうのですが、佐藤さんのご専門は?

佐藤:日本中世史です。中世といっても、平安時代の後半(11・12世紀)から戦国時代(16世紀)まで長いのですが、特に平安~鎌倉時代(11~14世紀)を専門としています。

この時代の法制史や古文書学を主な研究テーマにしています。法制史とは「法の歴史」、古文書学とは当時の朝廷・幕府の作成した命令書や判決、土地売買の契約書などの文書(もんじょ)を分析する学問です。

そう説明すると、支配者を中心に歴史を見ていると思われるかもしれません。しかし、王を王として認める者がいなければ王は王たりえません。権力を支える中間層、さらに権力の動きを受容しながら、それを「逆手」にとって利用する被支配層の動きが重要です。私の研究上の関心は、法や裁判制度が、どのように人びとに受容され、利用されていくのか、そのような受容者側の視点から国家や政治権力がどのようにして存在し、機能しているのかというメカニズムを考えるところにあります。

法や文書を通して「社会」や「国家」の成り立ち方そのものを探求すること、その成り立ち方が他の時代の社会とどのように異なるのかを考えることが、私の研究の大きな目的です。

私のもう一つの専門は、中世の歴史が後世どのように書かれてきたのかという「史学史」です。ちょっと抽象的な話になりますが、中世社会の構造を考えるときに重要になる「概念」(たとえば「封建制」や「主従関係」など)がどのように生まれてきたのかに関心をもっています。今の私たちは決してフリーハンドで中世を見ているわけではありません。中世の歴史をどのように捉えていくのか、意識するしないにかかわらず、先人たちの長い積み重ねを利用しながら、時としてそれに規定されながら、私たちは中世を見ているわけですから。

――では御成敗式目というテーマとの関わりは?

佐藤:「受容」の視点から法をみるという研究上の関心からいって、日本史上最も「有名」でありながら、その中身が知られていないというギャップをもつ御成敗式目は、ぜひ取り組んでみたいテーマでした。

さらにいえば、中世武家法の象徴とされる御成敗式目がどのように受容されてきたのかというのは史学史のテーマでもあります。御成敗式目の「秘密」を解き明かすためには、それを受け入れていく社会のありかたについて、1232年の制定時点とその後21世紀までの長いスパンで変容過程を見ていく必要があるからです。中世法制史と史学史という私の研究の二大柱が交差する位置に、御成敗式目というテーマがちょうど当てはまったのです。

――おっしゃる通り式目は大変有名ですが、何が定められているのかはよくわかりません。かいつまんで教えていただけますか。

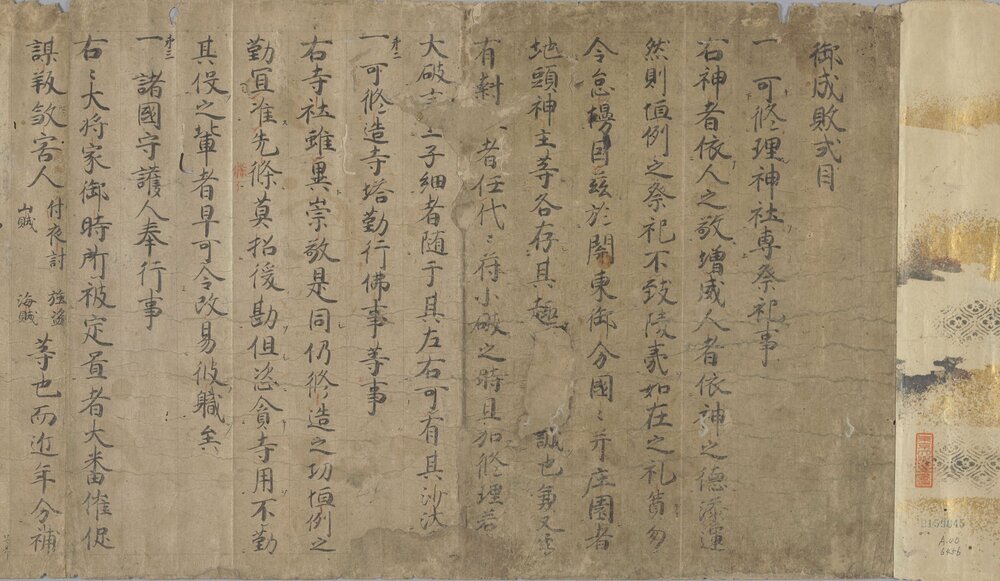

平林本「御成敗式目」巻頭部分(東京大学総合図書館所蔵を改変)

平林本「御成敗式目」巻頭部分(東京大学総合図書館所蔵を改変)佐藤:しばしば「基本法」という言い方がなされるのですが、現代の憲法のようなイメージで捉えることはできません。1232年の制定当時、幕府の裁判の場などで実際に起こっていた問題について、こういう場合にはこのように判断する、という例示がなされています。ですから、かなり具体的な状況やパターンが書かれていて、歳月が経って社会状況などが変化してしまうと、そのほとんどは意味をなさない規定になってしまいました。しかし、文言の一部分が切り取られて引用されたりしています。そのとき、この場合にはこうするという具体的な部分よりも、その前置きとして述べられているような一般論のほうがむしろ引用される傾向がありました。

――式目が制定された時代背景について教えてください。

佐藤:1221年の承久の乱で幕府が朝廷に勝利して、本格的な「武家の世」が到来したことを象徴する法典であるといわれてきました。北条氏が幕府の政権運営を担うようになり、全国の政治に責任を持つようになったのは確かです。しかし、実際には京都には朝廷や荘園領主、大寺社が健在でしたし、幕府と主従関係を結んだ「御家人」ではない武士(非御家人)も多かったのです。式目制定当時、西日本では武士(地頭・御家人)勢力と荘園領主との紛争が多発するほか、「寛喜の大飢饉」と呼ばれる社会的危機に直面していました。幕府は自分の支配領域・責任範囲を明確にして、諸勢力との共存を目指す必要に迫られていたのです。そうした中、幕府はこういう場合にはこういう判断を出す、という一種のマニフェストとして出されたのが式目だと考えています。

――式目を制定した北条泰時とはどんな人物ですか?

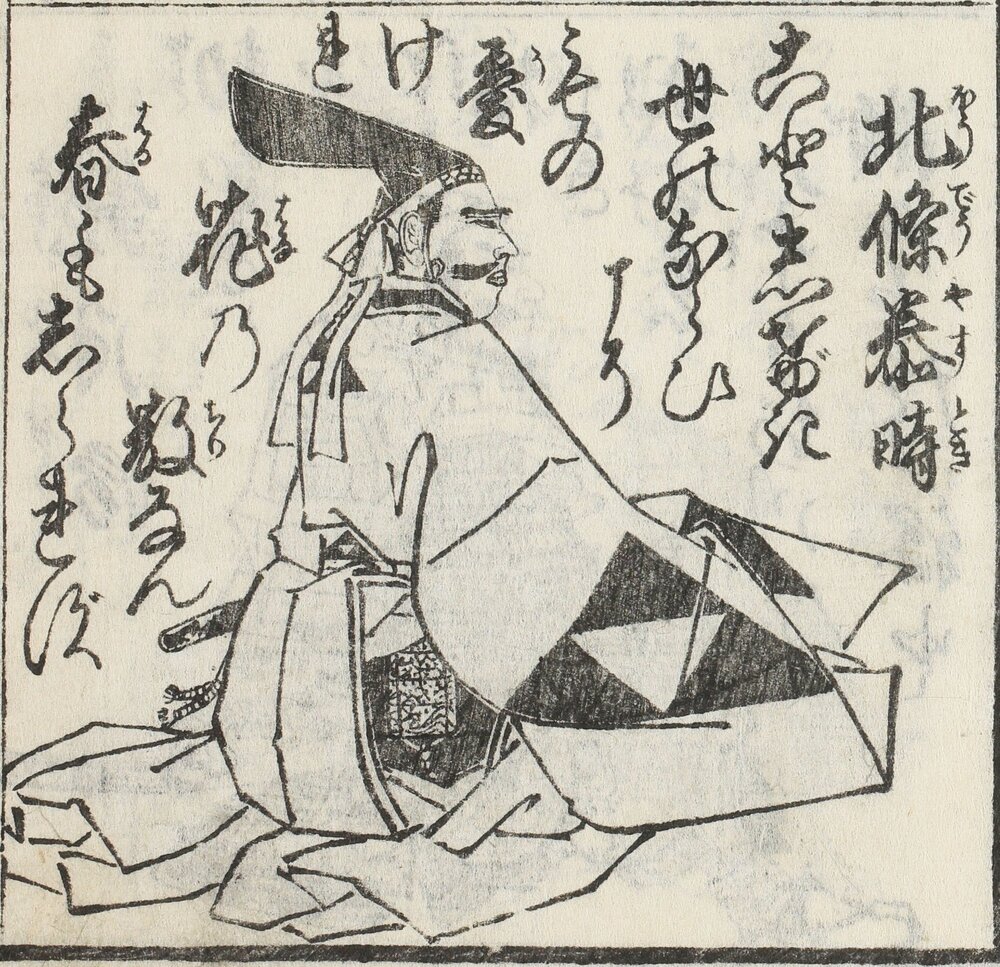

『英雄百人一首』(同志社大学図書館所蔵を改変)に描かれた北条泰時

『英雄百人一首』(同志社大学図書館所蔵を改変)に描かれた北条泰時佐藤:大河ドラマでは「義時の最愛の息子」として描かれていましたが、少なくとも本人は「父は私より弟たちを愛していた」と語っています。母親が誰なのか、現在では確かなことは分からず、正妻の子である弟たちとの関係は微妙でした。とても苦労人だったと思います。

微妙な立ち位置の泰時が台頭できたのは、弟たちと年齢が離れていたことに加えて、武芸にとても優れ、和田合戦や承久の乱での軍事的才能によるものと思われます。そして政権をとると御成敗式目のような法典を制定したという点では、フランス革命の激動の中で軍人として台頭して、法典編纂まで成し遂げたナポレオンみたいですね。

その一方で、真面目で、心優しく、情の細やかな人だったとも想像しています。月を見ながら亡き父義時の姿を偲ぶという和歌を詠んでいます。「山の端に 隠れし人は 見えもせで 入りにし月は めぐり来にけり」(山の向こうに隠れるように亡くなってしまった父にはもう会えないのに、同じように山の向こうに入った月は再びめぐってきたなあ)という和歌で、天皇の勅命をうけて藤原定家が優れた和歌を集めて編纂した『新勅撰和歌集』に収録されています。亡き父を愛していたし、きっと愛されたかったのでしょう。父が愛した弟たちを大事にしたのも、単なる政治的配慮だけではなかったのかもしれません。

他にも泰時は多くの和歌を残しています。いずれも自分の弱い心と向き合うものだったり、あるべき政治とは何かを考えたりする、実に真摯なものでした。

60歳(数え年)で亡くなる前年、泰時は次のような歌を残しています。「事しげき 世の習ひこそ もの憂けれ 花の散るらん 春も知られず」と。大意は、仕事で多忙であるのは世間でありがちなことだけれども、何となく気が塞いでしまうよ、桜の散っていよう春にも気がつかないほどなんだ、というものです。サラリーマン川柳にありそうな内容ですね。新書の中で「歴代の執権・北条氏当主の中で泰時ほどに日々激務をこなした人物はいなかっただろう」と書きました。人物叢書で『北条泰時』という名著を書いた上横手雅敬先生は泰時のことを「近付き難く、面白くない人物」と評していますが、私は人間関係の機微や世間に通じた人間味溢れる人だったのではないかと想像しています。

――ところで、五十一箇条という数字は、憲法十七条の十七の倍数だからだと聞いたことがあります。本当なのですか?

佐藤:違うと思います(笑)。憲法十七条は(朝廷の側の)公家法のルーツと考えられていたのですが、15・16世紀に武家法と公家法を結びつけようという動きの中で登場した言説だと私は考えています。新書の中で詳しく書いていますから、ぜひお読みください。

――『御成敗式目ハンドブック』という本をお出しになりましたね。どういった内容ですか?

佐藤:新書ではそれなりに研究史を踏まえながらもかなり思い切った独自の議論を展開している箇所もありますし、読者も高校生・大学生から社会人までかなり幅広い層を想定しています。『御成敗式目ハンドブック』(吉川弘文館)は「研究入門」的な内容で、これから中世法の勉強を始めたい文学部・法学部の大学生を想定読者として、テーマごとに基本的な研究史や史料の読み方、今後の研究課題などを提示しています。大学生の方でレポートを書きたい、卒論を書きたいという人にまず座右においてほしい一冊です。新書では五十一箇条の「書き下し」(漢文を日本語として読んだもの)を付録につけていますが、ハンドブックでは「現代語訳」を載せています。

――出版後の反響はいかがですか?

佐藤:私はこれまで主に論文というかたちで同業の研究者に向けて文章を書いてきました。新書を出したことで、本当にいろいろな人から反応をいただけたのが嬉しかったです。歴史研究に関心のある高校生たちが読んでくれたのも励みになりました。私自身、もう四半世紀以上前の話ですが、高校生の頃に新書(川北稔『砂糖の世界史』)を読んで、初めて歴史学に触れたときの感動を思い出して、初心にかえったような気持ちになりました。

――最後に、今後の取り組みについてお聞かせいただけますか?

佐藤:いろいろとやりたいことは多いんですが、大きく分けて三つやりたいことがあります。

一つは、中世社会における「裁判」とは何か、というもので、御成敗式目とも対になる問題なんですが、現代とは異なる中世という時代において、人びとが何を争い、その争いをどのように解決していったのか、その仕組みを知りたいと思っています。大学院生時代以来20年近く取り組んでいる研究テーマですが、今でも道半ばです。

二番目は、「裁判」制度を発達させた中世社会の特徴とは何か、ですね。近代はもちろんのこと、古代や近世(江戸時代)とも異なる日本の中世という時代は何だったのか、その特質を明らかにしたい、そして中世という時代の特質を浮き彫りにするような通史を書きたいですね。

三番目は、日本の中世という時代が近世以降現在に至るまで400年もの間、人びとにどのように受けとめられてきたのかを明らかにすることです。一見すると、現在の私たちからは遠く離れた過去の世界ですが、新書『御成敗式目』では一見、現在とは「つながらない」過去が「つながってくる」様相を描いたつもりです。今の私たちにとって、中世という過去の歴史がどのような意味を持つのかを考えたいんです。

日本の中世を受けとめた人びとは、日本列島の住人に限りません。私は、朝河貫一という20世紀前半のアメリカで活躍した日本史家・比較封建制論者の足跡を大学院生の頃から追っていますが、朝河の読者は欧米の人たちでした。彼に関する仕事もいつかまとめたいですね。

こうした仕事を通して、もしまた何か書く機会があれば、読者の皆さんには、「今」の世界が長い歴史を経て存在すること、長い時間軸のなかで「今」を捉えていくことの大切さを伝えていけたらいいなと思っています。

――ありがとうございました。