- 2024 04/30

- 著者に聞く

法華経への帰依を説き、他宗を激しく攻撃して、幾多の苦難を経験した日蓮。時代を超えて影響力を持ちつづける不世出の僧は、地震や疫病、蒙古襲来などで多難を極めた鎌倉時代をどう生きたのか。『日蓮 「闘う仏教者」の実像』を著した松尾剛次さんに話を聞いた。

――松尾さんのご専門は。

松尾:私の専門は、日本史で、とくに仏教史です。中世(12世紀から16世紀)に起こった「鎌倉新仏教とは何か」を主に研究してきました。当初は、僧侶集団を規制していた戒律(規則)に注目して、戒律復興活動で知られ、ハンセン病患者の救済といった画期的な救済活動を行った叡尊・忍性らの教団の実態などを明らかにしました。もっとも、中世仏教の研究を50年近く行ってきましたので、現在では法然、親鸞、日蓮、道元などにもテーマは広がっています。

――そもそも日蓮に関心を持ったきっかけは何ですか。

松尾: 日蓮は教科書にも出てくる有名人ですから、かなり前から名前は知っていました。私は、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩が大好きで、子どものころから口ずさんできました。それは、農民詩人、賢治の素朴で純粋な詩と思っていたのですが、その詩の背景に、賢治の強烈な日蓮信仰があることを知った驚きこそ、関心を持った最大のきっかけかもしれません。賢治の人生を突き動かした日蓮はどんな人物だったのか、関心をもったのです。ただ、賢治当時の日蓮は、日蓮主義者が喧伝した虚像、すなわち、蒙古襲来に際し、鎌倉幕府批判を行ったために配流された殉教者、「闘う日蓮」のイメージで理解されがちでした。そうしたイメージは脇におき、私は日蓮関連史料を読み、解釈のし直しによって、「闘う日蓮」の実像に迫ったつもりです。

――日蓮が活動したのは、どのような時代だったのでしょうか。

松尾:日蓮は、鎌倉時代の僧侶ですが、その時期は、疫病、飢饉、地震といった自然災害や争乱が相続く時代でした。とりわけ、2度にわたる蒙古襲来(元寇)という未曽有の国難が起こりました。蒙古軍は1279年には南宋を滅ぼすほどの力があり、日本も蒙古に滅ぼされるのではないかと、人々は恐れ慄いていたのです。

そういう状況下に、僧侶や神主ら宗教者は、お経を読み、仏・神への祈祷を行って、蒙古軍を退散させようとしました。日蓮もそうでした。ただし、日蓮は、朝廷・幕府が奈良西大寺叡尊らの真言系や禅、念仏僧の祈祷などに期待するようでは、日本は滅びると信じていたのです。近代的合理主義にどっぷり浸かった現代人からすれば、祈祷をしても何になるかと思われるかもしれませんが、十分効果があると信じられていました。

結果論ですが、第2回の蒙古襲来の際、神風(台風)により、蒙古軍は大打撃を受け、蒙古軍を退散させることができ、日蓮の予言に反して叡尊らの祈祷力が極めて評価されることになります。もっとも、実際は、神風によって、蒙古軍が全滅したのではなく、それ以後、武士たちが、博多湾・志賀島(博多湾海戦)と肥前鷹島(長崎県松浦市)海戦の2つの海戦で奮戦した結果、蒙古軍は退却したのです。

――日蓮の修行時代とは。

松尾:日蓮の若い時代についてははっきりしませんが、天台宗の清澄寺(千葉県鴨川市)で出家し、比叡山延暦寺の戒壇で授戒(戒律護持を誓う儀礼)を受けた官僧であったことは確かです。官僧は、公務員的な官僚僧で、衣食住の保障などがなされ、鎮護国家の祈祷を第一義の仕事としていました。他方、穢れ忌避の義務があり、穢れたとされたハンセン病患者や女性、死者に寄り添うことは憚られたのです。葬式従事を第一義の仕事とする現代の僧とは大違いだったのです。日蓮も、一旦は天台系の官僧となったのですが、その身分を捨て、私僧(遁世僧という)となって、武士や町衆、女性らに布教活動を行ったのです。

――日蓮の主要な著作について、かいつまんで教えていただけたら。

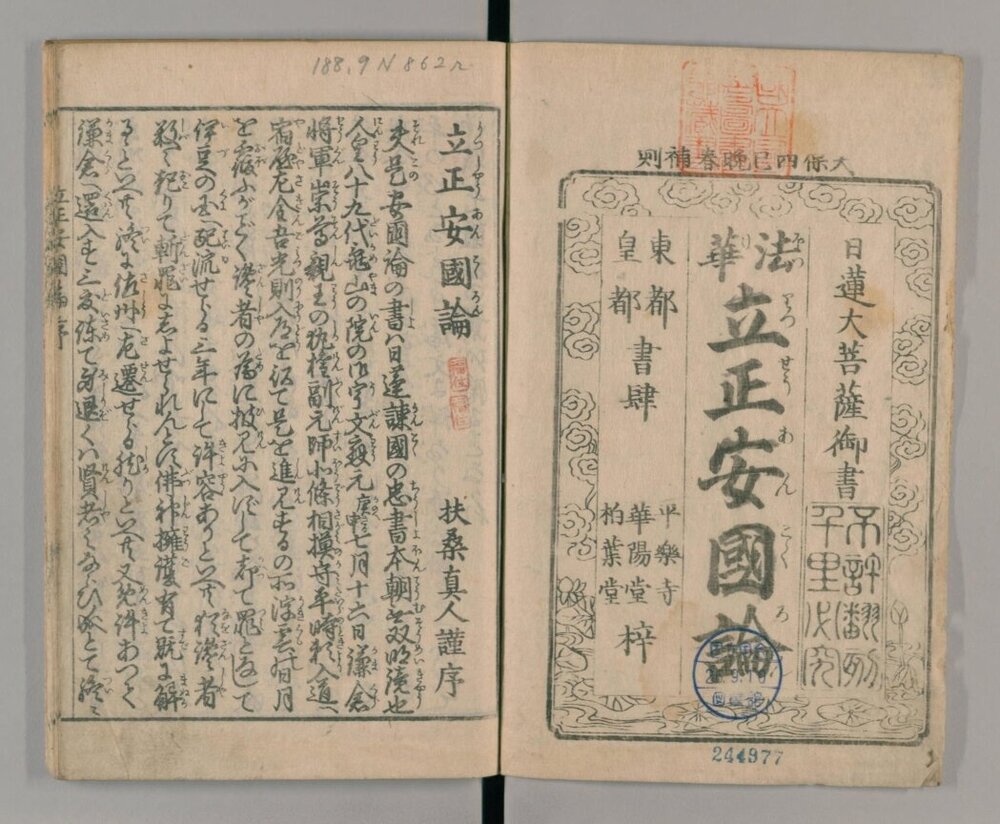

『立正安国論』の冒頭部分。国立国会図書館デジタルコレクションより。

『立正安国論』の冒頭部分。国立国会図書館デジタルコレクションより。松尾:日蓮の代表的著作といえば「立正安国論」です。日蓮は、文応元年(1260)に、それを鎌倉幕府最高権力者であった北条時頼に提出しました。「立正安国論」の要点は、正嘉元年(1257)以来の地震や疫病などの災害の由来は国家が邪法(念仏)を採用しているからで、その邪を捨てて正しい教え(『法華経』、この頃は真言宗も重視していた)に帰依することこそ、災害をなくし、国家を安穏ならしめる道と説くことにあります。そうした自説を旅客と主人との問答形式をとって展開しています。

この他、日蓮が佐渡流罪中に書いた「開目抄」(1272年著)、「如来滅後五五百歳始観心本尊抄」(「観心本尊抄」と略す、1273年著)などは独自な思想が展開されており重要です。

――日蓮は生涯に2度も流罪になったそうですが、どのような経緯だったのですか。

松尾:日蓮は、伊豆と佐渡へ配流されました。いずれも「悪口(あっこう)」の科によると考えられます。最初の伊豆配流は、弘長元年(1261)に、北条長時が執権であった幕府によるものです。史料がないためにはっきりしませんが、日蓮の、邪法である法然門流を排除しなければ、安国が達成できないとする主張は、鎌倉で隆盛していた法然門下にとっては悪口であったのです。念仏者らは日蓮を配流することを求めたのでしょう。

2度目の佐渡への配流は、文永8年(1271)、蒙古襲来の危機が迫る中で起こりました。これも「悪口」の科によるもので、鎌倉極楽寺忍性の弟子が代表して鎌倉幕府へ訴えたのです。『法華経』だけが勝れていると確信していた日蓮は、禅・律・念仏・真言など他宗による祈祷を否定するあまりに、「建長寺・寿福寺・極楽寺・大仏・長楽寺等の、一切の念仏者・禅僧等が寺塔を焼き払い、彼等の首を由比ヶ浜で切らなければ、日本国は必ず滅ぶであろう」とまで主張しました。それは、単なるレトリックではなく、裁判所でも主張したので、「悪口」の科で佐渡に配流されたのです。日蓮主義者たちは、その姿を殉教を恐れず、自己の信念を曲げない「闘う日蓮」として宣揚したのですが、現代の法廷でも罪に問われる発言です。

――日蓮は蒙古襲来を予言したとも言われます。それについてどう考えですか。

松尾:日蓮は、「立正安国論」で、『薬師経』に基づいて、念仏などの邪法が蔓延ると「他国侵逼の難」「自界反逆の難」が起こると預言しています。この「他国侵逼の難」が蒙古襲来とされ、その意味で預言が当たったとされるのです。しかし、日蓮は、日本が滅びると預言していたので、神風による蒙古軍退散は予想外であり、その意味でははずれたわけです。

――日蓮の晩年とは。

松尾:日蓮は、文永11年(1274)2月に佐渡配流を許され、3月には鎌倉へ帰るも、結局、5月には甲斐身延山(山梨県)へ入ります。以後、身延山で晩年を過ごしました。その間、文永・弘安の役では蒙古軍が退散し、日蓮の預言が外れるなど、不遇な晩年でしたが、信者たちとの手紙による交流を行い、信者に寄り添う宗教者として暮らしていました。弘安5年(1282)9月8日、体調が悪化したために身延山を出て常陸国へ湯治のために向かうも、途中の武蔵国池上宗仲邸で、10月13日に死去しました。

――日蓮は生前、どれぐらい信者を獲得したのでしょうか。

松尾:日蓮は生前において、ある程度の信者を獲得していたはずです。とくに、都市鎌倉の有力者であった名越の尼と呼ばれる女性をも信者化していました。それは、文永5年(1268)、元のフビライの国書が大宰府に到達し、念仏などの邪法がはやれば他国からの侵略を受けるぞという預言が当たったと思われたことにもよるのでしょう。信者が一時的には増えていったようです。しかし、配流されたこともあり、名越の尼などが叡尊・忍性の弟子となるなど信者が離れていきました。叡尊・忍性らは日本全国に10万を超える信者を得ていたので、それに較べれば少数(数百人)でしょう。

――日蓮の教えはなぜ広まったのでしょうか。

松尾:日蓮は、きわめて魅力的な人物です。手紙を読めば文章表現力も優れていて、弁舌さわやかな人であり、信者の悩みに寄り添う人だったことがわかります。とくに室町・戦国時代には、優れた弟子たちによって、教えは急速に広まっていきました。

――今回の執筆したことで、新しい発見はありましたか。

松尾:日蓮には、「闘う日蓮」と「信者に寄り添う日蓮」の2側面があり、本書ではその両面を明らかにすべく努めたつもりです。

ことに前者については、日蓮がライバル視していた極楽寺忍性の側の新資料と日蓮側の資料によって、日蓮と他宗との争点を明らかにし、日蓮の実像を明らかにできたと思っています。一例をあげれば、これまで忍性は日蓮の死罪を求めたかのように言われてきましたが、それは全くの嘘話で、忍性は死刑にしようとした幕府に願って、配流にとどめさせたことがほぼ明らかにできた考えています。

これまで日蓮といえば、『法華経』独勝の立場から、安国を求めた殉教者のイメージで語られることが多かったのですが、それは近代の国家主義者が重要視した、虚像に近いものです。私は、国家主義者が重視した「闘う日蓮」像よりも、信者の悩みに寄り添おうとしていた日蓮像の方こそ、当時の人々のみならず、現代の我々にとっても重要であると考えています。

――今後の取り組みのご予定は。

松尾:私の主要な関心は、「鎌倉新仏教とは何か」を明らかにすることにあります。日蓮は、新仏教の開祖の一人とされていますが、次は、現在においても最大仏教教団である真宗の開祖親鸞に再度、取り組みたいと思っています。

――読者のみなさんへのメッセージがありましたら。

松尾:中世というと、源頼朝、足利尊氏、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった武将たちを思い浮かべる方が多いと思います。確かに、武士たちがその時代の重要な担い手となっていたことは間違いありません。しかし、彼らは、一面において、軍事独裁者だったわけで、私は彼らを全面的に賛美する気にはなれません。

他方、日本中世は鎌倉新仏教という新たな仏教が生まれ、人々の心を捉えていった時代でした。法然、親鸞、道元、日蓮、明恵、叡尊といった鎌倉新仏教の開祖たちは、殺伐とした中世の人々に「だれでも成仏できる」「だれでも極楽に行ける」と宗教的救済の平等を説き、人々に生きる意味・死ぬ意味を教え続けたわけで、私は彼らこそ中世における極めて重要な存在であると思っています。ぜひ、仏教史にも関心をもって欲しいと願っています。

――ありがとうございました。