- 2023 08/28

- 著者に聞く

不変の様式美を極めたビザンティン美術、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックと変革を続けたローマン・カトリックの美術――。1000年を超える歴史を持ち、今も美術ファンを魅了してやまないキリスト教美術。その軌跡を100点以上のカラー図版と共にコンパクトに紹介し、好評を博したのが『カラー版 キリスト教美術史 東方正教会とカトリックの二大潮流』である。執筆の背景を、著者の瀧口美香さんに伺った。

――ご専門とこれまでのご研究について教えてください。

瀧口: 専門はビザンティン美術史です。早稲田大学で美術史を学び、大学院に進学したのち英国に留学、ロンドン大学コートールド研究所でPh. D. を取得しました。博士論文のテーマはビザンティン写本挿絵で、帰国後に日本語で単著として出版しました(『ビザンティン四福音書写本挿絵の研究』創元社、2012年)。

留学先のコートールド研究所は、美術史研究と保存修復の分野で有名な研究所で、世界各国の美術館で館長を務めるような人材を輩出している機関です。コートールド・ギャラリー(研究所付属美術館)は、コートールドの個人コレクションを元に設立されたもので、2019年にはその所蔵作品を紹介する大々的な展覧会が、日本で開催されました。

留学中、そして帰国後も、ビザンティン美術やビザンティン建築を訪ねる旅を続け、その影響が及んだ地域にも足を延ばしました。たとえば、セルビア、マケドニア、ブルガリア、アルメニア、グルジア、クレタ、キプロス、シチリア、カッパドキア、シリア、ヨルダン、スロヴェニア、クロアチア、モスクワ、キエフなどです。その成果を、『初期キリスト教・ビザンティン図像学研究』(創元社、2018年)として出版しました。こうしたいくつかの仕事が中公新書編集部の楊木文祥さんの目に留まり、新書を書いてみませんかとお声がけいただきました。そして生まれたのが本書です。

――そもそも、キリスト教美術に関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか。

瀧口:コートールド研究所に留学する以前のことですが、まだ学部の学生だった時、一年間の交換留学生として、英国エセックス大学で美術史の科目を受講しました。授業の一環として、週末に教員と学生がいっしょにパリやアムステルダムの美術館を訪れるという、英国の大学ならではのプログラムで、現地で実物の作品に触れる貴重な機会を得ることができました。

復活祭の休暇中に出かけたフィレンツェは、わたしにとって原点のような場所です。教員が同行する研修旅行とはいえ、現地集合・現地解散ですから、わたしはフィレンツェで先生や学生たちと合流する前に、一人でパドヴァやアッシジ、ヴェネツィアを訪れました。その旅で、町全体が芸術であるような場所を歩き回り、大聖堂や修道院、礼拝堂建築、祭壇画や聖遺物などキリスト教美術の美しさに圧倒されました。英国に戻ってから提出したレポートをエセックス大学の先生が高く評価してくれたこともあって、「わたしは美術史の道を行こう!」と決めてしまいました。

――とても楽しそうな授業で、うらやましい限りです! さて、「キリスト教美術」と聞くと、日本では一般的に「ルネサンス」「バロック」などのローマ・カトリックの美術を思い浮かべがちです。今回、「ローマ・カトリックの美術」に加えて、「ビザンティン美術」を二本柱のひとつとして設定した狙いについて教えてください。

瀧口:ビザンティン美術は、キリスト教美術の長い歴史の中で大きな役割を担っていたわりには注目されることが少なく、日本で展覧会が開催されることもないので、あまり知られていないように思います。ローマ・カトリックの美術と比較してみると、ビザンティン美術は変化に乏しく、ともすれば拙く見えるような平面的な描き方がなされることもあって、華やかさや写実性には欠けているかもしれません。けれども、キリスト教図像学の視点から見てみると、解読しがいのある作品が本当にたくさんあるのです。

――その特徴がわかる例をご紹介いただけますでしょうか。

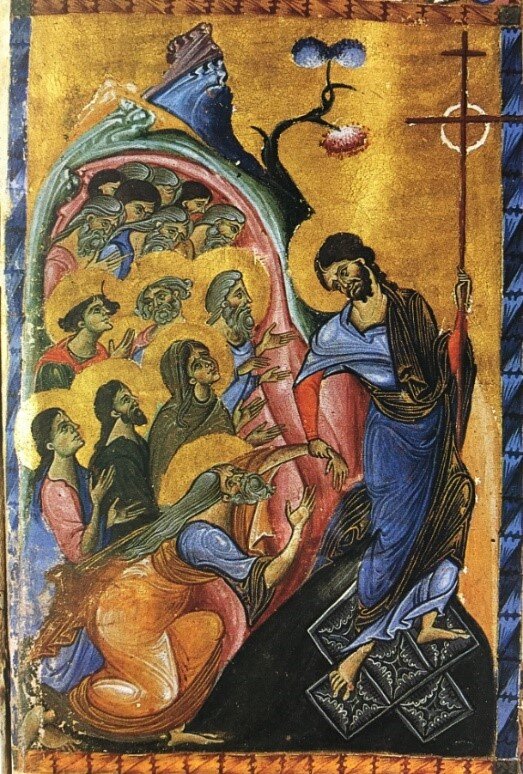

《トマスの不信》(1268年、Matenadaran 10675)出典: Sirarpie der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the 12th to the 14th century. 2 vols. Dumbarton Oaks studies 31 (Harvard University, 1993), fig. 227.

《トマスの不信》(1268年、Matenadaran 10675)出典: Sirarpie der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the 12th to the 14th century. 2 vols. Dumbarton Oaks studies 31 (Harvard University, 1993), fig. 227.本書で取り上げることができなかった、アルメニア教会の写本挿絵をご紹介したいと思います。アルメニア教会は東方正教会から離別した一派ですが、ビザンティン美術を多く取り入れています。

上の図は「トマスの不信」を表す写本挿絵です。キリストの弟子のトマスは、復活したキリストに出会ったという他の弟子たちのことを信じようとせず、キリストの釘の傷跡に自分の指を入れてみない限り、復活を信じないと言い張りました。そこにキリスト自身が現れて、脇腹の傷に指を入れるようトマスに言いました。その時、戸には鍵がかけられていたと福音書に書かれているため(ヨハネ20:26)、挿絵には閉ざされた扉が描かれています。

ところで、この挿絵で奇妙に思われるのは、キリストと弟子たちが、屋内というよりは洞窟の中のようなところにいるということです。閉ざされた扉とはちぐはぐであるように見えますが、なぜ洞窟のような表現が選ばれたのでしょうか。

ここで注目したいのが、別の写本に描かれた「キリストの冥府降下」の場面です。「冥府降下」とは、磔刑に処せられ、埋葬されたキリストが、三日後に復活するまでの間、冥府に降り、そこで待ち受けていた旧約の義人たち(アダム、エバ、ダビデ王、ソロモン王たち)を救い出すという、福音書外典に基づく場面です。冥府の洞窟では、人々がキリストの到来を待ち受けています。キリストは冥府の扉を打ち破り、その扉を足で踏みつけ、アダムの手首を掴んで引き上げています。

《冥府降下》(13世紀、Matenadaran 9422)出典:Sirarpie der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the 12th to the 14th century. 2 vols. Dumbarton Oaks studies 31 (Harvard University, 1993), fig. 386.

《冥府降下》(13世紀、Matenadaran 9422)出典:Sirarpie der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the 12th to the 14th century. 2 vols. Dumbarton Oaks studies 31 (Harvard University, 1993), fig. 386.二つの挿絵を見比べてみると、「トマスの不信」を描いた画家は、どうやら「キリストの冥府降下」の構図を下敷きとしていたらしい、ということに気づかされます。もちろん「トマスの不信」は冥府でのできごとではないのですが、画家は「冥府降下」の洞窟をあえて取り入れたということです。

よく見ると、トマスの手首を掴むキリストは、「冥府降下」でアダムの手首を掴むキリストと似ていますね。復活を信じようとせず、冥府のような暗闇に閉ざされていたトマスの目が、復活のキリストによって開かれ、アダムが冥府の闇から引き上げられたように、トマスもまた救われる、というメッセージをここに読み取ることができると思います。

つまり、「トマスの不信」は一見すると型通りの挿絵なのですが、細部にこらされた工夫を読み解くことによって、教義の本質をつかむような表現がなされていることが見えてきます。型通りだからこそ、細部に残された画家の創意工夫やその意図が際立って見えるというのが、ビザンティン美術のおもしろさです。

――まさに「神は細部に宿る」ですね。ところで、本書はフルカラー版で100点以上の図版を掲載していますが、1000年以上に及ぶキリスト教美術の歴史を考えると、かなりの厳選を余儀なくされたと思います。収録する図版はどういった基準で選んだのでしょうか。

瀧口:おっしゃる通り、あれこれ考えたり迷ったりしながら図版を選びました。各章ごとに、その時代の特色を余すところなく体現するような作品を選ぼうと考えましたが、それと同時に、各章同士のつながりも意識しました。何が引き継がれ、何が新しく作り出されたのかという、各章のつながりをたどることで、大きな潮流をとらえることができるように工夫したつもりです。

――せっかくなので、惜しくも掲載できなかったけれど、これもぜひ知ってほしいという作品があれば、ご紹介いただけますと嬉しいです。

マティス《オセアニア 海》(1946年、ワシントンD. C.、ナショナル・ギャラリー所蔵)出典:https://www.nga.gov/collection/art-object-page.53535.html

マティス《オセアニア 海》(1946年、ワシントンD. C.、ナショナル・ギャラリー所蔵)出典:https://www.nga.gov/collection/art-object-page.53535.html マティス《命の木》(ロザリオ礼拝堂所蔵、photo by Holly Clayson) 出典:https://dc.library.northwestern.edu/items/5404c5ea-23ce-4977-b5f9-5649deba957c

マティス《命の木》(ロザリオ礼拝堂所蔵、photo by Holly Clayson) 出典:https://dc.library.northwestern.edu/items/5404c5ea-23ce-4977-b5f9-5649deba957c本書の最終章はバロック美術の時代なのですが、実は、それ以降の作品をご紹介できなかったことが心残りでした。近現代の時代にも、キリスト教美術の興味深い作品がたくさんあるので、ご紹介します。

東京都美術館で開催された「マティス展」(2023年4月27日~8月20日)は、20世紀フランスの巨匠マティスの画業をたどる大回顧展でした。展覧会場の最後の展示室で、マティス自身が創作の集大成とみなしていた、南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂のプロジェクトが紹介されていました。

礼拝堂のステンドグラスには、マティスが晩年取り組んだ、「切り紙絵」に出てくるモティーフが転用されています。「切り紙絵」の代表的な作品「オセアニア 海」を見てみると、画面全体を占める砂のような色の背景に、クラゲ、魚、鳥、ヒトデ、海藻のような形が散りばめられています。その「オセアニア 海」の海藻(?)と似たようなモティーフが、ロザリオ礼拝堂のステンドグラスに再び出てきています。

ロザリオ礼拝堂のあるヴァンスの町は、地中海にほど近い場所にあることから、海のモティーフを使うこと自体はそれほど不自然ではないかもしれません。しかしながら、このステンドグラスのタイトルは、「命の木」です。礼拝堂で「命の木」を表すにあたって、マティスはなぜ海藻のような描き方をしたのでしょうか。海藻=海中の樹木という連想でしょうか。

「命の木」は、旧約聖書の創世記や、新約聖書のヨハネの黙示録に出てきます。黙示録によれば、天上の聖なる都エルサレムには、光輝く命の水の川があって、その両岸に命の木があります。本書のゴシックの章でも紹介したように、「命の木」はキリストの十字架を表すものでもあります。

晩年に病を得て体力を失ったマティスは、絵筆を握る代わりに「切り紙絵」の技法を発明したといいます。体を動かすことに不自由を感じていたとするなら、海中を泳ぎ回る魚の群れ、水面に浮遊するクラゲ、波に揺られる海藻は、マティスにとって自由を象徴するものだったかもしれないと想像します。その自由さを命の源とみなして、水中に揺らめく海藻のような「命の木」が創り出されたのかもしれません。窓から差す光によって、ステンドグラスのモティーフが礼拝堂の床面に映り込みます。それは、天上のエルサレムの川面に映る、「命の木」のイメージを呼び起こすものだったかもしれません。

このように、近現代の作品の中には、キリスト教美術の長い伝統に根差しながら、そこから発展して作られた作品がたくさんあります。本書はバロックの章で終わっていますが、本書の底流となっている「キリスト教図像学」の知識があれば、近現代の作品も、より深く理解することができるのだということを、ぜひみなさまに知っていただきたいと思っています。

――ありがとうございます。最後に、美術史研究を志す若者に、メッセージやアドバイスをお願いします。

瀧口:美術史の分野で研究者になることを目指している人の中には、自分に自信が持てないとか、将来の見通しが立てられないとか、色々迷っている人がいるかもしれません。かつてのわたしがそうでしたから。

しかし、自分の持てる力すべてを出してやり切った、と思えることをいくつも重ねていくことが、やがて人生において何にも代えがたい宝物になります。わたしの場合は、コートールド研究所で学んだこと、博論を単著として刊行したこと、そして中公新書を書いたこと、すべて人生の宝物です。

自分の能力を証明するために研究を続けることは、自分を苦しめることになります。研究者の中には論争が好きな人もいますが、わたしにはあまり向いていませんでした。

わたしの場合は、美しさに触れる感動がいつも大もとにあったからこそ、研究を続けることができたのだと思っています。振り返ってみて、「あの時、もっとこうしていれば」と思うこともあるけれど、美術史家として生きるという選択をしたことは、わたしの人生で、考え得る限り最もよき選択であったと、確信を持って言うことができます。

世界は、人の手によって作られた、美しいもので満ちています。美は常にわたしたちの前で新しい扉を開いてくれます。それだから、いま迷いを感じている人がいるとするなら、わたしはその人に“Just carry on.” と伝えたいです。かつて迷っていたわたしに、先人がそのように声をかけてくれたように。